-

>

百年孤獨(2025版)

-

>

易中天“品讀中國”系列(珍藏版全四冊)

-

>

心歸何處

-

>

(精裝)羅馬三巨頭

-

>

野菊花

-

>

梁啟超家書

-

>

我的父親母親:民國大家筆下的父母

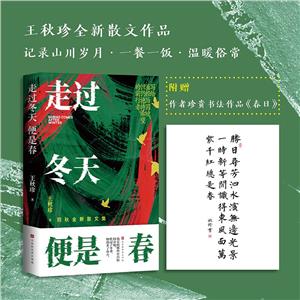

走過冬天便是春 版權信息

- ISBN:9787569947243

- 條形碼:9787569947243 ; 978-7-5699-4724-3

- 裝幀:80g膠版紙

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>

走過冬天便是春 本書特色

★寶藏老師王秋珍2023年全新散文作品,執筆9周年紀念 ★記錄20多種美食做法,篇篇好讀,令人口齒生津 瓦罐雞·田螺煲·鹵水豆腐·巖石衣 胡蔥·滾魚凍·卷心菜·牛尾巴·絲瓜花 以四季尋味之旅記錄20多種美食,在這幾年特殊時期這些人間煙火串聯起了故鄉的味道、記憶的味道和人情的味道。 ★緩解疲倦的生活,找到一些人生方向 作者筆下的一草一木,一景一物,一人一事以平凡的姿態映照出不平凡的力量,他們堅韌、不屈、隱忍也無畏,他們是經歷困境仍會抱持希望的前行者,他們的故事讀來給人以力量。日日三餐,慢慢生活,以一顆平常心,待萬千變化事。 ★作者親繪插畫,四色印刷,風趣閑雅 遴選作者繪畫作品近40幅,全四色彩印,風格閑適雅致,抒情達意溫火相宜,文圖結合給予讀者強烈的共鳴之感,又別具耳目一新之奇。 ★實力設計師操刀,雙封撞色設計,新穎別致 封面設計全力展示書名主題概念,外封春日的明理而奔放,與內封冬日的蕭索而內斂形成對比,一明一暗是沖突,也是力量。 ★隨書附贈作者書法作品《春日》,讀者可自行裝裱

走過冬天便是春 內容簡介

《走過冬天便是春》以春夏秋冬為主線,寫親人與朋友、事件與物件、美食與人生,四季的變換隱藏在時間的褶皺里。這是一本有故事的散文,既觸景生情又發人深省,在遠離喧囂后,于平靜中萌發出力量。三餐四季、美食與愛;雖是人間煙火氣,卻*撫凡人心。我們需要以日常的熱愛,來抵抗人生的虛無。愿春日不遲,相逢有時。

走過冬天便是春 目錄

**輯 煮春天的鮮

清風剪剪,春色融融。三月的韭菜,孵化出一個盛大的季節,

以及生生不息的希望。

“野地頑童”胡蔥

牛尾巴

卷心菜的秘密

鹵水豆腐

三月韭菜

春食瓦罐雞

河蚌肥

滿壟綠芽迎春風

跟著老爸種蘆筍

雨后巖石衣

煮春天

第二輯 吹夏季的風

往山林深處看,一層一層,沒有盡頭。

山的鄰居是山,山的遠處還是山。我從來不敢去涉足。

田螺煲

童年的泥鰍

三伏西瓜甜

神奇的絲瓜花

八月荷塘

小龍蝦

里山塢的動靜

一頂黑色假發

一只羊長大要多久

那年夏天,風呼呼地吹過

遇見楊梅,請相愛一場

媽媽,媽媽

1989 年的樓頂

第三輯 收秋天的果

柴火在熊熊燃燒,炊煙解開衣襟,恣意起舞。

我仿佛回到了舊時光。

滾花生

熬脂油

香香的魚

六谷

水蒸蛋的幸福

糖梗里有沒有糖

風和老鼠都會唱歌

竹子的另一個生命

蘋果是什么顏色

靜美荷花被,盛開寂寞中

第四輯 藏冬日的暖

冬去冬來,寒風又起。世界上太多的東西,都平凡無奇,

但有了愛和心意,就會變得熠熠生輝。

滾魚凍

豬血豆腐

鰻

何必是狗尾巴草

祖父的太陽

*是那低眉的溫柔

一把木梳

虛負東陽酒擔來

曬月亮的口罩

一雙小白鞋

*溫暖的聲音

走過冬天便是春 節選

野地頑童胡蔥 “雷打過了嗎?”童年的初春,我們*關心的,是雷聲。 一旦得到確定,我就會和伙伴們跑出家門。小溪、溪灘,以及溪灘上的胡蔥,正在迎接著我們。 坊間傳言,只要打過雷,胡蔥就可以吃了。否則,吃了容易耳聾。雷聲是胡蔥的封條,轟隆一聲,封條揭開,頑童往田塍上跑,田塍系上了漂亮的腰帶;往溪灘上跑,溪灘一夜間煥發了青春。 野地頑童姓胡名蔥,那份機靈勁像極了它的名字。溪灘上,都是石頭和沙子,幾乎沒有泥巴的立身之地。胡蔥就在石頭縫里,挺著身子,向春風問好,向溪里的小魚問好,也向覬覦它的我們問好。 輕輕地撥開石頭,胡蔥雪白的身子在地底延伸,宛如一口不可測的井。心急的男孩嘩啦一使勁,胡蔥雪白的莖就斷了。拿著沒根的胡蔥,也并不覺得可惜,因為一眼望去,滿溪灘都是胡蔥,一根根,一簇簇,像老天撒了一大把蔥籽。拔胡蔥,是有技巧的。使一招武打中的輕功,柔中帶勁,綿里使力,胡蔥就會從地底徐徐上升,*后露出一個圓滾滾的球莖,像百合的種子,依然雪白雪白。球莖下方是長長的根,也是雪白雪白。 胡蔥是個會變魔術的頑童,它把自己的身子打扮得非常另類。是的,胡蔥有桀驁的個性,怎么會走尋常路呢。從胡蔥的根部往上看吧,先是雪白,然后是淡綠,接著是青綠。那漸變的色彩集中在一個又細又長的身子上,美得有些妖了。 拔過胡蔥的手,沾了胡蔥的美艷和濃香,顯得好看又好聞。童年的我,經常拔幾根就停下來,攤開右手,看泥巴粘在指間,聞香氣在手上縈繞。呼。深深地吸上一口,鼻子率先享受了高級待遇,一感動,就提攜著心和肺,一起暢快在春日的藍天下。 胡蔥一拔,就是一大把。伙伴們會湊一起,比誰的多,誰的球莖大。有時,還會評比出胡蔥之王。粗壯的胡蔥,身子比筷子還粗,球莖比彈珠還大。當然,個子也特別高。 拔過胡蔥的手,還要玩打水漂。揀一塊扁平的石頭,蹲下身子,擦著水面削過去,往往能掠起一連串的水花,迎來一聲聲的歡呼。可我,從來沒有打出過瀟灑的長水花,往往是石頭一落水,就撲通往下沉。即便如此,依然哈哈笑著,去尋找下一塊石頭。 童年的溪灘,胡蔥帶著淺淺的笑意,抖擻出貧寒日子里簡單的快樂和奢侈的美味。 胡蔥一般是食材的配角,它的顏色和香味,適合在菜出盤前加以點綴。母親看我們深愛胡蔥,每年都舍得下本,做一道胡蔥蒸臘肉。 臘肉是母親喂養的年豬自己腌制的。一般是有客人來的時候,才削下一溜來,做一道主菜。胡蔥遇上臘肉,那是好身材遇上了好裁縫,彼此成就,相得益彰。擱一層胡蔥,擱一層切成薄片的臘肉,再擱一層胡蔥,以此層層交錯,胡蔥的辛香和臘肉的醇香,完美地擁抱在一起。打開蓋子,香氣就像春天的野花,深深淺淺,肆虐一地。 俗話說,小蔥拌豆腐,一清二白。很多家庭愛做胡蔥豆腐。傳說朱元璋兄弟湯和鎮守常州,被人陷害。湯和燒了一鍋胡蔥煮豆腐向朱元璋明志。朱元璋領會其意,懲處了小人。其實,從營養學的角度,胡蔥和豆腐是冤家。胡蔥中含有大量的草酸,豆腐中含有豐富的鈣,兩者相遇會形成草酸鈣,抑制人體對鈣質的吸收。有些約定俗成的東西,未必是正確的。 長大后,我就很少去野外找胡蔥了。去年,我心血來潮移了幾株胡蔥在樓頂,今年胡蔥綠了一大片,粗粗壯壯的。當即拔了一大把,連著圓滾滾的薤白,做了個胡蔥蒸臘肉。 狂野的胡蔥,狂野的童年,突然間,回來了。 牛尾巴 父親*愛吃牛尾巴。 這是我去年才知道的。 那天,父親突然說:“動物身上,尾巴*健康*有營養,它整天甩來甩去,連蒼蠅都沒機會叮。尤其是牛尾巴,非常好吃。我很多年前吃過。” 父親的眼神里,居然流淌著三歲孩子那樣的憧憬。 “怎么不早說,我明天就去買。” “牛尾巴是要整條買的,一條就要幾百元呢。”父親的糾結常常和錢有關。 我從來沒吃過牛尾巴,更沒燒過牛尾巴。自從知道父親愛吃牛尾巴,這道菜就成了我們家的特色菜。 我一直堅信,所有的食材,都是有情感的。只要你用心對它,它就會回報你驚喜。 燒牛尾巴前,要準備配料和輔助食材。生姜、辣椒、生抽、米醋、米酒,還有八角、桂皮以及冰糖。牛尾巴的絕配土豆要先削皮,浸在清水里。 把切成塊的牛尾巴放冷水里煮開,去掉血腥。鐵鍋燒熱后,倒入植物油,放入冰糖化開,再倒入牛尾巴,添加生姜、米醋、米酒、八角、桂皮等配料,攪拌幾下后,牛尾巴就變得紅滋滋了。 此時,在高壓鍋里放入一點開水,把鐵鍋里過味的牛尾巴全部倒進高壓鍋。等出氣后,再燒七八分鐘。牛尾巴里的骨頭很大很硬,要燒爛需要十五分鐘。 等高壓鍋泄了氣,就可以把牛尾巴轉移到砂鍋里。 炒菜的器具,對食材的味道,有很大的影響。砂鍋里的食物,就像火辣的美女,總是給人熱氣騰騰的好感。燉久了,食材就有了濃香。 土豆終于可以登場了。把它切成塊狀,放進砂鍋。如果嫌醋不夠,可以再倒一點。有土豆的地方,必須有醋。有骨頭的地方,*好有醋。 土豆中含有龍葵素,會麻醉中樞神經和溶解紅細胞,需要用水來溶解,用醋來分解。骨頭里加醋,能提高骨頭湯中鈣的含量,使其更有營養。 對廚房,我是認真的。什么菜和什么菜是對頭,什么菜和什么菜是好友,我心里有明晰的組合。遇到記不清爽的,我就會燒前問問度娘。衣食住行的排序,對我而言,食應該排在*前面。當美食從舌尖,一直抵達胃,同時抵達的還有我們愉悅的心情。 牛尾巴燉土豆一上桌,香氣就在空氣里奔跑起來。 靠近根部的牛尾巴是一塊塊厚實的大骨頭,咬一下邊緣,香軟的牛肉嘩啦一聲滑進喉嚨,安撫著全身渴望已久的細胞。然后嘬起嘴巴,去吸骨頭縫的牛肉。湯汁和牛肉在吸吮中長出觸角,把庸常的生活擁抱出獨特的滋味。這是一次約定的踐行,也是一個夢想的完成。 但*好吃的,還是牛尾巴的小尖尖,它們細細的,圓滾滾的,一圈的牛肉有勁道,又特別細膩,吃上一小根,仿佛山谷唱歌,能聽到美妙的回聲。 當然,搭配牛尾巴的土豆也上了身價,香糯,滑嫩,一入口就成小寵。粗獷的人,一口吞下一塊;優雅的人,取了幾塊放碟子里細細品嘗。家常的土豆站在牛尾巴身邊,仿佛灰姑娘牽手白馬王子。 某次家庭小聚,我燒了一大砂鍋牛尾巴燉土豆,等我去吃的時候,連湯都沒剩下一口,有個小屁孩喊:“我吃了12塊土豆!” 父親一字一頓地說:“這是世界上*好吃的菜。” 父親說話,就愛用“*”來定音。其實,他根本沒走出國門,也沒嘗過各地的菜品。他要表達的,無非是自己飽滿的情緒。 后來,我寫了一篇文章《寫作就像牛尾巴燉土豆》,收到的稿費可以買三條牛尾巴。過了幾天,某雜志要在封二“優秀作家風采”欄目推介我,編輯讓我寫一句創作感言,我說:“寫作就像牛尾巴燉土豆,需要恰到的火候,足夠的耐心和靈動的慧心。” 當牛尾巴進了廚房,就像裹挾在平庸人世的一扇小窗,開啟出一個可以垂釣美味和幸福的春天。 卷心菜的秘密 絲瓜、茄子、蘿卜、豆角,從來牽不住我的腳步。逛菜市場,我專門買家里不種的菜。卷心菜,我也不買。估計它和青菜的味道營養差不多。 我的廚房法則,總是更多的傾向于健康和個性。 一日,鄰居送來一個卷心菜,母親做了一道臘肉炒卷心菜,和青菜的口感完全不同。我當即搜索了一下: 卷心菜,也叫包菜,十字花科,屬甘藍類,起源于地中海沿岸,十六世紀傳入中國,素有抗癌衛士之稱。 于是,我將筷子伸得長長的,說:“這個菜營養好,也好吃。”母親在一旁看著我,微微地笑著。 次年,我已然忘記了此事,母親說:“卷心菜我種了一點,卷得還不多。”帶著滿滿的好奇,我奔向菜地。 一個個卷心菜敞開著寬大的葉子,里面攥著一個小拳頭,看起來笨拙拙松垮垮的。卷心菜們整整齊齊地排列著,像出操的小學生。夕陽橙色的光芒披在它們身上,仿佛披在母親傴僂的身影上。 育好苗后,母親把土地翻得深深的。然后,母親用手或腳當尺子,量出株距和行距。母親覺得,坑挖大了,浪費空間;坑挖小了,菜長得拘束。當然,母親還有一個女人的小心思,要把菜種得漂漂亮亮的。把苗移栽好后,母親到小溪里取水,一勺勺地喂它們吃飽。 每一個傍晚,母親都會來看看它們,看看她**次伺候的卷心菜。葉子癟了,就澆澆水;有了蟲子,就捉捉蟲。 卷心菜一點點長大,淺綠色的香味吸引了白色的蝴蝶,它們將淡橘色的卵,碼在卷心菜的葉子上。不知什么時候,那些卵陸續孵出了蟲子。卷心菜的葉子上,出現了大大小小的洞,像霸道的侵略者開始攻城掠地。母親和它們打起了持久戰。 走在菜地里,仿佛走在人生的小路上,每一步都是風景,每一步都有故事。 幾周后,卷心菜邊緣的葉子,漸漸枯黃。中間長成了圓圓的西瓜,大大的,滿地奔跑。蹲下來細看它們,一葉葉帶著蟲眼的卷心菜緊緊地蜷縮著,疊壓成一個倔強的生命,一副安安靜靜,又走過千山萬水的樣子,像一首寒涼的詩。 摘下一個抱回家。 在廚房,卷心菜寫下了另一首詩。花瓣一樣的葉子,一層一層剝開,那帶著汁液的嘶嘶聲,不知是來自手,還是來自鮮嫩的葉片。越往里撕,葉片越白嫩,褶皺越多。每一個褶皺里,都藏著成長的秘密;每一絲陽光和記憶,都疊加成生命的秘密。卷心菜*柔軟的部分,是體內一層層思想的宮殿,那里有一匹匹野馬在奔走,卷起一堆堆雪。 手撕卷心菜,打開了愛的窗口,撕開了美味的新篇章。母親的掌紋印在它身上,那泛著淺綠的白嫩一點點滑過指尖,像白雪見到了闊別已久的陽光。 那么真摯,那么樸素,又那么不顧一切。 沒經歷菜刀切割的卷心菜,保留了*原始的滋味。不規則的葉片,或長或短,或方或圓,它們在熱鍋里翻卷,柔軟成一碟能滿足眼睛滿足胃的春光。 母親將卷心菜端到桌上,遞過筷子說:“趁熱吃。”說話間,母親已走到廚房,開始做下一個菜。 我早已習慣了這樣的格局,習慣了母親這種愛的方式。 白玉一樣的碟子上,是綠中帶白的卷心菜,因加了生抽和枸杞,清淡的色彩上有了熱烈的氣息。 我三兩下就吃掉了小半盤。 于是,我一回鄉下,母親就準備了卷心菜讓我帶走。一個個卷心菜結實,白嫩,閃著白玉般的光澤,和菜地上看到的截然不同。 后來,我才發現,母親把外層被蟲啃過的被泥土弄臟的剝離,留給自己吃。 卷心菜的秘密,是一個母親的秘密。 鹵水豆腐 每次回鄉下,母親都會燒一盤豆腐,次次大受歡迎。“這是正宗的東陽鹵水豆腐,當然好吃,人家都做了50多年了。” 母親說的,就是74歲的永其伯母。農村里,嫁過來的女人往往沒有名字,總是跟在男人的名字后,加個嬸嬸伯母奶奶什么的,就是稱呼。我就直接喊她伯母。在我的印象里,除了過年的一個多星期,伯母天天都要做豆腐。 這位做豆腐的高手常年系著一塊圍裙,穿著灰色的布鞋或黑色的雨鞋,個子矮矮的,還有點駝背加耳背。聽說她根本不識字,也不識秤花,但她賣豆腐總是帶一桿秤。有一次,我看見她過來了,就把豆子拿過去,她拿秤一提,似乎看都沒看,就往籃子里倒,然后劃了一塊豆腐,遞給我就走。村人們議論說,她呀,有時豆子多,豆腐只有一小塊;有時豆子少,豆腐反而一大塊。她拿秤,是做做樣子的。她給的豆腐多少,要看她心情。 可是,大家還是愛買她的豆腐。早先,她的豆腐用豆子換,說是3倍,也就是1斤豆子換3斤豆腐。后來成了2倍。再后來,遇上節日什么的,她就很霸氣地說道:“這次只能用錢買!” 在我眼里,這簡直就是馮驥才筆下的俗世奇人了。 我決定去她家看看。近幾年村莊改造,大部分舊房子拆除了。那間做豆腐的房子又矮又舊,儼然是雞立鶴群了。伯母上世紀60年代就開始做豆腐,靠著做豆腐,她*多的時候喂了十幾頭豬,養大了2個兒子3個女兒,把日子過得像豆腐一樣誘人。早些年,東陽坊間有語,豆角落蘇零工菜,天蘿豆腐先生配。豆腐,那可不是一般的人能吃上的。小時候,我老想,她家的孩子多幸福啊,天天都能有先生的待遇。母親看我們嘴饞,有時會在過年前做一淘豆腐,只是做得有些老,不像人家做得嫩。聽說如今的她,一般一天做一淘豆腐,有時做兩淘,依然要喂幾頭豬。 在那舊房子的一角,我看到了一個早已棄用的石磨。早些年,浸泡后的黃豆都是用石磨磨豆漿。磨盤內有磨軸,上扇居中有一個磨眼,兩爿磨盤間是一圈一圈的石齒。在磨桿過來前,將浸得胖胖的、軟軟的黃豆添上磨。轉一圈,添一勺;轉一圈,又添一勺。浸泡過的黃豆一點點進入磨眼,隨著磨盤與磨底發出的吱吱聲,磨底四周就會流出白白的豆漿,吧嗒吧嗒掉落盆中,像在訴說著尋常日子的小幸福。 這次伯母剛好要做第二淘豆腐。她已經將黃豆在豆漿機里打好,倒入一口大鍋。這鍋,直徑有兩尺六,故名“兩尺六鍋”。以前有土灶的時候,我家也有一口,過年的時候用來煮豬頭雞鴨糯米腸。 “您怎么不安排個家人,打打下手?”我大聲地問。伯母好像沒聽見一樣。她很少說話,也許是聽不見,也許是專注于她的豆腐。在我想來,做豆腐是繁瑣的工程,起碼要兩三個人配合才行,沒想到上了年紀的她還能一個人頂幾個人。 等到大半鍋的水燒開,伯母就將豆漿倒入水中,開始煮豆漿。先用大火燒,再改為小火。等豆漿燒沸后,再燒上5分鐘左右,此時用木勺輕輕攪拌,如果木勺沒有粘上豆漿,就表明豆漿已熟透。只見她利索地支好“井”字形的豆腐架,放上淘籮,將一塊方形的粗紗布也就是豆腐袱,拋在淘籮上,形成一個大網兜,然后將熬好的豆漿一瓢一瓢倒入豆腐袱中。伴著嘩嘩的聲音,豆腐袱下的豆腐桶里是純豆漿,里面就是豆腐渣了。為使它煉得徹底些,伯母用夾板夾住豆腐渣,擠出殘留的豆漿。她小小的身子仿佛有著無窮的能量。奶白色的汁水在她雙手的擠壓下,紛紛往外跑。擠剩的豆腐渣拿來喂豬,豬吃了長得特別健壯。這玩意,看起來粗糙,卻是個好東西。在城里,很多農家樂將豆腐渣做成一系列食品,豆餅、面食、小炒等等,聽說營養豐富還能刮油去脂。 俗話說:“一物降一物,鹵水點豆腐。”伯母將純豆漿倒入鍋中,加熱之后,就拿銅瓢點鹵水。這是有技術難度的一環。鹵水少了,豆腐太嫩,甚至結不成豆腐花;鹵水多了,豆腐太老,吃起來口感差。永其伯母用銅瓢按順時針的方向,一層層往下加,直到豆漿生出了一朵朵云,一團團雪。它們,便是豆腐花。水越來越清,豆腐花越聚越多。伯母拿過來一個瓷碗,盛了一碗豆腐花,再加了一點生抽和小蔥遞給我。熱氣氤氳,白蓮綻放,美味撲鼻。 點漿后初步凝固的豆腐花,要靜置20分鐘左右,這叫脹漿。脹漿后的豆腐花,既水嫩又有韌性。趁著豆腐花靜置的時間,伯母已將豆腐架放置平穩,攤好豆腐袱,使之內壁服帖,四邊貼于沿口處。然后,她舀起熱熱的豆漿水,一遍遍地淋豆腐袱,以防豆腐花黏連。接下來就是壓豆腐。老人家將豆腐花一瓢瓢舀到攤好豆腐服的木框里,輕輕提起豆腐服的四角,小心地搖晃幾下,使之高低持平,然后從豆腐架的四邊起,依次把豆腐袱平整地收緊,將豆腐花全面包住,再取過一邊的砧板、缽頭壓在上面。 此時,這位豆腐達人終于直了直腰身,松了一口氣。 我說道:“做豆腐蠻辛苦的。這樣的年紀了,也該歇歇了。”她依然很大聲地說:“也沒覺得多辛苦。閑著人就不舒服。這么多年習慣了。” 過了一小會,也就十幾分鐘吧,伯母拿開缽頭,解開豆腐袱,一淘白花花的豆腐呈現在眼前。她利索地用菜刀橫豎劃上幾道,豆腐就成了可愛的小方塊,可以開賣了。她看著我,很霸氣地說道:“這次只能用錢買!”我取出兩個一元硬幣,她裝給我好大的一塊豆腐,憨憨地笑著。 那誘人的美味下,分明是一種柔軟而驕傲的情懷。 三月韭菜肥 三月,是屬于韭菜的。 經過一個冬天的醞釀,韭菜從地底洶涌而出,蓬蓬勃勃,熱熱鬧鬧。它們仿佛蓄謀已久的小怪獸,潛伏于暗處,只待春天的信號一發,就呼啦啦往外沖。 只需一把土,韭菜就能安家,無論那是一個小花盆,還是院子的小角落;只需種上一次,韭菜就會給你一年又一年的回報。 韭菜的根團團簇簇,儼然一個親密的大家庭。將它們換茬,只需將老根掰開,再一一埋進土坑,它們就會迅速繁衍出新的家庭成員。韭菜們一排排地站立在土地上,像“韭”字一般,一絲不茍;像規規矩矩的小學生,書寫著橫平豎直。 冬風里,韭菜萎落成泥,看起來毫無生命的跡象。其實,韭菜深諳厚積才能厚發的道理。它們似乎從來不著急,也不屑與寒冷死磕。很多時候,退一步就能天空地闊。內斂,是為了更好地張揚。 當河水發出解凍的聲音,柳梢長出雛鳥的嫩嘴,韭菜就開始唱響自己的青春故事。它以春風為毫,細雨為墨,土地為紙,一落筆就是滿滿的一頁,不用停頓,不用涂改,流暢得像絲綢,還閃著光澤,點亮無數的眼眸。 彼時,我總愛蹲下來,看看它們。碧綠碧綠的顏色流進我的眼底,淌進我的心里。我忍不住抓起韭菜,貼著地面齊整整地割下,刷,刷,刷,幸福的音符流淌一地,惹得枝頭的櫻桃花們撲哧一聲,笑落滿地。 韭菜,天生姓割。割得越勤,長得越快。不過,倘若用菜刀、剪刀之類鐵制工具,韭菜就會越割越細。韭菜和人一樣,也是有脾性的。它偏愛蚌殼一類的小東東。有一段時間,我準備了好幾個河蚌的殼在韭菜的邊上,以備隨時取用。可惜蚌殼太薄,經不起陽光的暴曬,容易破損。后來用上了鮑魚殼,小巧,硬實,特別趁手。割了一茬的韭菜,要不了幾天,就能長出新的一茬。韭菜,一茬接一茬,你方唱罷我登場,多么像人生的希望,只要根在,就會綿延不斷。 在鄉間,韭菜是有故事的。有人誤食了某物,擔心拉不出體外,就把整株的韭菜蒸了吃下,第二天就能眉頭舒展。妻子想讓丈夫勤快,就炒上一盤韭菜,表達自己結結實實的愛意。有客突至,只要家里有韭菜,就不用太慌亂。因為韭菜就是九菜啊。難怪韭菜也叫洗腸草、起陽草,被譽為三月**菜。 韭菜是隨和的,它一般不喜歡獨來獨往。韭菜*愛的,是雞蛋。韭菜和雞蛋,性情相投,顏色相襯,營養互補,簡直是天造地設的一對。打好雞蛋,切好韭菜,只需一兩分鐘,一盤綠得晶瑩,黃得燦爛的美食,就出現在你的筷子下。手指輕輕一動,雞蛋的滑嫩伴著韭菜的醇香,開啟了一份簡單的美好。 生活就是這么簡單。簡單到只是一盤幾分鐘就能搞定的韭菜雞蛋。 坊間有言,生蔥熟韭。韭菜一般不直接做菜蔬*后的點綴,它要經歷水與火的歷練,才能施展*大的魅力。蒸魚的時候,取一把韭菜,中間切上一刀,擱在盤底,再放上鴉片魚或鰻魚等,蒸出的魚更軟嫩。素樸的韭菜,以*低調的姿態,給了魚足夠的呼吸空間,如此,滋味才能絲絲入扣。 清風剪剪,春色溶溶。三月的韭菜,孵化出一個盛大的季節,以及生生不息的希望。

走過冬天便是春 作者簡介

王秋珍 教師,作家。全國作文優秀指導老師,浙江省青少年作家協會名家導師團導師。作品連年收入中高考閱讀試題,以及各類中小學教輔書籍、語文模擬試卷等。 出版文學作品《雪的心里,藏著一個春天》《兩顆胡桃的愛》等15部,參與編著《中學生古文鑒賞辭典》《作文系列訓練》等72部,在《人民教育》《青年文摘》等報紙雜志上發表文章3000余篇。

- >

姑媽的寶刀

- >

【精裝繪本】畫給孩子的中國神話

- >

隨園食單

- >

有舍有得是人生

- >

月亮與六便士

- >

詩經-先民的歌唱

- >

中國人在烏蘇里邊疆區:歷史與人類學概述

- >

中國歷史的瞬間