-

>

上海花園動植物指南

-

>

世界鳥類百科圖鑒:亞洲鳥類/歐洲鳥類/非洲鳥類/澳洲鳥類(全五冊)

-

>

科壇趣話:科學、科學家與科學家精神

-

>

愛因斯坦在路上:科學偶像的旅行日記

-

>

不可思議的科學史

-

>

動物生活史

-

>

影響世界的中國植物(全新修訂版)

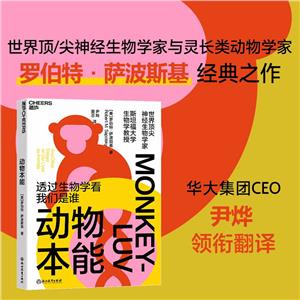

動物本能 版權信息

- ISBN:9787572253324

- 條形碼:9787572253324 ; 978-7-5722-5332-4

- 裝幀:一般輕型紙

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:

動物本能 本書特色

· 世界Ding尖神經生物學家與靈長類動物學家、“我們這個時代蕞優/秀的科學作家之一”羅伯特·薩波斯基經典之作,華大集團CEO尹燁領銜翻譯。 · 透過生物學看我們是誰,基因、身體與社會與我們之間的關系到底是什么,作者薩波斯基用詼諧有趣的寫作風格和生動的故事帶我們探索這些謎題的答案。 · 湛廬文化出品。

動物本能 內容簡介

環境中難以察覺的細微差別是如何改變一個人的行為的? 壞心情的原理是什么? 壓力會使我們的大腦萎縮嗎? 先天和后天,哪個影響zui大? 在兩性之間的基因戰爭中,誰將是贏家? 為什么隨著年齡的增長,我們對新奇事物越來越難接受,卻更多地被熟悉和重復的事物所吸引? 這是一本關于人類行為的有趣作品,神經生物學家羅伯特·薩波斯基在書中揭示了我們作為動物的本能,同時也解釋了那些深刻而明顯的人類行為。全書共分為三個部分,每個部分都探索了自然科學中的一個大問題:基因、身體、社會與我們之間的關系,以及對人類行為的影響。 從塞倫蓋蒂草原上狒狒的社會關系到熱帶雨林中的神秘儀式,從大腦中散發的信息素到兩性的基因戰爭,作者薩波斯基用“離經叛道”的遣詞造句和幽默風趣的生物故事出色地將前沿科學研究與對人類、動物的觀察結合起來,引人入勝,啟發思考。

動物本能 目錄

譯者序 萬物有靈

第1部分 基因與我們是誰

第1章 先天還是后天

第2章 沒有意義的基因

第3章 被炒作的基因

第4章 兩性的基因戰爭

第5章 基因與環境的良性互作

第6章 基因或許并沒有那么重要

第2部分 身體與我們是誰

第7章 為什么夢是夢的形狀

第8章 剖析壞心情

第9章 也許快樂也許痛苦

第10章 壓力和萎縮的大腦

第11章 大腦中的bug

第12章 父母的孟喬森綜合征

第3部分 社會與我們是誰

第13章 經濟地位與健康

第14章 文化的沙漠

第15章 猴子之愛

第16章 合作的博弈

第17章 活要見人,死要見尸

第18章 保持開放的思想

致謝

動物本能 節選

大多數新婚宴爾的夫妻很快便會認識到,生活不會總是幸福和融洽的,也會有劍拔弩張的時候。夫妻之間通常會因金錢、婆媳關系、前任及女性懷孕時胎兒應該長到多大而紛爭不斷。*后一個通常是*致命的:男性通常希望在女性懷孕時胎兒可以快速生長,而女性則認 為這樣想的男性過于自我,會想方設法將胎兒控制在合理的大小。 令人驚訝的是,在包括人類在內的各種哺乳動物身上似乎都存在著這樣的沖突。事實證明,這只是光怪陸離的兩性斗爭世界的冰山一角,在這個世界里,男性和女性的演化目標是相互沖突的。認識這場斗爭的發生機制可以幫助我們理解很多奇怪的行為和生理現象,有助于我們深入了解某些疾病,甚至可以幫助我們探尋人類作為一個物種的本性。 即便是已經配對成功的雄性和雌性,也極有可能因目標不一致而產生分歧。1933 年,在詹姆斯·卡格尼(James Cagney)把柚子砸到梅·克拉克(Mae Clarke)的臉上時,公眾就首先意識到了這一點。科學家們很少去看電影,因而多花了幾十年的時間才逐漸理解這一點。對于他們來說,在20世紀60年代,要理解這一點需要采用一種被稱為“群體選擇”的演化思維方式。就像美國動物學家馬林·珀金斯(Marlin Perkins)所描繪的和平王國那般,動物的行為是“為了物種的利益”。這其實是站不住腳的,因為進一步的研究表明,行為更像是兩種現象的結合。首先是個體選擇,即生物體盡可能多地把自己的基因傳遞下去(“有時,雞只是蛋生蛋的工具而已”)。其次是親緣選擇,即幫助近親個體傳遞其基因(“我愿為我的家族獻出我的生命”)。 沖突源于兩個事實。首先,成為伴侶的雌雄個體之間并無親緣關系(大多數物種都有一些避免近親交配的方法),因此相互合作的演化動機并不充分。其次,兩性在生育方面的付出完全不對等。雌性必須承擔孕育新生命的代謝成本,再加上某些物種中存在著大量的母性 行為。相對而言,雄性只需承擔精子所消耗的熱量,且不管是什么動物,也都不過是承擔交配時的那一些付出。雄性如果擇偶不當,也只是損失了一些精子;而對于雌性來說,如果選錯了對象,那她下半輩子都得給這些長相滑稽、生得蹊蹺的后代擦鼻涕。 我們假設存在這樣一個物種,雄性和雌性交配完后就各奔東西,永不相見。隨著時間的推移,雄性會和更多其他雌性交配,雌性也會與諸多其他雄性交配。這就會導致很多沖突的出現。選擇某個雄性進行交配這一過程的邏輯是什么?這樣下去雄性會不惜一切,甚至以犧牲交配對象未來的生育力為代價,演化出能使交配產生的后代成活率更高的特性。畢竟在交配完成后雌雄個體不會再相見,雌性未來在演化市場上的價碼多少已與雄性無關。事實上,對于雄性個體來說其后 代的存活率變高的同時雌性未來的生育力還下降了,那就再好不過 了,因為雌性很可能會再與其他雄性競爭對手進行交配。這就是雄性的邏輯。那雌性的邏輯是什么呢?雌性的邏輯更為復雜,她們當然希望這次交配產生的后代能夠存活下來且可以生生不息,但這必須與其未來的成功生育相平衡。例如,在哺乳動物中,哺乳會抑制排卵。因此即便哺育會大大增加后代存活率,哺乳動物中的母親也不會一生都哺育這個后代。否則,她們可能無法再排卵、懷孕,以及哺育更多的后代。 果蠅中就存在著這種現象。果蠅不會和某一同伴一起慢慢變老,相反,它們會與眾多對象交配,而且只“約會”一次。在這種條件下,果蠅演化出了一項獨特的功能:雄性果蠅的精液中含有可以殺死其他雄性精子的毒素。如果雄性果蠅與剛完成交配的雌性果蠅交配,“殺 精劑”便會發揮作用,直接殺死上一個競爭對手的精子。這是一項很強的適應能力。但問題在于,這種可以殺死競爭對手的精子的物質也會對雌性造成傷害,會慢慢損害雌性果蠅的健康。但雄性果蠅并不會考慮這一因素。這增加了雄性果蠅的演化適應性,而且反正以后再也不會相見了。雌性果蠅只能獨自承擔這種傷害。 加州大學圣克魯斯分校的生物學家威廉·賴斯(William Rice) 做了一個非常巧妙的實驗,在該實驗中他阻止了雌性果蠅演化,同時讓雄性果蠅相互競爭。在培育 40 代之后,他選出了一批演化上*為“適宜”的雄性果蠅,這些雄性果蠅的后代*多,精液中的毒性*強。 關鍵點是,與它們交配的雌性果蠅的預期壽命較短。 那么雌性的策略是什么呢?當賴斯進行逆向研究時,一切變得明朗起來:保持雄性不變,讓雌性演化以對抗帶有毒素的雄性,結果顯示,在培育了與上述實驗大致相同的代數后,雌性的壽命不會再因雄性精液中的毒素而縮短,并且還演化出了一種可以消除雄性精液中的毒素的機制。干得漂亮!這是一場無情的、協同演化的軍備競賽。 新奇且具有挑戰性的是,在包括人類在內的哺乳動物身上也出現了同樣的境況。其中涉及一種被稱為印記基因的基因,該基因似乎違背了遺傳學的基本原理。 讓我們一起回顧中學生物學課程中的格雷戈爾·孟德爾(Gregor Mendel)的顯性基因和隱性基因的內容。孟德爾告訴我們,遺傳特征是由“孟德爾式”的基因對編碼的,這些基因對分別來自父親和母親。他指出,一對基因通過相互作用影響生物體的方式,取決于這對基因 的遺傳信息是否相同。在經典的孟德爾遺傳學理論中,父母哪一方貢獻了哪條遺傳信息并不重要。從母親那里得到一個香草味的基因,從父親那里得到一個巧克力味的基因,或者相反,這對基因在后代身上編碼的性狀看起來都一樣。 印記基因違反了孟德爾的規則。在存在印記基因的情況下,父母雙方僅一方的基因得以表達,而另一方的相應基因被抑制了,失去了對表達性狀的影響。這一新興領域中的大多數專家認為,在人類約30 000個基因中只有幾百個印記基因,但它們的影響不容小覷。 這很詭異。但只要認識到大多數特征鮮明的印記基因都有著神奇的規律,就不難完整且清晰地解釋這種神秘的基因了。這些印記基因均與發育有關,如胎盤發育、胎兒發育、新生兒發育等。來自父親的基因有利于更大、更快、更高代價地生長,而母源基因則與此相反。 1989 年,哈佛大學演化論學家戴維·黑格(David Haig)首次提出,印記基因,包括人類的印記基因,正是兩性競爭的表現,是果蠅精子戰爭的續篇。 **個戰場是胎盤,這是一個看起來有點令人毛骨悚然的組織。胎盤只是部分與雌性相連,但它會侵入(產科常用術語)雌性的身體,將觸手伸向其血管以汲取利于胎兒不斷生長的養分。胎盤也是一片焦灼的戰場,父源基因促使它更積極地入侵,而母源基因則試圖阻止這 種入侵。我們是如何知道的呢?在罕見疾病中,與胎盤發育相關的母源或父源基因會發生突變并失活。失去父源基因的助力,母源抑制胎盤發育的因素就不再受到限制,這樣一來就會使生物體患上一種可導致胎盤無法在子宮內膜著床的疾病,使胎兒無法發育。相對應的,如 果母源基因不再發揮作用,那些父源基因便會如脫韁的野馬,使生物體受到胎盤的肆意侵襲,進而引發絨毛膜癌,這是一種極具侵襲性的癌癥。因此,常規的胎盤植入其實是在制造一種令人不安的局面。 在胎兒發育過程中,印記基因的斗爭仍在持續。一種編碼嚙齒動物強效促生長激素的基因僅由父源基因表達。這是一個由父本推動胎兒*大限度發育的經典案例。在小鼠身上,母本通過表達一種可調節生長激素有效性的細胞受體的基因來降低生物體對該激素的敏感性, 從而對抗生長。真是道高一尺,魔高一丈。 一旦胎兒降生,印記基因就會發生特別奇怪的轉變。某些父本表達的基因有助于讓孩子成為吃奶好手。所以這也是常見情況的另一個例證:讓母親通過哺乳消耗更多熱量,以換取孩子更快的成長。現在我們談論的是影響行為的印記基因。還有其他的一些基因在以更加怪 異的方式影響著大腦的發育。 印記基因的發現可能有助于一些如腫瘤、不孕癥、胎兒過度生長或發育不良這樣的疾病的治愈。但除此之外,從哲學上講,這些發現令人不安,它們似乎對人性有一些令人沮喪的負面影響。回到與果蠅的兩性戰爭有關的邏輯上,如果雄性在乎雌性的未來又會是什么樣的情形?一些物種如倉鼠,雄性來去匆匆,草草了事,印記基因也是如此。然而,我們人類呢?“無論疾病還是健康,”我們承諾,“直到死亡將我們分開。”我們是出過保羅·紐曼(Paul Newman)和喬安妮·伍德沃德(Joanne Woodward)這種模范夫妻的物種。對于一夫一妻制的動物來說,雌性未來的健康和生育能力既符合雄性的利益也符合雌性的利益。那么,這種印記基因對于一對正考慮為自己的金婚紀念日派對準備哪些開胃菜的夫妻來說,又有什么作用呢? 答案是,人類一夫一妻制的程度被夸大了。人體解剖學和生理學特點均與此相悖。大多數人類文化都默許多配偶的存在。從親子鑒定到《新聞周刊》的封面故事(《新的不忠》,2004 年 7 月),大多數研究都表明,即使在一夫一妻制的社會中,仍存在著很多夫妻關系之外的兩性行為。人類與果蠅的共同點比人們普遍認為的要多。 這會讓人感到很失望:果蠅會毒害它的愛人;而當父母為嬰兒房挑選配色方案時,母源基因和父源基因卻正在胎兒體內拼個你死我活。大自然就該如此殘酷無情,連基因都不放過嗎?一切都必須以競爭為基礎嗎?為什么我們不能和睦相處呢? 演化生物學家對此力倦神疲,搬出了該領域里的那番陳詞濫調。他們解釋道,生物學不是用來推定應該是什么的,而是用來說明是什么的。這是一個殘酷的演化世界,一代更比一代強......有些事情是不可避免的。 不過賴斯和布雷特·霍蘭(Brett Holland)的一項研究表明,這或許并非不可避免,精心的操縱或許能帶來轉機。研究人員把幾對交配中的果蠅與其他果蠅分隔開來,迫使其實行一夫一妻制。接著,讓其后代只與其他同樣被迫實行一夫一妻制的果蠅后代交配,并繼續保 持一夫一妻制。在按照該方法培育了40代后,一夫一妻制下的果蠅 后裔便解除了武裝:雄性果蠅不再產生含有毒素的精液,雌性果蠅也不再產生相應的抗毒素。在雄性之間的競爭不再是一種選擇力時,規則就已經改變,如果還產生這些化學物質,就是一種不適宜的能量浪 費。更令人驚訝的是,這些一夫一妻制的果蠅比普通的競爭性果蠅繁殖得更快。這種做法更具演化適應性,因為它們避免了兩性戰爭的代價。多么美好啊。隨著背景音樂約翰·列儂的《想象》(Imagine)奏起,我們認識到這意味著果蠅再也不用負擔軍費開支,還能享受安全 的性愛,一切太平,無須再擔驚受怕。 想象一下在人類身上做同樣的實驗。隔離一些人,迫使他們及其后代在上千年的時間里實行一夫一妻制,我們或許也會開始解除屬于哺乳動物兩性戰爭的武器裝備,即印記基因。這些基因可能是一種演化負擔,它們會使某些真正可怕的癌癥成為可能。如果我們通過消除多配偶制來消除這些基因的優勢,自然選擇就會清除這些基因。 這真是個奇怪的結論,我們是否應該去做一些道德說教,說服大家加入一夫一妻制的行列,牢記第七誡,這樣就能參與“到 3000 年 時消除絨毛膜癌”的運動了?是時候后退一步了。從果蠅開始著手以了解兩性競爭相對容易。由于存在隨機的遺傳變異,一些雄性果蠅會 無意間產生具有輕微毒性的精子,雌性果蠅必須進行解毒,否則便會死去。從那時起,競爭開始螺旋式上升。印記基因的起源有點復雜,不過一旦出現首個不對稱的父源基因推動有損母體的增長,戰爭就必然會升級。舊石器時代的人們在水井旁取水時,都會隨身攜帶一根看 起來有點大的棍子用以擊打動物,如果發現隔壁部落的人用的棍子稍微大了一點,本部落的人就會換一根更大的棍子用來防身。各領域中的競爭態勢就是在類似的機制下形成的,正如沖突多發的地區那樣,升級比減緩更容易發生。

動物本能 作者簡介

羅伯特·薩波斯基 l 神經生物學家與靈長類動物學家。紐約洛克菲勒大學神經內分泌學博士,哈佛大學生物人類學學士。現為斯坦福大學生物學教授、神經病學與神經科學教授。研究重點是壓力和神經元退化問題,以及保護易感神經元免受疫病影響的基因治療策略的可能性。 l 每年,薩波斯基都要花時間在肯尼亞研究一群野生狒狒,薩波斯基想要確定狒狒生活環境中的壓力來源,以及這些動物的性格和壓力相關疾病模式之間的關系。他選擇與狒狒長時間待在一起,是因為它們是研究人類壓力和與壓力有關的疾病的完/美選擇。薩波斯基在靈長類動物學和神經科學方面的專長突出,尤其是在人類行為方面。 l 薩波斯基因為其出/色的工作獲得了許多榮譽和獎勵。1987年,年僅30歲的他獲得了享有盛名的麥克阿瑟天才獎。之后又獲得了斯隆獎、神經科學領域的柯林根斯坦獎,以及美國國家科學基金會青年研究員獎等眾多獎項。2007年,獲得了美國科學促進會麥戈文行為科學獎。2008年,獲得了卡爾·薩根獎。2013年,獲得了美國心理學會的心理學杰出科學貢獻獎。 l 薩波斯基熱愛寫作。其作品曾獲得《華盛頓郵報》年度蕞佳圖書、洛克菲勒大學劉易斯·托馬斯科學寫作獎、《洛杉磯時報》圖書獎等多個與寫作相關的獎項。醫學桂冠詩人奧利弗·薩克斯將其稱為“我們這個時代蕞優/秀的科學家作家之一”。

- >

唐代進士錄

- >

名家帶你讀魯迅:故事新編

- >

我與地壇

- >

羅庸西南聯大授課錄

- >

伯納黛特,你要去哪(2021新版)

- >

莉莉和章魚

- >

巴金-再思錄

- >

新文學天穹兩巨星--魯迅與胡適/紅燭學術叢書(紅燭學術叢書)