-

>

百年孤獨(2025版)

-

>

易中天“品讀中國”系列(珍藏版全四冊)

-

>

心歸何處

-

>

(精裝)羅馬三巨頭

-

>

野菊花

-

>

梁啟超家書

-

>

我的父親母親:民國大家筆下的父母

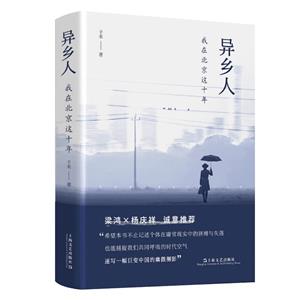

異鄉人:我在北京這十年 版權信息

- ISBN:9787532183395

- 條形碼:9787532183395 ; 978-7-5321-8339-5

- 裝幀:一般膠版紙

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>

異鄉人:我在北京這十年 本書特色

◆一個普通人的北漂十年: 2004年-2014年,作家子禾在北京輾轉十年,從萬壽寺到古城,從六郎莊到三義廟再到沙河,這里標記了子禾的青春,也標記了一個異鄉人的十年經歷。 ◆一棵生活之樹的數種根須: 為了夢想、為了生計、為了孩子……似乎每一個人都有不得不留下的理由。因此,我們一同艱難地呼吸著北京這座國際化大都市里的空氣。我們一直在奔波、在奮斗、在找尋屬于自己的一片空間和意義。也正因此,有些人留下,有些人離開。 ◆一部寫給你和我的非虛構: 小裁縫、大學生、包租婆、進城農民、小商人、小職員、國企員工、詩人、小老板、青年知識分子、策展人、房產中介等等。生活本就不是傳奇,其中真正迷人的是隱藏在紛雜文字之后,每一個人的人生。

異鄉人:我在北京這十年 內容簡介

《異鄉人:我在北京這十年》是青年作家子禾的首部非虛構作品,書寫自己在北京十年間生活經驗,照見*普遍的你我人生,勾勒巨變時代的幽微側影。親歷者在離開之后成為旁觀者,子禾的敘述帶著一種距離感,過去的日子猶如蛇蛻,蛇蛻不足寫,它在風中轉移掉的部分更值得記錄。相信這份帶著溫度的記錄,能夠撕開生活的“表皮”,讓我們透過這微小的縫隙,看到時代的暗流,看見真實的自己。

異鄉人:我在北京這十年 目錄

序言 1

**部

小裁縫 11

孤島生活 68

六郎莊一年 87

三義廟的回聲 123

沙河記憶 145

第二部

一個悲傷的故事 171

Ms Wang 195

厭倦了的人 222

詩人去念經 239

北京過客 290

明天再來 263

烏托邦之夢 305

在蟹島度假村 323

798的告別 337

后記 347

異鄉人:我在北京這十年 節選

序言 1 一棵大樹枝葉婆娑地生在那里,哪怕是葉片上一絲細微的茸毛,都指向一片天空,一個不可預測的向度。因為這個事實,每一根茸毛都見證了樹的無限性——或者說,是樹的無限性滋養了這個事實。但這不是全部(哪怕僅就我們可以探討的那種有限的全部而言),一棵大樹,除了伸向天空的枝葉,還有扎入泥土的根須,它們來自無數個方向,黑黢黢,白森森,吸收著水分、礦物質、腐殖質,甚至往事(埋藏在泥土中的那些屬于人類的故事——這就如同人不止活在物質上,還活在一些虛無縹緲的東西上)。 是的,我本想用一棵樹的枝葉隱喻生命未來的向度,用根須隱喻過往,但剛寫下這個隱喻,我就發現了其中的荒謬。然而,這荒謬卻意外地揭示了我們在理解生命(生活)時會犯的一個令人戰栗的隱秘錯誤——顯而易見:樹的根須并不只是來自于無數個方向,它們更是回向至無數個方向,這使得我們所說的“向度”成了一種游蕩不定的東西,成了“來自”和“回向”的撕扯與共謀。 生命(生活)的過往也并非死寂,并非只完成我們所來自的,而是像樹一樣,也回向至無數的方向,成為我們無法也無力回溯的部分,成為新生的事實,而非往事。往事是這個新事實的一部分。 這些隱藏于我們生命中的根須,它們的存在,本來是多么明了而確定,卻被我們忽視。我們本能地忽視它們,不是因為其他,而是由于無力——現在與未來榨干了我們所有的精力,我們只能將無力面對的過往視為生活的蛇蛻,一件我們曾經穿過的外衣,一種遺落在荒野的死寂的風化物。但顯然不是,那些根須雖然不被我們的目光照亮,它們依然脆白,在黑暗中匯聚著光,按照自己的邏輯前行,并通過那前行勾連和撼動著樹的枝葉。它們之于我們,如同漁夫們無力打撈的魚群,閃耀無限的光斑,形成另一片隱秘的水域。 2 這本書,本來想寫我離開北京(這個當代世界超級大都市)的前前后后,通過書中所寫之人大致勾勒我在北京十年的城中遷徙(二〇〇四年秋天至二〇一四年秋天,我先后在萬壽寺、古城、六郎莊、三義廟、沙河居住),以此管窺外來人在北京的種種生活。但經過前后五六年的沉淀、發酵與寫作,我才發現這個預設并非*重要的——我應該觸及的是蛇蛻在風中轉移掉的部分,即變形的發生,而不是留在那兒的一層薄薄的死皮,那僵死的事實。*重要的是,撕開我們能看見的現實的表層(哪怕只撕開一絲縫隙),看看游動在它內部的東西,血或氣。 因而,十年的北漂生活降格為(或者說歸位為)一棵旁枝斜逸的紛繁之樹,將我導向了隱于土層深處的那些更為龐雜和更為幽暗之物:生活以下的生活。它們不僅屬于這十年,也屬于十年之前更多的十年,不僅屬于我也屬于更多人,它們是一切當代生活意味深長的隱秘基礎。 這棵紛繁之樹,在許多個夜晚,貪婪地吸引著我語言的剃刀,令我刮掉它枝葉上的塵垢,一點一點,讓我看到我作為自己書寫對象——數以千萬計的北京外來者,以及數倍于此的當代中國人——的一分子所生活的城市,所處的紛雜環境,所來自的幽昧過去,所呼吸的文化空氣,所共處同一時代的人們正在塑造的時代,正在秘密回向的歷史運作機制(一個巨大的隱形工廠),以及*根本的,游蕩在每個人生命深處的幽靈般的孤獨性。所有這些,在某種時候使我震驚地相信,我所處時代的其他人,甚至與我不同時代的其他人,也如我一樣生活在我所窺見的這一切里——我們的境況,無論甜蜜與苦澀,幾乎毫無二致。 回顧那些推進艱澀又令人心潮澎湃的似乎有所心得的寫作瞬間,我確有發現某種秘密的欣喜,但也深感不安:我所窺見的生活,是那么不受控制地溢出了我所認為的生活。 無論如何,我記述的這些人(包括我自己),他們每一個的枝葉與根須,都在構造著我們的時代,以及我們時代的北京和中國,這個漂浮在無數人生命(物質和精神的雙重生命)之上的超級人類文明大工廠、馬戲團和造夢空間:不僅小裁縫、大學生、包租婆、進城農民、小商人、小職員、國企員工、詩人、小老板、青年知識分子、策展人、房產中介等,更有他們背后那蒼茫潮水般的部分——農民、律師、服裝設計師、大仙兒、官員、和尚、廢品回收員、來北京看病的人、職高學生、保險推銷員、流動攤販、車間工人、藝術家、798的看客、交通協管員、貨車司機,等等。 所有這些,歷史與當代巨變盤根錯節的產物,一定程度上重構了我對生活的認知,更讓我感到驚異,對當下生活、對歷史記憶以及人類本能——或者說,我驚異于庸常生活的每一個不起眼的角落都隱藏著宏大的歷史學、紛雜的社會學以及迷離的哲學命題,比如:我們的生活不僅源于歷史,并且也在雙向地塑造著歷史(屬于未來的新歷史以及往事的再生長),以回應歷史來信的方式;我們強調道德優勢,正由于它過于脆弱而多變,遠不如人類本能誠實,血液、欲望、潛規則……我感受到這些,皆確之鑿鑿。 3 作為一個寫作者,我所寫的這些文字,也一次又一次地錘煉了我,考驗我的真誠,考驗我的虛榮,考驗我對我的同類的尊重,考驗我對歷史與時代的空氣中無所不在的倫理及道德的碰觸、感知、審視及言說。當然,它們也在考驗我的遲鈍與尖銳,借此我知道:我的尖銳還沒有被生活的砂輪徹底磨禿,也還沒有在生活潮濕的角落里銹跡斑斑。我的拘謹及直來直去,在這些文字中顯得笨重而蠻力,不夠機智,不夠輕靈,也不夠有趣——但這正是事實的一部分。 當鑿子和剃刀**次落下,這些倔強的文字就已無法改變,因為我也是我所雕鑿的一切的產物,是這個時代一個悲哀的存在,是野心時代的庸常生活的一個可有可無的構成部分——這部作品,將在某種程度上成為我的野心不能抵達的部分,它不夠鋒利,也不完美。而我無法將其抹去。 作為一個寫作者,我相信文字中永遠有比故事更迷人的東西(我必須坦誠:這本書中沒有離奇的故事),就如同生活中永遠有比傳奇更迷人的東西。我希望我的文字,我的生活,也能如此。這些文字,可能看上去紛雜晦澀,像一首幽昧的抒情詩,但我希望它們是誠實的,我也希望它們某種程度地撩開了生活之海那虛浮的波瀾不驚,窺見了它可能會令人驚異的暗流涌動,哪怕極其有限。 我所寫的每一個字,都是我呼吸過的空氣。 我所寫的每一個人,同時都是我自己。

異鄉人:我在北京這十年 作者簡介

子禾,作家,詩人。曾主編詩歌民刊《12號》。寫詩十余年,出版詩集《秋的馬更加骨峻如風》,編有詩集《黃土高原上的一些樹》《他人之夢》等。詩歌作品見于《詩刊》《十月》《詩歌月刊》《中西詩歌》《詩東西》等。主編“給孩子的詩歌經典”系列,《星星蜂擁在花園里》《牧羊人在山上尋找他的羊》《梨花和稠李瞄準了我》。入選2017年第七屆“《十月》詩會”。

- >

山海經

- >

名家帶你讀魯迅:朝花夕拾

- >

伯納黛特,你要去哪(2021新版)

- >

有舍有得是人生

- >

中國歷史的瞬間

- >

經典常談

- >

李白與唐代文化

- >

朝聞道