-

>

魯迅全傳:苦魂三部曲-增訂版(全三冊)

-

>

大家精要- 克爾凱郭爾

-

>

尼 采

-

>

弗洛姆

-

>

大家精要- 羅素

-

>

大家精要- 錢穆

-

>

白居易:相逢何必曾相識

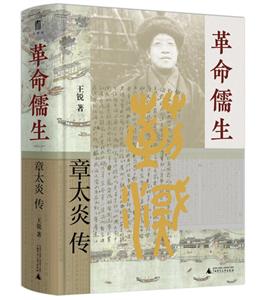

革命儒生:章太炎傳(精裝版) 版權信息

- ISBN:9787559855367

- 條形碼:9787559855367 ; 978-7-5598-5536-7

- 裝幀:一般膠版紙

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>

革命儒生:章太炎傳(精裝版) 本書特色

王銳的章太炎研究透出一種虎虎生氣,這種生氣讓我們欣慰地看到章太炎的精神仍然活躍在新的時代,這是一種用革命激活古老文明的時代精神,這是一種用不齊而齊的感通超邁普世主義傲慢的中國精神,這也是一種用扎根大地深入人民的情懷傳達出的“通史”精神,我們期待經由王銳的史筆,章太炎的精神綿綿長存。 ——中國社會科學院哲學研究所所長 張志強 這是一本章太炎的思想傳記。作者直截地以“革命儒生”標目,出色地討論了作為“革命家”的章太炎的核心關懷、思想來源、生平事跡及其與政治、學術之間的復雜關系,將對章太炎革命思想的討論,從單一的政治領域,延展到了文化思想的層面,有機地呈現了章氏一生的思想與行事,并借此展示19世紀中葉以來全球互動下的中國革命思想之一端。本著史識、史料俱佳,在現有的章氏傳記中,獨具一格,富于啟示,極可一讀。 ——杭州師范大學圖書館館長 朱曉江 《革命儒生:章太炎傳》綜合作者躬耕章學多年之心得與學界章學研究之成果,為理解紛繁艱深的章太炎著述提供了生動的歷史語境,并對章學研究中的諸多歧見作出回應,有著“正本清源”之效。作者所采標題“革命儒生”,指向章太炎與士紳階層的關系。本書從此角度對章氏貢獻與局限的分析,頗具洞見。 ——北京大學法學院長聘副教授 章永樂

革命儒生:章太炎傳(精裝版) 內容簡介

本書是一本關于章太炎的傳記。革命者與儒生這兩種身份,在章太炎身上兼具且互補。 作者以章太炎作為敘事基點,重塑清末民初的時代語境,聚焦傳統士紳與革命先覺者,爬梳維新變法、辛亥革命、新文化運動等諸多大事,討論了作為“革命家”的章太炎的核心關懷、思想來源,梳理了其與政治、學術之間的復雜關系。此外,作者行文力求通俗簡潔,有機地呈現了章氏一生的思想與行事,并借此展現清末民初的思潮涌動及文人政客群像。

革命儒生:章太炎傳(精裝版) 目錄

早年生活梗概

求學詁經精舍

參與變法運動

走上革命之路

重訂《訄書》,鼓吹革命

投身政治論戰

重詁中國傳統

批判近代思潮

東京講學,團體內訌

身陷民初政爭

困居京城,增刪舊作

針砭新文化運動

奔走聯省自治運動

徘徊政治歧路

晚年講學宗旨

辭世、國葬與身后評

評價章太炎一生

后記

革命儒生:章太炎傳(精裝版) 節選

評價章太炎一生 評價一位歷史人物,需要將他置于所處的時代背景之中來審視。這既要對人物本身的生平、思想與事功有較為全面的認識,又要宏觀把握時代的整體面貌。評價章太炎,同樣需要采取這樣的方式。 鴉片戰爭以來,在西方資本主義堅船利炮的威脅下,中國遭遇亙古未有的變局與危局,中國傳統也面臨著巨大的危機。首先,近代中國的小農經濟受到資本主義生產方式的猛烈沖擊。自秦漢以來,中國形成了比較具有穩定性與廣泛性的小農經濟,農民一方面通過精耕細作來生產糧食,另一方面從事家庭手工業與副業活動。此外,隨著建立起疆域廣袤、人口眾多的大一統政權,各地經貿往來日益頻繁且便捷,形成以地方市鎮為代表的區域性市場,以及具有全國聯系的、更為廣泛的經濟網絡。這些因素促進了各地商品與經濟作物的流通,提升了整體的物質生活水平。縱觀中國歷史,小農經濟是中華文明得以延續、儒家思想得以傳播的*重要的經濟基礎。 從**次鴉片戰爭開始,西方列強(加上后來的日本)用武力向中國輸入資本主義,中國廣大農村遭受嚴重的經濟危機。在資本主義工業生產模式下,外國紡織品大量流入中國,嚴重打擊了中國農村的家庭手工業,許多以絲織為業的農民經濟上趨于破產,生計維艱。而隨著中國成為全球資本主義體系里的下游環節,中國的農業被卷入全球市場之中,農產品價格逐漸被資本主義列強操控,這對長期自給自足的小農經濟造成極大損害。同時,由于清政府與列強簽訂一系列不平等條約,中國喪失關稅自主權,列強獲得內河航運權與在中國內地開設工廠的權利,造成大量洋貨傾銷至中國,中國的資金不斷外流。與此相關,由于缺少國家有力保護,中國民族資本主義發展步履維艱,難以與外國資本主義力量相抗衡。總之,中國的經濟狀況愈發嚴峻,中國民眾,特別是占人口絕大多數的農民生活狀況越來越差。 此外,中華文明在長期的歷史演進過程中形成了一套十分成熟的制度體系。在社會層面,主要是以宗族、宗法、禮教為核心的鄉里秩序。這一秩序的倫理準則包括諸如長幼有序、敬宗收族、老有所養、幼有所安、守望相助、勸耕興學等內容。在政治層面,自秦朝廢封建、行郡縣以來,郡縣制維系著中央與地方的關系,保證中央政令能直達地方,地方信息得以反饋中央。全國范圍內有一套頗為完備的官僚系統。雖然它具有一些難以克服的弊病,但在正常運作時,大體上能制定出比較合理而客觀的政策,并實施于四方。在官員選拔上,《韓非子》里主張的“宰相必起于州部,猛將必起于卒伍”,成為歷代銓選制度的重要尺度之一。隋唐以后,隨著科舉制的推廣,形成一套具有客觀標準、一定程度上體現社會流動的選拔機制,讓各地具備政治才干的人有機會進入官僚系統,保證執政集團能夠周知民情、更新換代。 這套制度體系在近代列強的威脅下顯得千瘡百孔、難以為繼。伴隨著農村經濟的凋敝,鄉里秩序面臨解體的危機。在資本主義生產方式的沖擊下,“一切封建的、宗法的和田園詩般的關系都破壞了”。長期師從章太炎,后來成為馬克思主義者的吳承仕就指出:“五倫的相對性,亦可應用于勞動者與資本家之間么?在資本家御用的經濟學者看來,資勞兩方,當然是對等的契約關系——即朋友關系;但是從另一方面看,資本家是支配者,勞動者是被支配者,資本家是剝削者,勞動者是被剝削者,當然是不平等的君臣關系,其君臣關系的強化程度——所謂生殺予奪之權,且非宗法封建時代所能及其萬一。”鄉村秩序解體的后果,一是出現大量對農民巧取豪奪的土豪劣紳,二是農村的剩余勞動力要么進入城市淪為底層勞工,要么成為行走于江湖上的流民、會黨,要么被迫加入軍閥武裝,成為軍閥混戰中的炮灰。 在政治制度方面,近代西方資本主義國家具有極強的組織、動員、汲取與宣傳能力,能夠在短時間內迅速集結經濟與軍事力量進行海外殖民擴張。資本家在政府中具有很大的發言權,國家全力支持殖民擴張活動,掠奪世界各地的生產資料與勞動力。根據今天的研究,早在**次鴉片戰爭之前,英國就已經籌劃通過武力在中國沿海占據一塊區域,將英國在印度的殖民模式照搬到中國來。相較之下,中國傳統政治講求低成本、低賦稅的穩定,強調“君民不相擾”,在“皇權不下縣”的統治模式下,組織與動員能力非常有限。此外,清中葉以后,政治風氣越來越敗壞,出現大規模、持續性的官吏貪污與濫權,而官僚系統內部卻缺乏根治這些弊病的機制。一些有識之士,如洪亮吉、龔自珍、沈垚等,都已十分深刻地揭示了清王朝的衰頹之像。正如錢穆指出的,即便沒有西方列強的入侵,按照中國古代王朝興衰率,清王朝也已漸漸步入末世。在此局面下,中國傳統政治制度很難有效抵御外侮,必須對之進行改弦更張。更有甚者,中國傳統政治的運作高度依賴官僚與士紳的合作,由此形成的對廣大農民的支配與剝削,在近代農村經濟破產的背景下顯得愈發嚴酷,其壓迫的一面表現得越來越明顯,致使民不聊生。 在這樣的背景下,要想讓中國傳統重新煥發生命力,首先,必須要讓中國徹底擺脫近代以來落后挨打的局面,抵御東西列強對中國的侵略,實現真正的獨立自主。其次,需要從中國的現實出發,吸收一切能讓中國實現名副其實的獨立富強、民生充裕的域外學說,而非恪守舊章、食古不化,對世界大勢茫然不知。*后,小農經濟的解體及近代資本主義在中國的興起使中國社會結構發生深刻變化,新的政治力量開始登上歷史舞臺,新的文化形式也隨之出現。這就要求中國傳統高度依賴皇權與紳權的情形必須有所改變,中國傳統需要被賦予更多平民的、大眾的色彩,使傳統當中的合理內核成為新的文化形式的重要組成部分,而非淪為各種腐朽的、落后的政治與經濟力量的代名詞。 這就是章太炎生活的時代。正如姜義華老師所論:“近代中國,對于漫長的中國歷史來說,所面臨的也正是一次從未經歷過的*偉大的、進步的變革,它是需要文化學術方面的巨人,并產生這樣的巨人的時代。十九世紀末二十世紀初的中國,社會條件與時代要求的內容與歐洲的‘文藝復興’及其后的啟蒙運動都不一樣。環境的急變,社會的激烈動蕩,不容許近代中國的著名人物在安靜的書齋中以充裕的時間,從容地進行研究與創作。然而,也正因為如此,他們幾乎毫無例外地都處在時代運動的激流中,都自覺地或不自覺地在實際斗爭中生活著和活動著,從而得以在多方面作出貢獻。康有為、嚴復、章太炎等人,便是近代中國**批多才多藝、學識淵博的巨人。”正所謂“國家不幸詩家幸,賦到滄桑句便工”。 近代中國面臨的各種困局與危局,激發時賢深入思考中國的歷史與現實,探究近代世界的基本面貌,挽救中國于危急之中。作為一位立志于救國救民的革命者,作為一位立志于讓中國傳統重煥新生的學者,章太炎無懼艱辛,上下求索,既付出了不小的代價,也為后人留下了豐厚的思想遺產。 節選自王銳《革命儒生:章太炎傳》 廣西師范大學出版社2022年11月

革命儒生:章太炎傳(精裝版) 作者簡介

王銳,復旦大學歷史學博士,現為華東師范大學歷史系副教授。主要研究領域為中國近現代思想史、學術史。出版《中國現代思想史十講》《履正而行:現代中國的政治、思想與學術》《自國自心:章太炎與中國傳統思想的更生》等。

- >

史學評論

- >

龍榆生:詞曲概論/大家小書

- >

羅庸西南聯大授課錄

- >

唐代進士錄

- >

新文學天穹兩巨星--魯迅與胡適/紅燭學術叢書(紅燭學術叢書)

- >

朝聞道

- >

詩經-先民的歌唱

- >

推拿