-

>

清通鑒(全四冊)(精裝)

-

>

明通鑒(全三冊)(精裝)

-

>

跨太平洋的華人改良與革命 1898-1918

-

>

天有二日(簽名鈐印特裝本)

-

>

歐洲至暗時刻(1878-1923):一戰為何爆發及戰后如何重建

-

>

(精裝)奧托·馮· 俾斯麥與德意志帝國建立

-

>

華文全球史:中國文脈

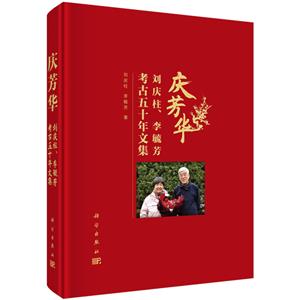

慶芳華——劉慶柱、李毓芳考古五十年文集 版權信息

- ISBN:9787030731777

- 條形碼:9787030731777 ; 978-7-03-073177-7

- 裝幀:一般膠版紙

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>>

慶芳華——劉慶柱、李毓芳考古五十年文集 本書特色

本書可供從事考古學、歷史學、中華文化研究的專家、學者及高等院校師生參考、閱讀。

慶芳華——劉慶柱、李毓芳考古五十年文集 內容簡介

本文集收錄作者從事考古工作五十年間先后發表的都城、陵墓、考古學國家文化等相關研究論文49篇,學術史與其他相關論述7篇及附錄2篇。內容涉及秦漢乃至隋唐時期都城、陵墓的發現與研究,以及在此基礎上展開的中國古代都城、陵墓、殯葬文化的綜合研究和從考古學出發的國家文化研究。

慶芳華——劉慶柱、李毓芳考古五十年文集 目錄

一、都城研究

秦都咸陽遺址陶文叢考 劉慶柱 李毓芳 (3)

西安相家巷遺址秦封泥考略 劉慶柱 李毓芳 (16)

西安相家巷遺址考古與秦封泥相關問題 劉慶柱 李毓芳 (43)

秦封泥與秦都咸陽宮苑及都城布局研究 劉慶柱 李毓芳 (47)

阿房宮前殿遺址的考古收獲和研究 李毓芳 (59)

觀念中的歷史與歷史的真實——阿房宮遺址考古發現的再思考 劉慶柱 (66)

秦阿房宮遺址考古新發現與新思索——意料之外考古發現的科學啟迪 李毓芳 (68)

秦瓦當概論 劉慶柱 李毓芳 (72)

漢長安城未央宮的考古發掘與研究 李毓芳 (90)

漢長安城的宮城和市里布局形制述論 劉慶柱 李毓芳 (103)

漢長安城的布局與結構 李毓芳 (116)

漢長安城考古的回顧與瞻望——紀念漢長安城考古半世紀 劉慶柱 李毓芳 (121)

漢長安城宮殿與宗廟布局考古發現與研究——中國古代的王國與帝國都城比較研究之一 劉慶柱 李毓芳 (131)

漢代陶窯初論 李毓芳 (156)

漢長安城的手工業遺址 李毓芳 (171)

漢代長安市場探討 劉慶柱 李毓芳 (176)

略論未央宮三號建筑與漢代骨簽 李毓芳 (193)

漢長安城未央宮第三號建筑出土骨簽的檔案價值考 李毓芳 (200)

秦漢上林苑遺址考古發現與研究 劉慶柱 李毓芳 (205)

中國古代都城建筑的思想理念探索 劉慶柱 李毓芳 (219)

中國古代都城考古學史述論 劉慶柱 (241)

中國古代都城遺址布局形制的考古發現所反映的社會形態變化研究 劉慶柱 (293)

從“雙軸線”到“中軸線”——中國古代都城軸線發展脈絡 劉慶柱 (322)

二、陵墓研究

秦始皇陵考古述評 劉慶柱 (327)

西漢帝陵的考古發現與研究 劉慶柱 李毓芳 (354)

關于西漢帝陵形制諸問題探討 劉慶柱 李毓芳 (379)

關于 “陵墓若都邑”與“都邑‘似’陵墓”的研究——以漢陽陵“小陵園”“大陵園”與漢長安城遺址形制對比研究為例 劉慶柱 李毓芳 (389)

西漢陵墓封土淵源與形制 李毓芳 (402)

西漢帝陵分布的考察——兼談西漢帝陵的昭穆制度 李毓芳 (406)

漢宣帝杜陵陵寢建筑制度研究 劉慶柱 李毓芳 (415)

杜陵的禮制建筑 劉慶柱 李毓芳 (425)

曹操墓的考古學證明 劉慶柱 (432)

唐陵石刻簡論 李毓芳 (435)

中國殯葬史 導論 劉慶柱 (448)

三、考古學國家文化研究

中國考古學 總序 劉慶柱 (473)

外國考古學譯叢 序 劉慶柱 (479)

中國歷代長城發現與研究 序 劉慶柱 (481)

黃河文化:中華民族文化的“根”與“魂”的解讀 劉慶柱 (483)

大運河對中國歷史“功莫大焉” 劉慶柱 (487)

中與中和的考古學闡釋 劉慶柱 (489)

中華民族“國家認同”的考古學解讀 劉慶柱 (494)

中華文明五千年不斷裂特點的考古學闡釋 劉慶柱 (497)

從考古學視角深化中華優秀傳統文化研究 劉慶柱 (517)

考古學文化與中原地區的古代文明形成 劉慶柱 (521)

中原歷史文化演進的考古學觀察 劉慶柱 韓國河 (525)

歷史考古的考古學文化闡釋 劉慶柱 韓國河 (550)

中國古代建筑藝術思想史概說 劉慶柱 (561)

水下考古與古代文化交流之研究 劉慶柱 (591)

“絲綢之路”的考古學解讀 劉慶柱 (596)

四、學術史與其他

中國特色考古學解讀:百年中國考古學史之思考 劉慶柱 (613)

讀《中國古代瓦當研究》 李毓芳 (627)

淺談我國高粱的栽培時代 李毓芳 (630)

昆明池的保護與利用問題 李毓芳 (634)

骨簽的發掘 整理 出版(代后記) 李毓芳 (638)

站起來了,又能繼續在人生的軌道上行走了 李毓芳 (649)

退休后10年的精彩生活——為考古事業繼續努力工作 李毓芳 (654)

附錄一 李毓芳:純粹的考古人 趙煒 (668)

附錄二 劉慶柱、李毓芳著述一覽 (681)

后記 (720)

慶芳華——劉慶柱、李毓芳考古五十年文集 節選

秦都咸陽遺址陶文叢考 劉慶柱 李毓芳 新中國成立以來,隨著秦都咸陽遺址考古工作的開展,尤其是秦都咸陽**、三號宮殿建筑遺址的發掘,發現了大量有陶文戳記的磚瓦和陶器。這些陶文種類繁多,內容豐富,地層關系明確,是一批研究秦代歷史的珍貴資料。本文擬對此作以考釋和探討。 一、秦都咸陽遺址陶文考釋 從秦都咸陽遺址出土的有陶文的磚瓦和陶器來看,戰國秦和秦代制陶業可分為中央官署、市府和民營三方面。 (一)中央官署制陶業的陶文 秦都咸陽遺址陶文戳記反映中央官署掌管制陶業的部門有少府、將作少府和宗正。 1.少府 《漢書 百官公卿表》載:“少府,秦官,掌山海池澤之稅,以給供養,有六丞。屬官有 左戈、居室、甘泉居室、左右司空。”秦都咸陽遺址陶文戳記中反映少府屬官掌管制陶業的有左右司空和左弋。 (1)左右司空 左右司空掌管的制陶業產品上的陶文戳記,就其題字格式可分三式:一式,左右司空官署名;二式,左右司空官署名與姓名連文(有的僅具姓名);三式,左右司空官署名與刑徒名連文(有的僅具刑徒名)。 一式,僅見“左空”一種(圖1,本文所有圖片均在文后)。左空為左司空省文。過去曾在漢長安城遺址發掘出土“右空”陶文戳記的瓦片和“右空”文字瓦當[1]。西漢左右司空省文左、右空蓋承秦制。 二式,計有“左戎”“戎”“左如”“如”“左胡”“胡”“左嘉”“嘉,,“左貝”“貝,,“左李,,“左桼”“左禹”“左巷”“左登’’“左藿”“左林”“左昌”“左家,,“右角”“角,,“右禾,,“禾”“右得”“得”石里“i里‘右齊”‘‘齊”“右貿”“左秋”“右秋”“右貝”右”等陶文戳記(圖2~23、26~41)。 秦始皇陵附近出土的秦陶文“左司嬰瓦”為“左司空嬰”省文。左司空省文為左司(秦都咸陽遺址左司空則省文為左空);陶文“左悄”為“左司肙”(悄、肙通假)省文,左司省文為左,即左司空省文為左,這是秦代陶文的一種通制。據此可以認為“左戎”“右角”等上述陶文應為左右司空省文為左右與姓名連文,“戎”“角”等陶文應為“左戎”“右角”之省文形式。 秦都咸陽遺址還出土有“延”、“癸”、“記”、“厪”、“囷”、“潦”、“莫”、“界”、“勻”、“彭”、“文”、“半”、“謂”(?)、“昊”、“尚”、“念”、“吳”、“古”、“周”、“王”、“田”、“安”、“臧”等一個字的陶文戳記(圖30、42~62、67~68)。據二式中的“戎”“角”等陶文題名格式,這些陶文戳記當為作器者姓名,官署名已省去。中央官署名與姓名連文者,在秦都咸陽遺址的陶文中只見于左右司空,故疑此類陶文可能屬于左右司空管制的陶業產品上的戳記。 三式,計有“左旦”和“臼”字陶文戳記(圖24、25)。臼與舂通假。秦人有罪,男則為城旦,女則為舂,獲罪后被罰作,亦統稱之刑徒。秦代以刑徒修宮殿、造陵墓是大量存在的,《史記 秦始皇本紀》載:“(始皇)穿治麵山 天下徒送詣七十余萬人。”左右司空是負責皇室土木工程建設的部門之一,秦人獲罪淪為城旦、舂,其中一部分“有巧可以為工者”可能被送左右司空罰作[4],他們的產品上留下“左旦”“臼”等陶文戳記。“左旦”當為左司空城旦省文。“臼”為“左舂”省文,“左舂”為左司空春省文,秦始皇陵附近出土有“左舂”和“左司舂瓦”陶文可以佐證。 (2)左(左弋) “左”(“左弋”)掌管的制陶業產品的陶文戳記有“左”(或“左弋”)和“弋”二種(圖69、70)。“弋”為“左弋”省文,“成”與“弋”通假。 漢代有“佐弋”文字瓦當、“宜秋佐弋”封泥、“左弋弩力六百廿”漢簡等文物;《史記 秦始皇本紀》也有“佐弋竭”的記載。上述瓦當、封泥和文獻中的“佐弋”與秦陶文“左代”(或“左弋”)的左字不同。《說文》左部,段注:“左者,今之佐字。”《說文辨字正俗》又載: “古左右作廣又,而相助字作左右,《易》《詩》《爾雅》猶不加人傍,后人別制佐佑字。”由此可見,“左”字加“人”傍,別制“佐”字當起于漢代。但是,漢代佐、左通用,前引居延漢簡即是一例。 關于左弋的職能,《漢書 百官公卿表》載:“秦時少府有佐弋,漢武帝改為攸飛,掌射弋者”;《居廷漢簡》(甲乙編)亦有“左弋弩”記載。秦陶文戳記中“左訂”“左弋”和“弋”的出現,說明左弋在秦代還掌管制陶業。 2.將作少府 屬于將作少府屬官的陶文戳記有“右校”“右徒”(圖71、72)。 (1)右校 《漢書 百官公卿表》載:將作少府“屬官有石庫、東園主章 左右前后中校七令丞”。陶文“右校”為右校令丞省義。 (2)右徒 《續漢書 百官志》載:左校令丞“掌左工徒”,右校令丞“掌右工徒”。陶文“右徒”為“右工徒”省義,此猶“左司空”省文為“左空”。 3.宗正 《漢書 百官公卿表》載:“宗正,周官,秦因之”,陶文“宗”字可能為“宗正”省文(圖73),此猶“大匠”“都司空”省文為“大”“都”。西漢中央官署陶業主要由宗正屬官和都司空令掌管,而在秦都咸陽遺址出土的陶文戳記中,屬于宗正官署者僅見一例。 (二)市府制陶業的陶文 秦郡咸陽遺址出土的陶文中,反映市府掌管的制陶業陶文有“成”(市”、“亭”(“咸陽亭”“咸亭”)。 1.“成”(“咸陽成”) 漢代有“新成右祭酒”印章和“新城令印”封泥,《漢書 地理志》載:年置”,《續志》作新城。由此可見,成與城通假。 屬于“成”的陶文戳記有兩種:一為“咸陽成”與作器者姓名連文,如“咸陽成童”“咸陽成洛”“咸陽成石”“咸陽成申”等;二為“成”字,“成”系“咸陽成”省文(圖74~77)。 2.“咸陽市” 《史記 秦始皇本紀》載:“秦獻公七年,初行為市。”《史記 秦本紀》載:“獻公二年,城櫟陽。”秦漢櫟陽故城遺址出土的有“櫟市”陶文戳記拱形花磚、陶罐和秦始皇陵附近、渭南縣等地出土的有“櫟市”陶文戳記的陶器,均應為“櫟陽市”(省文為“櫟市”)產品。孝公遷都咸陽后,“市”得到進一步發展,據文獻記載,當時咸陽的市并非一處,有咸陽市、直市、奴婢之市、鹽市、鐵市、地市等。但在秦都咸陽遺址出土的陶文戳記中僅見“咸陽市于”一例。“咸陽市”為市名,“于”為人名。 戰國秦和秦代“咸陽市”不僅是工商業集中之處,還是都城的重要露布或行刑之地。 3.“亭”(“咸陽亭”“咸亭”) 秦漢時代的“亭”,可為鄉亭,又可為市亭。秦都咸陽遺址出土的“亭”“咸亭平彙”和“咸陽亭久”陶文戳記當為市亭之意。“亭”“咸亭”為“咸陽亭”省文。過去出土的“咸陽亭久”陶文,“咸陽亭”為亭名,“久”系標記,《睡虎地秦墓竹簡》有“公甲兵各以其官名刻久之”的記載,可資為證。“咸亭平彙”中的“平彙”為人名(圖78)。 秦漢時期,“市”“亭”意義相近。秦代陶文有“市亭”連文者,如湖北云夢睡虎地十四號墓出上的陶甕上有“安陸市亭”的陶文戳記;又《文選》卷二張平子《西京賦》載:“廓開九市,通阛帶阓;旗亭五重,俯察百隧。”薛綜注:“旗亭,市樓也。”可見就此而言,市、亭同義。 (三)民營制陶業的陶文 秦都咸陽**、三號宮殿建筑遺址出土的反映民營制陶業產品的陶文戳記均為四字陶文。可分為以“咸陽”“咸邑“咸原”“咸里”和“咸”字開頭五類。 以“咸陽”開頭的四字陶文有“咸陽枉浹”(圖79)。咸陽為地名多見于《史記》以及戰國時代著作,在戰國秦和秦代出土文物中亦多有關于“咸陽”之名的記載。加之前述戳印陶文的出土物適在秦都咸陽故址,因此我們認為“咸陽”二字當連讀,作地名解,其后連文二字為人名。 以“咸邑”開頭的四字陶文計有:“咸邑如戊”“咸邑如頃”(圖80、81)。《左傳》莊公二十八年載:“凡邑,有宗廟先君之主曰都,無曰邑。”《史記 秦本紀》載:(秦昭襄王)五十四年,王郊見上帝于雍。”可見秦遷都咸陽一個多世紀后,“雍”還有其宗廟,這即當時“先王廟或在西雍,或在咸陽”的情況。故秦都咸陽又有“咸邑”之稱。此猶櫟陽又稱櫟邑,《史記 貨殖列傳》載:“櫟邑北卻戎翟,東通三晉。”“咸邑”之后連文“如頃”“如戊”應為作器者姓名。 以“咸原”開頭的四字陶文計有,“咸原少”(?)、“咸原小嬰”(圖82)。秦都咸陽遺址主要分布在今咸陽市窯店公社北邊的二道原上[17],即《史記 秦始皇本紀》所載之“北阪”。“北阪”就是咸陽原。《雍大記》:“咸陽原在渭水北,九嵕山南”,咸陽稱咸陽原猶后趙咸陽改置石安縣亦稱石安原,此謂因地名而稱原,“咸原”當為咸陽原省文。與“咸原”連文的“少”(?)和“小嬰”當為作器者名。 以“咸里”開頭的四字陶文計有:“咸里芮喜”“咸里卜戎”“咸里高嘉”“咸里禾玉”等(圖83~87)。這是四字陶文中數量和種類*多的一類。我們所以將上述陶文“咸里”連文橫讀,因為“咸里”之稱在西漢時期曾作為專用地名而使用,長安北鄉出土的有“元平元年咸里周子才”陶文的陶豆和陶蓋,“元平元年”為漢昭帝年號,“咸里”為地名,“周子才”為人名(圖103)。這件陶器的陶文說明:“咸里”之稱一直延至西漢中期。甚至東漢人還把“秦里”與咸陽并稱。因此,唐代學者才把“漢京”“秦里”并列。 以“咸里”開頭的四字陶文,目前見到的以秦都咸陽故址西部、今長陵車站一帶出土的為多,如“咸里郿會”“咸里郿宦”“咸里廁射”“咸里郿驕”“咸里挪竭”“咸里郿跬”“咸里郿駔”“咸里郿疆”“咸里郿新”“咸里貝”“咸里挪角”“咸里郿亥”和“咸里郊夫”“咸里部奢”等。郿、鄶與屈、完通假。屈、完為楚姓。《左傳》昭公十九年載:“楚使令子瑕聘于秦,拜夫人。”《通志 氏族略》載:“楚武子瑕,食采于屈,因以為氏。”瑕力屈氏,與秦聯姻,屈氏家族部分成員可能客居咸陽。又《史記 秦始皇本紀》載:“始皇二十六年,徙天下豪富于咸陽十二萬戶。”楚國豪門大姓屈氏徙于咸陽是必然的。我們推測那些屈姓陶文的陶器可能即戰國秦或秦代居住在咸陽的楚人屈氏掌管的制陶作坊產品。 《史記 楚世家》載:“楚太子為質于秦者逃歸。秋,頃襄王卒,太子熊元代立,是為考烈王。”《索隱》:“系本,作完。”楚考烈王完做太子時曾質于秦,當有不少隨員,太子完逃歸楚,留在咸陽的部分隨從可能以完為姓,其中部分人經營制陶業作坊,陶文中“鄶”姓產品大概即出于這些人之中。 以“咸”字開頭的四字陶文讀法不一,有的如前述諸例由右向左橫讀,如“咸決平彙”“咸高陳區”等(圖99、101);有的則由右向左豎讀,如“咸郿小有”“咸挪小穎”等。“咸”應為“咸里”或“咸陽”的省文,其后連文當為人名。 二、秦都咸陽遺址陶文說明的幾個問題 (一)制陶業生產組織 秦都咸陽宮殿建筑需用的磚瓦絕大部分由中央宮署的制陶業生產,從秦都咸陽**、三號宮殿建筑遺址用瓦情況來看,中央官署制陶業生產的磚瓦占宮殿用瓦總數的百分之九十二,其余為市府和民營制陶業所提供。 根據秦都咸陽**、三號宮殿建筑遺址出土有陶文戳記的磚瓦統計,中央官署掌管制陶業的各部門生產磚瓦占中央官署總數比例為:少府占百分之九十以上,這說明戰國秦和秦代宮殿建筑材料的生產主要由中央官署制陶業承擔。 關于中央官署掌管的制陶業中生產者的情況,陶文戳記中也有反映。如前所述,左右司空是中央官署制陶業的主要機構,其產品中的陶文戳記百分之九十六以上是左右司空與姓名連文,或左右司空省文而僅具姓名,這些姓名可能代表了家長或師傅所領導的生產單位。他們世代相襲,師徒相承,家長或師傅既是一“家”之長,又是生產上的管理者、技術上的傳授者。他們與中央官署掌管的制陶業各部門的關系是“處工,就官府”,官府對他們是“物勒工名,以考其誠,工有不當,必行其罪以窮其情”。這些人就是春秋戰國時代的“百工”,他們食祿于官府,但又不同于“皂隸”。 當時左司空還有少量獲罪而降為刑徒的陶

- >

小考拉的故事-套裝共3冊

- >

人文閱讀與收藏·良友文學叢書:一天的工作

- >

苦雨齋序跋文-周作人自編集

- >

朝聞道

- >

詩經-先民的歌唱

- >

推拿

- >

龍榆生:詞曲概論/大家小書

- >

伊索寓言-世界文學名著典藏-全譯本