-

>

東洋鏡:京華舊影

-

>

東洋鏡:嵩山少林寺舊影

-

>

東洋鏡:晚清雜觀

-

>

關中木雕

-

>

國博日歷2024年禮盒版

-

>

中國書法一本通

-

>

中國美術8000年

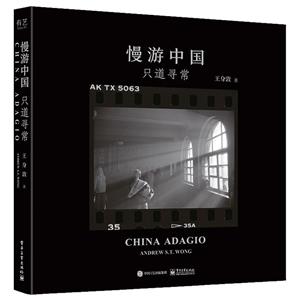

慢游中國(只道尋常)(精) 版權信息

- ISBN:9787121440366

- 條形碼:9787121440366 ; 978-7-121-44036-6

- 裝幀:一般銅版紙

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>>

慢游中國(只道尋常)(精) 本書特色

適讀人群 :攝影師、攝影愛好者。你心里的鏡子需要常常打磨,才能看清這個世界——王身敦 王身敦的作品,是那種愿意把自己隱藏起來只用作品說話的攝影師。專注,低調,安安靜靜地做著一個記錄者和聆聽者。王身敦之前在通訊社做圖片編輯、攝影師、副總編輯,還當了幾次荷賽評委和世界新聞攝影大師班的導師——這些光環給人的想象,是他的作品一定是“極具沖擊力”“視覺盛宴”“火樹銀花”那樣子的,但事實上,他耗費近40年拍攝的個人專題“慢游中國”里的那些黑白銀鹽影像,寧靜、深邃得如同貝加爾湖的水面。 他在一線新聞單位多年,深知攝影如何引人入勝,但自己拍攝的影像和一般人想象間存在著巨大的反差,而這反差中所濃縮和醞釀出來的,正是我要做這本畫冊的理由——久違的,日常的陽光和空氣帶給我們的真實情感;從他人的生活和心靈中我們能夠體會到的一切,所有人的幸福,都與他人有關。 當“日常生活”變為一種渴望 我從他的照片里面讀出了什么呢?一張張各具表情的面孔,一些充滿了故事的場景,一些主人公和土地的聯系,一些貫穿歷史的現象,一些風俗和習慣傳承,一些相互呼應的空間關系中發生的事情。在抽離了色彩的黑白空間中,有空氣,有風,有雨水,有冷暖,有味覺,有觸感,有情緒。這一切是因為,我去感受了他人的生活、情感、關系,主動去感受了照片里的空氣。這一切,也許在以往不算什么,但在全球新冠病毒肆虐的環境中,顯得尤為珍貴。這樣的客觀環境提醒我們,“日常”也許是*珍貴的,也是容易被忽略的。 這本書不需要有那種極強的主題性、符號性、風格性。相反,我要做的正是去掉這些符號,連攝影師和編輯都退居幕后,取而代之的是讓照片本身說話,給讀者創造理解的空間,用生活本身去闡釋生活。 我們平時習慣了“中心思想”,習慣于目的性,習慣于“你的目標是什么”。而這本畫冊的作品,讓你放下雜念,去慢慢地游走,遵從和打開自己的內心,去看,去讀,去感受。去尋找——什么關系和情感,能讓攝影師按下快門。讀者會從照片里、日常生活里頓悟屬于他們的真實。 這是一本“純粹”的攝影畫冊 整個“慢游中國”專題本身是很純粹的藝術品——攝影師整組作品的時間跨度很長,關注點很集中,隨著年齡的增長、閱歷的增加,攝影師本人對于這個題材的理解也在不斷地深化,觀察視角在擴展,但是這些增長的能力,他沒有用來去開辟新的題材,沒有用來去做別的事情,而是全部專注地繼續注入到“慢游中國”這個項目里。這些年來的作品,在內容上、攝影語言的運用上,能夠看到變化,但是保持著形散而神不散的表達方式。在現代社會這個商品經濟的大環境中,攝影師能保持這樣的專注度、行為方式和定力是難能可貴的。所以在這個維度上,這本畫冊是“攝影師的畫冊、讀者的畫冊”,是攝影師用幾十年給讀者帶來的敘事詩,而不是我們在網絡世界、電商世界中已經習以為常的“以用戶為中心,注重讀者體驗”的畫冊,這兩者是有本質區別的。我想,在我們所處這個時代,也許非常缺乏這樣的“犧牲的毅力”和“對于純粹的信心”。這一點也是我作為編輯,想讓廣大讀者了解的一點。 “存粹”的另一個說法,是在技術上及印刷方面。王身敦為了保持視覺的一致性,這么多年來只用一種膠片(柯達Tri-x),一種旁軸相機(徠卡M6),使用的兩個鏡頭是35mm和50mm,來拍攝這個專題——當然膠卷的批號是很難保持一致的了,無法達到一部電影采購一個批號的膠片來保持實用感光度的精度那樣的地步——但是至少銀鹽顆粒的密度感和厚度感,基本是連貫的、自然的。之后通過專業高精度底片掃描將膠片數碼化,所有照片都是王身敦自己來調圖,印刷之前,我們在印刷廠用經過校色的電腦將照片調整成印刷格式——長調黑白模式。然后,我們從六種特種紙中選擇一款表現亮部、暗部、各種反差下,看著都比較舒服的紙張,作為本書的印刷用紙。 排版方面也是如此——照片全部一樣大,位置一致,就如同紙上的美術館展覽。頁碼和圖注不會干擾讀者對圖片的閱讀,圖注都放在書的*后,全書簡潔,保持足夠的留白,這些久違的畫冊語言,也書寫了一份從容,它的全部設計語言都在對你說:“別急,慢慢翻閱吧,慢慢感受它的氣息”。 關于視角的問題 王身敦是堅持不剪裁照片的攝影師。你們看畫冊里的照片還保留著很細的黑邊,這個黑邊,這是35mm膠片的邊緣,也是取景框的邊緣——同時它也是鏡頭后面那顆有思想的頭和眼睛觀察范圍的邊緣——凡是他看到的,就讓你都看到。這是一個攝影師的執念,很久不見了。 而取景器,只是一個“視角”的外化概念,導演維姆·文德斯在《一次》里,將鏡頭的力度一分為二:鏡頭指向前面叫做射擊,鏡頭的后面叫做后坐力,那么對于王身敦來說,是什么讓他框住并按下快門呢? 王身敦在香港出生,之后在倫敦生活,給合眾國際圖片社(這個社在越戰中的報道中大放異彩)和路透社做報道攝影師,80年代來到中國大陸,是以一種外國人的視角在拍攝,但是隨著他之后在北京扎下跟,生活了20多年,期間游歷全國拍照片,拍攝公益項目,他的視角已經和當初產生了巨大差別,我們應該能從書中看出這種融入感。用王身敦的話說:“從1983年到1988年,在這土地上,我是游客;從2009年到2022年,我是居民,我喜歡慢慢地游走在這土地上。”這也是編輯中遇到的非常有趣的問題。 其次是空間關系,能看出他對于空間和透視非常敏感,用畫面中的元素來構建了一個相互產生關系但又保持獨立的視覺世界。我也能夠看出多年的新聞攝影經歷在紀實攝影中對于攝影師的影響和塑造——拍攝題材雖樸實,卻可見深厚功力。 第三個是歷史變化的視角。畢竟時間跨度有將近40年,這里面一點點的改變和人們的狀態的一點一滴的變化,*終匯聚成歷史的洪流。 以上就是我作為策劃編輯的工作全過程,希望對于讀者理解攝影師的作品,有所幫助。王身敦說,“心里的鏡子需要常常打磨,才能看清這個世界。”我希望這本畫冊就是一個磨刀石,正在耐心等待著有心人的到來。

慢游中國(只道尋常)(精) 內容簡介

本書是攝影師王身敦的長期攝影專題的作品集成。多年來,他持續用黑白膠片記錄著普通人的日常生活圖景,像是久違的鄉音和民謠。在攝影的過程中,他用腳步感受這片土地的平緩脈搏。他想看的,始終是百姓的生活,人與人之間的感情。這些作品時間跨度超過40年,都是用黑白膠片來記錄,膠片的型號保持一致,從來沒有改變過,兩臺徠卡相機跟隨攝影師超過30年,鏡頭的選擇也十分克制,只用了35mm和50mm鏡頭,王身敦覺得黑白照片脫離了色彩的影響,可以更好地傳遞情感與信息。

慢游中國(只道尋常)(精) 目錄

引言 劉香成

自序 王身敦

攝影師筆記 王身敦

編輯手記 楊磊

圖片索引

個人簡介

慢游中國(只道尋常)(精) 作者簡介

王身敦,攝影師,曾任職于合眾國際社 (United Press International)、 路透社(Reuters)、蓋蒂圖片社(Getty Images); 亦曾任世界新聞攝影比賽 (World Press Photo Contest)評委,世界新聞攝影比賽大師班 (World Press Photo Joop Swart Masterclass)學員提名委員會成員。

- >

小考拉的故事-套裝共3冊

- >

二體千字文

- >

羅庸西南聯大授課錄

- >

中國人在烏蘇里邊疆區:歷史與人類學概述

- >

詩經-先民的歌唱

- >

大紅狗在馬戲團-大紅狗克里弗-助人

- >

李白與唐代文化

- >

伊索寓言-世界文學名著典藏-全譯本