-

>

妙相梵容

-

>

基立爾蒙文:蒙文

-

>

我的石頭記

-

>

心靈元氣社

-

>

女性生存戰(zhàn)爭

-

>

縣中的孩子 中國縣域教育生態(tài)

-

>

(精)人類的明天(八品)

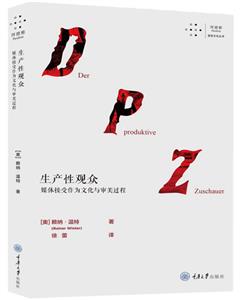

生產(chǎn)性觀眾:媒體接受作為文化與審美過程 版權(quán)信息

- ISBN:9787568931526

- 條形碼:9787568931526 ; 978-7-5689-3152-6

- 裝幀:一般膠版紙

- 冊數(shù):暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>>

生產(chǎn)性觀眾:媒體接受作為文化與審美過程 本書特色

德語區(qū)傳媒社會學(xué)領(lǐng)軍人物代表著作,專注當(dāng)代社會的媒體接受研究;文化的媒體化并非只有負面和消極影響,大眾的媒體“消費”也可以在文化生產(chǎn)中展現(xiàn)創(chuàng)造性;提出“生產(chǎn)性觀眾”的概念,探究他們在日常生活背景下積極的媒體接受行為所具有的文化和審美潛力。

生產(chǎn)性觀眾:媒體接受作為文化與審美過程 內(nèi)容簡介

本書以文化社會學(xué)為導(dǎo)向?qū)τ^眾在日常生活背景下的媒體接受行為展開了研究。作者首先回顧了主流的傳播學(xué)研究,比如媒體效果研究、阿多諾/霍克海默關(guān)于文化工業(yè)的研究、鮑德里亞和詹姆遜關(guān)于后現(xiàn)代文化的研究,然后進一步深入主題,提出了一個新的媒體觀眾的概念一一生產(chǎn)性觀眾。本書旨在表明,媒體接受作為一個文化與審美過程,其作用和重要性在當(dāng)今社會被完全忽視了。我們對觀眾的生產(chǎn)性和創(chuàng)造性的考察,是理解當(dāng)今流行文化非常重要的一步。

生產(chǎn)性觀眾:媒體接受作為文化與審美過程 目錄

前言

導(dǎo)論

1 效果研究和觀眾研究中對觀眾的認知

1.1 效果研究的早期方法

1.2 修正1:加入干涉變量

1.3 修正2:大眾傳播的間接效果

1.4 對效果模型的執(zhí)著

1.5 對效果研究的社會學(xué)批評

2 文化工業(yè)理論中觀眾的構(gòu)成

2.1 導(dǎo)言

2.2 文化工業(yè) VS. 真實藝術(shù)

2.3 文化產(chǎn)品

2.4 大眾文化的經(jīng)驗

2.5 對文化工業(yè)理論的批判

3 讓·鮑德里亞和弗雷德里克·詹姆遜眼中的媒體和媒體消費在后現(xiàn)代文化歷史中的角色

3.1 導(dǎo)言

3.2 在符號帝國中:讓·鮑德里亞的媒體消費理論

3.2.1 消費理論

3.2.1.1 理論背景

3.2.1.2 物、符號和需求

3.2.1.3 消費和區(qū)隔

3.2.1.4 對鮑德里亞消費理論批評的總結(jié)

3.2.2 鮑德里亞的媒體理論和仿真理論

3.2.2.1 關(guān)于仿真的意識形態(tài)

3.2.2.2 符碼的統(tǒng)治

3.2.2.3 超真實現(xiàn)象

3.2.2.4 “大眾”

3.2.2.5 對鮑德里亞媒體理論的總結(jié)性批評

3.3 文化的后現(xiàn)代邏輯:關(guān)于詹姆遜的理論

3.3.1 后現(xiàn)代場景

3.3.3 后現(xiàn)代經(jīng)驗

3.3.4 后現(xiàn)代作為歷史階段

3.3.5 對詹姆遜理論的批評

4 日常生活的后現(xiàn)代審美化

4.1 導(dǎo)言

4.2 新的感受性:蘇珊·桑塔格對后現(xiàn)代文化理論的貢獻

4.2.1 導(dǎo)言

4.2.2 文化一致性

4.2.3 新的經(jīng)驗方式

4.2.4 總結(jié)

4.3 有形性和去特殊性:拉什對后現(xiàn)代主義特征的歸納

4.3.1 話語和圖形

4.3.2 去特殊性作為后現(xiàn)代變遷的典型特征

4.3.3 電影中能指的形式

4.3.4 篇外:現(xiàn)代先鋒派電影

4.4 審美經(jīng)驗和共同體的構(gòu)建

4.4.1 通俗文化的審美

4.4.2 透明的終結(jié)

4.4.3 新的共同體的審美

4.4.4 總結(jié)

5 媒體接受的文化維度

5.1 導(dǎo)言

5.2 文化的概念

5.2.1 對文化的經(jīng)典理解

5.2.2 人類學(xué)的描述性概念

5.2.3 文化的符號概念

5.2.3.1 理論聯(lián)系

5.2.3.2 民族志的文化分析

5.2.3.3 格爾茨式文化分析對媒體社會學(xué)的意義

5.2.3.4 對格爾茨文化分析的批判

5.3 從文本到背景:英國文化研究對媒體研究的發(fā)展

5.3.1 霍爾的編碼/解碼傳播模型

5.3.2 篇外:女性如何接收色情電影?

5.3.3 對霍爾模型的批評

5.3.4 戴維·莫利的研究

5.3.5 明星作為背景的現(xiàn)象

5.3.6 青年文化的社會實踐

5.3.7 媒體傳播的多義性

5.3.8 篇外:“007”電影作為互文現(xiàn)象

5.3.9 邪典電影和經(jīng)典電影

5.3.10 結(jié)語

5.4 媒體接受的日常背景

5.4.1 導(dǎo)言

5.4.2 日常經(jīng)驗的異質(zhì)性

5.4.3 從消費者視角看商品和文化的關(guān)系

5.4.4 媒體接受的生產(chǎn)性

5.4.4.1 日常生活的基礎(chǔ)審美

5.4.4.2 行動的藝術(shù)

5.4.5 媒體接受研究中的民族志應(yīng)用

5.4.6 踏入實踐領(lǐng)域的可能道路:粉絲

6 恐怖電影的接受

6.1 導(dǎo)言:恐怖電影的受歡迎度

6.2 當(dāng)代話語下的粉絲建構(gòu)

6.2.1 粉絲和狂熱者

6.2.2 對粉絲的刻板印象

6.2.3 追星行為的可能原因及后果

6.2.4 粉絲的非正統(tǒng)品味

6.3 《錄影帶謀殺案》

6.4 后現(xiàn)代恐怖電影的特征

6.5 篇外:恐怖電影類型的文化史

6.5.1 《變蠅人》

6.6 恐怖電影粉絲的社會網(wǎng)絡(luò)

6.6.1 導(dǎo)言

6.6.2 接受

6.6.3 電影的獲取

6.6.4 收集電影和其他物品

6.6.5 電影粉絲雜志的生產(chǎn)和接受

6.6.6 談話和八卦

6.6.7 知識的獲取和展現(xiàn)

6.6.8 傳播網(wǎng)絡(luò)和大會

6.6.9 社會圈子的結(jié)構(gòu)

6.6.10 篇外:令人舒適的恐怖如何誕生

6.7 粉絲的類型

6.7.1 導(dǎo)言

6.7.2 新手

6.7.2.1 **次相遇的震撼

6.7.2.2 特定背景下的誤解和迷失

6.7.2.3 代際之間的接受鴻溝

6.7.3 游客

6.7.3.1 體驗饑渴

6.7.3.2 探索性活動

6.7.3.3 表面的接觸

6.7.3.4 尋找超越日常之物

6.7.3.5 闖入新世界

6.7.4 愛好者

6.7.4.1 社會圈子的中心

6.7.4.2 “真正的粉絲”

6.7.4.3 知識

6.7.4.4 收藏和“再解讀”

6.7.4.5 特定背景下的經(jīng)驗

6.7.4.6 電影粉絲雜志對怪物感興趣的意義

6.7.4.7 現(xiàn)實和幻想之間的搖擺

6.7.4.8 私人關(guān)系的意義

6.7.4.9 藝術(shù)愛好者

6.7.4.10 與社會圈子的聯(lián)系

6.7.5 狂熱者

6.7.5.1 “制造者”

6.7.5.2 知識帶來的區(qū)隔

6.7.5.3 自我表現(xiàn)帶來的區(qū)隔

6.7.5.4 收藏帶來的區(qū)隔

6.7.5.5 經(jīng)歷帶來的區(qū)隔

6.7.5.6 身份認同帶來的區(qū)隔

6.7.5.7 電影粉絲之間私人關(guān)系的必要性

6.7.6 愉悅和恐怖的維度——從新手到狂熱者

6.8 恐怖電影社會圈子的文化經(jīng)濟

6.8.1 導(dǎo)言

6.8.2 電影粉絲對民眾文化的感受性

6.8.3 電影粉絲的生產(chǎn)性

6.8.3.1 符號生產(chǎn)性

6.8.3.2 表現(xiàn)生產(chǎn)性

6.8.3.3 文本生產(chǎn)性

6.9 恐怖電影粉絲作為生產(chǎn)性觀眾

7 結(jié)論

7.1 全球化、本土性和鄰里關(guān)系

7.2 總結(jié):媒體接受的生產(chǎn)性

8 后記:當(dāng)前粉絲研究的視角和問題

8.1 導(dǎo)言

8.2 學(xué)院文化和粉絲文化之間的關(guān)系

8.3 粉絲文化的數(shù)字化

8.4 當(dāng)今的文化反抗和賦權(quán)

生產(chǎn)性觀眾:媒體接受作為文化與審美過程 節(jié)選

我們口中的“大眾傳播”是區(qū)分現(xiàn)代社會和以往社會的一個非常重要的特征,自古以來,還從未有任何一個時代充滿了如此多的機構(gòu),專門從事生產(chǎn)和傳播符號形式的活動;也從未有任何一個時代,消費者們可以從如此之多的供給當(dāng)中選取想要的文化商品。這一文化變遷在社會學(xué),尤其是關(guān)于后現(xiàn)代主義的討論中成為中心話題。它是本書的出發(fā)點,以研究當(dāng)代社會的媒體接受為己任。 后現(xiàn)代主義下的文化以圖像為核心,與媒體相關(guān)的實踐,或者說“消費”成為聚焦點。從20世紀初大眾媒體嶄露頭角開始,我們就被不斷提醒文化媒體化所帶來的危險和劇變。直到當(dāng)下,大眾媒體的理論還有著重要意義,它指明了這一過程中存在的社會控制和操縱。媒體效果研究者也特別重視媒體帶來的威脅,因此主要專注于媒體效果的負面影響。 長期以來,尤其在德語區(qū),很少有人關(guān)注媒體“消費”也可能擁有一個具有創(chuàng)造力和生產(chǎn)力的維度,盡管艾柯在1960年代就已經(jīng)以“偏離的解碼”和“符號游擊戰(zhàn)”這樣的概念指明了這一點,但他描述的 “游擊戰(zhàn)”發(fā)生在先進工業(yè)社會中和工業(yè)文化產(chǎn)品打交道的過程中(參見 Eco 1972,1985:146.)。 米歇爾·德·塞托(de Certeau 1980/1990:xl)針對這一經(jīng)常在隱秘情況下開展的活動出版了專題論文,他指出,消費者在日常生活中的活動和計謀會構(gòu)建起一個“反規(guī)訓(xùn)網(wǎng)絡(luò)”,因為主導(dǎo)的社會文化產(chǎn)品的形式和內(nèi)容會被充滿技巧地接受——與之結(jié)合或?qū)⒅釛墶OM者的實踐形成了“行為的藝術(shù)”,從而產(chǎn)生了當(dāng)今的民眾文化,因此不能將它和文化工業(yè)產(chǎn)品一概而論。 由此,我們在本書中提出了對媒體公眾的重新定義,并以實證研究的形式加以說明。“生產(chǎn)性觀眾”的理念有著指導(dǎo)意義,他們將日常生活背景下媒體接受過程中隱藏著的文化和審美潛力很好地展示出來。 首先,我們會列出以媒體效果、文化及經(jīng)驗的媒體化為主題的重要媒體理論和研究方向,對它們進行批判性分析,研究日常媒體實踐為何迄今為止幾乎不為人知。 我們將分析主流的效果研究和觀眾研究(第1章)、阿多諾/霍克海默的文化工業(yè)理論(第2章)、鮑德里亞和詹姆遜的后現(xiàn)代文化理論(第3章)是如何塑造觀眾和媒體受眾的。此外,我們還將討論他們對當(dāng)今媒體傳播的貢獻。尤其是鮑德里亞和詹姆遜的理論對文化媒體化過程和當(dāng)代符號形式的特征有著非常有意思的觀點。 接下來我們將進一步深入研究這個課題,將媒體傳播的經(jīng)驗和日常生活審美化與艾柯和德·塞托這樣的作者聯(lián)系起來,他們發(fā)現(xiàn)了隱藏在符號形式流轉(zhuǎn)和接受過程中的參與可能性和創(chuàng)造可能性(第4章)。關(guān)鍵性的問題在于,帶有后現(xiàn)代特征的審美感受性以及選擇特定媒體文本會不會導(dǎo)致社會圈子的建構(gòu)。媒體接受具有相當(dāng)?shù)膹?fù)雜性,對它展開的研究不能忽略日常生活中媒體的“文化重要性”(韋伯),需將媒體研究猶如文化社會學(xué)一樣開展。不同的文化定義引出了關(guān)于哪一個文化定義對本書*合適的討論(第5章),同時不能忽略文化過程中的想象過程和創(chuàng)造過程。 英國文化研究在盎格魯-撒克遜地區(qū)早就成為主流媒體研究以外的重要力量,而德語地區(qū)才剛剛開始關(guān)注這一流派,它尤其關(guān)注文化、日常生活和媒體三者之間的關(guān)系。過去20年,這些研究者孜孜不倦,開展了各種民族志研究,分析媒體文本如何被不同地解讀、理解以及嵌入日常生活之中。費斯克的著作尤為關(guān)鍵,他將媒體傳播的多義性作為民眾文化研究的核心。文本只有在社會背景之下才能獲得意義,并由此為意義流轉(zhuǎn)做貢獻。 承接以上討論,我們將進一步描述日常背景中的媒體接受。從日常生活的多樣性出發(fā),我們將著力刻畫接受實踐中的生產(chǎn)性和創(chuàng)造性。對德·塞托著作的詳細討論將揭示如何將文化物品為己所用,因此消費也是一個積極生產(chǎn)的行為。對媒體接受開展民族志研究,則是了解并密集描述這些日常實踐的*好方式。 在公眾話語中,媒體消費者往往被認為是消極的且沒有靈魂,有些甚至被認為會危害社會秩序和公共道德,在接下來的研究中我們會以他們?yōu)槔嚎植离娪暗挠^眾和粉絲(第6章)。我們將在特定的社會圈子中進行民族志案例研究,為圈外人描述并分析那些看起來奇特又稀奇的接受實踐。同時這也將證明粉絲們是如何積極且充滿生產(chǎn)力和創(chuàng)造力地對待恐怖電影的。 恐怖電影粉絲只是一個例子,證明媒體接受是一個文化與審美過程,當(dāng)今社會總是錯誤地估量它的意義,尤其是把媒體研究局限在“效果研究”或者“大眾文化理論”之中。文化社會學(xué)認為,對媒體接受的生產(chǎn)性維度進行研究是理解當(dāng)今民眾文化意義和功能的重要步驟。接下來關(guān)于全球化的討論將涉及選擇性鄰里的構(gòu)建。對媒體接受的生產(chǎn)性的總結(jié)再次強調(diào)了各項研究的發(fā)展程度和結(jié)論(第7章)。 在新版的總結(jié)性章節(jié)中,我們對當(dāng)今的粉絲文化研究進行了批判性分析,其重點主要在研究者的角色上,因為研究者自身往往就是“粉絲”;另一個重點是,互聯(lián)網(wǎng)所帶來的粉絲文化的轉(zhuǎn)變和鞏固;還有一個重點則在于,粉絲文化背景下文化賦權(quán)的可能性(第8章)。

生產(chǎn)性觀眾:媒體接受作為文化與審美過程 作者簡介

作者簡介 賴納·溫特(Rainer Winter),任教于奧地利克拉根福大學(xué)媒體與傳播學(xué)院。他是德語區(qū)傳媒社會學(xué)研究領(lǐng)域的領(lǐng)軍人物。2010年,他作為客座教授在首都師范大學(xué)和上海外國語大學(xué)任教。2012年,他又赴澳大利亞查爾斯特大學(xué)任教。他的學(xué)術(shù)成果豐富,出版了多部著作,比如《全球化美國?全球化的文化后果》(Globales Amerika? Die kulturellen Konsequenzen der Globalisierung,2003),《網(wǎng)絡(luò)中的反抗》(Widerstand im Netz,2010)等。 譯者簡介 徐蕾,1983年出生于杭州。2006年畢業(yè)于浙江大學(xué)外國語學(xué)院日耳曼語言文學(xué)專業(yè),同年赴德國柏林工業(yè)大學(xué)深造,并于2009年獲得傳媒學(xué)碩士學(xué)位。畢業(yè)后定居德國,先后在西門子、戴姆勒等企業(yè)工作,卻始終未放棄對本專業(yè)的熱誠。工作之余仍堅持翻譯學(xué)術(shù)文章,關(guān)注傳媒學(xué)和社會學(xué)的發(fā)展動向。

- >

李白與唐代文化

- >

有舍有得是人生

- >

我與地壇

- >

煙與鏡

- >

名家?guī)阕x魯迅:故事新編

- >

我從未如此眷戀人間

- >

上帝之肋:男人的真實旅程

- >

回憶愛瑪儂