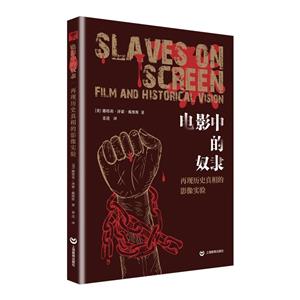

░³Ó] ļŖė░ųąĄ─┼½ļ`:į┘¼F(xi©żn)Üv╩ĘšµŽÓĄ─ė░Ž±īŹ(sh©¬)“×(y©żn)

-

>

¢|č¾ńR:Š®╚A┼fė░

-

>

¢|č¾ńR:ßį╔Į╔┘┴ų╦┬┼fė░

-

>

¢|č¾ńR:═ĒŪÕļsė^(gu©Īn)

-

>

ĻP(gu©Īn)ųą─ŠĄ±

-

>

ć°(gu©«)▓®╚šÜv2024─ĻČY║ą░µ

-

>

ųąć°(gu©«)Ģ°(sh©▒)Ę©ę╗▒Š═©

-

>

ųąć°(gu©«)├└ąg(sh©┤)8000─Ļ

ļŖė░ųąĄ─┼½ļ`:į┘¼F(xi©żn)Üv╩ĘšµŽÓĄ─ė░Ž±īŹ(sh©¬)“×(y©żn) ░µÖÓ(qu©ón)ą┼Žó

- ISBNŻ║9787572013836

- Ślą╬┤aŻ║9787572013836 ; 978-7-5720-1383-6

- čbļŻ║ę╗░Ń─z░µ╝ł

- āį(c©©)öĄ(sh©┤)Ż║Ģ║¤o(w©▓)

- ųž┴┐Ż║Ģ║¤o(w©▓)

- ╦∙ī┘ĘųŅÉ(l©©i)Ż║>

ļŖė░ųąĄ─┼½ļ`:į┘¼F(xi©żn)Üv╩ĘšµŽÓĄ─ė░Ž±īŹ(sh©¬)“×(y©żn) ▒ŠĢ°(sh©▒)╠ž╔½

▀mūx╚╦╚║ Ż║ÅV┤¾ūxš▀Ī░šµīŹ(sh©¬)Ī▒vsĪ░╠ōśŗ(g©░u)Ī▒ ļŖė░╠ß│÷┴╦į§śėĄ─Üv╩Ęå¢(w©©n)Ņ}Ż┐ ą┬╬─╗»╩ĘŲņ╩ų─╚╦■└“·Ø╔├╔·┤„ŠS╦╣└^ĪȱRČĪ·╔wĀ¢ÜwüĒ(l©ói)ĪĘų«║¾ĻP(gu©Īn)ė┌ļŖė░┼cÜv╩ĘĄ─┴”ū„ ĪČ╦╣░═▀_(d©ó)┐╦╦╣ĪĘĪČ╚╝¤²ŻĪĪĘĪČ*║¾Ą─═Ē▓═ĪĘĪČ░ó├ū╦╣╠žĄ┬╠¢(h©żo)ĪĘĪČīÖā║ĪĘŻ¼ļŖė░özųŲ┼cÜv╩Ę╬─▒ŠĄ─ī”(du©¼)šš ĮŌūxļŖė░įÅßīÜv╩ĘĄ─ĘĮ╩Į║═▓▀┬į

ļŖė░ųąĄ─┼½ļ`:į┘¼F(xi©żn)Üv╩ĘšµŽÓĄ─ė░Ž±īŹ(sh©¬)“×(y©żn) ā╚(n©©i)╚▌║å(ji©Żn)Įķ

Ī░ļŖė░ėą║╬Øō┴”, ─▄ęįę╗ĘNėąęŌ┴xĄ─ĪóŠ½┤_Ą─ĘĮ╩ĮüĒ(l©ói)įVšf(shu©Ł)▀^(gu©░)╚źŻ┐Ī▒į┌ĪČļŖė░ųąĄ─┼½ļ`ĪĘę╗Ģ°(sh©▒)ųąŻ¼┤„ŠS╦╣▀M(j©¼n)ąą┴╦ļŖė░║═╩ĘīW(xu©”)Ą─Į╗▓µčąŠ┐ĪŻ╦²šJ(r©©n)×ķŻ¼ļŖė░╩ŪĪ░ę╗éĆ(g©©)ėąār(ji©ż)ųĄŻ¼╔§ų┴ėąįŁäō(chu©żng)ąįĄ─Üv╩ĘČ┤▓ņĄ─ĘĮ╩ĮĪ▒Ż¼Üv╩ĘļŖė░╩ŪųŲŲ¼╚╦Īóč▌åT║═ė^(gu©Īn)▒Ŗ╣▓═¼ģó┼cĄ─ĻP(gu©Īn)ė┌▀^(gu©░)═∙Ą─╝»¾wąįĪ░╦╝ŽļīŹ(sh©¬)“×(y©żn)Ī▒ĪŻĢ°(sh©▒)ųąęį╬Õ▓┐ĻP(gu©Īn)ė┌┼½ļ`Ą─Üv╩ĘļŖė░×ķĄū▒ŠŻ¼╠Įėæ┴╦ļŖė░╚ń║╬ė░Ēæ┴╦¼F(xi©żn)┤·╬„ĘĮ╔ńĢ■(hu©¼)ī”(du©¼)ė┌Üv╩Ę╔ŽĄ─┼½ļ`ųŲ╝░Ųõ¼F(xi©żn)┤·▀z«a(ch©Żn)Ą─┼·┼ą║═Ę┤╦╝ĪŻ

ļŖė░ųąĄ─┼½ļ`:į┘¼F(xi©żn)Üv╩ĘšµŽÓĄ─ė░Ž±īŹ(sh©¬)“×(y©żn) ─┐õø

ą“ čį /1

**š┬ ū„×ķÜv╩Ęöó╩┬Ą─ļŖė░ /5

Ą┌Č■š┬ Ąų┐╣┼cŪ¾╔·Ż║ĪČ╦╣░═▀_(d©ó)┐╦╦╣ĪĘ /24

Ą┌╚²š┬ āx╩Į┼cĘ┤┼čŻ║ĪČ╚╝¤²ŻĪĪĘŻ©ĪČ┐³±R▀_(d©ó)š■ūāĪĘŻ®║═ĪČ*║¾Ą─═Ē▓═ĪĘ /53

Ą┌╦─š┬ äō(chu©żng)é¹Ą─ęŖ(ji©żn)ūCŻ║ĪČ░ó├ū╦╣╠žĄ┬╠¢(h©żo)ĪĘŻ©ĪČė┬š▀¤o(w©▓)æųĪĘĪČöÓµi┼Ł│▒ĪĘŻ®║═ĪČīÖā║ĪĘ /87

Ą┌╬Õš┬ ųv╩÷šµŽÓ /148

▓ÕłD│÷╠Ä /168

ų┬ųx /170

ūg├¹ī”(du©¼)šš▒Ē /173

ūg║¾ėø /182

ļŖė░ųąĄ─┼½ļ`:į┘¼F(xi©żn)Üv╩ĘšµŽÓĄ─ė░Ž±īŹ(sh©¬)“×(y©żn) ╣Ø(ji©”)▀x

**š┬ ū„×ķÜv╩Ęöó╩┬Ą─ļŖė░ ╣½į¬Ū░ŻĘŻ▒─ĻŻ¼┴_±R│Ū═ŌĄ─ę╗éĆ(g©©)ĀI(y©¬ng)ĄžĪŻę╗╬╗éź┤¾Ą─┴_±Rīó▄Ŗ├µŪ░šŠų°▒╗Ę²╠ö?sh©┤)─ĮŪČĘ╩┐╦╣░═▀_(d©ó)┐╦╦╣Ī¬Ī¬Ī¬┬╩ŅI(l©½ng)┼½ļ`Ę┤┐╣┴_±R▄ŖłF(tu©ón)š¹š¹ā╔─ĻĄ─Ų┴xŅI(l©½ng)ąõĪŻĪ░╦╣░═▀_(d©ó)┐╦╦╣Ż¼Š═╩Ū─ŃŻ¼ī”(du©¼)▓╗ī”(du©¼)Ż┐Ī▒╦╣░═▀_(d©ó)┐╦╦╣▓╗šf(shu©Ł)įÆ(hu©ż)ĪŻĪ░╬ę╩Ū±RÄņ(k©┤)╦╣·└ŅÕa─ß·┐╦└Ł╠KĪŻĪ▒īó▄Ŗšf(shu©Ł)Ż¼Ī░╬ęå¢(w©©n)─ŃįÆ(hu©ż)Ż¼─Ń▒žĒÜ╗ž┤ĪŻĪ▒╦╣░═▀_(d©ó)┐╦╦╣╚įę╗čį▓╗░l(f©Ī)ĪŻīó▄Ŗ╔╚┴╦╦¹ę╗ėøČ·╣ŌĪŻ╦╣░═▀_(d©ó)┐╦╦╣═∙īó▄Ŗ─ś╔Ž▀²┴╦ę╗┐┌ĪŻ Ż▒Ż╣╩└╝o(j©¼) ŻĄŻ░ ─Ļ┤·Ż¼░▓Ą─┴ą╦╣╚║ŹuĄ─ę╗éĆ(g©©)ŹuÄZŻ¼ę╗éĆ(g©©)ėóć°(gu©«)╚╦ÜŌ╝▒öĪē─ĄžūóęĢų°ę╗éĆ(g©©)▒╗ĮŌĘ┼Ą─┼½ļ`Ī¬Ī¬į°┼c╦¹ę╗═¼ģó╝ė┼čüyŻ¼¼F(xi©żn)į┌ģs╩Ū ╦¹Ą─ö│╚╦Īó▒╗Ę²Ą─║┌╚╦Ų┴xŅI(l©½ng)ąõĪŻĪ░┬Ā(t©®ng)ų°Ż¼╠¶Ųæ(zh©żn)ĀÄ(zh©źng)Ą─▓╗╩Ū╬ęŻĪĪ▒ėóć°(gu©«)╚╦┼žŽ°Ą└Ż¼Ą╚ų°ī”(du©¼)ĘĮ╗ž┤ĪŻ║┌╚╦ŅI(l©½ng)ąõ“£░┴Ąž┼c╦¹ī”(du©¼)ęĢŻ¼ę╗čį▓╗░l(f©Ī)Ż¼╚╗║¾▀²┴╦░ū╚╦ę╗┐┌ĪŻ Ż▒ŻĘŻ╣ŻĄ ─ĻŻ¼╣┼░═Ą─ę╗éĆ(g©©)Ė╩šßĘNų▓ł@ĪŻį┌▓═ū└╔ŽŻ¼▓«Š¶ūī*╣╠ł╠(zh©¬)Ą─┼½ļ`Šo░żų°ūį╝║Š═ū∙Ż¼╚ń═¼╗∙ČĮ║═╦¹Ą─╩╣═ĮĪŻā╔╚╦ī”(du©¼)ęĢų°Ż¼Š═Ž±å╠═ą─ŪĘ∙ų°├¹«ŗ(hu©ż)ū„└’ę«Ęd─²ęĢų°¬q┤¾Ą──śĪŻĪ░╬ę╩Ūšl(shu©¬)Ż┐Ī▒▓«Š¶┘|(zh©¼) å¢(w©©n)Ą└Ż¼Ī░╬ę╩Ūšl(shu©¬)Ż┐Ī▒┼½ļ`┼Ł─┐Č°ęĢŻ¼ę╗čį▓╗░l(f©Ī)Ż¼╚╗║¾▀²┴╦ų„╚╦ę╗┐┌ĪŻ ė░Ų¼ųąĄ─▀@╚²─╗ųžč▌┴╦┼½ļ`ųŲČ╚┼cĘ┤┐╣┼½ļ`ųŲĄ─┬■ķL(zh©Żng)Üv╩Ęųą╚²éĆ(g©©)ŽļŽ¾Ą─Ų¼Č╬ĪŻī”(du©¼)┤╦╬ęéā«ö(d©Īng)ū÷║╬ŽļŻ┐╬ęéā╩ŪʱØM(m©Żn)▓╗į┌║§Ż¼«ö(d©Īng)─Ū▓╗▀^(gu©░)╩Ūä┌éÉ╦╣·ŖW└¹Ėź░ńč▌┴╦┴_±Rīó▄ŖŻ¼┐┬┐╦·Ą└Ė±└Ł╦╣░ńč▌┴╦╦╣░═▀_(d©ó)┐╦╦╣Ż¼±R²ł·░ū╠mČ╚░ńč▌┴╦ėóć°(gu©«)╚╦Ż┐╬ęéāę▓įSūóęŌĄĮ▀@ą®ł÷(ch©Żng)Š░Ą─ŽÓ╦ŲąįĪ¬Ī¬ų„╚╦īżŪ¾ī”(du©¼)ŲõÖÓ(qu©ón)═■Ą─šJ(r©©n)┐╔Ż¼Ę┤┼čš▀│┴─¼Īó▀²┐┌╦«Ī¬Ī¬║├Ųµ║¾ā╔▓┐ļŖė░╩Ūʱę²ė├┴╦**▓┐Ż┐ę¬ų¬Ą└▀@┐╔╩ŪļŖė░ųŲŲ¼╚╦Ą─æTė├╩ųĘ©┼ČĪŻ╗“š▀Ż¼╬ęéā┐╔ʱ▀M(j©¼n)ę╗▓Į░l(f©Ī)å¢(w©©n)Ż║▀@ą®ł÷(ch©Żng)Š░╩Ūʱ┴”łDį┘¼F(xi©żn)┼½ļ`Üv╩Ęųąø_═╗║═ŪķĖąĄ─ę╗ĘNć└(y©ón)├CĄ─┼¼┴”Ż┐╬ęéā╩Ūʱ┐╔ęįīóųŲŲ¼╚╦Īóč▌åT║═ė^(gu©Īn)▒Ŗ┐┤ū„ĻP(gu©Īn)ė┌▀^(gu©░)═∙Ą─╝»¾wąįĪ░╦╝ŽļīŹ(sh©¬)“×(y©żn)Ī▒Ą─╣▓═¼ģó┼cš▀Ż┐ │§┐┤ų«Ž┬Ż¼▀@ą®å¢(w©©n)Ņ}╦Ų║§║▄ļy╗ž┤ĪŻūxš▀ėą└Ēė╔æčę╔Ż¼╚ń╣¹├ōķ_(k©Īi)╩ĘīW(xu©”)īŻ(zhu©Īn)śI(y©©)╦∙═©ė├Ą─╔ó╬─¾wĄ─▀ģĮńŻ¼Č°Ė─ė├ļŖė░Ą─ęĢŽ±Īó┬Ģę¶║═æ“äĪąį▒Ēč▌Ż¼╬ęéā▀Ć─▄Įo│÷ųęīŹ(sh©¬)ė┌╩Ę┴ŽĄ─Üv╩Ęėø╩÷å߯┐╩┬īŹ(sh©¬)╔ŽŻ¼į┌▀h(yu©Żn)įńė┌╦╣░═▀_(d©ó)┐╦╦╣Ą─╣┼ŽŻ┼DŻ¼Š═ęč╠ß│÷┴╦▀@éĆ(g©©)ĻP(gu©Īn)ė┌Üv╩Ę╔ó╬─┼c╩ĘįŖ(sh©®)Ą─å¢(w©©n)Ņ}ĪŻ╣½į¬Ū░ŻĄ╩└╝o(j©¼)Ż¼ŽŻ┴_ČÓĄ┬║═ą▐╬¶ĄūĄ┬į┌ū½īæ(xi©¦)Üv╩ĘĢr(sh©¬)Š═Å─įŖ(sh©®)ĖĶ▐D(zhu©Żn)ė├┴╦╔ó╬─Ż¼▀@┐╔ęįšf(shu©Ł)╩Ūę╗éĆ(g©©)Ė’├³ĪŻ║╔±Rį┌╔±åóų«Ž┬ę„šb┴╦*ĮKī¦(d©Żo)ų┬╠ž┬Õę┴æ(zh©żn)╩┬Ą─Ė„ĘNĀÄ(zh©źng)ł╠(zh©¬)Ż╗ŽŻ┴_ČÓĄ┬ėąĻP(gu©Īn)ŽŻ▓©æ(zh©żn)ĀÄ(zh©źng)Ą─├Ķ╩÷ģs▓óĘŪüĒ(l©ói)į┤ė┌┼«╔±Ż¼Č°╩Ū╦¹ūį╝║Ī░Å─╠ĮŠ┐Ż©╝┤ŽŻ┼D╬─Ī«Üv ╩ĘĪ»Ą─▒Š┴xŻ®½@Ą├Ī▒Ż╗ą▐╬¶ĄūĄ┬ęÓ╩Ū═©▀^(gu©░)╦¹▒Š╚╦Ą─Ī░╠ĮŠ┐Ī▒Ż¼į┌▒╚▌^║═▒µūR(sh©¬)Ė„ĘNųv╩÷║═ūCō■(j©┤)Ą─╗∙ĄA(ch©│)╔ŽŻ¼īæ(xi©¦)│÷┴╦▓«┴_▒╝─ß╚÷æ(zh©żn)ĀÄ(zh©źng)╩ĘĪŻą▐╬¶ĄūĄ┬ĮŌßīĄ└Ż║Ž±║╔±R▀@śėĄ─įŖ(sh©®)╚╦╩Ū┐╔ęįė├┐õÅł║═╠ōśŗ(g©░u)üĒ(l©ói)╚ĪÉé▓ó╬³ę²┬Ā(t©®ng)▒ŖĄ─Ż¼Ą½╩Ū╦¹▒Š╚╦ģsų╗Ģ°(sh©▒)īæ(xi©¦)╦¹ėHč█╦∙ęŖ(ji©żn)╗“╩Ūėą┐╔┐┐üĒ(l©ói)į┤Ą─╩┬ŪķĪŻ öĄ(sh©┤)╩«─Ļ║¾Ż¼üå└’╩┐ČÓĄ┬ęį┴Ēę╗ĘNĘĮ╩Įģ^(q©▒)ĘųĪ░įŖ(sh©®)Ī▒┼cĪ░Üv╩ĘĪ▒ĪŻ╦¹šJ(r©©n)×ķĒŹ╬─┼c╔ó╬─ų«ķg╬─¾w╔ŽĄ─▓Ņäe▓╗║▄ųžę¬Ż¼ųžę¬Ą─╩Ūā╚(n©©i)╚▌║═─┐ś╦(bi©Īo)Ą─▓ŅäeĪŻĪ░Üv╩ĘīW(xu©”)╝ęĻP(gu©Īn)ą─Ą─╩Ū░l(f©Ī)╔·▀^(gu©░)Ą─╩┬Ż¼įŖ(sh©®)╚╦ĻP(gu©Īn)ą─Ą─╩Ū┐╔─▄Ģ■(hu©¼)░l(f©Ī)╔·Ą─╩┬ĪŁĪŁįŖ(sh©®)╠Ä└ĒĄ─╩ŪŲš▒ķąįšµ└ĒŻ¼Üv╩Ęät╠Ä└Ē╠žČ©Ą─╩┬╝■ĪŻĪ▒ęį╩ĘįŖ(sh©®)║═▒»äĪ×ķ└²Ż¼üå└’╩┐ČÓĄ┬ųĖ│÷Ż¼įŖ(sh©®)╚╦▒žĒÜ▀xō±ę╗ą®╩┬╝■Ż¼šµīŹ(sh©¬)Ą─╗“╠ōśŗ(g©░u)Ą─Ż¼īó╦³éā╦▄įņ│╔ę╗éĆ(g©©)š¹¾wąįĄ─╣╩╩┬Ż╗Üv╩ĘīW(xu©”)╝ęät▒žĒÜĖµįV╚╦éā?c©©)┌ę╗éĆ(g©©)╠žČ©Ģr(sh©¬)Č╬└’░l(f©Ī)╔·┴╦╩▓├┤Ż¼¤o(w©▓)šō▀@ą®╩┬╝■▒╦┤╦ų«ķgĄ─ĻP(gu©Īn)ŽĄ╩ŪʱŪÕ│■ĪŻ ▀@ą®Įø(j©®ng)ĄõĄ─ģ^(q©▒)äeį┌īŹ(sh©¬)█`ųą═∙═∙ūāĄ├─Ż║²▓╗ŪÕĪŻŽ“üĒ(l©ói)ć└(y©ón)ųö(j©½n)?sh©┤)─ą▐╬¶ĄūĄ┬į┌šäĄĮ╦¹╩ĘĢ?sh©▒)ųą╦∙ę²╩÷Ą─ųTČÓčį▐oĢr(sh©¬)ĮŌßīĄ└Ż¼╦¹▓╗┐╔─▄ųūųųŠõĄžėøūĪ╦¹╦∙┬Ā(t©®ng)ĄĮĄ─╗“š▀äe╚╦▐D(zhu©Żn)╩÷ė┌╦¹Ą─ā╚(n©©i)╚▌Ż¼Ī░╦∙ęį╬ęĄ─ĘĮĘ©╩Ū▀@śėĄ─Ż¼ę╗ĘĮ├µ▒M┴┐▒Ż│ųĮėĮ³īŹ(sh©¬)ļH╔Ž╦∙ųvĄ─įÆ(hu©ż)Ą─┤¾ęŌŻ¼═¼Ģr(sh©¬)╩╣č▌šf(shu©Ł)š▀šf(shu©Ł)│÷╬ęšJ(r©©n)×ķ├┐éĆ(g©©)ł÷(ch©Żng)║Ž╦∙ę¬Ū¾╦¹éāšf(shu©Ł)│÷Ą─įÆ(hu©ż)šZ(y©│)üĒ(l©ói)Ī▒ĪŻų▒ĄĮŻ▒ŻČ╩└╝o(j©¼)Ż¼ÜWų▐Ą─Üv╩ĘīW(xu©”)╝ęéā▀ĆČ╝ū±čŁų°▀@éĆ(g©©)æT└²Ż¼į┌Üv╩Ę├Ķ╩÷ųą▓Õ╚ļŠÄįņĄ─ĪóĄ½║Ž║§Ūķ└ĒĄ─įÆ(hu©ż)šZ(y©│)ĪŻ ▀M(j©¼n)ę╗▓Įšf(shu©Ł)Ż¼«ö(d©Īng)ą▐╬¶ĄūĄ┬ę¬į┌ī”(du©¼)╩┬╝■╗źŽÓėąø_═╗Ą─öó╩÷ųąū÷│÷▀xō±Ģr(sh©¬)Ż¼║▄ėą┐╔─▄▓╗Ą├▓╗įVųT╦∙ų^╚╦ŅÉ(l©©i)ąą×ķĄ─Ųš▒ķĪ░┐╔─▄ąįĪ▒Ī¬Ī¬ōQčįų«Ż¼╝┤üå└’╩┐ČÓĄ┬Ęų┼õĮoįŖ(sh©®)╚╦Ą─╚╬äš(w©┤)ĪŻĮ±╠ņĄ─Üv╩ĘīW(xu©”)╝ęéā?n©©i)į╚╗į┌ū÷═¼śėĄ─╩┬ĪŻüå└’╩┐ČÓĄ┬ęį×ķ╩ĘīW(xu©”)╝ęų╗╠ß╣®─│ę╗Ģr(sh©¬)Č╬ā╚(n©©i)╚╬║╬╩┬╝■Ą─╔óüyėøõøŻ¼╦¹╚ń┤╦├Ķ╩÷Üv╩Ęīæ(xi©¦)ū„’@╚╗╩Ū▓╗£╩(zh©│n)┤_Ą─ĪŻ╩ĘīW(xu©”)╝ęéāÅ─üĒ(l©ói)Š═╩Ūį┌▒ŖČÓ╦ž▓─ųą╠¶▀xŠ±ō±Ż¼╣┼Į±Įį╚╗ĪŻÜv╩Ęų°ū„┐╔─▄ø](m©”i)ėąŽŻ┼D▒»äĪ╩ĮĄ─ķ_(k©Īi)╩╝ĪóųąķgĪóĮY(ji©”)╬▓Ż¼Ą½╦³ęįŪ░ėąĪó¼F(xi©żn)į┌▀Ć╩ŪėąŲõ═Ļš¹ĮY(ji©”)śŗ(g©░u)Ą─ĪŻįŖ(sh©®)┼cÜv╩Ęų«ķgūį╣┼Š═ėąĄ─ī”(du©¼)▒╚║═┐ńįĮŅA(y©┤)╩Šų°Üv╩ĘļŖė░┼cÜv╩Ę╔ó╬─ų«ķgĄ─ī”(du©¼)šš║═┐ńįĮĪŻįŖ(sh©®)▓╗āH▒╗┘xėĶ┴╦╠ōśŗ(g©░u)Ą─ūįė╔Ż¼Č°Ūę▀ĆĦĮo╬ęéāę╗╠ū¬Ü(d©▓)╠žĄ─ųv╩÷╝╝Ū╔Ż║įŖ(sh©®)¾wĪóĒŹ┬╔ĪóĖ▀č┼ą▐▐oęį╝░ė├šZ(y©│)╝░ļ[ė„ųą┴Ņ╚╦¾@«ÉĄ─╠°▄SĪŻįŖ(sh©®)Ą─▀@ą®ęÄ(gu©®)ĘČ┼cĘĮĘ©ļm┐╔─▄▓╗└¹ė┌Ųõé„▀_(d©ó)─│ĘNÜv╩Ęą┼ŽóŻ¼Ą½ģs─▄Ė³ėą┴”Ąž▒Ē╩÷ėąĻP(gu©Īn)▀^(gu©░)═∙Ą──│ą®╠žš„ĪŻ└²╚ńŻ¼╚A╠ž·┴_Ą┬─ßė├īW(xu©”)ąg(sh©┤)ąįĄ─╔ńĢ■(hu©¼)╩ĘĘĮĘ©ųv╩÷┴╦╝ė└š▒╚Ąžģ^(q©▒)Ą─┼½ļ`ųŲ║═ä┌äė(d©░ng)╚╦├±Ą─╣╩╩┬ĪŻ═¼śė╩Ū├Ķ╩÷▀@Č╬Üv╩ĘŻ¼Ą┬└’┐╦·╬ųĀ¢┐Ų╠žĄ─ĪČŖW¹£┴_╦╣ĪĘät┘xėĶŲõ▒»Ų▌Č°éź┤¾Ą─įŖ(sh©®)ąįų«┬ĢĪŻ╦¹╣PŽ┬Ą─╬„ĘŪų▐ę„ė╬įŖ(sh©®)╚╦×ķĘŪų▐┼½ļ`Ą─▒╗▓Č½@Č°▒»ę„Ż║Ī░╬ęéāŽ┬ĄĮ┤¼╔ŽŻ¼£S×ķ─Ū║┌ė░Ą─Ņü╔½Ż»┤„ų°õZĶK─_ńéŻ¼▒╗µiį┌─Ū╚ńµ£Ą─║Ż└╦ų«ųąĪŻĪ▒

ļŖė░ųąĄ─┼½ļ`:į┘¼F(xi©żn)Üv╩ĘšµŽÓĄ─ė░Ž±īŹ(sh©¬)“×(y©żn) ū„š▀║å(ji©Żn)Įķ

─╚╦■└“·Ø╔├╔·┤„ŠS╦╣Ż©Natalie Zemon Davis)Ż¼«ö(d©Īng)┤·ų°├¹Üv╩ĘīW(xu©”)╝ęŻ¼ą┬╬─╗»╩ĘĄ─┤·▒Ē╚╦╬’Ż¼īŻ(zhu©Īn)ķL(zh©Żng)×ķÜWų▐Į³┤·įńŲ┌Üv╩Ę蹊┐Ż¼▒╗ūu(y©┤)×ķĪ░«ö(d©Īng)Į±į┌Üv╩Ęīæ(xi©¦)ū„ĘĮ├µzuijuėąäō(chu©żng)įņ┴”Ą─╚╦ų«ę╗Ī▒ĪŻŽ╚║¾į┌▓╝└╩┤¾īW(xu©”)ĪóČÓéÉČÓ┤¾īW(xu©”)Īó╝ėų▌┤¾īW(xu©”)▓«┐╦└¹ĘųąŻĪóŲš┴ų╦╣ŅD┤¾īW(xu©”)Ą╚Ė▀ąŻ╚╬Į╠Ż¼į°╚╬├└ć°(gu©«)Üv╩ĘīW(xu©”)Ģ■(hu©¼)ų„Ž»Ż¼¼F(xi©żn)×ķŲš┴ų╦╣ŅD┤¾īW(xu©”)śsą▌Üv╩ĘīW(xu©”)Į╠╩┌Ż¼═¼Ģr(sh©¬)į┌╝ė─├┤¾ČÓéÉČÓ┤¾īW(xu©”)╝µ╚╬Üv╩ĘīW(xu©”)┼cųą╩└╝o(j©¼)蹊┐Į╠╩┌Īó▒╚▌^╬─īW(xu©”)ųąą─Ė▀╝ē(j©¬)蹊┐åTĪŻų°ėąĪȱRČĪ·╔wĀ¢ÜwüĒ(l©ói)ĪĘĪČÖn░ĖųąĄ─╠ōśŗ(g©░u)ĪĘĪČļŖė░ųąĄ─┼½ļ`ĪĘĄ╚ĪŻį°ę“ŲõĮ▄│÷Ą─╩ĘīW(xu©”)│╔Š═Ż¼śs½@╗¶Ā¢▒żć°(gu©«)ļH╝o(j©¼)─Ņ¬ä(ji©Żng)Ż©2010Ż®ĪózuigaoĄ╚╝ē(j©¬)Ą─╝ė─├┤¾äūš┬Ż©2012Ż®ęį╝░├└ć°(gu©«)ć°(gu©«)╝ę╚╦╬─¬ä(ji©Żng)?w©┤)┬Ż?012Ż®ĪŻ

- >

└“└“║═š┬¶~(y©▓)

- >

ąĪ┐╝└ŁĄ─╣╩╩┬-╠ūčb╣▓3āį(c©©)

- >

ę┴╦„įóčį-╩└Įń╬─īW(xu©”)├¹ų°Ąõ▓ž-╚½ūg▒Š

- >

│»┬äĄ└

- >

╠Ų┤·▀M(j©¼n)╩┐õø

- >

┴_ė╣╬„─Ž┬ō(li©ón)┤¾╩┌šnõø

- >

░═ĮŻŁį┘╦╝õø

- >

įŖ(sh©®)Įø(j©®ng)-Ž╚├±Ą─ĖĶ│¬

ėąŽ§¤¤Ą─æ(zh©żn)ł÷(ch©Żng)Ż║ĻP(gu©Īn)ČÉĪóžøÄ┼┼c┘Q(m©żo)ęū](http://image31.bookschina.com/pro-images/250513gs/487100.jpg?id=81)