-

>

清通鑒(全四冊)(精裝)

-

>

明通鑒(全三冊)(精裝)

-

>

跨太平洋的華人改良與革命 1898-1918

-

>

天有二日(簽名鈐印特裝本)

-

>

歐洲至暗時刻(1878-1923):一戰為何爆發及戰后如何重建

-

>

(精裝)奧托·馮· 俾斯麥與德意志帝國建立

-

>

華文全球史:中國文脈

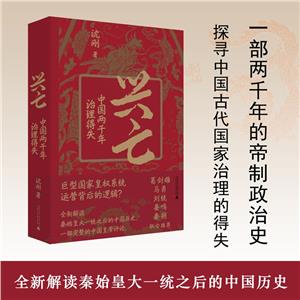

興亡:中國兩千年治理得失 版權信息

- ISBN:9787559849946

- 條形碼:9787559849946 ; 978-7-5598-4994-6

- 裝幀:一般膠版紙

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>>

興亡:中國兩千年治理得失 本書特色

《興亡:中國兩千年治理得失》行文流暢質樸,沒有夸大的議論,更沒有無所依憑的隨意闡發。論出有據,緊扣史實。不僅能清晰地交待歷史事件的前因后果,繪聲繪色地勾勒歷史人物“肖像”,而且不會令人讀起來感到沉悶無聊,不時有一些如朱玉一樣的小觀點、小視角給人驚喜!書中的關懷與野心是龐大的,它著眼于國家盛衰,心系民生大事。 閱讀這本書,就如同置身于與古代王侯將相相同的處境中,體會到個人與時代命運的環繞糾葛,這里邊既有受制于大環境的無奈,又有突圍而出的雄才偉略。中國以皇帝為中心的運營系統消失已經一百多年了,但治理變遷中的得失成敗仍需我們去審視和理解,進而獲得鑒識,運用于當下。是什么導致王朝循環的迷局?皇座之上如何破局?相信每個人在閱讀這本書后都會有所思考,給出自己的答案。

興亡:中國兩千年治理得失 內容簡介

在中國古代國家治理體系的發展和變遷中,儒家思想為什么會成為核心價值觀?哪八位帝王發揮了決定性的用?哪些制度左右著社會資源的控制和動員?…… 本書是一本視角新穎的中國古代政治史,全新揭示了秦統一后帝制國家皇權系統的運營邏輯,并力圖從中找尋變遷規律,揭示王朝循環的原因,總結歷史得失。作者將數十位帝王的故事與大歷史視野相結合,既是一部中國歷代皇帝評說總集,又梳理了兩千年中國政治歷史,便于讀者快速理解帝制中國兩千年興亡得失的機理。

興亡:中國兩千年治理得失 目錄

緒 章 帝制時期的運營和治理

**章 創制:秦漢**帝國

**節 秦始皇:開創還是毀滅

第二節 摸著石頭過河的漢高祖

第三節 忍者漢文帝

第四節 漢武大帝的矛盾人生

第五節 漢宣帝:霸道王道兩手抓

第六節 新帝王莽的理想國

第七節 漢光武帝:儒生皇帝的政治實踐

第八節 桓靈末世

第二章 重構:魏晉南北朝大分裂階段

**節 曹操、魏文帝的三國時代

第二節 晉武帝:統一還是崩潰

第三節 晉元帝:東晉政權的士族專政

第四節 前秦天王苻堅:大一統的失敗嘗試

第五節 職業軍人宋武帝

第六節 北魏孝文帝的全面漢化

第七節 梁武帝崇佛和西魏宇文泰改革

第三章 調整:隋唐第二帝國

**節 文帝、煬帝:二世隋朝

第二節 天可汗唐太宗

第三節 女皇武則天的逆襲之路

第四節 成敗唐玄宗

第五節 唐憲宗:承前啟后的中興

第六節 武宗和宣宗:帝國的落日

第四章 完善:五代遼宋金對立階段

**節 遼太祖太宗:契丹版的一國兩元體制

第二節 宋太祖:*后的篡位者

第三節 宋仁宗:盛治和改革

第四節 宋高宗的南渡歲月

第五節 金世宗與宋理宗:文治的迷思

第五章 固化:元明清第三帝國

**節 元世祖:因俗而治,蒙漢相雜

第二節 明太祖的恐怖政治

第三節 明成祖和他的兒孫

第四節 明世宗:革新與停滯

第五節 深居宮中的明神宗和崛起的努爾哈赤

第六節 明思宗殉國與皇太極、多爾袞建國

第七節 *后的康熙大帝

第八節 乾隆帝的盛世自戀

第九節 道咸大碰撞

第十節 慈禧太后,帝制的終局

結論

治理體系中的*高統治者

后記

我的跨界歷史寫作

參考文獻

興亡:中國兩千年治理得失 節選

曹操、魏文帝的三國時代 魏文帝曹丕是帝制時期**位通過禪讓革命,成功實現運營系統品牌轉換的皇帝。曹丕追尊父親曹操為太祖武皇帝,曹操是死后被兒子封為皇帝的**人。曹魏政權建立,脫胎于東漢末運營系統的潰敗。從黨錮之禍到董卓進京,忠于儒家價值、漢政權和皇帝本人的三合一信仰系統崩潰,各地呈現碎片化割據。曹操以法家的嚴刑峻法,力圖振作統治者的權威,把唯才是舉、“明達法理”作為進入組織體制的依據。這些是對東漢后期政治松弛、用人注重門第的虛譽風氣的糾正。然而,曹操雖然掃平群雄,恢復了北方地區的秩序,卻無法凝聚新的價值共識,從而重建具有全新品牌的皇權運營系統。曹丕正式立國稱帝后,復太學、修孔廟和興儒學,倡導儒家教化,以此為統治的核心價值。他確立的九品中正制選官制度,既是將用人權收歸中央政權,也是對服膺儒教的士族地位的認可。 曹丕贊同漢文帝劉恒與民休息、以德化民的執政理念,從總結漢政權運營得失的政治正確出發,嚴格防范宗室、外戚和宦官等勢力對于皇權的威脅,但是,始終未能迅速重塑天下士人共同忠誠的信仰。曹魏政權不僅無力統一南方蜀漢、東吳控制的區域,而且僅過二十余年,即發生*高統治者的繼承危機。輔政大臣司馬懿乘機發動了奪權政變。 曹操的困局 曹操的父親曹嵩,為宦官曹騰之養子。閹人養子之后是曹操入仕后難以抹去的污名。曹操早年任洛陽北部尉時,棒殺違反宵禁令的宦官蹇碩之叔父,策劃暗殺中常侍張讓,上書為陳蕃、竇武等人鳴冤,都意在和宦官勢力劃清界限。可惜無論是上述行為,還是任濟南相時勵精圖治,或是朝廷征召他當東郡太守、模仿名士掛冠求去的作派,都仍然得不到士族黨人內心的認同。 袁紹、公孫瓚和劉表等士族、名士割據一方,不敢再受命另啟新的運營系統,也不愿繼續忠于被挾持的東漢獻帝政權,實際上是對天下危局束手無解。曹操迎獻帝至許昌,以東漢政權正統的名義平定各地,先后擊敗袁術、呂布、張楊、眭固和張繡等勢力,在官渡之戰中,一舉擊敗袁紹軍政集團,北征烏桓、南伐荊襄、西討涼州,雖在赤壁大戰中,敗于孫權和劉備的聯軍,但是,基本重建了北方中國的治理秩序。 在統一戰爭的政治實踐中,曹操為了處理組織體制內人力資源不足的狀況,三次下達求才令。以為有德者未必有才,而有才者,或負不仁不孝、貪詐的污名。曹操所標明的唯才是舉政策,并不是以道德作為標準的,以名節、德行為核心的儒教征辟選官制度一定程度上被廢除。陳寅恪先生甚至判斷,曹魏是得到部分豪族士大夫支持的法家寒族政權。曹操任兗州刺史時,誅殺名士邊讓,曾引起陳宮、張邈等當地士大夫起兵反抗,曹操誅殺孔子二十世孫名士孔融,更激發天下士人對他可能篡漢的警惕和批判。曹操的這些行為,或許是源于他非士族出身心理自卑的報復,或許是他從中央集權的統治策略出發,強悍打擊日益興盛的世家豪族勢力。《三國志·魏書·武帝紀》記載,曹操“攬申、商之法術,該韓、白之奇策”,奉行重刑明典的法家治理策略,即漢宣帝言漢家制度“以霸王道雜之”(《漢書·元帝紀》)中的霸道方法論。 東漢政權晚期連年戰亂,土地大量荒蕪、人口銳減。曹操同樣以法家的農戰思維,解決國家物力、財力資源嚴重缺乏的困境。即政府大規模推行屯田制度,直接把農業勞動者組織起來, 置于獨立的郡縣系統外的屯田官員管理之下。屯田包括民屯和軍屯兩種,屯田客、屯田士兵相當于國家的佃客,屯田地區遍及政權所控制各地。國家每年所獲的糧食,源源不斷地從那里提供給前線作戰的軍隊。 公元200年、214年,曹操兩次和漢獻帝身邊近臣親屬發生沖突。參與倒曹行動的車騎將軍董承等多位大臣,除劉備事先出走外,均被族滅。懷孕的獻帝妃董貴人、伏皇后和她所生兩位王子,以及伏后之父伏完等宗族數百人,全遭殺害。 曹操長期擔任東漢政權的丞相,兼領冀州牧。公元216年,曹操被封為魏公,以鄴為都,公然立宗廟而祭社稷。公元219年,曹操進爵魏王,出入服飾禮儀與天子無異,不僅成為事實上的*高統治者,還相當于自建了和東漢政權并行的運營系統。曹操被封魏公時,遠在成都的劉備、許靖和馬超等人上書獻帝,痛罵曹操“竊執天衡”“剝亂天下”(《三國志·蜀書·先主傳》),但他并不以為意。曹操稱魏王后,孫權上表勸他稱帝,曹操卻哈哈大笑:“是兒欲踞吾著爐上邪。”(《三國志·魏書·武帝紀》)他無法再做忠貞的漢臣,但他也相當清楚,天下士人不可能支持他打著興漢的旗幟代漢。曹操*信任的首席謀士荀彧,因此憂憤而死。這不僅是曹操個人的困局,而是當時整個時代,價值觀和方法論嚴重背離后形成的死結。

興亡:中國兩千年治理得失 作者簡介

沈剛,作家。畢業于復旦大學新聞系編輯專業,中歐國際工商學院高級管理人員工商管理碩士(EMBA)。歷任上海《萌芽》雜志社編輯、上海《解放日報》編輯。后創立唐神傳播任董事長至今。小說《別了,十八歲》 獲“萌芽”文學獎,出版小說集《別了,十八歲》。

- >

【精裝繪本】畫給孩子的中國神話

- >

自卑與超越

- >

龍榆生:詞曲概論/大家小書

- >

伊索寓言-世界文學名著典藏-全譯本

- >

人文閱讀與收藏·良友文學叢書:一天的工作

- >

莉莉和章魚

- >

名家帶你讀魯迅:故事新編

- >

我從未如此眷戀人間