-

>

百年孤獨(2025版)

-

>

易中天“品讀中國”系列(珍藏版全四冊)

-

>

心歸何處

-

>

(精裝)羅馬三巨頭

-

>

野菊花

-

>

梁啟超家書

-

>

我的父親母親:民國大家筆下的父母

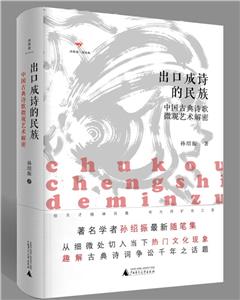

詩想者·讀經典·出口成詩的民族:中國古典詩歌微觀藝術解密 版權信息

- ISBN:9787559846532

- 條形碼:9787559846532 ; 978-7-5598-4653-2

- 裝幀:一般輕型紙

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>

詩想者·讀經典·出口成詩的民族:中國古典詩歌微觀藝術解密 本書特色

本書內容涉及古典詩詞的解讀以及詩話詞話考辨分析。作者對經典詩詞的解讀,融通古今,考究作品創作的歷史場景,分析詩人性情及創作意圖,進而闡釋古典詩詞的豐富的歷史文化意象,并對詩詞創作手法加以評點。書稿行文雅馴,說理透徹,對引導讀者閱讀與欣賞古典詩歌有重要的價值。 1.作者是國內認可的與謝冕齊名的兩位當代詩歌評論家之一,數十年來,立足本土,鷹視前沿,及時追蹤國內外諸學派,“入乎其里,出乎其外”,始終對學院派堅持一種揚棄的姿態。這本隨筆顯現出作者在批評上的用心和執著。對寫作者和文學批評家都有啟示。 2.作者長年來致力構建中國式的文學理論,力圖將文學創作論和文學文本解讀學結合,這本詩學隨筆可視作是其理念的散文式表述,更為輕松可讀,也更可理解作者詩學思想。 3.本書內容豐富,其中所論述的詩學問題或詩學現象,均是近年來的熱門話題,或者是詩歌領域的經典話題,讀之,可對中國詩歌中的典型問題有一定了解。

詩想者·讀經典·出口成詩的民族:中國古典詩歌微觀藝術解密 內容簡介

本書為我國著名詩歌評論家孫紹振的新隨筆集。內容整體上分為兩大部分:古典詩詞的現代解讀及其方法;詩話詞話爭訟札記。其中涉及的詩人有李白、杜甫、白居易、蘇軾等,分析的作品亦系大家耳熟能詳的名篇佳作。全書行文雅馴,說理透徹,對經典詩詞的解讀,融通古今,考究作品創作的歷史場景,分析詩人性情及創作意圖,進而闡釋古典詩詞的豐富的歷史文化意象,并對詩詞創作手法加以評點。透過作者的觸筆,讀者能夠走進古典詩歌,走進詩人創作的歷史情境,進而理解詩人的創作意圖與中國古典詩歌的意象、作法及內涵。

詩想者·讀經典·出口成詩的民族:中國古典詩歌微觀藝術解密 目錄

詩想者·讀經典·出口成詩的民族:中國古典詩歌微觀藝術解密 節選

詩文之辨——酒飯妙喻 詩與文的區別,或者說分工,這在中國文學理論史上,相當受重視,在古典詩話詞話長期眾訴紛紜。在西方文論史上, 卻沒有這樣受到關注。在古希臘、羅馬的修辭學經典中,這個問題似乎很少論及。這跟他們沒有我們這樣的散文觀念有關。他們的散文,在古希臘羅馬時期是演講和對話,后來則是隨筆,大體都是主智的,和我們今天的心目中審美抒情散文不盡相同。在英語國家的百科全書中,有詩的條目,卻沒有單獨的散文(prose)條目,只有和prose有關的文體,例如:alliterative prose(押頭韻的散文)、prose poem(散文詩 )、nonfictional prose(非小說類/非虛構寫實散文)、heroic prose(史詩散文)、polyphonic prose(自由韻律散文)。在他們心目中,散文并不是一個特殊的文體,而是一種表達的手段,許多文體都可以用。亞里士多德的《詩學》,關注的不是詩與散文的關系,而是詩與哲學、歷史的關系 :歷史是個別的事,而詩是普遍的、概括的,從這一點來說,詩和哲學更接近。他們的思路,和我們的不同之處,還在方法上,他們是三分法。而我們則是詩與散文的二分法。 我們早期的觀念 :詩言志,文載道。是把詩與散文對舉的。我們的二分法,一直延續到清代,甚至當代。雖然形式上二分,但是內容上,許多論者都強調其統一。司馬光在《趙朝議文稿序》中,把《詩大序》的“在心為志,發言為詩”稍稍改動了一下,變成“在心為志,發口為言。言之美者為文,文之美者為詩”。元好問則說 :“詩與文,特言語之別稱耳。有所記述之謂文,吟詠情性之謂詩,其為言語則一也。(《元好問詩話·輯錄》)都是把詩與文對舉,承認詩與文有區別,但強調詩與文主要方面是統一的。司馬光說的是,二者均美,只是程度不同,元好問說的是,表現方法有異,一為記事,一為吟詠而已。宋濂則更是直率 :“詩文本出于一原,詩則領在樂官,故必定之以五聲,若其辭則未始有異也。如《易》《書》之協韻者,非文之詩乎?《詩》之《周頌》,多無韻者,非詩之文乎?何嘗歧而二之!”(《宋濂 詩話》)這種掩蓋矛盾的說法頗為牽強,擋不住詩與文的差異成為詩詞理論家的長期爭論不休的課題。不管怎么說,誰也不能否認二者的區別,至少是程度上的不同。《徐一夔詩話》說 :“夫語言精者為文,詩之于文,又其精者也。”把二者的區別定位在“精”的程度上,立論亦甚為軟弱。 詩與散文的區別不是量的,而是質的。這是明擺著的事實,可許多詩話和詞話家寧愿模棱兩可。當然這也許和詩話詞話的體制偏小,很難以理論形態正面展開有關,結合具體作家作品的評判要方便得多。黃庭堅說 :“詩文各有體,韓以文為詩,杜以詩為文,故不工爾。”(轉引自宋陳師道《后山詩話》)在理論上,正面把詩文根本的差異提出來,是需要時間和勇氣的。說得*為堅決的是明代的江盈科 :“詩有詩體,文有文體,兩不相入。”“宋人無詩,非無詩也,蓋彼不以詩為詩,而以議論為詩,故為非詩。”“以文為詩,非詩也。”(《雪濤小書·詩評》) 承認了區別是容易的,但闡明區別則是艱難的。詩與文的區別一直在爭論不休,甚至到二十一世紀,仍然是一個嚴峻的課題。古人在這方面不乏某些天才的直覺,然而,即使把起碼的直覺加以表達,也是要有一點才力的。明莊元臣值得稱道之處,就是把他的直覺表述得很清晰 :“詩主自適,文主喻人。詩言憂愁媮侈,以舒己拂郁之懷 ;文言是非得失,以覺人迷惑之志。”(《莊元臣詩話》)實際上,就是說詩是抒情的(不過偏重于憂郁),文是“言是非得失”的,也就是說理的。這種把說理和抒情區分開來,至少在明代以前,應該是有相當的根據。但是把話說絕了,因而還不夠深刻,不夠嚴密。清鄒只謨在《與陸藎思》中則有所補正 :“作詩之法,情勝于理 ;作文之法,理勝于情。乃詩未嘗不本理以緯夫情,文未嘗不因情以宣乎理,情理并至,此蓋詩與文所不能外也。”應該說,“情理并至”至少在方法論上帶著哲學性的突破,不管是在詩中還是文中,情與理并不是絕對分裂的,而是互相依存,如經緯之交織,詩情中往往有理,文理中也不乏情致。情理互滲,互為底蘊。只是在文中,理為主導,在詩中,情為主導。這樣說,比較全面,比較深刻,在情理對立面中,只因主導性的不同,產生了不同的性質,這樣的精致的哲學思辨方法,竟然出之于這個不太知名的鄒只謨,是有點令人驚異的。當然,他也還有局限,畢竟,還僅僅是推理,還缺乏文本的實感。真正有理論意義上的突破的,則是吳喬。他在《圍爐詩話》中這樣寫 : 問曰 :“詩文之界如何?”答曰 :“意豈有二?意同而所以用之者不同,是以詩文體制有異耳。文之詞達,詩之詞 婉。書以道政事,故宜詞達 ;詩以道性情,故宜詞婉。意喻之米,飯與酒所同出。文喻之炊而為飯,詩喻之釀而為酒。文之措詞必副乎意,猶飯之不變米形,啖之則飽也。詩之措詞不必副乎意,猶酒之變盡米形,飲之則醉也。文為人事之實用,詔敕、書疏、案牘、記載、辨解,皆實用也。實用則安可措詞不達,如飯之實用以養生盡年,不可矯揉而為糟也。詩為人事之虛用,永言、播樂,皆虛用也。……詩若直陳,《凱風》《小弁》大詬父母矣。” 這可以說,真正深入文體的核心了。鄒只謨探索詩與文的區別,還拘于內涵(情與理),吳喬則把內涵與形式結合起來考慮。雖然在一開頭,他認定詩文“意豈有二?”但是,他并沒有把二者的內涵完全混同,接下來,他馬上聲明文的內涵是“道政事”,而詩歌的內涵則是“道性情”。形式上則是一個說理,一個抒情。他的可貴在于,指出由于內涵的不同,導致了形式上巨大的差異 :“文喻之炊而為飯,詩喻之釀而為酒。文之措詞必副乎意,猶飯之不變米形,啖之則飽也。詩之措詞不必副乎意,猶酒之變盡米形,飲之則醉也。”把詩與文的關系比喻為米(原料)、飯和酒的關系。散文由于是說理的,如米煮成飯,不改變原生的材料(米)的形狀,而詩是抒情的,感情使原生材料(米)“變盡米形”成了酒。在《答萬季野詩問》中,他說得更徹底,不但是形態變了,而且性質也變了(“酒形質盡變”)。這個說法,對千年的詩文之辨是一大突破。 生活感受,在感情的沖擊下,發生種種變幻是相當普遍的規律,所謂情人眼里出西施,抒情的詩歌形象正是從這變異的規律出發,進入了想象的假定的境界 :“一日不見,如三秋兮”“誰謂荼苦,其甘如薺”“露從今夜白,月是故鄉明”“回眸一笑百媚生,六宮粉黛無顏色”,就是以感知強化結果提示著情感的強烈的原因。創作實踐走在理論前面,理論落伍的規律使得我國古典詩論往往拘泥于《詩大序》的“在心為志,發言為詩。情動于中而形于言”的陳說,好像情感直接等于語言,有感情的語言就一定是詩,情感和語言,語言和詩之間沒有任何矛盾似的。其實,從情感到語言之間橫著一條相當復雜的迷途。語言符號,并不直接指稱事物,而是喚醒有關事物的感知經驗。而情感的沖擊感知發生變異,語言符號的有限性以及詩歌傳統的遮蔽性,都可能使得情志為現成的權威的、流行語言所遮蔽。心中所有往往筆下所無。言不稱意,筆不稱言,手中之竹背叛胸中之竹,是普遍規律,正是因為這樣,詩歌創作才需要才華。司空圖似乎意識到了“離形得似”的現象,但只是天才猜測,限于簡單論斷未有必要的闡釋。 吳喬明確地把詩歌形象的變異作為一種普遍規律提上理論前沿,不僅是鑒賞論的,而且是創作論的前沿,在中國詩歌史上可謂空前。它突破了中國古典文論中形與神對立統一的思路,提出了形與形、形與質對立統一的范疇,這就把詩歌形象的假定性觸動了。很可惜,這個觀點在他的《圍爐詩話》中并沒有得到更系統的論證。但是,在當時就受到了重視,《四庫全書總目》十分重視,紀昀在《紀文達公評本蘇文忠公詩集》、延君壽在《老生常談》,都曾加以發揮。當然,這些發揮今天看來還嫌不足。主要是大都抓住了變形變質之說,卻忽略了在變形變質的基礎上,還有詩文價值上的分化。吳喬強調讀文如吃飯,可以果腹,因為“文為人事之實用”,也就是“實用”價值 ;而讀詩如飲酒,則可醉人,而不能解決饑寒之困,旨在享受精神的解放,因為“詩為人事之虛用”,吳喬的理論意義不僅在變形變質,而且在功利價值上的“實用”和“虛用”。這在中國文藝理論史上,應該是超前的,他意識到詩的審美價值是不實用的,還為之命名曰“虛 用”,這和康德在《判斷力批判》中所言審美的“非實用”異曲同工。當然,吳喬沒有康德那樣的思辨能力,也沒有西方建構宏大體系的演繹能力,他的見解只是吉光片羽,這不僅僅是吳喬的局限,而且是詩話詞話體裁的局限,也是我國傳統民族文化的局限。但是,這并不妨礙他的理論具有超前的性質。 吳喬之所以能揭示出詩與文之間的重大矛盾來,一方面是他的才華,另一方面也不能不看到他心目中的散文,主要是他所說的“詔敕、書疏、案牘、記載、辨解”等,其實用性質是很明顯的。按姚鼐《古文辭類纂》,它是相對于詞賦類的,形式很豐富 :論辯類、序跋類、奏議類、書說類、贈序類、詔令類、傳狀類、碑志類、雜記類、箴銘類。基本上是實用類的文體。在這樣的背景上觀察詩詞,進行邏輯劃分有顯而易見的方便,審美與實用的差異可以說是昭然若揭。從這一點來說,和西方有些相似,西方也沒有我們今天這種抒情審美散文的獨立文體,他們的散文大體是以議論為主展示智慧的隨筆(essay)。從這個意義說,吳喬的發現仍屬難能可貴。以理性思維見長的西方直到差不多一個世紀以后,才有雪萊的總結,“詩使它觸及的一切變形”。在這方面英國浪漫主義詩歌理論家赫士列特說得相當勇敢,他在《泛論詩歌》中說 :“想象是這樣一種機能,它不按事物的本相表現事物,而是按照其他的思想情緒把事物揉成無窮的不同形態和力量的綜合來表現它們。這種語言不因為與事實有出入,而不忠于自然 ;如果它能傳達出事物在激情的影響下在心靈中產生的印象,它是更為忠實和自然的語言了。比如,在激動或恐怖的心境中,感官察覺了事物——想象就會歪曲或夸大這些事物,使之成為*能助長恐怖的形狀,‘我們的眼睛’被其他的官能‘所愚弄’。這是想象的普遍規律……”其實這個觀念并非赫氏的原創,很明顯感官想象歪曲事物,來自莎士比亞《仲夏夜之夢》第五幕**場中希波呂忒與忒修斯的臺詞 :“忒修斯,這些戀人們所說的事真是稀奇。”“情人們和瘋子們都有發熱的頭腦和有聲有色的幻想,瘋子、情人和詩人,都是幻想的產兒 :瘋子眼中所見的鬼,比地獄里的還多 ;情人,同樣是那么瘋狂,能從埃及人的黑臉上看見海倫 ;詩人的眼睛在神奇狂放的一轉中,便能從天上看到地下,從地下看到天上。想象會把虛無的東西用一種形式呈現出來,詩人的妙筆再使它們具有如實的形象,虛無縹緲也會有了住處和名字。強烈的想象往往具有這種本領,只要一領略到一些快樂,就會相信那種快樂的背后有一個賜予的人 ;夜間一轉到恐懼的念頭,一株灌木一下子便會變成一頭狗熊。”到了西歐浪漫主義詩歌衰亡之后,馬拉美提出了“詩是舞蹈,散文是散步”的說法,與吳喬的詩酒文飯之說,有異曲同工之妙。 可惜的是,吳喬的這個天才的直覺,在后來的詩詞賞析中沒有得到充分的運用。如果把他的理論貫徹到底,認真地以作品來檢驗的話,對權威的經典詩論可能有所顛覆。詩人就算如《詩大序》所說的那樣心里有了志,口中就是有了相應的言,然而口中之言,是不足的,因而還不是詩,即使長言之,也還不是轉化的充分條件,至于手之舞之,足之蹈之,對于作詩來說,不管如何手舞足蹈,也是白費勁,如果不加變形變質,肯定不是詩。從語言到詩歌,不那么簡單,也不像西方當代文論所說的那樣,僅僅是一種語言的“書寫”。這種說法,不如二十世紀早期俄國形式主義者說的“陌生化”到位。當然俄國形式主義者并未意識到詩的變形變質不但是感知的變異,而且也屬于語義的變異(與日常、學理語言、散文語言拉開語義的“錯位”距離),語義不但受到語境的制約,而且還從詩歌形式規范的預期中獲得自由,因而它不但是詩歌風格的創造,而且是人格從實用向審美高度的升華。正是在這升華的過程中突破,主要的是,突破原生狀態的實用性的人,讓人格和詩格同步向審美境界升華。

詩想者·讀經典·出口成詩的民族:中國古典詩歌微觀藝術解密 作者簡介

孫紹振,著名詩歌評論家。曾任中國文藝理論學會副會長,現為福建師范大學文學院教授,博士生導師。主要著作有《文學創作論》《文學的堅守與理論的突圍》等二十余部,散文集《愧對書齋》《靈魂的喜劇》 等。2006年出版《孫紹振文集》八卷。

- >

李白與唐代文化

- >

推拿

- >

人文閱讀與收藏·良友文學叢書:一天的工作

- >

羅庸西南聯大授課錄

- >

莉莉和章魚

- >

新文學天穹兩巨星--魯迅與胡適/紅燭學術叢書(紅燭學術叢書)

- >

月亮與六便士

- >

大紅狗在馬戲團-大紅狗克里弗-助人