-

>

清通鑒(全四冊)(精裝)

-

>

明通鑒(全三冊)(精裝)

-

>

跨太平洋的華人改良與革命 1898-1918

-

>

天有二日(簽名鈐印特裝本)

-

>

歐洲至暗時刻(1878-1923):一戰為何爆發及戰后如何重建

-

>

(精裝)奧托·馮· 俾斯麥與德意志帝國建立

-

>

華文全球史:中國文脈

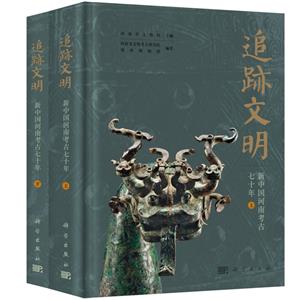

追跡文明——新中國河南考古七十年(上下冊) 版權信息

- ISBN:9787030699978

- 條形碼:9787030699978 ; 978-7-03-069997-8

- 裝幀:一般膠版紙

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>

追跡文明——新中國河南考古七十年(上下冊) 本書特色

適讀人群 :考古學、歷史學及相關學科的研究者、愛好者本書所展示的成果對于構建中原考古學文化的完整序列及中華文化多元一體格局的形成研究均具有重要的意義。

追跡文明——新中國河南考古七十年(上下冊) 內容簡介

新中國成立70年來,河南考古發現和研究碩果累累,如安陽殷墟、鄭州商城遺址、偃師二里頭遺址、舞陽賈湖遺址、靈井許昌人舊石器遺址、欒川孫家洞遺址等均有重大發現。作為中華文明形成和發展的核心地帶,河南是多個***考古學重大學術研究課題的研究重心所在,如夏商周斷代工程、中華文明探源工程等。

本書通過110個遺址的上千件(套)文物,包括一二級珍貴文物196件(套),集中展示了新中國成立70年來河南考古和文物保護工作的豐碩成果和輝煌歷程,這些遺跡遺物對于構建中原考古學文化的完整序列及中華文化多元一體格局的形成研究均具有重要的意義。

追跡文明——新中國河南考古七十年(上下冊) 目錄

綜述 1

1 河南舊石器時代考古——改寫東方人類進化史 15

2 河南新石器時代考古——構建中原史前文明的譜系 29

3 尋找夏朝——揭秘中華**王朝 81

4 3600年城市坐標——鄭州商城和偃師商城的發現與發掘 107

5 承前啟后——安陽殷墟考古的新發現 121

6 兩周列國考古——禮制的形成與崩壞 191

7 秦漢魏晉南北朝考古——大一統國家的鞏固與民族融合 331

8 隋唐洛陽城的發掘——絲綢之路與大運河的連接樞紐 387

9 宋元明考古——封建經濟的*后繁榮 433

10 多學科合作下的考古 473

11 公眾考古與中外合作交流 479

12 河南考古事業發展歷程 491

后記 497

追跡文明——新中國河南考古七十年(上下冊) 節選

綜述 河南地處華夏腹地,自然地理環境優越,歷史悠久,文化底蘊深厚,是中華民族的重要發祥地之一,是華夏文明誕生和發展的中心地區,是中華文明多元一體格局形成的關鍵地區,也是夏商文明的誕生地,在中華五千年歷史長河中長期占據政治、經濟、文化的核心地位。 自舊石器時代到明清時期,河南境內古代人類活動遺留的各種遺跡、遺物,數量多、種類全、蘊含信息量大,且遺產價值高、影響大,科學、藝術和歷史價值突出,是研究中國古代文明起源、發展、繁榮的重要資料,也是中國古代文明多元一體化歷史進程和民族文化發展的實物見證。 河南考古工作起步較早,眾多考古前輩在河南開展了考古調查和考古發掘工作,為河南考古事業的發展奠定了堅實的理論、實踐和人才基礎。新中國成立后,河南考古事業迎來了大發展時期,各類學科體系逐步建立和完善,在配合國家大規模經濟建設的同時,實施了諸多文物調查和田野考古發掘工作,獲得許多重要考古發現及重大學術突破。 一、河南省文物現狀 河南地處中原腹地,是中華民族和華夏文明的重要發祥地,是全國重要的文物資源大省。截至2020年,全省現有不可移動文物65519處,數量居全國第二,其中世界文化遺產5處(24項),分別是洛陽龍門石窟、安陽殷墟、登封“天地之中”歷史建筑群、大運河河南段和絲綢之路河南段,數量位居全國前列;全國重點文物保護單位419處,省級文物保護單位1231處;國家*歷史文化名城8個、名鎮10個、名村2個,省級歷史文化名城15個、名鎮41個、名村44個。中國傳統村落123處,省級傳統村落811處。開放省級以上文物保護單位970處;2016年底,博物館、紀念館305座(一級博物館6座,二級博物館8座,三級博物館23座);可移動文物1773620件/套(共計4783457件),位列全國第四位;中國八大古都河南占4座(鄭州、開封、洛陽、安陽)。 作為全國重要的文物資源大省,河南境內的古代聚落、都城遺址、帝王陵寢等大遺址分布密度令世人矚目,因此,在全國的大遺址保護工作中,河南省承擔了重要任務:“十五”末期,在國家確定的36處大遺址保護試點單位中,河南偃師二里頭遺址、偃師商城、鄭州商城、安陽殷墟、漢魏洛陽故城、隋唐洛陽城等6處大遺址位列其中。“十一五”期間,國家確定重點保護的100處大遺址中,河南占14處。“十二五”期間,在國家確立的150處大遺址保護新格局中,河南有16處大遺址被確定為重點保護項目,并有洛陽、鄭州兩大片區,長城、大運河、絲綢之路3條線性大遺址。至“十三五”時期,河南大遺址名單中又增加了舞陽賈湖遺址、淮陽平糧臺遺址、三門峽廟底溝遺址3處,另有大運河、絲綢之路、長城、萬里茶道4條線性大遺址,大遺址總數達到22處,數量居全國首位。 自2005年國家啟動大遺址保護工作以來,在國家文物局和地方政府的重視和支持下,河南省堅持“保護為主,搶救**,合理利用,加強管理”的文物工作方針,抓住機遇,圍繞考古發掘研究、專項立法、保護規劃編制、保護展示工程實施、遺址博物館建設、考古遺址公園建設等重點內容,扎實推進大遺址保護工作,取得了初步成效。截至2020年,殷墟、漢魏洛陽故城、隋唐洛陽城、二里頭、尸鄉溝商城、邙山陵墓群、鄭韓故城7處大遺址專項保護條例相繼出臺;出臺專項法規、規章、規范性文件等近20部,涉及全省40余處大遺址。已列入國家大遺址保護規劃的18處大遺址中,17處已完成或部分完成保護規劃的編制,其中15部已經獲國家文物局批準,14部已經由省人民政府公布實施;已完成大遺址保護展示工程近30項,國家大遺址保護專項經費投入約15.4億元,地方財政用于大遺址環境整治、基礎設施建設方面的配套資金投入近120億元;已建成并對公眾開放城陽城、定鼎門、寶豐清涼寺、二里頭遺址博物館等,鄭州商代都城遺址博物院、賈湖遺址博物館、淮陽平糧臺遺址博物館等正在建設;已經建成或部分建成國家考古遺址公園4處,國家考古遺址公園立項9處。 二、舊石器時代考古 1954年,駐馬店市新蔡縣進行治淮工程施工時在諸神廟一帶發現了一些哺乳類生物化石,其中包含一件有人工環割切剁痕跡的鹿角,由此拉開了河南省舊石器時代考古的序幕。近七十年來,河南省內發現了諸多重要的舊石器時代遺址及古人類化石。如在豫西南的淅川、盧氏發現了古人類化石,南召發現了猿人化石,而且在南召小空山和西峽小洞都發現了古人類文化遺址;在豫西三門峽市水溝、會興溝和靈寶營里發現了大量的舊石器;在豫中和豫北發現了滎陽織機洞、欒川蝙蝠洞、欒川孫家洞和安陽小南海幾處舊石器時代的洞穴遺址,并出土了數以萬計的石制品。尤其是靈井“許昌人”遺址的發掘與研究,已逐步為國內外學界所重視,其野外工作和初步研究成果,已成為國內舊石器考古的一個亮點。 2012年發掘的欒川孫家洞遺址同時出土了人類牙齒化石、石器和動物化石,首次在明確的地層中出土直立人牙齒化石,為研究東亞古人類演化和中國現代人類起源提供了依據。欒川龍泉洞遺址發現有灰燼、人類用火遺跡、石器、動物化石等,其時期位于現代人類進化的關鍵期,填補了東亞地區的研究短板。靈井“許昌人”遺址自2005年開始考古發掘工作以來,發現有人類頭蓋骨化石、牙齒、肢骨化石、各類石器、動物骨骼化石等遺物,對研究東亞古人類演化以及中國現代人類的起源具有十分重要的意義,其出土的微型鳥雕像被美國《考古》雜志評為“2020年世界十大考古發現”之一。 三、新石器時代考古 伴隨著中國近代考古學的誕生以及中國**個考古學文化—仰韶文化的命名,河南新石器時代考古拉開序幕。經過七十年的發展,河南的新石器時代考古工作取得豐碩成果,建立了較為完整的新石器時代考古序列,自裴李崗文化(公元前7000—前5000年),經仰韶文化(公元前5000—前3000年),至龍山時代文化(公元前3000—前2000年),在全省各地先后發現新石器時代遺址1000多處。河南境內這些新石器時代考古學文化作為中國史前時期考古學文化的重要組成部分,對中華文明的起源、形成和發展產生了極其重要的作用。 2009年發掘的鄭州市新密李家溝遺址,發現距今10500年至8600年連續的史前文化堆積,其早期尚屬舊石器時代末期的典型細石器文化,晚期則已經具備新石器時代的文化特征。這一新發現清楚地展示了中原地區從舊石器時代之末向新石器時代發展的歷史進程,為認識該地區及我國舊、新石器時代過渡等學術課題提供了十分重要的考古學證據。 河南境內新石器時代中期文化主要是裴李崗文化,它是我國*早發現的這一時期文化的一支。新中國成立以來,河南新石器時代考古重要的成就和考古研究的主要內容之一,就是裴李崗文化的發現與研究。早在20世紀50年代末,裴李崗文化已被發現,但被歸入仰韶文化而未能辨認,此后至70年代初又陸續有較多的發現,直到1977年裴李崗遺址的第三次發掘,以及新密莪溝、長葛石固等諸多遺址的發掘,才認識到其是區別于其他新石器文化的一個新文化,遂被稱為裴李崗文化。2006—2007年發掘的鄭州唐戶遺址發現可以確認的裴李崗文化時期的房址、灰坑等遺跡,其中房址分布較有規律,是新石器時代早期聚落考古的重大發現,進一步豐富了裴李崗文化的內涵,對研究裴李崗文化時期的聚落形態,房屋建筑方式,特別是裴李崗文化時期的家庭組織結構,農業文明的起源等具有重大學術價值。賈湖遺址自1962年發現以來,先后經歷了8次考古發掘,發現的重要遺跡數以千計,出土文物5500余件,發現大量動植物遺骸,其文化面貌反映出它是裴李崗文化重要的一支。這里發現的大批房基、墓葬、窖穴、陶窯以及大量的生產工具、龜甲、骨笛,對研究當時的聚落形態、生產力發展水平、釀酒工藝、埋葬習俗、龜靈崇拜、信仰等宗教意識具有重大意義。 中原地區新石器時代晚期文化主要為仰韶文化,該文化得名于1921年安特生主持的河南澠池仰韶村遺址的發掘。在我國史前文化當中,仰韶文化發現*早,出土資料*為豐富,學術界對其研究也較為深入,因而它在我國史前史研究中也占有相當重要的地位。考古發現與研究表明,仰韶文化分布地域廣闊,包含河南大部、山西、陜西、甘肅、青海東部、內蒙古南部和湖北西北部地區,從早至晚呈現出明顯的階段性,同一時期不同地域的遺存還表現出比較突出的地域性特征。仰韶文化典型遺址有澠池仰韶遺址,陜縣廟底溝、三里橋,靈寶西坡遺址,洛陽王灣,鄭州大河村、西山,滎陽點軍臺、秦王寨,淅川下王崗,安陽后岡、大司空,濮陽西水坡等。陜縣廟底溝遺址于1956年開始發掘,其文化遺存顯示的特征確立了仰韶文化廟底溝類型,發現的廟底溝二期遺存屬龍山文化范疇,為仰韶文化向龍山文化的過渡提供依據,證明了中原地區古代文明發展的連續性。靈寶西坡遺址是一處仰韶時代的大型文化遺址,為認識仰韶中期中心聚落的整體布局、埋葬習俗、社會結構等提供了重要資料。鄭州大河村遺址歷經多次發掘,發現有厚達12米的文化堆積層,包含有仰韶文化早、中、晚期遺存,遺跡、遺物十分豐富,該遺址發現的排房對于研究中國古代建筑史、探討當時社會的組織結構以及婚姻、家庭形態具有重要意義。鄭州西山仰韶文化城址是國內目前發現年代*早、建筑技術*為先進的早期城址,對探討中國早期城市的起源、研究華夏早期文明的起源和形成及中原地區在其中所起的歷史作用都具有非常重要的意義。淅川下王崗遺址發現了大量的仰韶文化房基、墓葬、陶窯和灰坑,其排房式建筑布局、排列有序的氏族群葬墓地和具有濃厚地方因素的生活用具,代表了南陽盆地仰韶文化遺存的地方類型,另外,下王崗遺址發現了豐富的仰韶文化、屈家嶺文化、龍山文化、二里頭文化、西周等不同時期豐富的考古學文化遺存,有利于各類不同時期歷史變化性的綜合研究。1987年發現、發掘的濮陽西水坡遺址在仰韶文化第四層下清理出三組用蚌殼擺砌的龍虎等圖案,造型獨特、規模宏大、在仰韶文化考古中是首次發現。 龍山文化時期,河南地區已進入銅石并用時代。早期遺存以廟底溝二期為代表,其社會組織結構的分化進一步加劇。中晚期遺存以王灣三期和后岡二期為代表,普遍出現夯筑技術。在龍山時代晚期階段,有的城址內發現有大型禮制性建筑,大部分地區已使用了銅器,其晚期階段的社會性質已發生了根本性的變化,氏族制度逐步瓦解,開始向文明社會邁進。河南地區發現較多龍山文化時期的聚落遺址及城址,目前數量已達十余座,如郾城郝家臺、淮陽平糧臺、輝縣孟莊、平頂山蒲城店、登封王城崗、新密古城寨、溫縣徐堡、博愛西金城、禹州瓦店等。郾城郝家臺城址發現了規模較大的排房建筑,并發現有鋪設木地板的建筑,城內墊土高臺大致可分為8排。淮陽平糧臺城址是中國*早確認的新石器時代城址之一,經過長期的考古發掘,發現有排水管道系統、車轍痕跡及中軸線對稱布局等,為研究早期城市規劃、城市布局提供了材料。輝縣孟莊遺址發現有夯土建筑基址,房基的居住面多經火烤或涂抹白灰。平頂山蒲城店遺址發現龍山文化和二里頭文化兩座城址,其中龍山文化城址保存狀況較好,現存東、西、南三面城墻,城外有寬闊的護城壕。登封王城崗遺址發現有東西兩座小城和大城,小城發現有大型房基、奠基坑等,大城發現有夯土城墻和城壕等,對夏文化和中國早期國家的形成有重要的研究意義。新密古城寨城址是中原地區規模較大、保存*好的龍山時代晚期城址,現存東、北、南三面城墻和南北相對兩個城門缺口,在城內已揭露出大型夯土宮殿基址和廊廡式建筑基址,為探索夏文化提供了新的線索,為研究中國文明起源與國家形成提供了重要資料。禹州瓦店遺址進行過多次考古發掘,發現有以地面起建的大型建筑基址和奠基坑為代表的遺跡和以精美的陶酒器、陶列觚、玉鳥、玉璧、玉鏟和大卜骨為代表的遺物,表明該遺址在龍山文化晚期具有較高的規格,從其年代和遺存特征看,有可能與鈞臺或陽翟有關,為研究早期夏文化提供了重要資料。 另外,河南境內大汶口文化和屈家嶺文化遺存的發現,為研究我國黃河中下游地區之間以及和長江流域新石器時代文化之間的相互交流、相互影響提供了重要的實物資料。 四、夏文化考古 夏文化的研究一直是學術領域的研究熱點,中國學者對夏文

- >

名家帶你讀魯迅:故事新編

- >

小考拉的故事-套裝共3冊

- >

伊索寓言-世界文學名著典藏-全譯本

- >

龍榆生:詞曲概論/大家小書

- >

姑媽的寶刀

- >

人文閱讀與收藏·良友文學叢書:一天的工作

- >

詩經-先民的歌唱

- >

推拿