-

>

論中國

-

>

中共中央在西柏坡

-

>

同盟的真相:美國如何秘密統治日本

-

>

中國歷代政治得失

-

>

中國共產黨的一百年

-

>

習近平談治國理政 第四卷

-

>

在慶祝中國共產主義青年團成立100周年大會上的講話

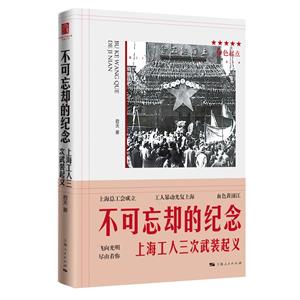

不可忘卻的紀念 版權信息

- ISBN:9787208173248

- 條形碼:9787208173248 ; 978-7-208-17324-8

- 裝幀:一般膠版紙

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>>

不可忘卻的紀念 本書特色

適讀人群 :大眾“紅色起點”叢書從黨的誕生地上海出發,重點圍繞黨的初創期和革命斗爭歷史,沿著紅色基因的發展和承續,力邀作家創作、出版長篇紀實文學,以此發掘中國共產黨的文化基因、精神靈魂和歷史根脈,凸顯上海城市的紅色文化、革命文化、先進文化的特質。“紅色起點”包括的6部長篇紀實文學,真實展現了中國共產黨的成長、發展歷程,特別是我黨在初創期的歷史風貌。

不可忘卻的紀念 內容簡介

“紅色起點”叢書從黨的誕生地上海出發,重點圍繞黨的初創期和革命斗爭歷史,沿著紅色基因的發展和承續,力邀作家創作、出版長篇紀實文學,以此發掘中國共產黨的文化基因、精神靈魂和歷史根脈,凸顯上海城市的紅色文化、革命文化、優選文化的特質。“紅色起點”包括的6部長篇紀實文學,真實展現了中國共產黨的成長、發展歷程,特別是我黨在初創期的歷史風貌。 君天的長篇紀實文學《不可忘卻的紀念——上海工人三次武裝起義》,是紅色起點叢書中的一本。本書正文共13章,另附后記和3個附錄。本書用紀實文學的手法記錄了1926年10月、1927年2月和3月,為配合北伐軍攻占上海,上海工人先后進行了三次武裝起義的歷史事件。作者參考了大量的歷史文獻和相關研究資料,從趙世炎、李伯釗、、羅亦農、黃金榮、蔣介石、車夫阿四等當時各個階層的參與者的角度,展開了這一波瀾壯闊的歷史畫卷。

不可忘卻的紀念 目錄

**章五卅運動一周年/ 001

第二章北伐軍進駐漢陽/ 017

第三章**次工人武裝起義/ 034

第四章1926年的冬天/ 051

第五章準備二次起義/ 062

第六章第二次工人武裝起義/ 071

第七章重整旗鼓/ 085

第八章第三次工人武裝起義/ 103

第九章大戰之后/ 130

第十章四一二反革命政變/ 149

第十一章腥風血雨/ 164

第十二章前赴后繼/ 175

附錄1:關于本部作品參考目錄/ 183

附錄2:周恩來同志在上海接見參加三次武裝起義的老工人和部分勞動模范時的講話/ 185

附錄3:上海總工會總同盟罷工文獻/ 192

大事記/ 200

后記:不可忘卻的紀念/ 207

不可忘卻的紀念 節選

后記: 不可忘卻的紀念2020年7月的某一個下午,我接到了薛舒老師的消息,詢問我是否有興趣創作“紅色起點”系列的紀實文學。當時她讓我在幾個選題里選一個,我個人對上海工人三次武裝起義和隱蔽戰線這兩個題目都感興趣,但后來因為甫老師選擇了隱蔽戰線,所以我就選了“上海工人三次武裝起義”。 之后,就是漫長的資料收集和構思。作為1978年出生的改革開放同齡人,我是經受紅色教育洗禮長大的一代。《閃閃紅星》《英雄兒女》《小兵張嘎》《董存瑞》是伴隨我長大的電影,《紅巖》是我小時候*珍愛的讀物之一。所以,我自認為,是可以駕馭好紅色紀實文學的。在開選題動員會的時候,我也大言不慚說,作為一個歷史小說作者,雖然缺少創作紀實文學的經驗,但是我擅長做資料收集分析,所以我一定會努力完成這部作品,也一定能很好地完成。 作為土生土長的上海人,我確實在很小的時候就聽過四一二反革命政變,曾經聽爺爺說過,那時候凄風慘雨,連黃浦江上也會有浮尸。但其實,現在推算年齡,我的爺爺在1927年也只是小孩子,他所說的也不一定就是準確的。而紀實文學*重要的就是準確,所以要研究上海工人三次武裝起義,還是要靠扎實的資料收集。不過說實話,在做過一定的資料準備之后,我意識到可能之前把這份工作想得簡單了。 下面我簡單地說一下這部書的創作過程。 我*初以為,要寫上海工人三次武裝起義,*直接的就是了解1926年到1927年的歷史,只要了解那些日子的故事,所有問題都能解決。但是陌生的歷史,似曾相識但其實并不了解的人物,以及大量的初次接觸的人物事件,讓我一時難以弄明白這一事件的來龍去脈。 如果作者自己不理解筆下的世界,那他是不可以動筆去寫的。所以,我決定擴大我的資料收集范圍,我需要一個更高更廣的視角,來審視“上海工人武裝起義”。很快我開始明白,從時間線來說,這一事件的開頭,是從1925年的五卅運動開始的,而結局則應該是1927年的四一二反革命政變。 但是由于中國工人運動絕不是孤立存在于大革命時期,所以在進一步閱讀資料的時候,我意識到,其實上海工人三次武裝起義的節點,是配合北伐戰爭進行的。那么,我顯然需要了解北伐戰爭是一場怎么樣的戰爭。至少我得了解它一開始是怎么回事,以及與之相關主要人物,他們在這一時期的狀態。 那么資料收集范圍就又擴大了,因為要了解北伐,就要了解**次國共合作。要了解國共合作,要了解涉及的相關人物,就要了解五四運動。要了解北伐,除了廣州國民政府的國民黨,還要了解他們的對手北洋軍閥、奉系直系乃至那些軍閥將領的出身。 到了這時候,我終于在腦海里建立起這本書的基本構思。 世間事,從沒有孤立存在的,影響越大的事,其起源必早遠,其后續必綿長。這是我寫歷史小說時積累的經驗,也是我整理歷史事件的辦法。 所以,我們要寫1926年至1927年的上海工人三次武裝起義,就得從**次國共合作,一直了解到四一二反革命政變。這對任何人來說都不是一件容易的事。因為海量的資料里,有太多模棱兩可的記錄,有太多前后矛盾的記錄。如果不加以甄別,寫出來東西自然矛盾百出,可是我又該如何判斷什么是真什么是假? 為了給讀者展現一個波瀾壯闊的時代,我需要盡可能地涉及所有的關鍵節點事件,更要對這些人和事有一個自己的看法。 當我開始收集資料的時候,又有一個問題浮上心頭,那就是這樣寫會太多了嗎?作為一個職業小說作者,我不能接受自己的作品松散,我要寫的作品必須擁有緊湊的節奏,以及足夠完整的核心事件。即便是紀實文學,我仍舊認為,需要做到有輕重緩急,所以在資料收集足夠之后,我要做的就是減法了。 在浩如煙海的歷史資料里做減法,遠比看到什么就記錄什么要難。有太多有名有姓的著名人物,有太多精彩激蕩的歷史事件。作為作者,我必須能夠清楚知道,哪些是我需要的,哪些是可以帶過的。也就是說,我們必須要有自己立場和觀點。 幾經思考后,我定下了記錄關鍵事件,依賴特定人物,來鋪陳展開大時代的方式。舉個例子,我提到了一些上海之外發生的事件,如萬縣慘案、如收回漢口九江的租界,這些事就提供了一個大時代的視角,較為全面地解析了租界和帝國主義。又比如,我詳細解析了鈕永建、蔣介石和汪精衛的人生,對國民黨方面做了一個基本定性。再比如,我在作品尾聲的時候,提到了李大釗同志的結局,結合他和趙世炎同志的關系,我將時代群像完整化了。 說回我們的“紅色起點”系列,這個系列一方面是將和上海有關的紅色歷史做一個完整記錄,另一方面還有個重要要求,就是這些歷史故事在我們這些作家的筆下,要比普通歷史資料更有可讀性,以便讓更多的讀者來關注紅色的歷史。創作具有可讀性的紅色紀實文學,是我們的創作目的。 只是可讀性這件事,該如何定義? 我在查資料的過程中,手邊一共有三本關于上海工人三次武裝起義的專著。分別是《上海工人三次武裝起義》,上海人民出版社1979年出版;《上海工人三次武裝起義》(上海檔案史料叢編),上海人民出版社1983年出版;以及《上海工人三次武裝起義研究》(中共上海黨史資料叢書),知識出版社1987年出版。 可以想見,這都是30年前的作品了。三部書里*薄的是1979年那版的書,一共只有73頁,它主要是詳盡地記錄了上海工人三次武裝起義的全過程。因為書本身就年代久遠,所以在我寫完本部作品的時候,書已經翻爛了。三部書里*難讀的是“上海檔案史料叢編”,全書通篇全是會議記錄,如果不了解當時的人物,不熟稔當時的歷史事件,基本是無法讀懂的。除了這些難點,這部書還缺少好幾個關鍵日子的會議記錄。讓人在根據它來做資料的時候,有種不順暢的感覺。 三部書里關于那段歷史記錄*完整的是《上海工人三次武裝起義研究》,它擁有一定數量的會議記錄,擁有極為詳盡的事件描述,還擁有一定數量的媒體稿件。有時候我也會想,在那么完整的資料書面前,我還能做些什么?僅僅是把故事再說一遍嗎? 我想,我絕不能簡單地把故事再說一遍。我希望能夠做這么一本作品,就是看完這本書,大家能夠熟稔那些英雄人物,也能了解那些其他立場的歷史人物。看完這本書,我們能了解那個時代的大歷史,能理解為何*終只有中國共產黨能夠救中國。我希望做一本入門級別的歷史資料書。 好在,我們的黨擁有太多的英雄人物,我無需虛構什么,只要把這些英雄人物真實展現出來,就能讓大家理解共產黨員的偉大。本書中基本所有歷史人物的對話都有出處,主要是將會議記錄里的東西變化做日常對話場景來呈現,我秉承著可以寫實絕不虛構的原則。里頭引用的那些關于《申報》的記錄,也來自真實的版面。說起來,查資料的時候我發現《申報》的許多內容也是很有趣的。 關于我們的英雄,我在創作這本書之前,對許多人都是只知道人名,寫了這本書之后,隱約覺得他們就像我多年的好友。我欣賞趙世炎的堅定睿智,我理解羅亦農的艱苦忠誠,我也理解汪壽華那顆忠義勇敢的心。他們都是血肉之軀的普通人,正因為此,他們的事跡更為感人。當寫到*后,趙世炎同志犧牲的時候,對我來說他就好像昨天才犧牲。在書寫完之后的好幾天里,當我一個人獨處的時候仍舊會很難受。 在創作進入尾聲的時候,我前往上海龍華烈士陵園祭拜英烈,親眼看了關革命者的黑牢,然后回家寫下了四一二反革命政變的故事。 不得不說,寫了這部書后,有兩個人物對我來說是特殊的。一個是趙世炎,如此的才華橫溢,卻又犧牲得太早了。另一個就是我們的周恩來,周總理。 正如習近平總書記所說:“周恩來,這是一個光榮的名字、不朽的名字。每當我們提起這個名字就感到很溫暖、很自豪。” 是的,當前面兩次上海工人武裝起義失敗、革命到了極度困難的時刻,周恩來接過了上海工人第三次武裝起義的指揮權。這個人物一出場,就顯得光芒萬丈。我在書里,通過配角人物的嘴稱其為“絕世人物”,在我的心里確實也是這么想的。 我們這本書是紀實文學,主要記錄真實的歷史事件,但是并不是所有的事,都有“歷史檔案”可尋。雖然我已經盡力在會議記錄中找尋所有的根據,但是武裝起義本身,除了領導者的決策,還需要基層干部的奮斗努力。 可是在日常的資料里,底層人物,也就是普通的武裝工人糾察隊員的名字留下的太少了。這里我不得不去虛構一些人物,以使得整個故事流暢的進行下去。要不然,整本書就變成了會議記錄。 所以我虛構了葉阿四這個人物,一開始是個識字不多的工人糾察隊員,后來成了進步的黨員,葉家兄弟三人,一個犧牲在武裝起義中,一個犧牲在寶山路慘案,剩下葉羿獨自活于亂世。這是一個很有趣的角色,他從三次上海工人武裝起義開始成長,在白色恐怖之中變得成熟,也許有一天我會用他來寫紅色歷史小說。 總之,這部作品是我的**部歷史紀實文學,也許和大家之前讀過的紀實文學不太一樣,但我還是希望你們能喜歡。因為我在寫這本書的時候,查了很多資料,在面對海量資料的時候,我深切地感受到一部史料書籍對后世的影響。不論作者當時創作的原因是什么,他記錄下來的人物事件,對這些文字的觀點態度,都會對后面繼續耕耘這段歷史的人產生這樣那樣的影響。這種感受,讓我對紀實文學的創作產生了敬畏之心。 我當然明白一本好書應該是什么樣的,但因為我個人能力有限,我只能做到盡量準確記錄事件,而較少的發表評論,更談不上提出新穎的觀點。我盡量使用當時人們的視角和眼界來看待問題,而較少的用自己時隔90多年后的“上帝”視角來評判當時的事。 我是一個英雄情結很重的人,我的歷史小說涉及戰國、三國、唐宋、明朝等等朝代。在我的歷史小說作品*后,通常會有這么一句話:“華夏五千年,看我數遍英雄。”這次的書同樣也是如此。 我記錄了太多的英雄人物,而且大多數都是悲情的歷史人物。如新中國成立后,周恩來總理在上海回顧工人武裝起義時說到的那樣:“上海第三次武裝起義時,羅亦農、趙世炎、汪壽華三位同志也是領導者,他們都犧牲了。還有王若飛同志,他當時是指揮南市暴動的,后來也犧牲了。他是在抗日戰爭勝利以后,四月八日飛機上遇難犧牲的。羅亦農、趙世炎、汪壽華、王若飛,這些都是領導同志,都先后犧牲了。起義時,趙世炎(當時的名字叫施英)還在《向導》周刊上寫文章。到現在,羅亦農同志的尸首也沒有找到,趙世炎同志的骨頭也找不到。后來,黨中央又派了陳延年同志到上海來工作,這是第五位了,也犧牲在上海。犧牲的人多了。我們講的還只是上海起義的。” 當我翻資料看到這一段話時,眼淚就止不住地滴落下來。我也把這段資料附在了我們這本書的*后。希望大家也能看一下。 無論如何,這一部作品的創作都是值得的。*后,我想引用周恩來總理的一首詩作為結尾,那是他在1922年時創作的新詩《生別死離》。我覺得非常契合這段歷史。 壯烈的死,茍且的生 貪生怕死,何如重死輕生? 生別死離,*是難堪事 別了,牽腸掛肚 死了,毫無輕重 何如作了感人的永別! 沒有耕耘,哪有收獲? 沒播革命的種子 卻盼共產花開 夢想赤色的旗兒飛揚 卻不用血來染他 天下哪有這類便宜事 坐著談,何如起來行 貪生的人,也悲傷別離 也隨著死生 只是他們卻識不透感人的永別 永遠的感人 不要希望人家了 生死的路,已放在各人前邊 飛向光明,盡由著你 舉起那黑鐵的鋤兒 開辟那未耕耘的土地 種子散在人間,血兒灑在地上 本是別離的,以后更會永別 生死參透了,努力為生 還要努力為死 便永別了,又算什么? 君天,初稿于風雪江山齋2020年12月14日夜,于12月31日**次修訂

不可忘卻的紀念 作者簡介

君天,中國作家協會會員,上海作協簽約作家,上海網絡作協理事。首批入駐榕樹下“狀元閣”的大神作者,“武幻聊齋”社團社長,榕樹下武俠論壇“俠客山莊”版主,建立由七大網絡武俠論壇加入的“網絡武俠聯盟”。已實體發表超過五百萬字,橫跨歷史、武俠、懸疑、科幻等領域,主要作品有《三國兵器譜》《異現場調查科》《大明錦衣衛 踏雪者》《未知罪案調查科》《岳家軍》等。

- >

我與地壇

- >

中國歷史的瞬間

- >

山海經

- >

羅曼·羅蘭讀書隨筆-精裝

- >

姑媽的寶刀

- >

隨園食單

- >

二體千字文

- >

史學評論