-

>

宇宙、量子和人類心靈

-

>

氣候文明史

-

>

南極100天

-

>

考研數學專題練1200題

-

>

希格斯:“上帝粒子”的發明與發現

-

>

神農架疊層石:10多億年前遠古海洋微生物建造的大堡礁

-

>

聲音簡史

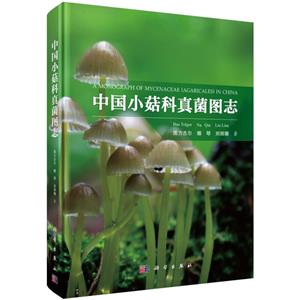

中國小菇科真菌圖志 版權信息

- ISBN:9787030694959

- 條形碼:9787030694959 ; 978-7-03-069495-9

- 裝幀:一般膠版紙

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>>

中國小菇科真菌圖志 內容簡介

依照《安貝氏菌物詞典》第10版的分類系統,小菇科隸屬于擔子菌門蘑菇綱蘑菇目,包含11個屬:赤小菇屬、膠孔菌屬、扇形小菇屬、半小菇屬、小菇屬、扇菇屬、脂小菇屬、黏柄小菇屬、元蘑屬、幕府菇屬和干臍菇屬,全世界約有800種,中國有10屬(僅扇形小菇屬未見分布)120余種。在全國20個省(自治區、直轄市)調查、采集標本的基礎上,《中國小菇科真菌圖志》記載和描述了中國小菇科真菌104種(變種),包括9個新種、1個新組合和30個新記錄種,提供了每個物種的名稱、形態描述、生境和國內外地理分布,以及宏觀特征、顯微特征的線條圖和擔子體原生態彩色圖片,文末附系統發育樹。

中國小菇科真菌圖志 目錄

前言

第1章 緒論 1

第2章 赤小菇屬Cruentomycena R.H. Petersen, Kovalenko & O.V. Morozova 14

第3章 膠孔菌屬Favolaschia (Pat.) Pat 23

第4章 半小菇屬Hemimycena Singer 35

第5章 小菇屬Mycena (Pers.) Roussel 86

第6章 扇菇屬Panellus P. Karst 236

第7章 脂小菇屬Resinomycena Redhead & Singer 250

第8章 黏柄小菇屬Roridomyces Rexer 263

第9章 元蘑屬Sarcomyxa P. Karst 280

第10章 幕府菇屬Tectella Earle 284

第11章 干臍菇屬Xeromphalina Kühner & Maire 287

參考文獻 305

附錄 317

中文名索引 322

拉丁名索引 324

中國小菇科真菌圖志 節選

第1章 緒論 1.1 小菇科的范疇及價值 小菇科(Mycenaceae Overeem)隸屬于真菌界(Fungi)擔子菌門(Basidiomycota)蘑菇綱(Agaricomycetes)蘑菇目(Agaricales),根據*新分類系統其包含11個屬:赤小菇屬(Cruentomycena R.H. Petersen, Kovalenko & O.V. Morozova)、膠孔菌屬[Favolaschia(Pat.)Pat.]、扇形小菇屬(Flabellimycena Redhead)、半小菇屬(Hemimycena Singer)、小菇屬[Mycena(Pers.)Roussel]、扇菇屬(Panellus P. Karst.)、脂小菇屬(Resinomycena Redhead & Singer)、黏柄小菇屬(Roridomyces Rexer)、元蘑屬(Sarcomyxa P. Karst.)、幕府菇屬(Tectella Earle)和干臍菇屬(Xeromphalina Kühner & Maire)(Kirk et al.,2008;Petersen et al.,2008;斎藤輝明等,2014),除扇形小菇屬[目前僅報道1種,即Flabellimycena flava(Singer)Redhead]之外,其他10個屬在中國均有分布。該科真菌擔子體一般較小,有柄或無柄,子實層體褶狀、蜂窩狀或孔狀,大部分為腐生菌,少數可寄生于咖啡葉片上或與蘭科、蕨類植物共生(Guo and Xiao,1997;Frankland,1998;Redhead et al.,2000;Fukasawa et al.,2009)。 小菇科真菌多數為腐生型,在自然生態系統中起到分解者的作用,在實際應用中也具有較高的經濟價值。有些可食用或藥用(Boa,2004),例如:美味元蘑[Sarcomyxa edulis(Y.C. Dai, Niemel.& G.F. Qin)T. Saito, Tonouchi & T. Harada]為著名食用菌,并已人工栽培(戴玉成和圖力古爾,2007);鱗皮扇菇[Panellus stypticus(Bull.)P. Karst.]擔子體中含倍半萜類化合物,具有消炎、止血的功效(卯曉嵐,1998,2000);半小菇屬中的牡蠣半小菇[Hemimycena cucullata(Pers.)Singer]和H. candida(Bres.)Singer的發酵菌絲體中具有特有的抗生素成分“hemimycin”(B.uerle et al.,1986);小菇屬中的大孢小菇(Mycena megaspora Kauffman)含抗細菌活性物質“drosophilin”(Eijk,1975),橙緣小菇[M. aurantiomarginata(Fr.)Quél.]和綠緣小菇(M. viridimarginata P. Karst.)也具有抗生素活性物質(B.uerle et al.,1982;Jaeger et al.,2010)。而有些種類有毒,如潔小菇[Mycena pura(Pers.)P. Kumm.]、暗花紋小菇[M. pelianthina (Fr.) Quél.]、血紅小菇[M. haematopus (Pers.) P. Kumm.](圖力古爾等,2014;陳作紅等,2016)。小菇科中有些種類的某些特性可應用于農業生產,如黏柄小菇[Roridomyces roridus(Fr.)Rexer]菌柄的黏液層可用于誘捕害蟲(Barron,2012)。此外,小菇科中的一些種類可與蘭科植物天麻共生,可促進天麻種子的萌發(Guo and Xiao,1997)。膠孔菌屬、黏柄小菇屬、脂小菇屬、小菇屬和扇菇屬中的一些物種具熒光活性物質(Desjardin et al.,2008,2010,2016;Chew et al.,2015;Cortés-Pérez et al.,2019)。 1.2 小菇科的分類 1.2.1 物種多樣性及分類學研究現狀 小菇科真菌種類豐富,全世界約800種(Kirk et al.,2008)。有關小菇科的分類學研究,模式屬小菇屬的研究相對深入。歐洲、美洲、大洋洲和亞洲陸續有小菇屬的專著出版或論文發表(Smith,1947;Grgurinovic,2003;Robich,2003;Aravindakshan and Manimohan,2012; Aronsen and L.ss.e,2016)。小菇科中小菇屬及其相關屬的分類學研究主要集中在歐洲、北美洲和大洋洲。干臍菇屬的研究相對較早,歐洲和美洲均已有相關專著出版或論文發表(Smith,1953;Miller,1968;Klán,1984;Redhead,1988)。目前,歐洲和北美洲主要開展干臍菇屬中復合群的分類研究工作(Aldrovandi et al.,2015)。半小菇屬的研究始于北美地區(Singer,1943;Redhead,1982),在20世紀后研究者們深入開展了該屬的分類研究,目前歐洲已出版半小菇屬的專著并發表了一些權威研究論文(Antonín and Noordeloos,2004;Malysheva and Morozova,2009;Lehmann and Lüderitz,2018)。扇菇屬的分類學研究主要集中在北美地區(Miller,1970;Burdsall and Miller,1975;Petersen,1992;Jin et al.,2001),但值得一提的是,1987年Corner對分布于馬來西亞的扇菇屬27個種進行了詳細的描述并繪制了線條圖,填補了亞洲對這一類群研究的空白。Rexer(1994)對黏柄小菇屬進行了詳細的形態分類研究。此外,脂小菇屬和赤小菇屬在北美洲得到了較多的關注(Redhead and Singer,1981;Redhead,1984;Petersen et al.,2008)。 我國有關小菇科的分類學研究嚴重滯后,主要以圖鑒或地方志的形式出現(戴芳瀾,1979;臧穆,1980;畢志樹等,1984;畢志樹和李泰輝,1986,1988;李茹光,1991;李建宗等,1993;劉培貴和楊祝良,1994;應建浙和臧穆,1994;中國科學院青藏高原綜合科學考察隊,1994;潘學仁,1995;袁明生和孫佩瓊,1995;張樹庭等,1995;王也珍等,1999;卯曉嵐,2000;趙震宇,2001;黃年來等,2003;戴玉成等,2004),以及本書作者的前期相關研究(圖力古爾,2000,2007,2012,2016;圖力古爾和劉宇,2011;王建瑞和圖力古爾,2013;王薇和圖力古爾,2015)。 隨著我國學者對小菇科真菌分類學研究的關注(臧穆,1980;劉培貴和楊祝良,1994;卯曉嵐,2000;戴玉成等,2004;吳興亮等,2010;戴玉成,2012;李玉等,2015;娜琴,2019;圖力古爾,2019;劉麗娜,2020),報道的物種數量雖然有了大幅度的增加,但與實際相比仍存在較大差距,且一些物種的記載缺乏詳細的形態學描述,同物異名的現象較普遍,難以考證其準確性,需要進一步研究確認。 1.2.2 傳統分類系統及認知 小菇科于1926年由Overeem建立,在寒溫帶至熱帶均有分布。在小菇科建立之前,該科成員多數隸屬于口蘑科(Tricholomataceae),還有一小部分劃分在多孔菌科(Polyporaceae)或小皮傘科(Marasmiaceae)。模式屬小菇屬曾經是口蘑科的重要組成,并與半小菇屬和脂小菇屬同屬于該科的trib. Myceneae;扇菇屬與幕府菇屬在口蘑科中屬于trib. Panelleae;這一觀點曾經長期得到廣泛認可(Singer,1975)。Singer于1986年認為trib. Myceneae可從口蘑科中劃分出來成立小菇科,但無足夠的形態學支撐。長期以來,很多學者認為小菇屬、半小菇屬、扇菇屬、幕府菇屬及之后成立的黏柄小菇屬應該歸入口蘑科(Singer,1975;Rexer,1994),僅膠孔菌屬和干臍菇屬的歸屬有爭議。膠孔菌屬因子實層體呈蜂窩狀或孔狀,擔孢子淀粉質,早期基于形態學特征就其歸屬未能達成共識。Patouillard(1900)和Heim(1945)認為膠孔菌屬應歸入小皮傘科。Singer(1969)為膠孔菌屬(Favolaschia)和Gloeosoma成立了1新科Favolaschiaceae。Horak(1971)認為該屬應移出蘑菇目。Singer(1974)支持Horak的觀點并將Favolaschiaceae劃入非褶菌目(Aphyllophorales)。Taylor(1981)將該屬中的常見種F. calocera劃入多孔菌科(Polyporaceae)。Pegler(1977,1986)和Ryvarden等(1994)認為膠孔菌屬應歸入口蘑科,并指出小皮傘屬(Marasmius)、小菇屬與膠孔菌屬具有共同的分類特征。但是,Buyck等(1998)仍認為該屬應歸為小皮傘科。干臍菇屬因菌柄被黃色絨毛、菌褶菌髓菌絲壁厚且柄生囊狀體明顯,在形態學上與口蘑科其他類群差別較大,因而其歸屬頗受爭議。Kühner(1980)認為干臍菇屬應歸為口蘑科中trib. Marasmieae。Singer(1986)支持其歸入口蘑科,但認為干臍菇屬應該歸為trib. Myceneae。Redhead等(1987)認為干臍菇屬應歸入Xerulaceae。Hawksworth等(1995)和Kirk等(2001)將干臍菇屬歸入口蘑科。由于分類學家基于形態學對該類群形成固定的認識,小菇科的設立一直未被認可,如在《安貝氏菌物詞典》(Ainsworth & Bisby’s Dictionary of the Fungi)第8版(Hawksworth et al.,1995)和第9版(Krik et al.,2001),其模式屬——小菇屬被歸入口蘑科。直到2008年,《安貝氏菌物詞典》第10版的分類系統才將小菇屬提升為科來認識。 1.赤小菇屬(圖1-1 a) 赤小菇屬(Cruentomycena R.H. Petersen, Kovalenko & O.V. Morozova)是新近成立的一個小屬(Petersen et al.,2008),截至2020年,Index Fungorum共收錄了全世界的3個種。該屬主要特征是擔子體赤紅色或血紅色,模式種為Cruentomycena viscidocruenta(Cleland)R.H. Petersen & Kovalenko。該種*早是由Cleland和Cheel作為Mycena coccinea處理,研究標本采自澳大利亞,后因該種與采自歐洲的Mycena coccinea同名,Cleland將其訂正為Mycena viscidcruenta Cleland(Cleland,1924)。Grgurinovic等(1982)對該種模式標本的顯微特征進行了重新觀察、描述并繪制了線條圖。Maas Geesteranus(1998)在新西蘭也采得Mycena viscidcruenta,并指出該種因赤紅色的擔子體、菌褶延生、褶緣顏色深于褶面、菌蓋無突起而與Mycena中已報道的其他種差異顯著。因此,他設立了1新組sect. Viscidocruentae Maas G.& Hauskn.。 2008年,Petersen等基于俄羅斯的材料和澳大利亞的Mycena viscidocruenta進行顯微觀察,并結合核糖體內轉錄間隔區(ITS)和核糖體大亞基(LSU)兩個片段,將M. viscidocruenta從小菇屬中移出,并成立新屬Cruent

- >

朝聞道

- >

羅曼·羅蘭讀書隨筆-精裝

- >

隨園食單

- >

伊索寓言-世界文學名著典藏-全譯本

- >

我從未如此眷戀人間

- >

山海經

- >

人文閱讀與收藏·良友文學叢書:一天的工作

- >

姑媽的寶刀