-

>

清通鑒(全四冊)(精裝)

-

>

明通鑒(全三冊)(精裝)

-

>

跨太平洋的華人改良與革命 1898-1918

-

>

天有二日(簽名鈐印特裝本)

-

>

歐洲至暗時刻(1878-1923):一戰(zhàn)為何爆發(fā)及戰(zhàn)后如何重建

-

>

(精裝)奧托·馮· 俾斯麥與德意志帝國建立

-

>

華文全球史:中國文脈

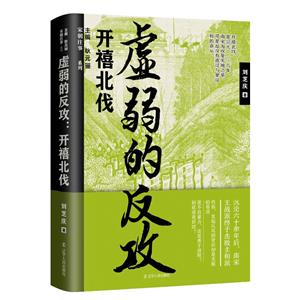

虛弱的反攻:開禧北伐 版權(quán)信息

- ISBN:9787205102821

- 條形碼:9787205102821 ; 978-7-205-10282-1

- 裝幀:一般膠版紙

- 冊數(shù):暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>>

虛弱的反攻:開禧北伐 本書特色

開禧北伐,是公元1206年,南宋為收復(fù)失地之舉。 可是卻沒有逃過與金議和的命運。請看宋朝往事,讓南宋時期皇帝和大臣的一股神勇及結(jié)果盡收眼底。

虛弱的反攻:開禧北伐 內(nèi)容簡介

本書是一部社科類歷史讀物。開禧北伐,是1206年(南宋開禧二年、金泰和六年),南宋為收復(fù)失地之舉。這樣的國家大事,非止一件事情而已,而是可以上溯,可以下追,可以左右尋源。可以對戰(zhàn)爭的來龍去脈,遠因近程,后果影響,作出分析。本書便是從紹興和議談起,順著歷史之河,順流而下,讀者觀看當時人事物,從宋高宗到宋寧宗,從朱熹到韓侂胄,從孟太后到李皇后,金國復(fù)去又旋來,南宋和議又北伐,良臣將相、寵臣佞幸,換了一批又一批,政局波濤洶涌,暗潮明流,一并具現(xiàn)。 本書便是以“開禧北伐”為中心點,輻射出南宋當時政壇動蕩、朋黨之爭、外交路線、蕭墻之內(nèi)、接班人選的諸多問題。

虛弱的反攻:開禧北伐 目錄

總 序 / 001

引 子 / 001

一、為了聚焦而分散 / 001

二、讀史為何 / 003

三、本書的寫法 / 011

**章

蕭墻之內(nèi):那些皇帝間的事兒 / 015

一、相安無事40年 / 015

二、第二個40年 / 018

三、宋高宗與宋孝宗 / 021

四、孝宗晚年的部署 / 029

五、父子人倫,福禍之間 / 039

六、終登大位,四十更惑? / 045

第二章

走向權(quán)臣之路:韓侂胄升職記 / 056

一、紹熙內(nèi)禪,強迫退位 / 056

二、看準目標,投資獨到 / 063

三、善未亦察,理未亦明 / 069

四、大手一揮,慶元黨禁 / 079

五、從朋友到朋黨 / 088

第三章

“濟時敢愛死?寂寞壯心驚”:北伐的準備 / 098

一、宋金外交問題 / 098

二、有權(quán)真好,說話大聲:韓侂胄掌權(quán)史 / 103

三、權(quán)力傾軋,天人感應(yīng):問題外部化 / 107

四、解黨禁、尋岳飛:當“北伐”成為一種需要 / 113

第四章

“一家哭何如一路哭”:戰(zhàn)爭不是兒戲 / 123

一、陳亮與葉適:北伐戰(zhàn)略以及學術(shù)之爭 / 123

二、初期勝利,辛棄疾的心情 / 132

三、終局之戰(zhàn),全面崩潰 / 141

四、本欲北伐,反被南征 / 151

第五章

“一出涂地,不可收拾”: 韓侂胄之死 / 155

一、金朝權(quán)力更替 / 155

二、“欲得太師頭”:嘉定和議 / 164

三、你方唱罷我登場:史彌遠登臺記 / 171

第六章

宋理宗與史彌遠 / 175

一、玉津園之變,政壇動蕩 / 175

二、史彌遠登場記,宋理宗上臺記 / 179

三、皇帝的默許,行政的違規(guī) / 196

第七章

蒙古崛起,南宋沒落 / 206

一、宋朝的選擇 / 206

二、潛龍在淵的宋理宗 / 210

三、端平入洛 / 217

四、再論端平更化 / 227

尾 聲 / 229

后 記 / 232

虛弱的反攻:開禧北伐 節(jié)選

一、為了聚焦而分散 這本書,名稱是《虛弱的反攻:開禧北伐》。眾所皆知,“開禧北伐”“嘉定和議”是南宋時期的兩個重要事件,它們之間密切相關(guān)。表面來看,前者是因,后者為果,不過因果關(guān)系并非簡單的直線連接,所以我們不打算僅止于此,更要上溯下訴,要左右逢源。 從上,由宋高宗談起,經(jīng)過開禧北伐、嘉定和議,下啟史彌遠、端平更化,直至賈似道,這是上下之際。而牽涉當時的整個狀況,則是橫向面,左右包圍之下,社會氛圍 、政治場景以及人物心理等,都屬其中。 這樣做的用意,除了增加本書的廣度,更在于聚焦于主題——是的,讀者們,您沒看錯,分散是為了聚焦,擴充是為了更集中。此等看似相反,卻是相成的思維,其實頗為常見。《老子》第四十二章:“故物或損之而益,或益之而損。”《越絕書》:“進有退之義,存有亡之機,得有喪之理。”西諺亦云:“后退所以前躍(Reculer pour mieux sauter)。”正反相成,盈缺相生,皆可見其中奧妙。 葛兆光在《思想史的寫法——中國思想史導論》中說明,沒有精彩思想的時代,本身也有思想史的意義,可以說是“無畫處皆是畫”。葛兆光用了生動的比喻:“所有的眼睛看東西,都是焦點凸顯而背景含糊。可是,世界上其實本來無所謂焦點和背景,只是觀看者有了立場,有了視角,有了當下的興趣,再回頭看去,就有了焦點和背景,有了中心與邊緣,面前的世界于是產(chǎn)生了清晰的和模糊的差異。” 就如魯迅所說,“世上本沒有路,走的人多了,也便成了路”,依著路走,有指引、有方向,人多的地方也比較安全,當然是一種清晰的角度與理解。只是我們不能覺得這條路、那條路就是一切,就是所有,就是全世界。結(jié)合葛兆光先生的意思,是后設(shè)性地解構(gòu)研究的角度以及我們走的路。意味著我們要有自覺:看事情,有了焦點就有了背景。每當關(guān)注轉(zhuǎn)移,清晰的和模糊的、差異與界限,是極有可能改變的。所以擴充、增加、分散的目的,是希望在長時間的視野中,更能凸顯、聚焦、集中,也更精確地判斷事件的內(nèi)涵與價值。 順著這樣的思路,本書的重點不在于解構(gòu),也不在于指出路上有何危險,反而是反其道而行:正因為有了立場與視角,焦點才能更清楚,表述才能更清晰;正因為焦點明確,在背景浮現(xiàn)的過程中,在歷史的脈絡(luò)中,我們更能發(fā)掘“開禧北伐”“嘉定和議”的意義。 這樣子讀歷史,或許也是用處之一。 讀歷史的用處?莫非又是 “以史為鏡,可以知興替”等老套的話語?黑格爾在他的《歷史哲學》中就指出:“人類無法從歷史中學到任何東西,也沒有依據(jù)歷史上演繹出來的法則行事。”原因何在?簡要地說,每個事情都有自己獨特的事理,各受其社會、環(huán)境、人事、意識形態(tài)等制約,你的經(jīng)驗未必是我的經(jīng)驗、古未必全同于今,此一時,彼一時,時勢不同故也,所謂重演者,名同實不同,“重演”云乎哉?歷史不可能完全相同,若然如此,讀史學教訓,可能嗎?有意義嗎? 其實,正好就是這個老說法,讓我們讀歷史,才能學到更多。

虛弱的反攻:開禧北伐 作者簡介

劉芝慶,1980年生于臺北,政治大學中文所博士,臺灣大學歷史所碩士,輔仁大學歷史系學士,2015年9月,至湖北經(jīng)濟學院工作。中文系副教授,中國傳統(tǒng)文化與哲學研究中心副主任。出版著作:《江城潛研:中國學術(shù)思潮叢論》(臺北:萬卷樓出版社,2021年7月)、《解釋世界與改變世界:中國思想史的知識信仰與人間情懷》(武漢:武漢大學出版社,2019年8月)、《從指南山到湯遜湖:中國的知識、思想與宗教研究》(臺北:萬卷樓出版社,2019年3月)、《自適與修持-公安三袁的死生情切》(湖北:湖北人民出版社,2017年10月)、《經(jīng)世與安身:中國近世思想史論衡》(臺北:萬卷樓出版社,2017年2月)、《修身與治國——從先秦諸子到西漢前期身體政治論的嬗變》(臺北:花木蘭出版社,2014),并發(fā)表論文近五十篇。

- >

李白與唐代文化

- >

上帝之肋:男人的真實旅程

- >

中國人在烏蘇里邊疆區(qū):歷史與人類學概述

- >

人文閱讀與收藏·良友文學叢書:一天的工作

- >

我與地壇

- >

中國歷史的瞬間

- >

大紅狗在馬戲團-大紅狗克里弗-助人

- >

【精裝繪本】畫給孩子的中國神話