-

>

百年孤獨(2025版)

-

>

易中天“品讀中國”系列(珍藏版全四冊)

-

>

心歸何處

-

>

(精裝)羅馬三巨頭

-

>

野菊花

-

>

梁啟超家書

-

>

我的父親母親:民國大家筆下的父母

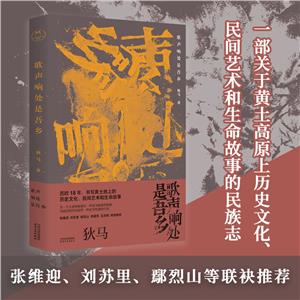

陜北地區民間藝術文化研究:歌聲響處是吾鄉 版權信息

- ISBN:9787201175119

- 條形碼:9787201175119 ; 978-7-201-17511-9

- 裝幀:平裝-膠訂

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>

陜北地區民間藝術文化研究:歌聲響處是吾鄉 本書特色

張維迎、劉蘇里、鄢烈山、李建軍、王克明等知名學者聯袂推薦。

一位作家、媒體人十八年的走訪、觀察和研究記錄。

一部關于黃土高原上歷史文化、民間藝術和生命故事的民族志。

大地總是屬于活著的一代人。我們該如何妥善面對先人們留下的文化遺產?又該為后人留下什么?

記錄當代作家與他的故鄉,民間的、情感的、個人的、文化的“高原”。

陜北地區民間藝術文化研究:歌聲響處是吾鄉 內容簡介

《歌聲響處是吾鄉》是作家狄馬對生養他50年的黃土地的一次真實、詳盡、深入的記錄和剖析。作者通過對自己腳下那片千百年來戰爭頻仍、苦瘠貧乏土地上頑強生長著的民歌、說書等民間藝術,乃至地方方言,以及藝人故事的記述,試圖展現出這片土地上人們與命運抗爭的復雜圖景,追問中國鄉土社會及其上承載著的文化的來路與去向,為讀者思考我們民族文化問題提供一份寶貴的樣本。

陜北地區民間藝術文化研究:歌聲響處是吾鄉陜北地區民間藝術文化研究:歌聲響處是吾鄉 前言

后 記

收入本書的22篇文章,都是與敝鄉陜北有關的歷史文化、民間藝術方面的散文隨筆。

這些文章寫作的時間跨度很長,早的可以追溯到2003年寫下的《賀四與他的“走場說書”》,晚的則是2021年寫的《陜北名士王雪樵》,前后歷經18年之久。18年,足以把一個后生寫成老漢。記得寫《賀四與他的“走場說書”》時,還是一個腰胯照相機、滿場子逮鏡頭的愣頭青,到寫《陜北說書的風格流變》時,已經成了一個兩鬢飛霜的虬髯客了。

這些文章除了寫作的時間長,寫作的目的也不一致。有的是為報紙雜志的專欄寫的,有的是為學術刊物的論文集成寫的,有的則是采訪后率性而為的,因而本集中的文字就呈現出內容廣、文體雜的特點:說“內容廣”,是說這些文章包含了民歌、說書、方言、歷史地理等多方面的話題;說“文體雜”,是由于這些文章受當初寫作時的目的限制,文體很不一致,有長篇的采訪筆記,有短篇的散文游記,有正經的學術論文,也有不正經的應友人請托寫的序跋評論。因而從整體上看,風格不太統一。

陜北地區民間藝術文化研究:歌聲響處是吾鄉 目錄

目 錄

民 歌

信天游的語言之美

重耳川行記

《審錄》:一部遺失在陜北高原上的歌劇

聽王向榮唱歌想到的

王向榮的那些事

馬子清和她的時代

李光明:唱出人心底的沉默

說 書

陜北說書:民間敘事文學的活化石

陜北說書的風格流變

賀四與他的“走場說書”

老調子已經唱完

聽書記

方 言

《水滸傳》里的陜北方言

陜北話里的古詞之謎

歷 史

橫山,一個王朝的西北墻

老腰鼓的歷史、現狀及未來

到定邊看長城

重游石城記

人 物

塞上名士王雪樵

王向榮:從羊倌到歌王

郭慶豐和他的視覺藝術

郭勝利畫作中的愛與憐憫

后 記

陜北地區民間藝術文化研究:歌聲響處是吾鄉 相關資料

狄馬是不像陜西作家的作家。在他的身上沒有心胸狹隘目光短淺的小農意識,沒有內陸古都文人的封閉和自大,沒有賈平凹式的病態的頹廢和極度的自戀,沒有劉亮程式的對都市文明的隔膜和敵視,沒有穆濤等許多寫作者下筆千言言不及義之扯淡,他是一個現代意義上的知識分子,是一個自覺的啟蒙主義作家。他的雜文獨標一格、深刻犀利、知識豐富、文字清通而雅致,行文流利而莊重。重要的是,他總是能針對當下中國迫切的問題給出啟人心智的判斷和分析。他的存在不僅改變了陜西文學的精神構成,而且也給中國萎靡不振的雜文寫作增添了亮色,狄馬將在中國當代雜文史上占據一席之地。我對他充滿期待。——文學評論家 李建軍看到“狄馬”我就想到“北狄”與“響馬”,一睹風貌果然有幾分匪氣;文章也帶“匪氣”。狄馬恰是“一頭自由主義的鹿”。其人不僅陜北民歌唱得好,與此相通,深情地關注底層、關注民間、關注人性與人的權利,張揚自我的靈性,更是他寫思想文化隨筆一貫的追求。這種追求比他唱的“信天游”更長久地打動我的心弦。——雜文家 鄢烈山橫山,一個王朝的西北墻

打開中國地圖,你會看到黃河從青藏高原流出,一路向東,當它流到甘肅的省會蘭州時,沒有直行,而是突然轉向,望北流去。經寧夏北流至內蒙古巴彥淖爾市東折,到包頭市托克托縣,再南折流往山西河曲、保德,直到陜西潼關縣,始循舊向,往東入海。這個線路在地圖上呈“幾”字形大彎,形似布套,故稱河套。

清人何丙勛在《河套圖考》序中這樣解釋:“河以套名,主形勝也。河流自西而東,至靈州西界之橫城,折而北,謂之出套。北折而東,東復折而南,至府谷之黃甫川入內地,迂回二千余里,環抱河以南之地,故名曰河套。”這段話清楚地表明了河套得名的原因。

從現在的地圖上看,這一三面環河的地區,遠處塞外,又與大漠相連,遠不是什么風景秀麗、物華天寶之地。但在歷史上,它的地位曾經十分重要,尤其是在以長安為中心的時代,任何一個王朝的統治者都不敢輕忽。可以說,河套安,則中國安;河套不安,則天下騷動,神州板蕩。原因簡單:它是中原王朝的北大門;而中原王朝的大患從來都在北方,而不在南方。

我們現在要說的是,在這個北大門的東南端,有一片沙漠叫毛烏素沙漠。毛烏素,在蒙古語里是“壞水”的意思——可見,在這片沙漠里“甜水”是十分稀缺的資源。在毛烏素沙漠的南緣,有一條河叫無定河。古之州府皆建于水濱,“州”字一川加三點,正是人居水邊的象形。州府如此,縣、鄉莫不如此。無定河的沿岸,自古以來就是許多州縣衙門的所在地。它們像一顆顆明珠串聯在無定河這條閃光的玉帶上。

我們的故事就從這里說起。

一

橫山,一個王朝的西北墻

打開中國地圖,你會看到黃河從青藏高原流出,一路向東,當它流到甘肅的省會蘭州時,沒有直行,而是突然轉向,望北流去。經寧夏北流至內蒙古巴彥淖爾市東折,到包頭市托克托縣,再南折流往山西河曲、保德,直到陜西潼關縣,始循舊向,往東入海。這個線路在地圖上呈“幾”字形大彎,形似布套,故稱河套。

清人何丙勛在《河套圖考》序中這樣解釋:“河以套名,主形勝也。河流自西而東,至靈州西界之橫城,折而北,謂之出套。北折而東,東復折而南,至府谷之黃甫川入內地,迂回二千余里,環抱河以南之地,故名曰河套。”這段話清楚地表明了河套得名的原因。

從現在的地圖上看,這一三面環河的地區,遠處塞外,又與大漠相連,遠不是什么風景秀麗、物華天寶之地。但在歷史上,它的地位曾經十分重要,尤其是在以長安為中心的時代,任何一個王朝的統治者都不敢輕忽。可以說,河套安,則中國安;河套不安,則天下騷動,神州板蕩。原因簡單:它是中原王朝的北大門;而中原王朝的大患從來都在北方,而不在南方。

我們現在要說的是,在這個北大門的東南端,有一片沙漠叫毛烏素沙漠。毛烏素,在蒙古語里是“壞水”的意思——可見,在這片沙漠里“甜水”是十分稀缺的資源。在毛烏素沙漠的南緣,有一條河叫無定河。古之州府皆建于水濱,“州”字一川加三點,正是人居水邊的象形。州府如此,縣、鄉莫不如此。無定河的沿岸,自古以來就是許多州縣衙門的所在地。它們像一顆顆明珠串聯在無定河這條閃光的玉帶上。

我們的故事就從這里說起。

一

無定河流域土質疏松,宜牧宜稼,自古以來就有人類在此刀耕火種,繁衍生息。1923年,有一個叫桑志華的法國天主教神父兼地質學家、人類學家,在鄂爾多斯一帶傳教,結果在今天榆林市橫山區的高鎮油頭坊村發現六件打制石器,后來在一次不經意的考察中,竟然在一片鴕鳥蛋和羚羊牙齒的化石中發現了一顆距今三萬年的七八歲兒童的上門齒,專家們給他起名叫“河套人”。讓我們記住這個法國人桑志華,他在中國共生活了30年,直到62歲才返回法國。他是較早走進陜北進行科學考察的外國人。40年之后,中國著名的史前考古學家裴文中教授,沿著當年桑志華的考察路線,在無定河一帶進行了小規模的考古發掘,結果在今天橫山區城關鎮吳家溝附近的石馬洼村,發現了一個史前人類頭蓋骨。這個頭蓋骨骨質已經全部石化,但重量較大。經鑒定,可能是一個中老年男性的頭蓋骨,大致與“河套人”同期。按照國際通行的命名原則,這個頭蓋骨應當命名為“石馬洼人”或“吳家溝人”。

后來這一帶成為獫狁、犬戎、鬼方、白狄的天下,秦漢時又為匈奴人所盤踞。一直到唐貞觀年間,無定河流域又迎來另一批客人,那就是黨項人。黨項人本來世居四川、青海、甘肅三省交界的地方。后來吐蕃漸漸強盛,部分黨項族被迫內遷至隴東、陜北一帶。唐朝末年,山東落第秀才黃巢起兵造反,政府的官軍力量薄弱,朝廷征調各路兵馬“勤王”,黨項族的拓跋部落率子弟加入到鎮壓黃巢的隊伍中。叛軍覆滅后,朝廷嘉獎各路有功之臣。黨項族的拓跋家族理所當然地受到了封賞。首先,拓跋家族被賜皇姓,由“拓跋”改為“李”姓。這以后,李繼遷、李德明、李元昊才有了和漢人一樣的姓。其次,封部落首領拓跋思恭為夏州節度使,領銀、夏、綏、靜、宥五州之地。從此,黨項族正式登上歷史舞臺,成為這片土地的實際主人。

所謂“實際主人”,意思是隨著唐末藩鎮割據、五代相繼更替,朝廷對無定河流域的實際控制力很低,大多數時候不過視它們為“羈縻州”而已。所謂“羈縻州”,就是在大一統的君主專制時代,朝廷為了節約統治成本,對少數民族采取的一種松散的管理模式。這種模式頗類現代政治中的“地方自治”。在一般情況下,只要他們不反叛,朝廷對他們不征收賦稅徭役,也不干涉他們內部的管理,對他們的生產生活、風俗習慣采取一種放任自流的態度。

“羈縻”二字很有講究。它本來是用在牲口上的。“羈”是給牛馬套上籠頭,防止它偷吃或亂跑;“縻”(mí)就是用繩子系住,但允許它有一定的自由。陜北話里至今都有“縻”這個詞,且讀音和語義一點沒變。一般指主人沒有專門的時間放牧牲口,就把馬、牛、驢用一根長繩子拴在一片草地上。有時主人就在不遠處干活。這樣,這頭牲口就有足夠的草場,但繩子的長度又限制它跑不了多遠。它和“拴”的區別是:“縻”的繩子很長,而且它腳下一定有足夠的草地;“拴”的繩子很短,腳下未必有吃的。知道了這個字的本義,你就知道古人造詞之妙。當初給這種新的管理模式命名的文人官員,一定是煞費苦心。天朝官員的輕蔑、無奈、自大和狡獪都在這兩個字里邊了。

就這樣,這個質樸尚義、重諾輕死的種族在無定河畔開始了他們打馬放牧、彎弓射雕的日子。一直過了大約三百多年,中原趙宋王朝建立,朝廷出于統一的需要,要求黨項族首領李繼遷交還土地。太平日子從此告吹,代之而起的是狼煙四起、旋降旋反的戰斗歲月。

太平興國七年(982),李繼遷的族弟李繼捧向宋朝獻上五州之地。李繼遷對他的謀士張浦說:“吾祖宗服食茲土逾三百年,父兄子弟列居州郡,雄視一方。今詔宗族盡入京師,死生束縛之,李氏將不血食矣!奈何?”以此,當宋朝的使臣來到銀州,準備接受五州之地時,李繼遷以葬埋乳母為名,以棺材、喪車作掩護,里面藏滿兵器,率領數十名子弟,逃亡地斤澤(在今內蒙古的烏審旗),開始了他的反叛生涯。

后來,李繼遷上書宋朝欲討回“夏州”故地時,動情地說:“夏州荒土,羌戶零星,在大宋為偏隅,于渺躬為世守。祖先靈爽,應戀首丘;明發私懷,敢忘宗土?”千載以下,從這些簡短的文字中,你還可以讀出一個熱血男兒對生他養他的故土懷有的深情厚意。后來李繼遷及他的長子李德明在無定河畔與宋軍展開大小數百場激戰,直至公元1038年,他的孫子李元昊在興州(今寧夏銀川市)稱帝,黨項族從銀州起家,經過數代人的鏖戰,算是正式與宋朝異爨分家,走上了與遼、宋分庭抗禮的鼎足之路。

二

西夏建國后,并沒有放棄對“龍興之地”無定河流域的控制與經營,而是充分利用無定河之南的十萬大山做屏障,不停地向南推進。這時,一個從來沒有過的地理名詞“橫山”,高頻率地出現在宋代的典籍中。

宋代以前的文獻,如《山海經》《水經注》以及唐人的《元和郡縣圖志》里都把毛烏素沙漠以南的這道山脈通稱為“白于山”。只有到了宋代,這道大山才成為時人心中永遠翻不過去的墻垣,成為橫亙在宋朝文武官員心中的梁木與巨巒。

在宋代的文獻中,橫山有廣義和狹義兩種:廣義的橫山指的是毛烏素沙漠南緣,東起麟州、府州,向西直達六盤山北麓,全長約千余公里的廣闊山地。如《續資治通鑒長編》卷149,記載韓琦與范仲淹的對策:“元昊巢穴實在河外。河外之兵,懦而罕戰。惟橫山一代蕃部,東至麟、府,西至原、渭,二千余里,人馬精勁,慣習戰斗之事。”這段話中的“橫山”顯然指的是廣義的橫山。它不僅包括陜北大部,而且將今天甘肅省的平涼市、寧夏的固原市也含蓋在里邊了。韓琦與范仲淹又在同一份策對里說:“(橫山)與漢界相附,每大舉入寇,必為前鋒。故西戎以山界蕃部為強兵,漢家以山界屬戶及弓箭手為善斗。以次觀之,各以邊人為強。”可見,在宋人的心目中,“山界”與“橫山”是同義詞。越過橫山就是茫茫沙漠,就是西夏人的地盤了。

狹義的橫山指的是白于山主峰以東,到無定河流域一帶的狹長山地。白于山的主峰位于今天榆林市定邊縣的白灣子鎮,點魏梁,海拔1970米。《宋史·種諤傳》載:“諤言:橫山延袤千里,多馬宜稼,人物勁悍善戰,且有鹽、鐵之利,夏人恃以為生;其城壘皆控險,足以守御。今之興功,當自銀州始。其次遷宥州,又其次修夏州,三郡鼎峙,則橫山之地已囊括其中。”銀州故城在今天橫山區的黨岔鎮,宥州在今天內蒙古鄂托克前旗的城川古城,夏州故地就是今天榆林市靖邊縣的統萬城,三城恰好將橫山包圍。以此判斷,種諤說的“橫山”指的是狹義的橫山。

橫山南部的邊界由于地勢平坦,沒有大的自然障礙物,故界限相對模糊。但在宋夏大規模的戰爭中,一般將其界定在大理河流域、清澗河上游的安定堡(今子長市安定鎮)、周水河上游的保安軍(今延安市志丹縣)一線。

需要說明的是,文獻里講的,橫山是西夏與宋王朝在西北的分界線,只是一個大致的說法。實際上,對于冷兵器時代的國家政權來說,疆域從來沒有一條明確的界線。以橫山為例,終宋一代,宋軍都沒有完全控制橫山,將夏人逐出無定河以外。黨項百年,即使野心勃勃如李元昊,也沒有完全占領橫山,將宋軍趕到大理河以南。宋夏兩國,交戰百年,大致以無定河與蘆河為界,互有攻伐。無定河以北、蘆河以西屬于夏人的地盤;無定河以南、蘆河以東屬于北宋的疆域。這里沒有誰對誰錯的問題,一切取決于當時的形勢和武力的強弱。

三

西夏立國初期,李元昊頻頻出擊,與宋朝在東起麟府、西盡秦隴,全長約兩千余里的國境線上不停騷擾。東邊以窟野河為界,麟州、府州為宋朝占領,但窟野河以西,麟府以南的大片土地皆為西夏所有。因此,宋人的文獻里說“麟府孤懸”。往西至無定河,下游的綏州為夏人控制。在冷兵器時代,河流沖積成的河谷往往就是軍事進攻的通道,因而,控制了綏州就意味著控制了無定河的下游地區,且直接威脅著中上游的城堡安全。延州雖為宋軍占領,但往北四十里即為西夏的境界。鄜延路的宋夏疆界大致在今天安塞縣城一線。延州西北的保安軍與順寧寨一直掌握在宋軍手里,因此,這一地區的宋夏疆界是以白于山為界的,夏人一直沒有進入周河流域。再往西,宋朝環慶路的控制范圍大致就是今天的隴東地區。但打來打去,僅過了幾年,西夏的經濟實力就不能支撐了,宋朝也適時地關閉了榷場和互市,李元昊被迫低頭,向宋朝獻上稱臣言和的表文。

可惜好景不長。公元1067年,20歲的少年天子宋神宗即位,一改前任皇帝息事寧人的邊疆政策,施行“重拳出擊”的強硬國策,導致太平20年的宋夏邊境再起狼煙。神宗皇帝先是派重臣種諤攻取了無定河下游的綏州,繼而溯游北上,企圖再取無定河與明堂川(今榆溪河)的咽喉要沖啰兀城,卻遭到夏人的頑強抵抗。后兩國被迫收兵,議定以“去綏州二十里為界”,界北屬西夏所有,界南由宋軍屯兵。

讀歷史教科書,我們常常對某些好大喜功、開疆拓土的皇帝大加贊揚,稱他“雄才大略”。豈不知,遇上“雄才大略”的皇帝,對家天下的政權來說是好事;對當時的老百姓來說,則未必是福分。有時倒還不如遭逢一個“暗弱”之主,還能過太平日子呢!種諤把綏州拿下,給老百姓分糧嗎?元昊把啰兀城占住,讓西夏人免費觀光嗎?也就是說,普通老百姓并不會從開疆拓土中得到任何好處,相反卻要付出生命的代價。對當時住在橫山的老百姓來說,是給李元昊當臣民,還是給宋仁宗當臣民,這里面也沒有本質的區別。難道趙家人來了就不要磕頭納糧么?

你當然可以說,這土地自古以來都是中原人的,西夏人來了就是侵略,但事實上,戰端一開就很難分出“正義”和“非正義”來,歷史上發生過的戰爭多數是混合型的。也就是說,你很難在戰爭的兩端分出誰是的善,誰是的惡。有的戰爭開始是純粹的自衛,到后來卻變為侵略;有的戰爭開始是赤裸裸的侵略,到后來卻變成自衛。

當西夏國內發生大面積旱災,接踵而來的是饑荒和瘟疫,宋朝卻在這時關閉了榷場和互市,下令糧食禁運,不許一粒米“糶與西賊”時,李元昊發動的戰爭就是生存性的,目的不過是為了活命。當然,對于沿邊一帶被擄掠的老百姓來說,這無疑是侵略。元豐四年(1081),宋朝得到假情報,說夏國君主李秉常遇刺身亡(實際上是被其母囚禁),宋朝覺得直搗興、靈,恢復王土的時機到了,于是不顧與夏人先前的盟約,派幾十萬大軍,五路伐夏。這樣的戰爭就絕不是生存性的,而是擴張性的。

五路大軍開始勢如破竹,種諤九月圍攻米脂,十月拿下石州、夏州,宦官王中正也同時攻下宥州,北宋自立國以來就想控制整個橫山,至此離夢想只有一步之遙,但誰料想永樂之戰遭到慘敗。有史料說,宋軍20萬人馬“渴死者太半”,幾乎全師喪盡。神宗夜半得到消息,繞床步行,捶胸頓足。至此,北宋收復橫山夢碎。“元祐分疆”后,朝廷不得不面對現實,承認了西夏作為一個國家的合法性存在,不復再有“橫山強兵、戰馬、山澤之利,盡歸中國”的念想。

可惜的是,那些陷落在無定河泥沙里的人、渴死在永樂城里的人、被滾木礌石砸死在大理河河道的人、凍斃餓死在韋州瀚海里的人,再也活不過來了。

唐人陳陶有七絕《隴西行》傳世:“誓掃匈奴不顧身,五千貂錦喪胡塵。可憐無定河邊骨,猶是春閨夢里人。”寫閨中妻子不知丈夫戰死,依然在夢中期盼良人歸回。豈不知,此時的丈夫已成無定河邊的白骨。詩人以及他的其他作品都湮沒無聞,唯有這一首的后兩句流傳千古。

宋人張舜民曾跟隨環慶路主帥高遵裕掌機密文字,親眼見過戰爭的殘酷。他在《西征回途中二絕》中寫道:“青銅峽里韋州路,十去從軍九不回。白骨似沙沙似雪,將軍休上望鄉臺。”寫攻打靈州的戰爭,士兵的死亡率高達90%,累累的白骨鋪在沙地上,太陽出來,照耀得如雪一樣白。

后人在描述一些戰略要地,尤其是在宣傳自己的家鄉時,總忘不了說一句“自古以來就是兵家必爭之地”。豈不知,對當時生活在這些地方的人來說,這話不是美譽,倒是咒語。“兵家必爭之地”就是血流成河之地,就是孤兒成堆、寡婦盈集之地。倒還不如“兵家不爭”的好呢!

四

讀歷史,給我們的印象是,草原上的人個個都是雄兵。他們披頭散發,來去如風,手拿彎刀,殺人如割韭。實際上,戰爭到了一定的程度,是很難分出善惡的。《續資治通鑒長編》就記載,五路伐夏時,宦官王中正帥部隊“至宥州,城中居民五百戶余家,遂屠之。”以古代農民家庭一戶五口人計,王中正共殺死2500人,五百個家庭被滅門。我們今天讀歷史,也不是要從這些觸目驚心的記錄中分出是非曲直,而是透過有關像橫山這樣的軍事記錄,探究兩個民族,尤其是從生活方式到風俗習慣都截然不同的兩個民族,在有限的生存空間里,如何學會理性地相處,而不是輕易訴諸武力。

我國著名的氣象學家竺可楨先生,有一個驚人的論斷:歷史上北方游牧民族大舉入侵中原的時間,與北方氣候冷的時間大致吻合。北方游牧民族完全靠草原養活自己,當氣候變冷時,草場出產有限,牲畜得不到食物,就會發生大面積死亡。這時,他們就會向南方漢族政權發動攻擊;而地處南方的中原此時氣候也變冷,糧食等物資也會大幅減產,綜合國力亦不免下降。因此,北方外族入侵的時候,實際上也是中原王朝抵抗力差的時候。

氣候變冷的一個直接后果是,草原上會發生大面積的“雪災”,蒙古人謂之“白災”。“白災”降臨,牲畜、人口都會大面積凍死、凍傷。死亡的牲畜多起來,來不及掩埋,就會發生次生災害——瘟疫,蒙古人謂之“黑災”。黑白二災相繼降臨的時候,草原民族就不得不南下牧馬,入寇中原。入寇的目的倒也簡單,就是為擄掠財物。燒殺搶掠一過,一般他們會滿載而歸,并不想賴在中原不走。因為中原的風俗習慣、生活方式不合他們的胃口。誠如元昊本人所言:“衣皮毛,事畜牧,蕃性所便。”

上中學時,學歷史課,看到宋朝與遼、夏打仗,明明仗打贏了,卻還要簽和約。簽和約倒也罷了,有一條讓人費解:宋朝歲輸茶葉幾千或上萬斤,不由得好笑。這北方游牧民族,人人都說豪爽,實際上很小氣啊!要銀子可以花,要布匹可以穿,茶葉還要伸手嗎?你不會自己拿銀子買么?實際上當中原王朝關閉了榷場和互市后,茶葉就成了違禁品。漢族文人又自命清高,視吃茶品茗為他們的專利。豈不知,茶葉對于漢人來說,是奢侈品;對草原上的人來說是必需品。游牧民族地處寒冷,飲食以肉類為主,沒有茶葉幫助消化,人人都會肚腹腫漲,脂肪堆積,行動不便起來。也就是說,你不喝茶不會死,但他們不喝茶,真會死。

茶葉如此,布帛、鐵礦亦如此。而在有關橫山的軍事記錄中,不僅屢次提到橫山有“鹽鐵之利”,而且有粟(小米)可食,有草可牧,有民可使,有關隘險固可守。

《宋會要輯稿》方域19,記載了元豐五年(1082)鄜延路經略使沈括、副使種諤的奏對:“又山界既歸于我,則所出之粟可以養精兵數萬,得虜之牧地可以蕃息戰馬,鹽池可以來四方之商旅,鐵冶可以益兵器,置錢監以省山南之漕運。彼之所亡者如此,我之所得者如此。”甚至《范文正公集》中明確提到,在夏州彌陀洞東邊70里的地方,有一個西夏主管冶煉鐵礦的機構“鐵冶務”,“即是賊界出鐵制造兵器之處。”近年來在無定河流域,尤其是橫山區一帶的孤山曠野,發現數量不少的巨型石碾,當地百姓稱之為“牛碾子”。“牛”在陜北話里,不僅指牲畜,有時還引申為“巨大”。“牛碾子”這個詞,不僅指這種碾子只有牛才能拉得動,而且形容這種碾子的體型巨大,遠遠超出了普通百姓的碾米之用。經專家考證,“牛碾子”有可能是西夏人用于制作火藥或加工鐵礦石的工具。鹽就更不用說了,直到現在,橫山以西的定邊、鹽池一帶都有采鹽場。

橫山既然有如此多的戰略物資,那么,誰占領了橫山,誰就有可能吞并對方。

沈括、種諤在元豐五年(1082)的奏章里,對有為之君宋神宗這樣陳述橫山的利害:“臣等歷觀前世戎狄與中國限隔者,利害全在沙幕。若彼率眾度幕入寇,則彼先困;我度幕往攻,則我先困。然而西戎常能為邊患者,以幕南有山界之粟可食,有山界之民可使,有山界之水草險固可守。我師度幕而北,則須贏糧載水,野次窮幕,力疲糧窘,利于速戰。不幸堅城未拔,大河未渡,食盡而退,必為所乘,此勢之必然也。所以興、靈之民常晏然高枕,而我沿邊城寨未嘗解嚴者,地利使然也。今若能使幕南無粟可食,無民可使,無水草險固可守,彼若贏糧疲師,絕幕而南,頓兵沙磧,仰攻山界之堅城,此自可以開關延敵,以逸待勞,去則追擊,來則惜力,治約之勢在我,而委敵以空野堅城之不利。”

沈、種的對策是“盡據山界”,也就是完全占領橫山。“若占據山界不盡,則邊面之患猶在,沙幕尚為彼用;若占盡山界,則幕南更無點集之地,彼若入寇,須自幕北成軍而來,非大軍不可。如此,當先擇險要之地,立堅城,宿重兵,以為永計。”

這份奏折把橫山的重要性說得再清楚不過了,甚至千年以下,我們還能感到邊臣沈、種的超邁目光。他們的意思是說,毛烏素沙漠自古以來就是西戎與漢家的天然屏障。因為有沙漠,所以誰也不敢率先深入不毛。但西戎之所以成為邊患,全在于沙漠之南的橫山有米可食,有民可使,有水草可牧牛馬,有關隘險固可守衛軍隊。現在我大宋若將橫山全部占領,又在山界北垠險要之地筑堅城高壘,則西戎若來,舍巢穴既遠,又身處茫茫瀚海,我軍居高臨下,正好一舉擊潰。

但說說容易,真要全部占領橫山,談何容易!元祐末年,宋哲宗繼位。朝廷采取“進筑堡寨,步步為營”的策略,向北推進,但也只是收復了一些麟府以南的州縣,使得西夏的疆土與黃河隔離開來,麟府不再“孤懸”而已。大理河流域雖修筑了許多堡寨,但仍然沒有到達蘆河流域。事實上,直至北宋滅亡,宋軍都沒有渡過蘆河,將夏人全部逐出橫山。

五

蘆河與無定河實際上是一道重要的分水嶺。今天你站到橫山縣城,遠望對面的蘆河,你會驚異地發現,彼岸的風景與此岸的地貌是兩道截然不同的景觀:對岸風沙彌漫,此岸煙柳正綠;對岸百草枯萎,此岸秋色連天。氣象學家說,對岸屬風沙草灘區,此岸屬黃土溝壑區。一河之隔,風景殊異,你會不由得贊嘆造物主的神錘妙鑿。

橫山山脈實際上是一道重要的農牧業的分界線。從歷史上看,宋軍卯足了勁,有時也能翻過橫山,“五路伐夏”時環慶路的一支甚至到達靈州地區。但每當越過這條線時,宋軍就因為缺水和寒冷變得狼狽不堪起來。堅城久攻不下,撤離又遭追擊,士卒苦于嚴寒,不得不燒掉旗桿、冠帶,甚至有士兵將戰友打死,就為剝掉他的衣裳。還有人去掉漢家的頭飾,詐為蕃兵,搶奪公家的財物……不一而足。

歷史證明,由大河、沙漠、巨嶺、深海這些天然的障礙構成的農牧界線是很難突破的。中國歷史上,漢人建立的即使是強大的政權,其穩定的疆域也沒有突破天然的農牧界線。即使勉強占領牧區的土地,也無法實行有效的管理,終還是“羈縻”而已。相反,游牧民族卻可以在農耕區建立強大而統一的政權,如元朝、清朝。道理很簡單:牧區無法變成農區,農區卻可以辟為牧區。農牧界線只能南移,不能北上。因此,當宋軍“五路伐夏”,以死亡60萬人為代價,僅取得少數城寨時,蘇軾、司馬光等人上書朝廷,反而建議放棄這些到手的山寨。蘇軾認為,“存之則耗蠹中國,為禍日深;棄之則戎人不請,無緣強與。”

因此,對宋人來說,橫山就是“恨山”,就是無數邊臣、將士流血飲恨之地。一部橫山史,就是一部傷心史。

今天我們可以說,不懂橫山,就不懂陜北;不懂陜北,就不懂草原民族與中原王朝剪不斷、理還亂的千年恩怨。橫山應當成為研究游牧民族、農耕民族此消彼長、對立統一的樣本,供后人探訪憑吊、考古發掘。

“欲知塞上千秋事,唯有橫山古銀州”,在我們的歷史學家中,將某一時段作為畢生的對象加以研究的很多,但將某一區域作為對象研究的委實不多。也就是說,“斷代”的很多,“斷地”的不多。如果能將“橫山”作為一個課題研究,并成立“橫山學”或“橫山學會”這樣的機構,集眾多領域學者之所長,數十年之后,橫山完全有可能成為一個研究王朝更替、治亂循環的基地,供世人贊嘆。

陜北地區民間藝術文化研究:歌聲響處是吾鄉 作者簡介

狄馬,獨立作家,陜西省子長縣人。在農村讀完中小學。1992年畢業于延安大學中文系,長期從事報刊編輯工作。上世紀90年代以來,發表思想評論、散文隨筆、文學批評等各類文字若干。著有思想隨筆集《一頭自由主義的鹿》《我們熱愛什么樣的生活》,雜文集《中國雜文百部•狄馬集》《另類童話》等。

- >

巴金-再思錄

- >

莉莉和章魚

- >

詩經-先民的歌唱

- >

唐代進士錄

- >

我與地壇

- >

伊索寓言-世界文學名著典藏-全譯本

- >

史學評論

- >

山海經