-

>

清通鑒(全四冊)(精裝)

-

>

明通鑒(全三冊)(精裝)

-

>

跨太平洋的華人改良與革命 1898-1918

-

>

天有二日(簽名鈐印特裝本)

-

>

歐洲至暗時刻(1878-1923):一戰為何爆發及戰后如何重建

-

>

(精裝)奧托·馮· 俾斯麥與德意志帝國建立

-

>

華文全球史:中國文脈

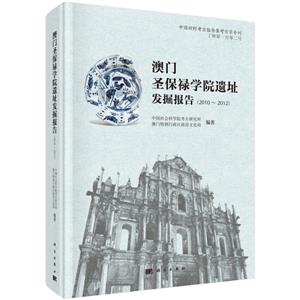

澳門圣保祿學院遺址發掘報告(2010~2012) 版權信息

- ISBN:9787030638953

- 條形碼:9787030638953 ; 978-7-03-063895-3

- 裝幀:一般膠版紙

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>

澳門圣保祿學院遺址發掘報告(2010~2012) 本書特色

本報告公布的是由***考古研究所、澳門特別行政區政府文化局組成的澳門聯合考古隊于2010年至2012年期間在澳門圣保祿學院遺址的發掘成果,出土資料整理與報告編寫工作由雙方共同負責,自2015年至2019年底,前后歷時五年有余。報告中對發掘所見遺跡進行了全面公布,出土遺物數量眾多,據統計達九千余件,受篇幅限制,本報告僅選取約600件具有典型性和代表性的器物標本。

澳門圣保祿學院遺址發掘報告(2010~2012) 內容簡介

本書全面系統地公布了由中國社會科學院考古研究所、澳門特別行政區政府文化局組成的澳門聯合考古隊于2010~2012年期間在圣保祿學院遺址發掘的成果。遺址內發現學院夯土圍墻和大型基巖坑等重要遺跡,出土了數量眾多的陶瓷器碎片以及磚瓦類建筑構件殘片,其中包括不少年代約為明末清初的外銷瓷殘片,為中國陶瓷器外銷、海上絲綢之路等相關研究提供了重要物證。本書的出版對于深化澳門歷史考古研究、中葡貿易史乃至中外文化交流研究均具有較為重要的學術意義。

澳門圣保祿學院遺址發掘報告(2010~2012) 目錄

引言1

**章 圣保祿學院遺址與考古工作3

**節 自然環境 3

第二節 歷史背景及研究史 6

一、澳門簡史 6

二、圣保祿學院興衰歷程 7

三、圣保祿學院遺址 8

第三節 考古工作過程 10

一、田野工作 10

二、室內整理 14

第二章 地層堆積與遺跡分布 16

**節 遺跡分布空間關系 16

一、探方分布 16

二、探方與遺跡關系 16

第二節 高園街16~22號發掘地點典型地層堆積 18

第三節 高園街35號及哪咤廟等發掘地點的建筑遺跡 22

一、高園街35號的夯土墻遺跡 22

二、哪咤廟的石墻基遺跡 26

第四節 高園街16~22號發掘地點的主要遺跡 29

一、基巖坑(H9)及相關遺跡 29

二、AS2010T109H12 31

三、其他晚期遺跡 32

第三章 出土遺物 35

**節 基巖坑及相關遺跡出土遺物 35

一、日常器物 35

二、建筑材料 132

三、小結 140

第二節 H12出土遺物 140

一、日常器物 140

二、建筑材料 150

三、小結 154

第三節 其他文化層及晚期遺跡出土遺物 154

一、日常器物 154

二、小結 164

第四章 相關問題討論165

**節 克拉克瓷器的特點、產地和時代 165

一、克拉克瓷器的特點 167

二、產地和時代 167

第二節 其他陶瓷器的特點、產地和時代 171

一、胎、釉、工藝特征 171

二、紋飾分類 171

三、款識相關 174

四、產地和時代 174

第三節 出土陶瓷器的性質 180

第四節 發現的遺跡與圣保祿學院的關系 183

第五章 結語187

一、考古工作開展和遺跡發現的學術價值 187

二、出土遺物特征及其所反映出的歷史價值 188

三、遺跡和遺物的發現有助于推動海上陶瓷貿易研究 190

四、圣保祿學院遺址考古發現的社會意義 191

附表 出土陶瓷器款識一覽表193

附錄一 澳門圣保祿學院遺址出土動物骨骼遺存的鑒定與研究199

一、出土概況 199

二、研究方法 199

三、鑒定結果 202

四、相關問題討論 219

五、結語 225

附錄二 澳門圣保祿學院遺址物探報告229

一、物探位置、目的 229

二、工作方法說明 229

三、物探分區與工作過程 230

四、物探數據及反演圖 231

五、物探結果與相關問題 237

附錄三 澳門圣保祿學院遺址出土瓷器的便攜式X射線熒光分析報告 239

一、產地分析 239

二、工藝分析 242

中文摘要275

Abstract 277

Resumo 279

日本語要旨282

后記284

插 圖 目 錄

圖一 澳門在珠三角位置圖4

圖二 澳門特別行政區行政區劃圖(2015)5

圖三 圣保祿學院遺址發掘區位置圖10

圖四 2010年度考古布方圖 17

圖五 高園街20、22號發掘區總平、剖面圖 插頁

圖六 高園街16、18號發掘區總平面圖 插頁

圖七 T105、T205東壁剖面圖 19

圖八 T203剖面圖 21

圖九 高園街35號夯土墻平面圖 23

圖一〇 高園街35號夯土墻平、剖面圖 24

圖一一 高園街35號勘探探孔分布圖 25

圖一二 哪咤廟發掘地點位置示意圖 27

圖一三 哪咤廟發現遺跡平、剖面圖 28

圖一四 基巖坑(H9)平面圖 30

圖一五 H12平、剖面圖 31

圖一六 青花大碗 37

圖一七 青花碗Aa型 40

圖一八 青花碗 42

圖一九 青花碗Ab型 45

圖二〇 青花碗 47

圖二一 青花碗 49

圖二二 青花碗 51

圖二三 青花碗 53

圖二四 青花碗 56

圖二五 青花碗 59

圖二六 青花碗H型 62

圖二七 青花碗 65

圖二八 青花小碗 67

圖二九 粗青花碗A型 69

圖三〇 粗青花碗B型 71

圖三一 粗青花碗C型 73

圖三二 青花盤 75

圖三三 青花盤 78

圖三四 青花盤 81

圖三五 青花盤 84

圖三六 青花盤 86

圖三七 青花盤Ga型 87

圖三八 青花盤 90

圖三九 青花盤 95

圖四〇 青花杯、缽99

圖四一 青花碟101

圖四二 青花盒、器蓋、香爐104

圖四三 青花執壺106

圖四四 青花瓶108

圖四五 青花瓶111

圖四六 青花罐、盆112

圖四七 白瓷碗115

圖四八 白瓷盤、杯及器蓋117

圖四九 出土器物121

圖五〇 石器及玻璃器131

圖五一 普通板瓦132

圖五二 檐頭板瓦及滴水134

圖五三 普通筒瓦136

圖五四 檐頭筒瓦137

圖五五 瓦當139

圖五六 青花碗、盤、杯、瓶142

圖五七 出土瓷器146

圖五八 普通筒瓦151

圖五九 方磚152

圖六〇 條磚及其他153

圖六一 青花碗、盤、碟157

圖六二 出土瓷器159

圖六三 鴉片盒162

圖六四 方磚(AS2010T202②∶6) 164

圖六五 景德鎮觀音閣明代窯址出土的克拉克青花瓷盤殘片168

圖六六 景德鎮東風瓷廠出土的克拉克瓷碗168

圖六七 景德鎮御窯廠龍珠閣2014年發掘的泰昌至崇禎時期的瓷器169

圖六八 益宣王朱翊鈏墓的大盤169

圖六九 景德鎮御窯遺址B型民窯青花碗 176

圖七〇 景德鎮B型民窯青花碗(04JYHT2305⑤∶93) 176

圖七一 景德鎮A型民窯青花碗 177

圖七二 景德鎮A型民窯青花碗(04JYHT2305⑤∶22) 178

圖七三 景德鎮A型民窯青花碗(04JYHT2305⑤∶89) 178

圖七四 景德鎮A型民窯青花碗(04JYHY13上∶4) 178

圖七五 福建平潭明代晚期“九梁Ⅰ號”沉船出土青花瓷碗178

圖七六 圣保祿學院遺跡分布及范圍推測184

澳門圣保祿學院遺址發掘報告(2010~2012) 節選

引 言 圣保祿學院遺址位于澳門半島的核心區域,殘存的教堂前壁(俗稱“大三巴”牌坊)是世界文化遺產“澳門歷史城區”的重要組成部分。2005年底,國際古跡遺址理事會(ICOMOS)專家應邀訪澳時指出:“大三巴昔日歷史肌理被切斷,應想辦法縫合,以及做更全面的考古發掘,尋找更多歷史遺存,加深其價值的展示。” 2009年5月,澳門特別行政區政府成立跨部門工作小組開始開展“大三巴”世界文化遺產核心區及周邊區域整體規劃研究,此事引起了澳門政府、社會民眾及媒體各界的廣泛關注和討論b。澳門政府計劃拆除圣保祿教堂(又稱天主之母教堂)c東側四棟建于20世紀60年代的公務員宿舍樓,這四棟建筑所占地塊被推測位于圣保祿學院遺址范圍之內,因此拆除之后的空間如何使用,在沒有開展考古工作之前難以定論(圖版一,1)。同年11月,中國社會科學院考古研究所科研處時任處長叢德新和漢唐考古研究室時任主任朱巖石應邀赴澳門進行現場考察,與澳門文化局相關負責人就合作開展工作事宜進行進一步磋商,并初步擬定了考古工作日程。 考古工作的主要目的是通過對原宿舍樓拆除后的場地進行全面考古勘探發掘,了解該區域文化層堆積情況,探尋圣保祿教堂所屬圣保祿學院內相關建筑遺跡及學院范圍,為復原該區域的歷史進程積累數據,同時也著力了解該區域早于圣保祿學院時期地形、地貌等地理環境的變遷情況,為進一步促進澳門世界文化遺產的保護工作做出積極的貢獻。 2010年初,中國社會科學院考古研究所與澳門文化局成立聯合考古隊,開啟圣保祿學院遺址的考古工作,發掘總領隊由朱巖石擔任。自2010年4月至2012年5月,先后開展了四期考古工作,分別由劉振東、錢國祥、董新林擔任執行領隊,考古隊員囊括了考古研究所漢唐考古研究室絕大多數成員,計有汪勃、郭曉濤、楊勇、王睿、沈麗華、汪盈、肖淮雁、徐龍國、劉瑞、何歲利、韓建華、石自社、劉濤以及技師王存金、韓燕民、夏振民、王向陽、董慧杰、吳新年等20余人。此外,考古研究所科技中心劉建國負責發掘測量指導工作,鐘建負責物探工作。澳門文化局方面主要參與及協助人員有:張鵲橋、周紅萍、陳炳輝、薛啟善、陳志亮、趙月紅、關俊雄、盧可茵等。 本報告公布的資料即為澳門聯合考古隊2010至2012年期間在圣保祿學院遺址的發掘成果。報告中對發掘所見遺跡進行了全面公布,出土遺物數量眾多,據統計達九千余件,受篇幅限制,本報告僅選取約600件具有典型性和代表性的器物標本。 **章 圣保祿學院遺址與考古工作 **節 自 然 環 境 澳門特別行政區(北緯22°04′36.0″~22°13′01.33″,東經113°31′41.4″~113°37′48.5″)位于中國大陸南端、珠江入海口西岸,北距廣東省省會廣州市約108千米,東距香港特別行政區約65千米,南側即為浩瀚的南中國海,東南方向分布著萬山群島等眾多小型島嶼a。澳門、廣州、香港三地鼎足分布于珠江河口灣(伶仃洋)之外緣,與三角洲其他城鎮構成了密集的城市群(圖一)。澳門自明清以來就成為了東南亞與東北亞航路的中繼點,是16~19世紀東西方貿易的重要港口之一。 澳門在地理上位于北回歸線以南,臨近熱帶北緣,地處亞洲大陸東南沿海,受季風影響,屬海洋性季風南亞熱帶氣候向海洋性季風熱帶氣候的過渡類型。總體而言,澳門地區氣候溫暖,年平均氣溫約22.3℃,全年溫差變化在11~14℃,年平均降雨量達1988毫米。不過受季風影響,降雨量季節分配很不均勻,干濕季節分明,一般春、夏季潮濕多雨,秋、冬季相對濕度較低且雨量較少。由于地處熱帶氣旋范圍內,夏、秋季(一般為5~10月)多臺風,對人們日常生活影響較大。 現在的澳門由澳門半島、氹仔島、路環島和路氹城等部分組成,總面積約32.8平方千米,是中國省、自治區、直轄市、特別行政區一級行政區劃中面積*小的單位(圖二)。澳門半島北接珠海市香洲區,通過拱北口岸與內陸相通,西側與珠海灣仔隔內港相望。氹仔、路環位于澳門半島南側,原本為兩個離島,但因路氹之間不斷進行的大規模填海工程已連為一體,在路氹填海區通過蓮花口岸與珠海市橫琴鎮相通。位于北部的澳門半島是澳門特別行政區的政治、經濟和文化中心,占澳門總面積的31.8%,明清時期的澳門多專指澳門半島。半島地勢南高北低,是一個南北向延伸的長條形半島,半島上山地、丘陵多,平原少,山丘均由花崗巖體構成。半島在歷史上面積較小,從1863年開始不斷進行填海工程,截至2010年半島面積已超過9.3平方千米,比1840年的2.78平方千米,增大了3倍以上。 圣保祿學院遺址位于澳門半島中部的制高點——大炮臺山西北山麓,現存遺跡主要由圣保祿教堂、教學區南翼建筑及大炮臺等三處遺址群構成。圣保祿學院在歷史文獻中的稱謂比較復雜,有學院、書院、會院、修院、修道院、神學院、三巴寺、三巴廟、大三巴等,其中雖不無語言翻譯的問題,但也存在因功能差異而產生屬性不同的情況。有學者曾試圖按照管理及功能的差異,將之區分為會院和學院兩大部分,但事實上圣保祿教堂、會院、學院乃至生活區之間不僅在空間上并非截然隔斷,而且在使用和管理上也交叉頗多。結合其長時段的發展過程和鼎盛時期的特點,學院一詞較能囊括所有組成空間和功能,并且國內外近年出版的有關圣保祿學院的研究專著或論文也多使用“學院”一詞,因此本報告亦采用“圣保祿學院”這一稱謂,在空間上包括教堂、教學區、生活區以及附屬功能區等組成部分。 第二節 歷史背景及研究史 一、澳 門 簡 史 澳門在明嘉靖以前只是一個小漁村,本名“壕(蠔)鏡”或“濠鏡澳”c。據清乾隆年間《澳門記略》記載:“濠鏡澳之名著于《明史》,其曰澳門,則以澳南有四山離立,海水縱貫其中,成十字,曰十字門,故合稱澳門。或曰澳有南臺、北臺,兩山相對如門云。”又“東西五六里,南北半之。有南北二灣,可以泊船,或曰南環。二灣規圓如鏡,故曰濠鏡。”d澳門得名原因眾說不一e,但大多與其所處地理環境和物產關系較大。

- >

我從未如此眷戀人間

- >

推拿

- >

隨園食單

- >

詩經-先民的歌唱

- >

經典常談

- >

伯納黛特,你要去哪(2021新版)

- >

新文學天穹兩巨星--魯迅與胡適/紅燭學術叢書(紅燭學術叢書)

- >

小考拉的故事-套裝共3冊