-

>

ŪÕ═©Ķb(╚½╦─āį(c©©))(Š½čb)

-

>

├„═©Ķb(╚½╚²āį(c©©))(Š½čb)

-

>

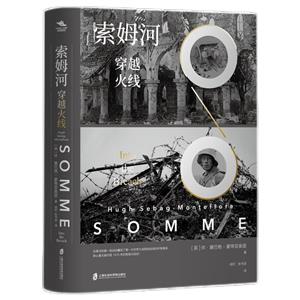

┐ń╠½ŲĮč¾Ą─╚A╚╦Ė─┴╝┼cĖ’├³ 1898-1918

-

>

╠ņėąČ■╚šŻ©║×├¹ŌjėĪ╠žčb▒ŠŻ®

-

>

ÜWų▐ų┴░ĄĢr(sh©¬)┐╠Ż©1878-1923Ż®Ż║ę╗æ(zh©żn)×ķ║╬▒¼░l(f©Ī)╝░æ(zh©żn)║¾╚ń║╬ųžĮ©

-

>

(Š½čb)ŖW═ąĪż±TĪż ┘┬╦╣¹£┼cĄ┬ęŌųŠĄ█ć°(gu©«)Į©┴ó

-

>

╚A╬─╚½Ū“╩Ę:ųąć°(gu©«)╬─├}

ą┬Ģ°--ūg╬─╝o(j©¼)īŹ(sh©¬):╦«ųąč¬Ī¬Ī¬1971─ĻĄ─░óĄ┘┐©▒O(ji©Īn)¬zŲ┴x╝░Ųõ▀z«a(ch©Żn)

Ż©├└Ż®║Ż╔¬Īż░▓Īż£½Ųš╔Ł¥72.5¥98.0æ(zh©żn)ĀÄ(zh©źng)Ą─ėÓĀa-Ę©╠m╬„ų│├±Ą█ć°(gu©«)Ą─£ń═÷╝░├└ć°(gu©«)ī”(du©¼)įĮ─ŽĄ─Ė╔ŅA(y©┤)-(╔Ž.Ž┬)

[├└]Ėź└ūĄ┬└’┐╦Īż┴_Ė±═▀Ā¢ ų°Ż¼š▓õĖ ūg¥98.0¥158.0

╦„─Ę║ė:┤®įĮ╗ŠĆ ░µÖÓ(qu©ón)ą┼Žó

- ISBNŻ║9787552034561

- Ślą╬┤aŻ║9787552034561 ; 978-7-5520-3456-1

- čbļŻ║ę╗░Ń─z░µ╝ł

- āį(c©©)öĄ(sh©┤)Ż║Ģ║¤o

- ųž┴┐Ż║Ģ║¤o

- ╦∙ī┘ĘųŅÉŻ║>>

╦„─Ę║ė:┤®įĮ╗ŠĆ ▒ŠĢ°╠ž╔½

╦„─Ę║ėæ(zh©żn)ę█╩Ū**┤╬╩└Įń┤¾æ(zh©żn)ųąęÄ(gu©®)─Ż*┤¾Ą─ę╗┤╬Ģ■(hu©¼)æ(zh©żn)ĪŻėóĪóĘ©ā╔ć°(gu©«)┬ō(li©ón)▄Ŗ×ķ═╗ŲŲĄ┬▄ŖĘ└ė∙▓óīóŲõō¶═╦ĄĮĘ©Ą┬▀ģŠ│Ż¼į┌╬╗ė┌Ę©ć°(gu©«)▒▒ĘĮĄ─╦„─Ę║ėģ^(q©▒)ė“?q©▒)Ź╩®ū„æ?zh©żn)ĪŻį┌▀@┤╬æ(zh©żn)ę█ųąŻ¼ļpĘĮé¹═÷╣▓ėŗ(j©¼)130╚f╚╦Ż¼┐╔ų^Ī░╦„─Ę║ėĄž¬zĪ▒ĪŻ╦³╩Ūę╗æ(zh©żn)ųą*æK┴ęĄ─Ļ楞æ(zh©żn)Ż¼ę▓╩Ū╚╦ŅÉÜv╩Ę╔Ž**┤╬░č╠╣┐╦═Č╚ļīŹ(sh©¬)æ(zh©żn)ųąĪŻ ▒ŠĢ°ęįĢr(sh©¬)ķg×ķŠĆįö╩÷æ(zh©żn)╩┬Ż¼ū„š▀├╔Ą┘ĘŲŖW└’Įø(j©®ng)▀^8─ĻĄ─蹊┐Ż¼Å─░─┤¾└¹üåĪóą┬╬„╠mĪó╝ė─├┤¾║═ėóć°(gu©«)╦č╝»┴╦ę╗ą®ĘŪ═¼īż│ŻĄ─┘Y┴ŽĪ¬Ī¬æ(zh©żn)╩┐éāĄ─╚šėøĪó┼c╝ę╚╦üĒ═∙Ģ°ą┼Ż¼ęį╝░Å─╬┤┼¹┬ČĄ─╝t╩«ūųĢ■(hu©¼)Ön░ĖĄ╚Ī¬Ī¬╦³éāėøõø┴╦╚╦éā?c©©)┌æ?zh©żn)ĀÄ(zh©źng)ųąĄ─┐ų▓└Įø(j©®ng)ÜvŻ¼šµīŹ(sh©¬)ĪóĮ³ŠÓļxĄžĘ┤ė│┴╦æ(zh©żn)ĀÄ(zh©źng)Ą─Üł┐ßĪóæ(zh©żn)ł÷(ch©Żng)Ą─¤oŪķŻ¼ūīūxš▀─▄ŪąīŹ(sh©¬)Ėą╩▄ĄĮ├┐ę╗╬╗æ(zh©żn)╩┐Č╝▓╗āHāH╩Ūę╗éĆ(g©©)├¹ūųŻ¼Č°╩Ūėąč¬ėą╚ŌĪó╗Ņ╔·╔·Ą─╚╦Ī¬Ī¬╦¹éāļmėóė┬łį(ji©Īn)ęŃŻ¼Ą½ėų¤oĘ©▒▄├ŌĄžĢ■(hu©¼)ĖąĄĮ┐ųæųŻ╗╦¹éāėą╔ŅÉ█ų°Ą─╝ę╚╦Ż¼Ą½ę▓Ė╩įĖ×ķć°(gu©«)╝ę½I(xi©żn)│÷ūį╝║Ą─╔·├³ĪŻ┼c┤╦═¼Ģr(sh©¬)Ż¼ū„š▀ę▓▌^×ķ└Ēąį┐═ė^Ąžī”(du©¼)▒Š┤╬æ(zh©żn)ę█▀M(j©¼n)ąą┴╦įu(p©¬ng)ār(ji©ż)ĪŻ▒ŠĢ°ā╚(n©©i)╚▌žSĖ╗Ż¼┘Y┴ŽŽĶīŹ(sh©¬)Ż¼▀m║ŽÅV┤¾ūxš▀ķåūxĪŻ

╦„─Ę║ė:┤®įĮ╗ŠĆ ā╚(n©©i)╚▌║å(ji©Żn)Įķ

╚ń╣¹å¢ĄĮ──ę╗ł÷(ch©Żng)æ(zh©żn)ČĘ─ę└©┴╦**┤╬╩└Įń┤¾æ(zh©żn)╬„ŠĆæ(zh©żn)ł÷(ch©Żng)Ą─╦∙ėąÕe(cu©░)š`Ż¼─Ū├┤║┴¤oę╔å¢╩Ū1916─ĻĄ─╦„─Ę║ėæ(zh©żn)ę█ŻĪ║┴▓╗ĘQ┬ÜĄ─īó▄Ŗīó─Ļ▌p╩┐▒°ūā│╔┴╦┤²įūĄ─Ėßč“ĪŻ╚ńĮ±Ż¼ėó▄Ŗ┼cŲõ╦¹ģf(xi©”)╝sć°(gu©«)▄ŖĻĀ(du©¼)įŌ╩▄Ą─¤oų^Ą─┴„č¬┼cĀ▐╔³Ż¼ęį╝░╦¹éā┴Ņ╚╦š¾@Ą─╚╠─═┴”Ż¼╔Ņ╔ŅĄž└ėėĪį┌╚╦éāĄ──X║ŻųąĪŻ ╚╗Č°āHŽ▐ė┌┤╦å߯┐▒ŠĢ°ø]ėą×ķųĖō]╣┘Ą═┴ėĄ─æ(zh©żn)ąg(sh©┤)▐qĮŌŻ¼ę▓ø]ėąįŁšÅ╦¹éāī”(du©¼)╩┐▒°╔·├³Ą─└õ─«¤oŪķŻ¼Ę┤Č°Ž“ūxš▀ūC├„Ż¼ģf(xi©”)╝sć°(gu©«)ŲõīŹ(sh©¬)ėą─▄┴”═╗ŲŲĄ┬▄ŖŪ░ŠĆĪŻį┌▀@ł÷(ch©Żng)┤¾æ(zh©żn)ę█ųąŻ¼▓╗Ģr(sh©¬)Š═Ģ■(hu©¼)ėąę╗ą®▒Ē¼F(xi©żn)┴┴č█Ą─▀M(j©¼n)╣ź┼cĘ└╩žŻ¼╚ń╣¹Ė▀╝ē(j©¬)īóŅI(l©½ng)éā─▄ē“└¹ė├║├▀@ą®Ż¼æ(zh©żn)ČĘ▀^│╠┐╔─▄▓╗ų┴ė┌╚ń┤╦æK┴ęĪŻ ▒ŠĢ°═╗│÷š╣¼F(xi©żn)┴╦ėó▄Ŗ┼cŲõ╦¹ģf(xi©”)╝sć°(gu©«)▄ŖĻĀ(du©¼)ųąĄ─╩┐▒°į┌æ(zh©żn)ČĘųą▒Ē¼F(xi©żn)│÷üĒĄ─ė┬ÜŌĪŻĻP(gu©Īn)ė┌╦„─Ę║ėæ(zh©żn)ę█Ż¼▓ó▓╗╩Ūų╗─▄ėæšō1916─Ļ7į┬1╚š▀@éĆ(g©©)é¹═÷æKųžĪó│¶├¹ščų°Ą─æ(zh©żn)ę█╩ū╚šĪŻīŹ(sh©¬)ļH╔ŽŻ¼š¹ł÷(ch©Żng)æ(zh©żn)ę█│ų└m(x©┤)┴╦4éĆ(g©©)į┬ų«Š├ĪŻ▒ŠĢ°▓ó▓╗╩ŪāHāHę└ō■(j©┤)┤µĘ┼į┌ėóć°(gu©«)Ön░Ė^ųąĄ─ėøõøČ°ŠÄīæŻ¼ū„š▀╦─╠Äū▀įLŻ¼╦č╝»┤¾┴┐║Ż═Ō╬─╝■Ż¼░³└©║▄╔┘ęŖĄ─╝t╩«ūųĢ■(hu©¼)Ön░ĖĪó┴Ņ╚╦ą─╦ķĄ─æ(zh©żn)Ąž╚šėøŻ¼ęį╝░Ū░ŠĆæ(zh©żn)╩┐īæĮoéõ╩▄╝Õ░ŠĄ─╝ę╚╦Ą─Ģ°ą┼ĪŻ▀@ą®▓─┴Ž║▄ČÓČ╝╩Ūų«Ū░ø]ėą╣½ķ_▀^Ą─ĪŻ ū„š▀═¼Ģr(sh©¬)ę▓ī”(du©¼)┤╦┤╬æ(zh©żn)ę█▀M(j©¼n)ąą┴╦ĮŌūxĪŻļm╚╗æ(zh©żn)ĀÄ(zh©źng)é¹═÷æKųžŻ¼Ą½ģf(xi©”)╝sć°(gu©«)▀Ć╩Ū╚ĪĄ├┴╦ä┘└¹ĪŻ▀@ł÷(ch©Żng)æ(zh©żn)ę█▓╗āH┤┘╩╣┴╦ėó▄Ŗ┼cŲõ╦¹ģf(xi©”)╝sć°(gu©«)▄ŖĄ─│╔ķL(zh©Żng)Ż¼▀Ć┤▌ܦ┴╦Ą┬▄ŖĄ─ą┼ą─Ż¼╩╣Ą┬ć°(gu©«)ķ_╩╝ū▀Ž“╦ź╚§ĪŻ

╦„─Ę║ė:┤®įĮ╗ŠĆ ─┐õø

╦„─Ę║ė:┤®įĮ╗ŠĆ ╣Ø(ji©”)▀x

**š┬ éź┤¾Ą─Ų┌┼╬ ▓®├╔░ó├Ę└šŻ©Beaumont HamelŻ®1916─Ļ7į┬1╚š 1916─Ļ7į┬1╚šįń╔Ž7³c(di©Żn)19ĘųŻ¼Ą┬▄Ŗ┤¾▒ŠĀI(y©¬ng)▓®├╔░ó├Ę└šī”(du©¼)├µĄ─ėó▄Ŗēq║Š└’Ż¼ŠoÅłĄ─ÜŌĘšųØu▀_(d©ó)ĄĮ░ū¤ß╗»ĪŻī”(du©¼)ä┘└¹Ą─Ų┌┼╬Å─╬┤╚ń┤╦ÅŖ(qi©óng)┴ęĪŻĪ░┤¾═Ų▀M(j©¼n)Ī▒Ż©Big PushŻ®╝┤īó└Łķ_ą“─╗ĪŻ į┌┤¾┼e▀M(j©¼n)▄Ŗų«Ū░Ż¼×ķ┴╦╠ßŪ░Ž„╚§▓┐ĘųĄ┬▄Ŗä▌(sh©¼)┴”Ż¼ėóĘ©┼┌▒°▓┐ĻĀ(du©¼)į┌7╠ņĢr(sh©¬)ķg└’Ż¼┐±▐Z×Eš©┴╦ęį╦„─Ę║ė×ķĮńĄ─Ą┬▄ŖŪ░ŠĆ▒▒▓┐║═─Ž▓┐ĪŻ╚╗Č°Ż¼╬╗ė┌▓®├╔░ó├Ę└šĄ─Ą┬▄Ŗæ(zh©żn)ŠĆųŲĖ▀³c(di©Żn)½@Ą├┴╦*×ķ├▄ŪąĄ─ĻP(gu©Īn)ūóĪŻ▓®├╔░ó├Ę└š╩ŪéĆ(g©©)│┴╝┼Ą─Ę©ć°(gu©«)┤ÕŪfŻ¼ŠÓļx╦„─Ę║ė▒▒░Č11ėó└’[??▒ŠĢ°│÷¼F(xi©żn)Ą─ėóųŲå╬╬╗ōQ╦ŃĻP(gu©Īn)ŽĄ╚ńŽ┬Ż║1ėó│▀║Ž0.3048├ūŻ¼1ėó┤ń║Ž2.54└Õ├ūŻ¼1┤a║Ž91.44└Õ├ūĪŻĪ¬Ī¬ŠÄš▀ūó ]ĪŻėó▄Ŗ╣ż▒°į┌▓Į▒°Ą─ų¦│ųŽ┬Ż¼ŽŻ═¹ī”(du©¼)ÄūéĆ(g©©)Ą┬▄Ŗō■(j©┤)³c(di©Żn)ėĶęįų┬├³ę╗ō¶Ż¼┤╦╠Äō■(j©┤)³c(di©Żn)╝┤×ķŲõųąų«ę╗ĪŻ Ą┬ć°(gu©«)╚╦╔ą▓╗ų¬ĢįŻ¼ėóć°(gu©«)╣ż▒°ęčĮø(j©®ng)Å─░ūłūÄrīėųąķ_▒┘Ą└┬ĘŻ¼┤“═©┴╦ę╗ŚlķL(zh©Żng)▀_(d©ó)350┤aĄ─ĄžĄ└Ż¼Ų³c(di©Żn)╩ŪÜWą█ŠS╚RĀ¢┤ÕŻ©AuchonvillersŻ®ęį¢|Ą─ėó▄ŖŪ░ŠĆ║¾ĘĮŻ¼ę╗┬Ęž×┤®ų┴Ą┬ĘĮ¤o╚╦ģ^(q©▒)ā╚(n©©i)ę╗éĆ(g©©)├¹×ķ╔Įķ½śõ▒żēŠŻ©Hawthorn RedoubtŻ®Ą─Ė▀ĄžŽ┬ĘĮĪŻĮėų°Ż¼╣ż▒°īó4╚f░§š©╦Ä╚¹▀M(j©¼n)┴╦ĄVŠ«Ż¼▀BĮė║├ŠĆ┬ĘĪóę²▒¼čbų├║═╗├▐ī¦(d©Żo)ŠĆ║¾Ż¼čĖ╦┘│Ę╗žĄĮėó▄ŖŪ░ŠĆĄ─ąžē”║¾Ż¼┼cŲõ╦¹23╚fėó▄Ŗ╩┐▒°Ģ■(hu©¼)║ŽĪŻ▀@ą®ėó▄ŖŻ¼▀B═¼─Ž▀ģĄ─Ę©▄Ŗ├╦ėčŻ¼╩Ūūį1914─ĻĄ┬▄Ŗ╚ļŪųĘ©ć°(gu©«)ęįüĒęÄ(gu©®)─Ż*┤¾Ą─ę╗┼·▀M(j©¼n)╣ź▓┐ĻĀ(du©¼)ĪŻ¼F(xi©żn)į┌Ż¼ėóć°(gu©«)▓Į▒°ų╗┤²╦ĒĄ└▀BĻĀ(du©¼)ųĖō]╣┘Č¾ųŲūĪ▀@éĆ(g©©)Ąž└ū┐ėŻ¼ęį╝░ļ[▓žį┌Ą┬▄ŖŪ░ŠĆę╗ŽĄ┴ąĘ└╩ž?f©┤)?j©┤)³c(di©Żn)ų«Ž┬Ą─Ąž└ūŻ¼Š═─▄ē“į┌╦¹éāø_│÷ēq║Š░l(f©Ī)Ųø_õhŪ░░┤Ž┬ū▓ßśŚUĪŻ Į▄Ėź└’·±R┴ų╦╣Ż©Geoffrey MalinsŻ®╩Ūę╗├¹ėóć°(gu©«)özė░ėøš▀Ż¼į┌▀@éĆ(g©©)ĻP(gu©Īn)µIĢr(sh©¬)┐╠Ż¼╦¹üĒĄĮėó▄ŖŪ░ŠĆ┼─öz╔Įķ½śõ▒żēŠĪŻ╔Įķ½śõ▒żēŠ╩Ū▓®├╔░ó├Ę└šĖ▀Ąž╔Ž╝┤īóę²▒¼Ą─æ(zh©żn)┬įę¬╚¹ĪŻįSČÓ╩┐▒°Č╝į┌Ų┌┤²ų°▀@ę╗øQČ©Ģr(sh©¬)┐╠Ż¼Č°±R┴ų╦╣╩Ū▀@śė├Ķ╩÷Ą─Ż║ Ģr(sh©¬)ķg╩Ūįń╔Ž7³c(di©Żn)19ĘųĪŻ╬ęŠo╬šözŽ±ÖC(j©®)╩ų▒·ĪŁĪŁėųę╗éĆ(g©©)30├ļ▀^╚ź┴╦ĪŻ╬ęķ_╩╝▐D(zhu©Żn)äė(d©░ng)╩ų▒·ĪŁĪŁ░ļĘųńŖŪ░Ż©ėŗ(j©¼)äØųąĄ─ąąäė(d©░ng)Ģr(sh©¬)┐╠Ż®╬ę▒Š┤“╦ŃėøõøŽ┬ĪŁĪŁ▒¼š©ćŖ▒ĪČ°│÷Ą─╦▓ķgĪŻ╬ęļp─┐ŠoČóų°╔Įķ½śõ▒żēŠĪŻ¼F(xi©żn)į┌▀@ę╗─╗ļSĢr(sh©¬)┐╔─▄░l(f©Ī)╔·ĪŻæ¬(y©®ng)įō╩ŪĢr(sh©¬)║“┴╦ĪŻī”(du©¼)╬ęČ°čįŻ¼║├Ž±ęčĮø(j©®ng)▀^╚ź┴╦ÄūéĆ(g©©)ąĪĢr(sh©¬)ĪŁĪŁĄž└ū×ķ╩▓├┤▓╗▒¼š©Ż┐╬ę┐┤┴╦┐┤─zŲ¼┐╠Č╚ĪŻęčĮø(j©®ng)ė├┴╦│¼▀^1 000ėó│▀ĪŻę╗éĆ(g©©)*┐╔┼┬Ą──ŅŅ^ķW▀^╬ęĄ──X║ŻŻ║─zŠĒ┐╔─▄Ģ■(hu©¼)į┌Ąž└ū▒¼š©Ū░Š═ė├═ĻĪŻŽļĄĮ▀@└’Ż¼╬ęĄ─Ū░Ņ~Č╝ØB│÷┴╦║╣ųķĪŁĪŁļS║¾▒¼š©▒ŃĮĄ┼R┴╦ĪŻ ╬ę╦∙šŠĄ─ĄžĘĮšäė(d©░ng)äĪ┴ęŻ¼ū¾ėęōu╗╬▓╗Č©ĪŻ╬ę└╬└╬Ąž╬šŠo╚²─_╝▄üĒĘĆ(w©¦n)ūĪūį╝║ĪŻĮėų°Ż¼š¹éĆ(g©©)╩└ĮńŽ±╩Ūę╗ēKŠ▐┤¾Ą─║ŻŠdŻ¼═┴Ąž▒╗ĘŁĄĮ┐šųąĪŁĪŁÄū░┘ėó│▀ĪŻįĮ╔²įĮĖ▀ĪŁĪŁŻ©Įėų°Ż®Ż¼ļSų°ę╗┬Ģ┐ų▓└┤╠Č·Ą─┼žŽ°Ż¼═┴╚└ųžųžĄž┬õ╗ž┤¾ĄžŻ¼┴¶Ž┬Š▐┤¾Ą─¤¤łF(tu©ón)Åø┬■ų°ĪŁĪŁ ┤╦┤╬▒¼š©ų°īŹ(sh©¬)ūīĄ┬ć°(gu©«)╩ž▄Ŗ┤¾│įę╗¾@Ż¼╦¹éā▒ŠüĒŠ═ęčĮø(j©®ng)ų╗─▄├ŃÅŖ(qi©óng)æ¬(y©®ng)ī”(du©¼)│ŻęÄ(gu©®)▐Zš©ĪŻō■(j©┤)╩žąl(w©©i)ų°╔Įķ½śõ▒żēŠĄ─Ą┌26ŅA(y©┤)éõę█ĤĄ┌119ŅA(y©┤)éõę█▓Į▒°łF(tu©ón)Ą─ę╗╬╗ąę┤µš▀ĘQŻ║ Ż©▒¼š©┬ĢŻ®╚ń┤╦ų«ĒæĪŁĪŁ’@╚╗▓╗╩Ūė╔╚╬║╬śī┼┌ķ_╗ę²ŲĄ─ĪŻ▒¼š©░ķļSų°Š▐┤¾Ą─¤¤įŲŻ¼ę╗ų▒’hĄĮŻ©╬ęéāŻ®ĪŁĪŁĄ┌9▀B├µŪ░Ż¼╦ķ╩»┬■╠ņÖM’wĪŁĪŁ▒¼š©Ž¹£ń┴╦3éĆ(g©©)▀BĄ─╩┐▒°ĪŁĪŁę▓┬±įß┴╦ĖĮĮ³ĄžŽ┬▒żēŠ└’Ą─╩┐▒°ĪŁĪŁŻ©ų«║¾Ż®Ż¼ų▄ć·░ū├Ż├Żę╗Ų¼Ż¼Ę┬ĘäéŽ┬▀^讯¼╔ĮĄ─ę╗é╚(c©©)▒╗Ž„Ą¶┴╦Ż¼Ż©╬ęéā─▄┐┤ĄĮŻ®ę╗éĆ(g©©)Š▐ą═▒¼ŲŲ┐ėÅłķ_Ą─┤¾┐┌Ż¼ėą50~60├ūīÆĪó20├ū╔ŅĪŻ ▒¼š©╩Ū▀M(j©¼n)╣źĄ─ą┼╠¢(h©żo)ĪŻę╗ō▄ō▄Ą─ėó▄Ŗ╩┐▒°Å─ēq║ŠŽ“╬ęéā▀~▀M(j©¼n)Ż¼╦¹éāĄ─┤╠ĄČį┌Ļ¢(y©óng)╣ŌŽ┬ķWų°╣ŌĪŁĪŁ ėóĘĮözė░ėøš▀Į▄Ėź└’·±R┴ų╦╣ę▓ł¾(b©żo)Ą└┴╦▀@ł÷(ch©Żng)▓Į▒°═Ų▀M(j©¼n)Ż║ ēm░Ż┬õČ©║¾Ż¼╬ęīóözŽ±ÖC(j©®)▐D(zhu©Żn)Ž“╬ę▄Ŗąžē”ĪŻŻ©╩┐▒°éāŻ®ĪŁĪŁš²į┌įĮ▀^Ż©ąžē”Ż®ĪŁĪŁčžų°ĄžŲĮŠĆąą▀M(j©¼n)ĪŁĪŁ▀@Ģr(sh©¬)Ż¼┴Ēę╗╠Äą┼╠¢(h©żo)ĒæŲŻ¼╬ę▄ŖŻ©Ė³ČÓŻ®Š½õJ▓┐ĻĀ(du©¼)╠°│÷┴╦╬ęŪ░ĘĮĄ─ēq║ŠĪŻł÷(ch©Żng)├µ║╬Ųõēčė^ŻĪ╦¹éā▓Įš{(di©żo)ę╗ų┬ĪŁĪŁ│╔╚║ĮY(ji©”)ĻĀ(du©¼)Ąž┤®įĮĻ楞ĪŁĪŁ▀Ćį┌│ķų°ŽŃ¤¤ĪŻę╗╬╗╩┐▒°╔§ų┴į┌¤o╚╦ģ^(q©▒)Ą─ųąčļ═Ż┴╦Ž┬üĒŻ¼ųžą┬³c(di©Żn)¤¤ĪŻ Ą┬▄Ŗ▀@Ģr(sh©¬)ęčĮø(j©®ng)ęŌūR(sh©¬)ĄĮ┤¾ęÄ(gu©®)─Ż▀M(j©¼n)╣źĄ─üĒ┼RĪŻ’w×RĄ─ÅŚŲ¼ė┐▀M(j©¼n)╬ęéāĄ─ēq║ŠĪŻĄ┬▄Ŗ╔§ų┴īóš©ÅŚĪŁĪŁ═ČŽ“ĪŁĪŁ╬ęéāš²į┌┤®įĮ¤o╚╦ģ^(q©▒)Ą─ąĪ╗’ūėéāĪŻĄ½╩Ū╦¹éā?n©©i)į└^└m(x©┤)Ū░▀M(j©¼n)ų°ĪŻ Š═į┌▀@Ģr(sh©¬)Ż¼╬ęĄ──zŠĒė├═Ļ┴╦ĪŻ╬ęīó╦³Į╗ĮoĄžŽ┬▒żēŠ└’Ą─ę╗éĆ(g©©)╗’ėŗ(j©¼)Ä═├”šš┐┤Ż¼ūī╦¹Ūąėøį┌╚╬║╬ŪķørŽ┬Č╝▓╗─▄üGĄ¶╦³ĪŻ╚ń╣¹ėą╩▓├┤▓╗┐╔ŅA(y©┤)ų¬Ą─╩┬Ūķ░l(f©Ī)╔·Ż©į┌╬ę╔Ē╔ŽŻ®Ż¼╦¹äš(w©┤)▒žę¬░čözŽ±ÖC(j©®)Ħ╗ž┐é▓┐ĪŻ ╚╗Č°Ż¼±R┴ų╦╣▓óĘŪ╬©ę╗ęŖūC▀@ę╗éź┤¾ł÷(ch©Żng)├µĄ─ėóć°(gu©«)╚╦ĪŻ╬╗ė┌╦¹─Žé╚(c©©)Äū░┘┤a═ŌĄ─Ū░čžĻ楞╔ŽĄ─ę╗╬╗═©ą┼▒°Ż¼ę▓ėø╩÷┴╦▀@╝■╩┬Ż¼▓óĮė└m(x©┤)╔Ž┴╦±R┴ų╦╣ėø╩÷└’Ą─ųąöÓų«╠ÄŻ║ ╬ę┐┤ĄĮĪŁĪŁąĪ╗’ūėéāĄŪ╔Ž╔õō¶╠ż┼_(t©ói)ĪŁĪŁė┐╔Ž╠▌ūė┼╩╔Žąžē”ĪŁĪŁ╬ęą─ŪķÅ═(f©┤)ļsĪŁĪŁįSČÓ╚╦Ż©äéä鯮ĪŁĪŁ┼└ĄĮĒö╔ŽŠ═╗¼┬õŽ┬üĒŻ¼╗“╦└╗“é¹ĪŁĪŁąę┤µš▀├░ų°śī┴ųÅŚėĻę╗┬Ę┤®▀^“ĻččĄ─ĶFĮzŠW(w©Żng)Ż¼║▄ČÓæ(zh©żn)ėčŠ═┴¶į┌┴╦╦¹éā╔Ē║¾ĪŁĪŁ╦¹éāŠ«╚╗ėąą“Ąž┼└╔Žą▒Ų┬Ż¼ėų┤╦Ų▒╦Ę³Ąž╠°┬õĄž├µŻ¼Ę┬Ę╩Ūį┌╦„Ā¢ŲØ▓«└’ŲĮįŁ╔ŽĮė╩▄ė¢(x©┤n)ŠÜę╗░ŃŻ¼╚ń╣¹▓╗╩ŪėąĪŁĪŁ╦─ų▄║═Ū░ĘĮ├═┴ęĄ─┼┌╗║═▌p╬õŲ„╔õō¶ĪŻļSų°╩┐▒°ę╗éĆ(g©©)ę╗éĆ(g©©)ĄžĄ╣Ž┬Ż¼ĻĀ(du©¼)╬ķęÄ(gu©®)─ŻųØuūāąĪŻ¼Ą½ģsÅ─╬┤═Żų╣Ū░▀M(j©¼n)ĪŻ*║¾Ż¼╩┐▒°éāÅ─╬ęĄ─ęĢŠĆųąŽ¹╩¦Ż¼═Č╚ļ╔ĮÄX─ŪČ╦Ą─╗║Żų«ųąĪŁĪŁ╬ęéā─▄┬ĀĄĮĄ─ų╗ėą├▄╝»Ą─┼┌╗┬ĢŻ¼Ż©į┌┼┌╗┬Ģų«╔Ž▀ĆėąŻ®ĪŁĪŁÖC(j©®)ĻP(gu©Īn)śī║═▌p╬õŲ„Ó¬Ó¬Ą─╔õō¶┬ĢĪŻ į┌▒▒├µ1.5ėó└’═ŌĄ─Ž┬ę╗╠ÄĖ▀Ąž╔ŽŻ¼ę╗╬╗├¹ĮąŖW═ą·╚R╦╣Ą─Ą┬ć°(gu©«)ÖC(j©®)śī╩ųš²Įė▀B▓╗öÓĄžŽ“Ļ楞╔õō¶ĪŻ▀@╬╗Ž┬╩┐╦∙╠ÄĄ─ēq║Šģ^(q©▒)╩žąl(w©©i)ų°╔ĮĒö?sh©┤)─╚¹Ā¢┤ÕŻ©SerreŻ®ĪŻ╦¹īóūį╝║Č·┼Ž─Ū¬Ü(d©▓)╠žĄ─Ī░└õņoĪółį(ji©Īn)Č©ĪóęÄ(gu©®)┬╔Ą─Ī▒ÖC(j©®)śī┬Ģ├Ķ╩÷×ķę╗ĘNĪ░į┌╦∙ėąĪŁĪŁ┼žŽ°┬ĢĪó▐Z°Q┬ĢĪŁĪŁęį╝░Ż©┤¾┼┌║═▓Į▒°┼┌Ą─Ż®┐±▐Z×Eš©ų«╔ŽĄ─Ī«Ó¬Ó¬Ó¬Ó¬Ī»┬ĢĪŻŲõųąę╗═”ÖC(j©®)śīęį▌^┬²Ą─╣Ø(ji©”)ūÓ░l(f©Ī)│÷Ī«Ó¬Ó¬Ī»┬ĢŻ¼┴Ēę╗═”ätŅl┬╩Ė³┐ņą®ĪŁĪŁį┌ö│▄Ŗ┐┤üĒŻ¼▀@╩Ūę╗ĘN▓╗ŽķĄ─ą²┬╔ĪŻĄ½═¼Ģr(sh©¬)ģs─▄┴Ņ╬ęéāĄ─▓Į▒°░▓ą─║═ŲĮņoĪ▒ĪŻ ╚╗Č°─┐Ū░▓ó╬┤šęĄĮėó▄Ŗ╩┐▒°ī”(du©¼)ŽÓĻP(gu©Īn)ŪķŠ│Ą─ėø╩÷ĪŻ▒╦Ģr(sh©¬)Ż¼üĒūį╗╩╝ęņ▌░l(f©Ī)śī▒°łF(tu©ón)Ą┌2ĀI(y©¬ng)Ą─╩┐▒°š²Ž“╔Įķ½ÄXŻ©Hawthorn RidgeŻ®┤¾┼e═╗▀M(j©¼n)Ż¼ŽŻ═¹ę╗┼e╣źŽ┬▀@éĆ(g©©)░ūłūÄrīėųą▒╗š©│÷üĒĄ─Š▐┐ėĪŻ╗“įS╦¹éāų«ųą¤o╚╦╔·▀ĆŻ¼ėų╗“įS╦¹éā╦∙┐┤ĄĮĄ─╠½▀^Üł╚╠Ż¼ęįų┴ė┌▓╗įĖį┌─X║Żųą╗žŽļ▀@╦∙ėąč¬ą╚Ą─╝Ü(x©¼)╣Ø(ji©”)ĪŻ▓╗▀^Ż¼╔Ž╬─╠ߥĮĄ─Ą┬▄ŖĄ┌119ŅA(y©┤)éõę█▓Į▒°łF(tu©ón)Ą──┐ō¶š▀ĻP(gu©Īn)ė┌▒¼š©║¾Ą─├Ķ╩÷▒Ē├„Ż¼ī”(du©¼)ė┌▀M(j©¼n)╣źš▀Č°čįŻ¼ų╗ę¬─Ū▌x╗═Ą─╦▓ķg─▄ē“│÷¼F(xi©żn)Ż¼Š═Ģ■(hu©¼)ūī╦¹éāłį(ji©Īn)ą┼├░ų°╔·├³╬ŻļU(xi©Żn)═Ļ│╔Ą─ĄžŽ┬═┌Š“╣żū„╩ŪųĄĄ├Ą─Ż║ ÅŚ┐ėĖĮĮ³Ą─ėó▄Ŗ▓┐ĻĀ(du©¼)ø]ėąė÷ĄĮĄų┐╣ĪŁĪŁŻ©▀@╩Ūę“?y©żn)ķŻ®Ą?▀BĄ┌3┼┼▒╗└¦į┌┴╦ę╗éĆ(g©©)Š▐┤¾Ą─ĄžŽ┬▒żēŠ└’Ż¼4éĆ(g©©)│÷┐┌ųąėą3éĆ(g©©)Č╝▒╗Č┬ūĪ┴╦ĪŻ╔┌▒°š²į┌┼¼┴”Å─Ą┌4éĆ(g©©)│÷┐┌│Ę═╦Ż¼Ą½╦³ęčĮø(j©®ng)┐sąĪ│╔┴╦ę╗éĆ(g©©)║▄ąĪĄ─Č┤┐┌Ż¼Ż©┤╦Ģr(sh©¬)**┼·ėó▄Ŗ╩┐▒°ęčĄų▀_(d©ó)Ą┬▄ŖĻ楞Ż®ĪŁĪŁ╔┌▒°▀Ćø]Ą╚│÷╚źŻ¼Š═▒╗Ż©ėó▄ŖŻ®ę╗┤╠ĄČ═▒╦└Ż¼Ą╣Ž┬Ą─╩¼¾wū▓Ą╣┴╦šŠį┌╦¹╔Ē║¾┼_(t©ói)ļA╔ŽĄ─╩┐▒°ĪŻę╗éĆ(g©©)Ą┬ć°(gu©«)▄Ŗ╣┘×ķ┴╦ł¾(b©żo)Å═(f©┤)ęuō¶╔┌▒°š▀Ż¼īóę╗Ņwšš├„ÅŚ╔õŽ“Ųõ├µ▓┐Ż¼▀@ę╗ąą×ķ┤┘╩╣▀M(j©¼n)╣źš▀éāīó╩ų┴±ÅŚ║═¤¤─╗ÅŚ═Č╚ļĄžŽ┬▒żēŠ└’ĪŻ╚╗Č°Ż¼▒╗└¦Ą─Ą┬ć°(gu©«)╚╦Š▄Į^═ČĮĄŻ¼╦¹éāŲ┌┼╬ų°╝║ĘĮ▓┐ĻĀ(du©¼)┼╔į÷į«Ū░üĒīŹ(sh©¬)╩®ĀI(y©¬ng)Š╚ĪŻ ĮėŽ┬üĒ░l(f©Ī)╔·Ą─╩┬ūC├„┴╦╦¹éāø]ėą┴ó╝┤═ČĮĄ╩Ūš²┤_Ą─ĪŻĄ┬ć°(gu©«)╚╦ļm╚╗ų╗─▄“ķ┐sį┌ĄžŽ┬▒▄ļy╦∙ųąŻ¼▒¦ų°*║¾ę╗ŠĆŽŻ═¹Ż¼ŲĒŪ¾ėóć°(gu©«)╚╦Ą─╩ų┴±ÅŚį┌š©╦└ūį╝║ų«Ū░Š═ė├╣ŌĪŻĄ½ėó▄ŖĄ─║├▀\(y©┤n)ģs╝▒▐D(zhu©Żn)ų▒Ž┬Ż║│²╔Įķ½ÄX▒¼ŲŲ┐ėę╗ĦĄ─Ž╚Ņ^▓┐ĻĀ(du©¼)═ŌŻ¼ŲõėÓėó▄ŖÅ─įń│┐7³c(di©Żn)30Ęųķ_╩╝┤¾┼e░l(f©Ī)Ų▀M(j©¼n)╣źĪŻĄ½╦¹éā?c©©)┌Ū░ŠĆęį▒▒ĄžČ╬ģsįŌĄĮ┴╦Ą┬▄Ŗ├▄╝»Ą─ÖC(j©®)śīÆ▀╔õŻ¼▀@Š═īó10ĘųńŖŪ░į┌▒¼ŲŲę┴╩╝Š═░l(f©Ī)Ų▀M(j©¼n)╣źĄ──Ū┼·╩┐▒°ų├ė┌╣┬┴ó¤oį«Ą─Š│ĄžĪŻ ūCō■(j©┤)üĒūį«ö(d©Īng)Ģr(sh©¬)±v╩ž╚¹Ā¢┤ÕĄ─Ą┬ć°(gu©«)ÖC(j©®)śī╩ųŖW═ą·╚R╦╣ĪŻŽ┬╬─š¬╚Īūį╦¹Ą─ĻÉ╩÷Ų¼Č╬Ż¼├Ķ╩÷Ą─╩Ūį┌ō¶═╦**ō▄ėó▄Ŗ▀M(j©¼n)╣ź║¾Ż¼╦¹║═Ųõ╦¹Äū├¹ÖC(j©®)śī╩ų╩Ū╚ń║╬└¹ė├╩ųųą┴╚┴╚öĄ(sh©┤)═”ÖC(j©®)śīÅžĄūĘ█╦ķ┴╦ėó▄Ŗš╝ŅI(l©½ng)╚¹Ā¢┤ÕĄ─Ų¾łDŻ║ ╬ęéā│÷Ųõ▓╗ęŌĄ─Ąų┐╣Įoėó▄Ŗ╩┐▒°Ä¦üĒ┴╦└¦╗¾║═┐ų╗┼Ż¼į┌æKųžĄ─é¹═÷║¾Ż¼╦¹éāųžą┬▓┐╩┴╦▒°┴”ĪŻį┌ĮėŽ┬üĒĄ─ā╔éĆ(g©©)ąĪĢr(sh©¬)└’Ż¼ę╗ō▄Įėų°ę╗ō▄Ą─ėó▄ŖŽļę¬╠żŲŲ╬ęéāĄ─Ę└ŠĆĪŻ╦¹éā║┴¤o╬ĘæųĄžø_Ž“╬ęĘĮĻ楞Ż¼ģsį┌┤®▀^╬ęéāĄ─ĶFĮzŠW(w©Żng)ų«Ū░Š═▒╗ō¶Ą╣┴╦Ż¼*ė┬├═Ą─╩┐▒°ę▓ų╗─▄ĄĮ▀_(d©ó)ŠÓļx╬ęéāÖC(j©®)śī20├ū▀h(yu©Żn)Ą─ĄžĘĮĪŻ Ą╣Ž┬Ą─╩┐▒°«ö(d©Īng)ųąėąą®╚įį┌╔ļę„Īó░¦╠¢(h©żo)Ż¼įSČÓųžé¹š▀Æņį┌Üł┴¶Ą─ĶFĮzŠW(w©Żng)╔Ž│ķŲ³ų°Ż¼Ą½Įėų°ø_╔ŽüĒĄ─╩┐▒°ģsė├▀@ą®æ(zh©żn)ėčū„×ķč┌ūo(h©┤)└^└m(x©┤)ø_õhĪŻąę┤µš▀į┌╬ęéāĶFĮzŠW(w©Żng)ĖĮĮ³Ą─ąĪ╔ĮŲ┬║¾ČŃų°ĪŻ╦¹éāŠ═Ž±»éūėę╗śėŻ¼ø]Ą╚šJ(r©©n)šµ├ķ£╩(zh©│n)Š═│»╬ęéāķ_╗ĪŁĪŁ╬ęéāĮĶų°ĶFĮzŠW(w©Żng)Ą─örĮžŽ“ö│╚╦╔õō¶ĪŁĪŁūėÅŚ╔õŽ“ėó▄Ŗš╝ŅI(l©½ng)Ą─ą▒Ų┬ĪŻ▓╗Š├Ż¼╔ĮŲ┬║¾├µĄ─ö│▄Ŗ╗┴”ųØu£p╚§┴╦ĪŁĪŁ Ż©╚╗Č°ėó▄Ŗēq║Š└’Ż®ėųė┐¼F(xi©żn)│÷ę╗┼·ą┬Ą─╩┐▒°ĪŁĪŁėųČ╝Ą╣į┌┴╦ąžē”║¾ĪŻŻ©Įėų°Ż¼╦¹éāĄ─Ż®▄Ŗ╣┘Ž“Ū░░l(f©Ī)Ųø_õhŻ¼Ż©═Įä┌ĄžŻ®įćłD╝żäŅ(l©¼)╩ųŽ┬╩┐▒°ą¦Ę┬ĪŁĪŁ▓╗ėŗ(j©¼)ŲõöĄ(sh©┤)Ą─Ņ^┐°▀M(j©¼n)╚ļ┴╦╬ęéāĄ─ęĢę░Ż¼Ą½į┌▓Įśī║═ÖC(j©®)śīĄ─śī┴ųÅŚėĻ║¾Ż¼ėų┴ó╝┤Ž¹╩¦┴╦ĪŻ▀@ų«║¾Ż¼į┘?z©©ng)]ėąėó▄ŖīóŅI(l©½ng)▀~│÷ēq║Š░ļ▓ĮŻ¼æ(zh©żn)ł÷(ch©Żng)Ą─Ūķą╬ūīę╗ŪąØōį┌Ą─╣źō¶š▀Č╝ĖąĄĮą─╗ęęŌ└õ┴╦ĪŻ ╚R╦╣į┌7į┬1╚šĄ─ĻÉ╩÷ųą┐éĮY(ji©”)┴╦─Ū╠ņ═Ē╔Ž╦¹─┐Č├Ą─ł÷(ch©Żng)Š░Ż║ ╬ęéāĄ─ōp╩¦ŽÓ«ö(d©Īng)æKųžŻ¼Č°ö│ĘĮĄ─ōp╩¦Ė³╩Ū▓╗┐╔ŽļŽ¾ĪŻš¹▀Bš¹ĀI(y©¬ng)Ą─ėó▄ŖÖMĻÉį┌ĄžŻ¼š¹┴ąš¹┴ąĄž▒╗Ę┼Ą╣ĪóÆ▀╩ÄĪŻ╬╗ė┌ėó▄Ŗ║═Ą┬▄ŖĻ楞ųąķgĄ──ŪŲ¼¤o╚╦ģ^(q©▒)▒M╩Ū▒»æKĄ─ł÷(ch©Żng)Š░ĪŻ▀@└’▓╗Ģ■(hu©¼)į┘ėąĖ³ČÓæ(zh©żn)ČĘŻ¼Ę┬ĘśOų┬Ą─▒»é¹ęčĮø(j©®ng)ā÷ĮY(ji©”)┴╦╦∙ėąąąäė(d©░ng)ĪŁĪŁ ę╗ų¦ėó▄Ŗßt(y©®)»¤ĻĀ(du©¼)│÷¼F(xi©żn)┴╦ĪŁĪŁÆņų°ę╗├µš╣ķ_Ą─╝t╩«ūųŲņĪŁĪŁÅ───└’ķ_╩╝─žŻ┐Ąž╔ŽĄĮ╠ÄČ╝╩Ū│ķŲ³Ą─╩┐▒°į┌║¶║░ĪŻ╬ęéāūį╝║Ą─ßt(y©®)»¤║¾Ū┌▒°ę▓╝ė╚ļ┴╦Š╚į«Ż¼į┌ę╗ŪąąĶę¬ų«╠Ä╔ņ│÷į«╩ųĪŻ▀@ą®é¹åTŪ░ę╗┐╠▀Ć▒╗ęĢ×ķ╩ŪüĒūįö│▄ŖĄ─═■├{Ż¼¼F(xi©żn)į┌ģsų╗╩Ū╩▄é¹Ą─éĆ(g©©)¾wŻ¼┐╔ęįĘ┼ą─ęŲĮ╗Įo╝║ĘĮæ(zh©żn)ė诩Ȱ▓╗▒ž?f©┤)?d©Īn)ą─Ģ■(hu©¼)ėął¾(b©żo)Å═(f©┤)ąą×ķŻ®ĪŻ ╔Įķ½śõ▒żēŠī”(du©¼)├µĄ─¤o╚╦ģ^(q©▒)║═▒¼ŲŲ┐ėų▄▀ģģ^(q©▒)ė“čĖ╦┘?g©░u)─ėó▄Ŗ╩ų└’▒╗ŖZ╗žŻ¼Ą┌119ŅA(y©┤)éõę█łF(tu©ón)łF(tu©ón)╩ĘĄ─ū„š▀ą╬╚▌┤╦ĄžĪ░śOŲõ┐╔┼┬Ī▒ĪŻ╦¹ł¾(b©żo)Ą└ĘQŻ║Ī░Ż©ėó▄Ŗį┌┤╦┤╬▀M(j©¼n)╣źŪ░Äū╚šßīĘ┼Ą─Ż®ėąČŠÜŌ¾wūī¤o╚╦ģ^(q©▒)ūā│╔┴╦░ū╔½ĪŁĪŁ▓▌Ąž┐┤╔Ž╚źŽ±▒╗Ė»╬g┴╦ę╗░ŃĪŻ╔Ē┤®┐©Ųõ╔½ųŲĘ■Ą─╩¼¾węį╝░╩▄é¹Ą─╩┐▒°öĄ(sh©┤)ęį░┘ėŗ(j©¼)Ż¼Č╝╠╔į┌ö│▄ŖĄ─ēq║ŠŠĆų«ķgĪŻĪ▒Į╗æ(zh©żn)ļpĘĮ│╔ČčĄ─╩¼¾wĄ╣į┌▒¼ŲŲ┐ė▀ģŠēĄ─░ūłū═┴┼įĪŻų«Ū░▒╗┬±į┌═┴└’Ą─ę╗╬╗▄Ŗ╣┘╝░Ųõ„ŌŽ┬Ą─Äū╬╗æ(zh©żn)╩┐ėų│÷¼F(xi©żn)┴╦Ż¼▀@ī”(du©¼)ė┌Ą┬▄ŖüĒšf╩Ū╦¹éā╦∙╩Ż¤oÄūĄ─ę╗Įz░▓╬┐ĪŻĪ░Š═į┌*║¾ę╗³c(di©Żn)┐šÜŌ╝┤īó║─▒MĢr(sh©¬)Ż¼╦¹éā░čūį╝║Å─═┴└’═┌┴╦│÷üĒĪŻĪ▒ æ(zh©żn)ł÷(ch©Żng)╔ŽĄ─╩┐▒°Įø(j©®ng)Üv┴╦śOČ╦Ą─═┤┐Óš█─źŻ¼Ą½╩ŪėąĻP(gu©Īn)×─(z©Īi)ļyĄ─£╩(zh©│n)┤_ł¾(b©żo)Ą└Å─Ū░ŠĆ░l(f©Ī)╗ž╦Š┴Ņ▓┐Ą─╦┘Č╚ģs┬²Ą├¾@╚╦ĪŻŪ░ŠĆž¼ē¶(m©©ng)░ŃĄ─æ(zh©żn)╩┬┼c*│§é„Ž“Äūėó└’═Ō║¾ĘĮėó▄ŖųĖō]╣┘Ą─Ž¹Žóų«ķgą╬│╔┴╦§r├„Ą─ī”(du©¼)▒╚ĪŻėó▄ŖĄ┌░╦▄Ŗ┤¾▓┐įŌė÷┴╦┤¾ęÄ(gu©®)─Ż═└ÜóŻ¼╦¹éā┤╦Ū░į°ćLįćį┌╦„─Ę║ėŪ░ŠĆĄ─▒▒Č╦╣źŲŲĄ┬▄ŖŪ░čžēq║ŠŻ¼Ą½╩Ū╩¦öĪ┴╦ĪŻ¤o¬Ü(d©▓)ėą┼╝Ż¼▀@ĘNŪķør═¼śė░l(f©Ī)╔·į┌į°į┌▓®├╔░ó├Ę└šĖĮĮ³Ą─╔Įķ½ÄX▒¼ŲŲģ^(q©▒)ęį▒▒╝░ęį─Ž╣ź┤“Ą┬▄Ŗēq║ŠĄ─ėó▄ŖĄ┌░╦▄ŖĄ┌29Ĥ╔Ē╔ŽŻ¼▀Ć░l(f©Ī)╔·į┌┴╦Ą┌░╦▄ŖĄ┌31Ĥ╔Ē╔ŽĪŻ┤╦Ū░Ż¼Ą┬ć°(gu©«)ÖC(j©®)śī╩ųŖW═ą·╚R╦╣├Ķ╩÷Ą─Š═╩ŪįōĤį┌▒▒▓┐Ą─╚¹Ā¢┤Õī”(du©¼)├µ▒╗Ü×£ńĄ─Ūķą╬ĪŻ Ļæ▄Ŗ╔Žīó║Ó└¹·┴_┴ų╔ŁŠ¶╩┐Ż©Sir Henry RawlinsonŻ®ŅI(l©½ng)ī¦(d©Żo)Ž┬Ą─Ą┌╦─╝»łF(tu©ón)▄ŖųĖō]▓┐Ż¼▒Šæ¬(y©®ng)į┌äP└’╝sŻ©QuerrieuŻ®Ą─│Ū▒żŻ©╬╗ė┌╔Įķ½śõ▒żēŠ╬„─ŽĘĮ╝s14ėó└’╠ÄŻ®└’▓▀äØ┤╦┤╬ęuō¶ĪŻ╚╗Č°Ż¼į┌ŽÓ«ö(d©Īng)ķL(zh©Żng)Ą─ę╗Č╬Ģr(sh©¬)ķg└’Ż¼╦¹éāī”(du©¼)Ū░ŠĆæ(zh©żn)╩┐Įø(j©®ng)╩▄Ą─┐Óļy║═š█─ź║┴¤o▓ņėXĪŻįń│┐8³c(di©Żn)Ż¼**Ę▌ĻP(gu©Īn)ė┌Ą┌░╦▄ŖĄ─æ(zh©żn)ørł¾(b©żo)Ėµųą┬įĦĄ├ęŌĄž┐éĮY(ji©”)Ż║Ī░╚½▄Ŗīó╩┐Å─Ą┬▄ŖŪ░ŠĆ░l(f©Ī)╗žł¾(b©żo)ĖµĪŻĪ▒ ╔Ž╬ń11³c(di©Żn)30Ęų║¾Ż¼Ą┌╦─╝»łF(tu©ón)▄Ŗæ(zh©żn)ĀÄ(zh©źng)╚šėøĄ─ū„š▀░l(f©Ī)│÷┴╦ę╗Ę▌ėąĻP(gu©Īn)Ą┌29ĤĄ─Š»ł¾(b©żo)Ż║Ī░ö│▄Ŗųžą┬š╝ō■(j©┤)┴╦Ū░ŠĆŻ¼▓óŪęŪąöÓ┴╦Ū░ŠĆ▓┐ĻĀ(du©¼)Ą─═©ą┼ĪŻĪ▒ų▒ĄĮ3éĆ(g©©)ąĪĢr(sh©¬)║¾Ą─Ž┬╬ń3³c(di©Żn)Ż¼Ą┌╦─╝»łF(tu©ón)▄Ŗ▓┼ėøõøĘQŻ¼Ą┌29Ĥ║═Ą┌31ĤĄ─┤¾▓┐Ęų▄ŖĻĀ(du©¼)Ī░ėųųžą┬╗žĄĮ┴╦╬ęĘĮŪ░ŠĆĪ▒ĪŻ╚╗Č°▀tų┴7į┬1╚šę╣ķg10³c(di©Żn)Ż¼Ą┌31ĤĮėĄĮĄ─├³┴Ņ╚į╚╗╩ŪŻ║Ī░└^└m(x©┤)ū„æ(zh©żn)ĪŁĪŁćLįć┼c╔ąį┌╚¹Ā¢Ą─ā╔éĆ(g©©)ĀI(y©¬ng)Ģ■(hu©¼)ĤĪ▒Ż¼┐v╩╣─Ū└’ęč╚╗ø]ėą▓┐ĻĀ(du©¼)┴╦ĪŻ į┌7į┬1╚š╣ź┤“Ųõ╦¹Ą┬▄ŖŪ░ŠĆō■(j©┤)³c(di©Żn)Ą─ėó▄Ŗ▓┐ĻĀ(du©¼)ųąŻ¼═¼śė┤µį┌ŅÉ╦Ų▀^ė┌śĘė^Ą─ł¾(b©żo)ĖµŻ¼▀@ą®ł¾(b©żo)Ėµč┌╔w┴╦į┌ø]ėą╚ĪĄ├ųž┤¾æ(zh©żn)┐ā(j©®)Ą─ŪķørŽ┬─Ūą®±ö╚╦Ą─Īó│ų└m(x©┤)Ą─é¹═÷ŪķørĪŻėó▄Ŗ▓┐ĻĀ(du©¼)╦∙╚ĪĄ├Ą─╬©ę╗šµš²Ą─ųž┤¾▀M(j©¼n)š╣╩Ū╣źš╝╦„─Ę║ėæ(zh©żn)ŠĆ─ŽČ╦Ż¼├╔═ą░ŅŻ©MontaubanŻ®║═±R├Ę╦╣Ż©MametzŻ®┤ÕŪfĖĮĮ³Ż©Ę©▄Ŗę▓į┌Ą┌╦─╝»łF(tu©ón)▄Ŗ─Ž▓┐╚ĪĄ├┴╦═╗ŲŲŻ®ĪŻ╝┤▒Ń╚ń┤╦Ż¼į┌▀@ā╔éĆ(g©©)┤Õūėų▄ć·╚ĪĄ├Ą─ä┘└¹ę▓▓ó▓╗Š▀éõšfĘ■┴”Ż¼ę“?y©żn)ķ│²┴╦┤╦Ū░ęčĮ?j©®ng)ŅA(y©┤)Ž╚░▓┼┼Ą─**╠ņĄ─æ(zh©żn)┬į─┐ś╦(bi©Īo)ų«═ŌŻ¼┴_┴ų╔Łīó▄Ŗ▓ó╬┤╝░Ģr(sh©¬)Ė³ą┬▀M(j©¼n)╣źėŗ(j©¼)äØĪŻ▀@╩╣Ą├Ą┬▄Ŗėą┐╔─▄į┌Ą┬ĘĮĘ└ŠĆ╚▒┐┌▀M(j©¼n)ę╗▓ĮöU(ku©░)┤¾║═▒╗└¹ė├ų«Ū░Ż¼Š═Ą├ęįųžą┬╝»ĮY(ji©”)ĪŻ ┐╝æ]ĄĮĄ┌╦─╝»łF(tu©ón)▄Ŗ╚šųŠųą╦∙ėøõøĄ─ŪķørŻ¼Ą┌░╦▄ŖŪ░ŠĆĄ─Ž¹Žó▓óø]ėą╝░Ģr(sh©¬)╦═▀_(d©ó)Ż¼─Ū├┤į┌┴_┴ų╔Łīó▄Ŗ7į┬1╚šĄ─╦Į╚╦╚šėøųąŻ¼ĻP(gu©Īn)ė┌╔Ž╬ń9³c(di©Żn)20Ęų╦∙░l(f©Ī)╔·╩┬╝■Ą─ė^³c(di©Żn)Š═’@Ą├║ŽŪķ║Ž└Ē┴╦ĪŻ╦¹īæĄ└Ż║Ī░æ(zh©żn)ĀÄ(zh©źng)ķ_Šų┴╝║├ĪŁĪŁ╬ęéā▌pęū╣ź╚Ī┴╦╦∙ėąŪ░ŠĆĄ─ēq║ŠĪŻĪ▒į┌12³c(di©Żn)15ĘųĄ─Ą┌Č■┤╬ėøõøųąŻ¼╦¹ę▓═¼śė▒Ż│ųśĘė^Ż║Ī░Ą┌░╦▄Ŗš╝ŅI(l©½ng)┴╦╦„─Ę║ėĪŻĪ▒Ž┬╬ń3³c(di©Żn)15ĘųŻ¼┴_┴ų╔Łīó▄ŖĄ─ėøõø▓┼ĮėĮ³┴╦╩┬īŹ(sh©¬)Ż║Ī░Ą┌░╦▄Ŗ▒╗“ī(q©▒)ų│÷┴╦╦„─Ę║ė║═▓®├╔░ó├Ę└šĄ─Ļ楞ĪŻĪ▒ ═¼śėŻ¼ė╔ė┌ī”(du©¼)æ(zh©żn)ør┴╦ĮŌ▓╗ĄĮ╬╗Ż¼┴_┴ų╔Łīó▄ŖĄ─╔Ž╝ē(j©¬)Īóėó▄Ŗ┐é╦Š┴ŅĄ└Ė±└Ł╦╣·║┌Ė±Ż©Douglas HaigŻ®īó▄Ŗį┌Ą┌Č■╚ššä╝░ėó▄Ŗé¹═÷ŪķørĢr(sh©¬)ĘQŻ║Ī░╚ń╣¹┐╝æ]ĄĮģóæ(zh©żn)Ą─╚╦öĄ(sh©┤)ęį╝░æ(zh©żn)ŠĆĄ─ķL(zh©Żng)Č╚Ż¼▀Ćø]ėąĄĮĘŪ│ŻæK┴ęĄ─Ąž▓ĮĪŻĪ▒Ą½╩ŪŻ¼▀@éĆ(g©©)šfĘ©āHāHĮ©┴óį┌╦¹Ą─Ūķł¾(b©żo)Ą─╗∙ĄA(ch©│)ų«╔ŽŻ¼╝┤Ī░ų╗ėąĪ▒4╚f├¹╩┐▒°Ā▐╔³Īó╩▄é¹╗“╩¦█ÖĪŻ║¾└m(x©┤)Ęų╬÷ł¾(b©żo)Ėµ▒Ē├„Ż¼1916─Ļ7į┬1╚šĄ─é¹═÷╚╦öĄ(sh©┤)│¼▀^┴╦5.7╚f╚╦Ż©░³└©ų┴╔┘1.9╚f├¹╩┐▒°Ā▐╔³Ż®Ż¼ī”(du©¼)ė┌āHāHę╗╚šĄ─æ(zh©żn)ę█üĒšfŻ¼▀@éĆ(g©©)ōp╩¦┐░ĘQæKųžĪŻČ°ī”(du©¼)ė┌ę╗ł÷(ch©Żng)śOėą┐╔─▄│ų└m(x©┤)║▄Š├Ą─æ(zh©żn)ę█üĒšfŻ¼é¹═÷╚╦öĄ(sh©┤)’@╚╗▓╗─▄╚šÅ═(f©┤)ę╗╚šęį▀@śėĄ─ęÄ(gu©®)─Ż▓╗öÓį÷╝ėĪŻ įņ│╔▀@ĘNŪķørĄ─įŁę“╩Ū╩▓├┤─žŻ┐ėóć°(gu©«)╝»łF(tu©ón)▄Ŗ▓╗āHį┌öĄ(sh©┤)┴┐╔Žš╝ō■(j©┤)ē║Ą╣ąįā×(y©Łu)ä▌(sh©¼)Ż©19éĆ(g©©)ėóć°(gu©«)▓Į▒°Ä¤ī”(du©¼)Ļć5éĆ(g©©)Ą┬ć°(gu©«)ĤŻ®Ż¼į┌æ(zh©żn)ąg(sh©┤)╔Žę▓Š▀ėąā×(y©Łu)ä▌(sh©¼)ĪŻ─Ū├┤Ż¼į┌─▄╩╣▄ŖĻĀ(du©¼)éõæ(zh©żn)ą¦┬╩*┤¾╗»Ą─Ū░╠ߎ┬Ż¼╦¹éā?n©©i)ń║╬į┌ę╗╚šų«ā?n©©i)Š╣ōp╩¦┴╦╚ń┤╦ČÓĄ─╩┐▒°Ż┐▀@į┌┤╦Ū░╩ŪÅ─╬┤ėą▀^Ą─ĪŻČ°ŪęŻ¼╦¹éā?y©Łu)ķ╩▓├┤ø]ėą║├║├└¹ė├7į┬1╚š▀@éĆ(g©©)ĻP(gu©Īn)µIąįĄ─═╗ŲŲ╣Ø(ji©”)³c(di©Żn)Ż¼▀M(j©¼n)ę╗▓Į▓╔╚Īąąäė(d©░ng)ĪóöU(ku©░)┤¾æ(zh©żn)╣¹─žŻ┐╚ń╣¹╦¹éā▓╔╚Ī┴╦ėąą¦ąąäė(d©░ng)Ż¼╗“įS▀Ć─▄╩╣┤╦┤╬ųž┤¾é¹═÷’@Ą├║Ž└Ēą®ĪŻ

╦„─Ę║ė:┤®įĮ╗ŠĆ ū„š▀║å(ji©Żn)Įķ

ą▌·╚¹░═Ė±-├╔Ą┘ĘŲŖW└’”“Hugh Sebag-Montefiore ėóć°(gu©«)Üv╩ĘīW(xu©”)╝ęĪóū„╝ęŻ¼į°Įė╩▄▀^┬╔Ĥ┼Óė¢(x©┤n)Ż¼ō·(d©Īn)╚╬▀^ą┬┬ä?d©░ng)øš▀ĪŻ╦¹Ą─į°ūµĖĖį┌╬„ŠĆ╗╩╝ę╣ż▒°▓┐ĻĀ(du©¼)Ę■ę█ÜwüĒ║¾ĮY(ji©”)╩°┴╦ūį╝║Ą─╔·├³Ż¼▀@ī”(du©¼)╦¹«a(ch©Żn)╔·┴╦Š▐┤¾Ą─ė░ĒæŻ¼┤┘╩╣╦¹ī”(du©¼)æ(zh©żn)ĀÄ(zh©źng)▀M(j©¼n)ąąĘ┤╦╝ĪŻ╦¹Ą─ū„ŲĘČÓ×ķæ(zh©żn)ĀÄ(zh©źng)Ņ}▓─Ż¼░³└©ųv╩÷Ą┌Č■┤╬╩└Įń┤¾æ(zh©żn)╣╩╩┬Ą─ĪČČž┐╠Ā¢┐╦Ż║æ(zh©żn)ČĘĄĮūŅ║¾ę╗╚╦ĪĘŻ©Dunkirk: Fight to the Last ManŻ®║═ĪČļyĮŌų«ųiŻ║┤·┤aų«æ(zh©żn)ĪĘŻ©Enigma: The Battle for the CodŻ®ĪŻĪČ╦„─Ę║ėŻ║┤®įĮ╗ŠĆĪĘ╩Ū╦¹×ķ╝o(j©¼)─ŅĄ┌ę╗┤╬╩└Įń┤¾æ(zh©żn)ĮY(ji©”)╩°░┘─ĻČ°īŻķTäō(chu©żng)ū„Ą─ĪŻ

- >

├¹╝ę?gu©®)¦─Ńūx¶öčĖ:╣╩╩┬ą┬ŠÄ

- >

įŖ(sh©®)Įø(j©®ng)-Ž╚├±Ą─ĖĶ│¬

- >

╔ŽĄ█ų«└▀:─ą╚╦Ą─šµīŹ(sh©¬)┬├│╠

- >

├¹╝ę?gu©®)¦─Ńūx¶öčĖ:│»╗©Ž”╩░

- >

ą┬╬─īW(xu©”)╠ņ±Ęā╔Š▐ąŪ--¶öčĖ┼c║·▀m/╝tĀTīW(xu©”)ąg(sh©┤)ģ▓Ģ°(╝tĀTīW(xu©”)ąg(sh©┤)ģ▓Ģ°)

- >

╩ĘīW(xu©”)įu(p©¬ng)šō

- >

╬ęÅ─╬┤╚ń┤╦Šņæ┘╚╦ķg

- >

╔Į║ŻĮø(j©®ng)

![ø]ėąŽ§¤¤Ą─æ(zh©żn)ł÷(ch©Żng)Ż║ĻP(gu©Īn)ČÉĪóžøÄ┼┼c┘Q(m©żo)ęū](http://image31.bookschina.com/pro-images/250513gs/487100.jpg?id=81)