-

>

妙相梵容

-

>

基立爾蒙文:蒙文

-

>

我的石頭記

-

>

心靈元氣社

-

>

女性生存戰爭

-

>

縣中的孩子 中國縣域教育生態

-

>

(精)人類的明天(八品)

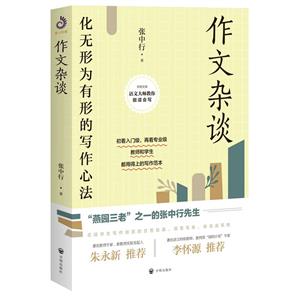

作文雜談:化無形為有形的寫作心法 版權信息

- ISBN:9787513160254

- 條形碼:9787513160254 ; 978-7-5131-6025-4

- 裝幀:一般輕型紙

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>

作文雜談:化無形為有形的寫作心法 本書特色

★初看入門級,再看專業級 教師和學生都用得上的寫作范本! ★“燕園三老”之一的張中行先生總結畢生寫作經歷的甘苦結晶,信筆寫來,卻自成系統 ★著名教育專家、新教育實驗發起人朱永新! 著名語文特級教師、“國培計劃”專家李懷源

作文雜談:化無形為有形的寫作心法 內容簡介

《作文雜談》是張中行先生所著的一本關于如何寫作的書,是一位與語文打了半個多世紀交道的行家對自己寫作經驗和體會的總結。 《作文雜談》從“什么是作文”說起,到“作文批改”止,對有關作文的各個方面加以剖析和論證,語言親切,道理平實,教者與學者均可從中獲益。張中行博學多識、造詣深厚,加之閱歷豐富、治學嚴謹,其著述,談學問以探賾索隱的知識性見長,書雜感以揆情度理的哲理性取勝,均以其真情、真知、真見,有益于世道人心,因而頗為學術界和讀書界的人們所喜好,本書也沿襲著同樣的文風,深入淺出、娓娓道來。

作文雜談:化無形為有形的寫作心法 目錄

一 緣起

二 什么是作文

三 為什么要作文

四 言為心聲

五 辭達而已矣

六 言文距離

七 課堂作文的練功

八 多讀多寫

九 熟練與知識

一〇 讀什么

一一 怎樣讀

一二 精與博

一三 讀與思

一四 眼力的培養

一五 文言問題

一六 由記話起

一七 隨手涂抹

一八 低標準和高標準

一九 關于照貓畫虎

二〇 寫作知識

二一 言之有物

二二 關于一己之見

二三 題與文

二四 條理與提綱

二五 按部就班與行云流水

二六 開頭結尾及其間

二七 思路與字面

二八 藕斷絲連

二九 順口和悅耳

三〇 采花成蜜

三一 規格之類

三二 修改

三三 粉飾造作

三四 累贅拖沓

三五 板滯沉悶

三六 師生之間

三七 言教身教

三八 課內和課外

三九 作文批改

四〇 結束語

讀后記

作文雜談:化無形為有形的寫作心法 節選

二 什么是作文 這個題目似乎用不著談,因為小學中年級的學生已經熟悉。作文是一門課,上課,教師出題,學生圍繞題目思索,組織,分段編寫,至時交卷,教師批改,評分,發還,如是而已。我當年也曾這樣理解。因為這樣理解,所以一提起作文,心里或眼前就有兩個影子晃動。影子之一,這是嚴肅艱難而關系不小的事,比如說,課堂之上,如果寫不好,等第就要下移,不體面;考場之上,如果寫不好,分數就會下降,有名落孫山的危險。影子之二,作文要成“文”,文有法,如就題構思、開頭結尾、組織穿插等等,必須勤摸索,牢牢記住,執筆時還要小心翼翼,以期能夠不出漏洞,取得內行人的贊嘆。兩個影子合起來,說是等于枷鎖也許過分,至少總是大禮服吧,穿上之后,就不能不正襟危坐,舉手投足都要求合乎法度。回想小學時期,作文課就是這樣兢兢業業度過來的。那時候還視文言為雅語,作文爭取用文言,在兩個影子籠罩之下,一提筆就想到聲勢,于是開頭常常是“人生于世”,結尾常常是“嗚呼”或“豈不懿歟”。老師當然也欣賞這類近于“套數”的寫法,因而多半是高分數,有時還留成績,受表揚。自己呢,有不少年頭也以為這條路是走對了。 后來,漸漸,知道這條路走得并不對,即使不全錯,也總是膠柱鼓瑟。認識變化的歷程,河頭驛站,游絲亂草,相當繁雜,不能多說。打個比方,起初舊看法占據天平的一端,因為另一端是零,所以老一套顯得很重。以后日往月來,讀,思,寫,新的成分逐漸增多,終于壓倒了舊的一端。為了明確些,這新的成分,也無妨舉一點點例。例之一,某作家的文章談到,民初某有怪異風格的散文大家談他的作文老師,乃是一本書的**句,文曰:“放屁放屁,真正豈有此理!”好事者幾經周折,才找到這位老師,是清末上海張南莊作的怪諷刺小說《何典》。我幸而很容易地找到此書的劉復校點本,讀了,也悟出一些為文之道,是“扔掉一切法”。例之二是讀《莊子》,如《知北游》篇答人問“道惡乎在”,說是“無所不在”,然后舉例,說“在螻蟻”,“在稊稗”,直到“在屎溺(尿)”。這是“扔掉一切法”的反面一路,“怎么樣都可以”。一面是法都錯,一面是怎么作都合法,這矛盾之中蘊涵著一種作文的妙理,用現在的習語說是“必須打破框框”,或者說積極一些是“必須解放思想”。 本篇的標題是“什么是作文”,這里就談在這方面的解放思想。作文是一門課程,提到作文,我們就想到這是指教師命題學生交卷的那種活動,自然也不錯。不過,至少是為了更有利于學習,我們還是盡量把范圍放大才好。事實上,這類編寫成文的活動,范圍確是比課堂作文大得多。情況很明顯,課堂作文,一般是十天半個月才有一次;而在日常生活中,拿筆寫點什么的機會是時時都有。這寫點什么,內容很繁,小至便條,大至長篇著作,中間如書信、日記等,既然是執筆為文,就都是作文。總之,所謂作文,可以在課堂之內,而多半在課堂之外。 課堂之外的作文,可以不用標題的形式,或經常不用標題的形式。自然,如果你愿意標題,譬如寫一封信完了,可以標個“與某某書”或“復某某的信”一類題目。考察寫作的情況,大都是心中先有某性質的內容,然后編組成文,然后標題;作文課是練習,“備”應用,所以反其道而行之。學作文,知道一般是文在題先,甚至無題也可以成文,會少拘束,敢放筆,多有機會馳騁,是有好處的。 課堂之外,凡有所寫都可以成文,因而文不文就與篇幅的長短無關。司馬光等寫《資治通鑒》,全書近三百卷,是作文。《紅樓夢》第五十回“即景聯句”,不識字的鳳姐編**句,“一夜北風緊”,李紈續第二句,“開門雪尚飄”,都只是五個字,也是作文。 文,目的不同,體裁不同,篇幅不同,寫法不同,自然有難易的分別。卻不當因此而分高下。一張便條,寫得簡練、明白、得體,在便條的范圍內說,同樣是優秀的。 前些年,提倡言文切合,有所謂“寫話”的說法。上面幾段主張作文的范圍應該擴大,是否可以說,作文不過是話的書寫形式,說的時候是話,寫出來就是作文呢?可以這樣說,因為種種性質的意思,都是既可以說出來又可以寫出來的。但那樣籠統而言之,并不完全對,或并不時時對。有時候,口里說的,寫下來卻不能算作文。例如你念杜牧詩《山行》,很喜歡,吟誦幾遍,怕忘了,拿起筆來寫,“遠上寒山石徑斜……”,這是寫話,可不能算作文,因為不出于自己的構思。同理,像填固定格式的報表之類也不能算。還有一種情況,思路不清,說話不檢點,結果話“很不像話”,應該這樣說的那樣說了,應該說一遍的重復了幾遍,應該甲先乙后卻說成乙先甲后,意思含糊不清,等等,這樣的話,除非小說中有意這樣寫以表現某人的顛三倒四,寫下來也不能算作文,因為沒有經過組織。這樣,似乎可以說,所謂作文,不過是把經過自己構思、自己組織的話寫為書面形式的一種活動。 顯然,這種活動無時而不有,無地而不有,就是說,遠遠超過課堂之內。這樣認識有什么好處呢?好處至少有兩方面:一是有較大的可能把課堂學變為隨時隨地學,因而會收效快,收效大;二是有較大的可能把與命題作文有關的種種膠柱鼓瑟的信條忘掉,這就會比較容易地做到思路靈活,文筆奔放。總之,為了化敬畏為親近,易教易學,把作文由“象牙之塔”拉到“十字街頭”是有利無害的。

作文雜談:化無形為有形的寫作心法 作者簡介

張中行:河北香河人,著名學者、哲學家、散文家。主要從事語文、古典文學及思想史的研究。二十世紀末未名湖畔三雅士之一,與季羨林、金克木合稱“燕園三老”。代表作有《文言常識》《文言津逮》《佛教與中國文學》《負暄瑣話》等。

- >

企鵝口袋書系列·偉大的思想20:論自然選擇(英漢雙語)

- >

月亮虎

- >

經典常談

- >

人文閱讀與收藏·良友文學叢書:一天的工作

- >

我從未如此眷戀人間

- >

山海經

- >

大紅狗在馬戲團-大紅狗克里弗-助人

- >

月亮與六便士