-

>

上海花園動植物指南

-

>

世界鳥類百科圖鑒:亞洲鳥類/歐洲鳥類/非洲鳥類/澳洲鳥類(全五冊)

-

>

科壇趣話:科學、科學家與科學家精神

-

>

愛因斯坦在路上:科學偶像的旅行日記

-

>

不可思議的科學史

-

>

動物生活史

-

>

影響世界的中國植物(全新修訂版)

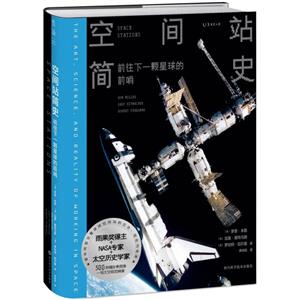

空間站簡史 前往下一顆星球的前哨 版權信息

- ISBN:9787572700767

- 條形碼:9787572700767 ; 978-7-5727-0076-7

- 裝幀:一般銅版紙

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>

空間站簡史 前往下一顆星球的前哨 本書特色

適讀人群 :大眾讀者★ 雨果獎得主、NASA航天專家、知名太空歷史學家聯手創作。作者陣容豪華,內容專業權威,資料翔實可靠、語言流暢易讀。NASA宇航員作序,知名科普作家、航天史博士及《出版人周刊》《書目》雜志推薦! ★ 從空間站看人類太空探索史,揭開空間站背后不為人知的故事。從**只進入太空的狗,到駐留空間站數百天的“遠征隊”,人類如何一步步建設起探索宇宙的前哨站?一本書告訴你空間站的過去、現在和未來。 ★ 科普與人文的完美結合,科幻小說、漫畫、好萊塢大片、樂高玩具……流行文化為空間站的設想帶去了啟發,而空間站又為大眾文化帶來了靈感。科學之光與文化之美相輝映,空間站的精彩紛呈不止于天空。 ★ 500+攝影照片、手稿、漫畫、圖紙等珍貴影像資料,清晰而直觀地為你呈現空間站的發展歷程,值得廣大太空愛好者收藏!

空間站簡史 前往下一顆星球的前哨 內容簡介

空間站的靈感來自科幻小說?迪士尼樂園和空間站也有不解之緣?蘇聯曾讓一只狗坐著衛星去太空?宇航員在空間站上也能發推特?這是一趟讓你眼界大開的奇妙太空旅程,帶你見識空間站的過去、現在和未來。本書全面細致地講述了從19世紀至今,地球上的人類為了搬到太空生活和工作付出了多少努力。

書中有大量震撼的照片、手稿、漫畫、設計圖紙等圖片,清晰而直觀地為你呈現空間站的發展歷程。同時,本書還展示了空間站中的流行文化,從各種兒童玩具、漫畫、科幻小說到電視劇和好萊塢電影,流行文化影響著空間站的發展。

總而言之,這是一部精彩而動人的空間站簡史,兩個世紀以來人們關于空間站的設想與實踐盡在其中。

空間站簡史 前往下一顆星球的前哨 目錄

序言

第1章 空間站:背景 9

導言:空間站:背景 10

哥白尼、布拉赫、開普勒、牛頓 12

拋射體、重力和運動 14

思想起源 16

庫爾德· 拉斯維茨 18

康斯坦丁· 齊奧爾科夫斯基 19

諾丁上尉和他的旋轉屋 20

史密斯- 羅斯空間站 22

阿斯特波爾空間站 24

喬納森· 斯威夫特的飛島 25

第2章 太空生活計劃 27

導言:太空生活計劃 28

馮· 布勞恩的太空之輪 30

太空城 32

其他太空輪 36

多種理念 38

奧伯特博士回歸 42

第3章 沖向空間站:人造衛星和太空人 45

導言:沖向空間站 46

衛星、行星和恒星 48

太空環境 50

美國海登天文館會議 52

《科利爾》和迪士尼 54

艾森豪威爾的太空計劃 56

蘇聯的進步和美國的反應 58

斯普特尼克號人造衛星 60

先鋒號和探險者 62

人在太空 64

美國國家航空航天局 68

東方號 72

水星計劃 74

上升號宇宙飛船 76

雙子星座計劃 78

第4章 早期空間站 83

導言:早期空間站 84

太空軍人 86

早期空間站概念 88

載人軌道實驗室 90

基于水星號的空間站 92

克拉夫特· 伊瑞克的概念 94

地平線項目 96

載人軌道研究實驗室(MORL) 98

阿爾馬茲空間站與運輸補給飛船 100

禮炮號 102

天空實驗室 106

用土星號火箭發射的大直徑空間站 112

用航天飛機發射的模塊化空間站 114

太空實驗室 116

載人軌道設施 118

1979—1982年,航天操作中心 120

1983—1984年,配置開發 122

1984—1985年,發電塔 124

1985—1986年,“雙龍骨” 126

應用研究 128

1984年,里根總統批準 130

自由號 132

俄羅斯加入 134

和平號軌道空間站 136

航天飛機- 和平號 140

第5章 國際空間站 143

導言:國際空間站 144

設計一座國際空間站 146

測試和開發 148

曙光號進入軌道 150

組裝 152

艙外活動 154

國際空間站內部 156

穹頂艙 160

機組人員 162

訓練 164

合作伙伴 166

合作伙伴的設施 168

星辰號服務模塊 170

國際空間站人員及物資補給 172

技術進步 176

地面控制中心 178

宇航員健康與生命科學 180

駐留時間 182

國際空間站上的女性 184

地球攝影 186

科研及應用 188

國際空間站文化 190

軌道上的外聯活動 192

第6章 流行文化中的空間站 195

導言:流行文化中的空間站 196

影視作品中的空間站 198

太空之輪 202

五號空間站 203

空間站玩具及書籍 204

威望空間站 208

雷鳥5號 209

漫畫中的空間站 210

第7章 空間站的未來 215

導言:空間站的未來 216

從過去到未來 218

新舉措 220

和平2號空間站 222

天宮號空間站 224

商業化 226

充氣式結構 228

太空聚居地 230

結語:何為空間站? 232

資料來源和致謝 234

圖片來源 235

空間站簡史 前往下一顆星球的前哨 節選

國際空間站 國際空間站是人類首次成功在地球之外建立起的一座永久性的前哨站。*終,通過國際社會的通力合作,國際空間站的建設才成為可能,這座名副其實的國際性空間站不僅僅是一個用于科學實驗的平臺,軌道實驗室的組裝既需要宇宙空間合作的發展和成熟,也需要新的外交關系作為基礎。 2015 年11月,國際空間站宇航員奧列格· 科諾年科(Oleg Kononenko)評論道:“在我看來,我們取得的主要成就在于,地面上的人聽不到彼此的聲音,也看不到對方;而在太空中,這是不可能的。”在國際空間站的載人飛行持續了15年之際,他發表了這樣深刻的言論。他通過無線電向地球傳達了這些話:“每個人都很重要,這個項目能否成功——有時甚至是連我們的生命能否延續下去——都取決于我們每一個人的所作所為。這正是如何實現合作的完美范例。” 拼湊成形 國際空間站的建造一開始很簡單。1998年12月,俄羅斯和平號空間站的推進模塊得到再利用,在地球軌道上與美國建造的多端口節點艙相連。在此基礎上又增加了俄羅斯和美國的“房間”,以及來自日本、加拿大和多國聯合組成的歐洲航天局的組件。這些部件連接到一起,安裝到一個多節桁架上——這根主干部件的長度相當于一個美式足球場。 桁架兩端部署了4個龐大的太陽能陣列翼,以產生足夠的電力,供空間站上的生命支持和科研設施運行。國際空間站的建造前后共耗費了十余年時間,發射了100多枚火箭,由200多名來自不同國家的宇航員共同完成。2011年5月,NASA宇航員馬克· 凱利(Mark Kelly)宣布:“空間站已經組裝完畢。”不過,其實還有若干部件是在此之后才添加的,還有一些部件當時尚在計劃當中。或許*為引人注目的一點在于,組成空間站的大多數主要部件都只有在進入太空之后,才能與其他連接部件一道進行測試。這就像是在組裝一個巨大的拼圖玩具,其中的每一塊都是由不同的拼圖制造商單獨設計的,等買下拼圖之后,才**次把它們組裝到一起。 為了地球,離開地球 國際空間站的建設為各國如何開展合作提供了新的經驗。它還促進了艙外活動、在軌道上維護關鍵性生命支持系統及故障排除等方面的技術進步。當主體組裝完畢并將重點轉移到應用上之后,國際空間站開始實現既定目標——提供一座與其他可用實驗室有所區別的實驗室。 在*初的20年里,國際空間站為來自100多個國家的2000多個研究項目提供了支持,研究內容涉及生物學、生物技術以及技術開發與示范等五花八門的領域。它協助生產了沙門氏菌疫苗,幫助我們進一步理解了火焰和液體在微重力環境下的表現,并被用作探測暗物質(宇宙中“缺失”的質量)的平臺。 在國際空間站上進行的商業研究在材料制造方面開創了改進后的新技術,為未來的航天器開發出了經過驗證的設計,并為性能更優越的機器人系統做出了貢獻。*重要的是,它還讓我們對自己的身體有了更深入的了解。作為研究對象的各國宇航員發現了長期暴露于微重力環境下存在的新風險,除了骨質流失和肌肉萎縮之外,體內壓力還會導致視力受損。同時,他們也摸索出了一些行之有效的方法,以便克服未來在太空探索中可能遇到的一些障礙。針對基因水平的研究也促使我們加深了對重力如何影響人類發展的認識。 將人類活動拓展到地球之外 國際空間站不僅僅是工程學奇觀、一座世界級實驗室,在其*基本的意義上,對于在空間站上駐扎數月的宇航員們而言,這里也是他們在地球之外的家園。在歷經了50 多次遠征隊任務之后,國際空間站對各國宇航員從各自的祖國帶來的傳統精華兼收并蓄,將其融會貫通,形成一種獨一無二的太空新文化。 每周日晚上的“共進晚餐”活動保留了下來,還引入了全新的物物交換元素,俄羅斯人用罐裝肉來交換美國人的恒溫甜點。電影和電視不僅是娛樂來源,也是一種監測與地球之間通信狀況的機制。類似演奏樂器和個人攝影這樣的消遣也具備了新的意義,不僅是一種藝術表達方式,還成了與地球上每一個人分享航天經驗的渠道。 社交媒體和直播視頻為“地球人”提供了一條可持續的傳播途徑,讓他們體驗一下在太空中生活的感覺,而下方我們地球家園的景象則不斷地重新定義著我們對于自身及在宇宙中所處位置的認識。 未來的試驗臺 在后來的歲月中,國際空間站已成為測試人類未來在地球軌道上及遠空中表現情況的試驗場。自費前往在軌前哨站的任務證明,太空旅游擁有市場,而商業有效載荷的增加,尤其是通過在空間站內的美國艙段設立一座國家實驗室,又為建設商業化運營的獨立空間站提供了早期的測試范例。 除了研究微重力環境對人體的影響之外,國際空間站還提供了一個平臺,用于測試自給自足的生命支持系統,這些系統將被用于未來重返月球及前往火星和小行星的任務。要讓宇航員在遠離地球的地方生存,廢水循環利用系統、氧氣制造系統和二氧化碳凈化系統至關重要。地球上正在研發相關的先進設備,在空間站上維持此類硬件運行時所經歷的考驗和磨難使研發工作得到了完善。 國際空間站開放的對接端口也對未來有所貢獻,為來自兩國和由兩家公司研制的首艘自動化貨運飛船提供了停靠地點,還對首艘私人制造并運營的載人飛船開發有所助益。國際空間站甚至可能改變未來空間站的形態,增加了**個可擴展(或稱可充氣)模塊。空間站曾是人類活動范圍之內危險重重的邊緣地帶,但國際空間站為我們*終向外太空探索奠定了堅實的基礎。

空間站簡史 前往下一顆星球的前哨 作者簡介

羅恩·米勒(Ron Miller),美國獲獎插畫家,科幻作家,雨果獎得主,國際宇航科學院成員,國際天文藝術家協會的理事,曾任美國國家航空航天博物館愛因斯坦天文館藝術總監。他參與創作并編輯了50多部天文以及科學主題著作,如《帶我去太空》《太空美術簡史》等。米勒還曾參與過電影攝制和太空主題郵票的設計,其中一枚郵票隨著“新視野號”掠過了冥王星。 加里·基特馬赫(Gary Kitmacher),來自NASA約翰遜航天中心,擁有地質學、管理學、天文學、教育學等多個學士及碩士學位。他曾是乘員健康護理系統空間與生命科學理事會主任。自1993年起,他在NASA“航天飛機-和平號”計劃中擔任項目經理等多項職務。他目前在國際空間站項目辦公室工作,負責國際合作和項目的宣傳。 羅伯特·珀爾曼(Robert Pearlman),美國記者,太空歷史學家。他是太空收藏網站(collectSPACE)的創始人和編輯,該網站致力于收集有關太空探索的新聞和消息。他還是太空網(Space.com)的撰稿人。

- >

巴金-再思錄

- >

企鵝口袋書系列·偉大的思想20:論自然選擇(英漢雙語)

- >

中國人在烏蘇里邊疆區:歷史與人類學概述

- >

唐代進士錄

- >

煙與鏡

- >

經典常談

- >

人文閱讀與收藏·良友文學叢書:一天的工作

- >

大紅狗在馬戲團-大紅狗克里弗-助人