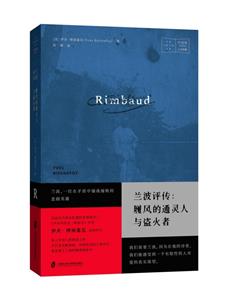

���] ��--�m���u��:���L(f��ng)���`ͨ���c�I����

����9.3�����]��������(d��ng)���e���p�ص����缉Ԋ�ˡ������е���һ�N�Z�ԡ����������{���߄�(d��ng)���㌑��Ԋ�ˌ�Ԋ�˵ĵ䷶֮�������H��Ҋ�⪚(d��)�����L(f��ng)��e�ߵ��m����ӛ�����nj����m���ľ���F(xi��n)��W(xu��)��

-

>

��Ѹȫ�������������-��ӆ��(ȫ����)

-

>

��Ҿ�Ҫ- �ˠ��P����

-

>

�� ��

-

>

����ķ

-

>

��Ҿ�Ҫ- �_��

-

>

��Ҿ�Ҫ- �X��

-

>

����:��������R(sh��)

��--�m���u��:���L(f��ng)���`ͨ���c�I���� ���(qu��n)��Ϣ

- ISBN��9787552033823

- �l�δa��9787552033823 ; 978-7-5520-3382-3

- �b�������b��

- �Ԕ�(sh��)�����o

- ���������o

- ���ٷ��>

��--�m���u��:���L(f��ng)���`ͨ���c�I���� ������ɫ

�m�x��Ⱥ ���ČW(xu��)��Ԋ�衢�m���Đۺ��ߺ��о���

�����(d��ng)���e���p�ص�����*Ԋ�ˡ������е���һ�N�Z�ԡ����������{���߄�(d��ng)���㌑��Ԋ�ˌ�Ԋ�˵ĵ䷶֮�������H��Ҋ�⪚(d��)�����L(f��ng)��e�ߵ��m����ӛ�����nj����m���ľ���F(xi��n)��W(xu��)��

�������{���ߣ����ҵĺܶ�ɾͶ�?x��)w�����m�����������������ǘӌ��Үa(ch��n)�����|(zh��)��Ӱ푣�ֻ�������V��ʲô���������ҵ��ڴ�����(y��ng)ԓ���ȥ��׃�����

���m��Ԋ�W(xu��)�ij��l(f��)�c(di��n)��һ�N�F(xi��n)��(sh��)���x���������蹫����P(gu��n)ע���������^Ԋ�W(xu��)�������P(y��ng)������Խ��(g��)�w�Z�����M(j��n)���ձ��ԵĿ�ᣬ�����F(xi��n)���������������(hu��)�F(xi��n)��(sh��)���á��µĐ��顱���������c�˵��P(gu��n)ϵ���ؽ��~�Z�c�����(li��n)ϵ����Ը��

���m���Ą�(d��ng)��֮̎������������Ԋ�˺Ξ顱�IJ����|(zh��)ԃ�Ŀ������R(sh��)�������ڵĿ����Ժ���̎�IJ������Եij��m(x��)̽������������(sh��)��ʧ����Ĉ�(zh��)���c�����Ļ����������{���ߌ�Ԋ��Q��ϣ�����\(y��n)��(d��ng)����ͬ�������Ƅ�(d��ng)ʯ�^��Ԋ�˱�횟o�ε����S���_ʼ����������������ʽԊ�ˡ� ���m����һλ��ì���Ќґ�(zh��n)�Ҕ��ı���Ӣ�ۡ�ֻ�����\���ˣ�������������һ�ӌҔ��ґ�(zh��n)�������挦λ��Ԋ����ĵIJ����ܣ��������еĿ����Խ������@�N������֮�ϡ��҂���Ҫ�m������?y��n)�������Ԋ��҂��ܸ��ܵ�һ��(g��)�����Ե��ˌ��۵��挍(sh��)������

��--�m���u��:���L(f��ng)���`ͨ���c�I���� ��(n��i)�ݺ���

�������H��Ҋ�⪚(d��)�����L(f��ng)��e�ߵ��m����ӛ�����nj����m���ľ���F(xi��n)��W(xu��)��ȫ�����ְ��£���(x��)���ʰ��m������Ԋ�˵����ģ�����ʬF(xi��n)�m��������(d��ng)��܉�E���o�������f������ƪ��䛡�������������ƽ�������S��Ԕ�M�ą����īI(xi��n)�;��ʼ��ʵ��g����ӛ�������д�����Ƭ���������ָ��D�� �������������{�������_ƪ����ʾ���ǘӣ������������m�����҂���x�m���ɡ�����������Ļ��s���T�����з��x����������ȥ�h(yu��n)��������ȥ�e̎�����m���H�ڌ��҂��f��Ԓ���r����������һ����˟�����J(r��n)�R(sh��)���ҡ����x���ҡ�����Ҫͨ�^�J(r��n)�R(sh��)���ҁ���׃�������ɞ���һ��(g��)�ˡ���ˣ��҂���(y��n)�C�،����@*���(y��n)�C�����ҽ��h�҂�?n��i)��һ�һ�N�������R(sh��)��������Ը���جF(xi��n)����ǻ�{(di��o)���������@Щ��ʎ���@�o��ģ�µļ������@Щ�������@Щ���顣�� ����]���@���ڌ��m���������ġ������˜�(zh��n)�_��Խ�ĕ����҂����m������x�����ʧɫ��

��--�m���u��:���L(f��ng)���`ͨ���c�I���� Ŀ�

Ŀ �

��ؤ��ͯ��

Ӱ�c��

�Q ��

�^���c���Z

�ʐ۵��`��

�تzһ��

�ʈD��

�������c����

�� �

�m����ƽ

�����īI(xi��n)

�g��ӛ

��--�m���u��:���L(f��ng)���`ͨ���c�I���� ��(ji��)�x

���g��ӛ����(ji��)�x �����{���߶��ԣ��m���Ͳ����R���ǃ�λ�@���_����݅���m��*��(d��ng)��֮̎������������Ԋ�˺Ξ顱�IJ����|(zh��)ԃ�Ŀ������R(sh��)�������ڵĿ����Ժ���̎�IJ������Եij��m(x��)̽������������(sh��)��ʧ����Ĉ�(zh��)���c�����Ļ��������{���ߌ�Ԋ��Q��ϣ�����\(y��n)��(d��ng)����ͬ�������Ƅ�(d��ng)ʯ�^��Ԋ�˱�횟o�ε����S���_ʼ����������������ʽԊ�ˡ� ���{����*�������Ԋ�������������D����1947�������Ÿ��Ą�(d��ng)�c�o����1953���͡����գ���ĮһƬ����1958����Ҋ�C����*��������Σ�C(j��)�r(sh��)�̣����D������ı������У������Z���z��������İ������@��һ��(g��)Ұ��ݿ�������^�̣�һ�ΏU���c�����������ӣ���ϴ�^�����|(zh��)���ط����ϵ�/��푵��������Ļ��ѽ�(j��ng)�ݽߣ�/��ױ�һ�NäĿ���ڈ��_�ɜ��֣�/�Bͬ���݃�(n��i)���(q��)���ȫ���Ļ�/���Z����^�������h(yu��n)�����ˣ�/��(d��ng)��*�K���Լ�׃���L(f��ng)�ͺ�ҹ����ֱ����ɡ����ֵ�ʯ�^����Pierre ��crite��1965���͡����T����Ȧ���С���Dans le leurre du seuil��1975���@�ɲ�Ԋ���������M(j��n)��ƽ�o���|(zh��)�����һ�A�Ρ� ���m���u�������L(f��ng)��ͨ�`���c�I���ߡ������ɪ����Seuil�������硰��������ҡ�����crivain de toujours��������(d��ng)�У�������1961�꣬����̎�ڃɂ�(g��)�A�ε��^���ڡ������f�������m�������Ͳ��{�����Լ������Dz��ɷֵģ������m�����ĵĻ��Ҳ�nj��Լ���ǰ������һ��С�Y(ji��)�� �҂����Ԍ������в��{�����P(gu��n)���m����һЩ�^�c(di��n)ͬ�������һƪ�dz���Ҫ����Փ��Ԋ����О��c�ط�����L��Acte et le lieu de la po��sie���M(j��n)�бȌ��� ���@ƪ��Փ����{���߳���ϵ�y(t��ng)���U�����Լ���Ԋ����Փ�������Ȍ�Ԋ���cϣ����ͬ����ϣ���ЃɷN����(d��ng)Ԋ����ЬF(xi��n)��(sh��)�Ļ��r(sh��)�������(hu��)�������ش�ľܽ^�����h(yu��n)�x���磬���������ֵű������@�NԊ����]�ڽ^���У��Ķ�����ӛ�����������@�r(sh��)��Ԋ��o���ֻ��һ�N̓�ٵ�ϣ�����������R����������һ�Nϣ���������Z���еİ����嬔����һ��(g��)ֻ���ڴ˕r(sh��)�˵ص��ڈ��������R����ˡ���(chu��ng)�족���������������IJ���ʧ���С�������*���̵Ŀ�ʹ�ие��䐂����⡣ ��Ȥ���ǣ��m��ͬ�r(sh��)���F(xi��n)�����@�����ă���֮�С�һ���棬�ڡ��ؑ�����*�����Ե���Ʒ�ͨƪֻ�н����ĸ����һ���棬�m���־ܽ^��M���^������Ă��y(t��ng)Ԋ�裬�o���Q�Ĺŵ���ɡ������o�����ϵĂ��ڡ����ѱ���һ�ڱ��wՓ�ľ�ġ����ʡ���soif������߀��Ԋ��ҕ��һ�N��ȡ���ֶΡ�һ�N���ڵ��Є�(d��ng)���҈�(ji��n)��Ԋ�衰���T���D(zhu��n)�Q��ؔ(c��i)�������������ڱ����У��҂��ٴο������m���ă����ԣ�ambiguit������ �@�����c���f�ǂ�ӛ�������f�nj����m���ľ���F(xi��n)��W(xu��)�����{�������������m������l(f��)չ��܉�E����ˣ����{�����ڱ����еČ�(sh��)�`���c����(d��o)���������������_�m�����أ�Roland Barthes�����^�����롣ͬ�r(sh��)����Ҳ�h(yu��n)�x�˱��_�����R�Paul Val��ry���Ľ��x�������߶��ԣ����m����һ�N���g(sh��)����һλԊ����һ�N���g(sh��)��������Ҫ���ǣ����{����������_���������x�����F(xi��n)��(sh��)���x���Uጂ��y(t��ng)��������֮�����f�������m��ҕ���������xԊ�ɵĴ����������I(l��ng)���@����ȫ�e(cu��)�`�ġ�����ǰ�IJ��{���ߣ�����Ԫ�������ָ���Ԅ�(d��ng)�ԡ��͡��~�Z�����������x���^ʣ�����������@��(g��)�ڡ���ˮ�^��������������ĈD�ĺ��ӣ��@��(g��)���x���硰��(chu��ng)���˄e̎����������20퓣�����������������ȱϯ�������d��I�������ͯؑŮ������߉�l(f��)�]���O�µ����꣬�����IJ��{�������O���ᗉ�ġ����{�������D�f���m��Ԋ�еĈD���Z˹�����x�Ļ���*��ġ����X����Ԋ�_ʼ�����������ˌ��˕r(sh��)�˵ص��ڈ��ĸ�֪���ڡ�̫��c��������Ԋ�У�������չ�F(xi��n)�������˵��w�S�����á����Z�����g(sh��)���Ҍ��Į���vision���mȻλ�ڸ�������֮�⣬��Ҳ���ǿ��И��w�����nj��������ڵĴ��ڡ��ĸ�֪����������93퓣�����֮���m��Ԋ�W(xu��)�ij��l(f��)�c(di��n)��һ�N�F(xi��n)��(sh��)���x���������蹫����P(gu��n)ע���������^Ԋ�W(xu��)�������P(y��ng)������Խ��(g��)�w�Z�����M(j��n)���ձ��ԵĿ�ᣬ�����F(xi��n)���������������(hu��)�F(xi��n)��(sh��)���á��µĐ��顱���������c�˵��P(gu��n)ϵ���ؽ��~�Z�c�����(li��n)ϵ����Ը�� ���^�����{���ߛ]�к����m���Ĺª�(d��)��ͯ��۵ąT��ʹ�������롰���̵đ������x������������������Y��ʹ���o���c�˹�ͨ���Ķ��h(yu��n)�x���硣�m����ì�����ڣ�����Ҫ���룬��Ҫ���l(f��)�����ѵ����u���R(sh��)���m�����p���ԁ����Z�Ա������p���ԣ���Ԋ�����Z����ϣ����Ҳ��Σ�y������������30퓣��m�����оS�Ͱ���ʲ�������Ͻ������p�ص��dȤ������*���^�ĬF(xi��n)��(sh��)���dȤ����������70퓣������Z�����a(ch��n)���Į�����dȤ���@������Ԋ������o�M��ì���е��p����������70퓣������ǣ��m���Ą�(chu��ng)�������������ڡ��D���c���ڈ���֮�g��ϣ���c�Ü�֮�g�IJ���݆�ء� �m�������_ʼ�����ġ�ͨ�`�ˡ�Ӌ(j��)��������Ҫ�ɞ�ʹ�á����Z�����g(sh��)���ġ��I���ߡ��������_(d��)��δ֪���î�������H���Ķ�������һ��(g��)���V����挍(sh��)�Ĵ���֮�С�Ȼ������Ԋ����Ȼ���ڣ��~�Z�]����ȫ�����ڵă�(n��i)�������ա���������103퓣����m�����������R(sh��)Ҳδ�ص��������m��*�����ף�������ğo���ǐۣ��������ܰѻ��控���������ֻ��(hu��)�ıM���Ě������ݚ��������ĵֿ���*�K�����������(hu��)�����桢���ջ�ʩ��۵�����������������108퓣�����������ʧȥ���C��ͨ����������108퓣����~�������ļ���(ji��)�� �S����������̵ġ��ʐۡ���charit������������κ������ͬ��֮�ۡ������蹫���ֵ����x��������ʹ���Į���ص��F(xi��n)��(sh��)��ͨ�^���ʐۡ������c�˵Ĺ�ͨ����ϣ����κ�����֏�(f��)��ԭ���ġ�̫�֮�ӡ���Ȼ�������ʐۣ��@�������Ϻͽ⡢��Ǣ֮·�ćLԇ���ܿ�׃������ǰ�c�F(xi��n)��(sh��)�����ġ�·����ʽ�ķ��ѡ�����������136퓣����^�ֿ���Đ�����κ�����������˵تz�� �ڡ��تzһ�����У��m����������Ěv��ʧ������֮�w�Y(ji��)�顰���z����̎���c�IJ��ɽߵ�ϣ��֮�g��ì�ܡ���������152퓣�����������̎�o��ϣ������������180퓣�������ѭ�h(hu��n)��Ȼ�o�]���������ܡ���Ȼ���_����ͯ�����ܵ��a�K��������Ȼ�����������������I(xi��n)�o�oֹ���ķ������I(xi��n)�o̓���c���粢�������е�������������181퓣�����(j��ng)�v�ˡ������ܡ��еĽ^�����m���ڡ��峿���С������ˣ���Ȼ���Q֮�顮�تz���İl(f��)չ�^�̡������͡��S�M(j��n)���Ü硢��������ڻ̻�֮�Пo��ֹϢ�����������������������횳��J(r��n)��������������182퓣�����*��ġ����e���У����������һ�N�F(xi��n)��(sh��)���x���Є�(d��ng)����������184퓣������Ұ������ԷQռ���g(sh��)������ʹ���������±M���������߀�ǎ����д����������x��(w��)���д��ړ����Ŀ�����ƽ�ĬF(xi��n)��(sh��)���ؚw���ذɣ��r(n��ng)���@�Dz��{���߷dz�ϲ�g���õ�һ��Ԓ���m����(g��u)����һ��(g��)����(qi��ng)�ҵ����ġ����ʐ۵���Ӌ(j��)����������������������һ��(g��)�`���һ�����w֮�С���������һ�N�K�ѵĴ���֮�С���������187퓣��� �����҂��ڡ��ʈD�����п����ˡ����`���ij��F(xi��n)����������(chu��ng)��Đ۵Ļ������@�µĐ��ǡ��ڸ�����������̎���ձ������c��(sh��)�ֵğo���C���ٰl(f��)�F(xi��n)����������210퓣����@���`���������˝��ڵĿ����Դ��ڣ����С��Ŀ˼��D(zhu��n)���Є�(d��ng)���Į����D(zhu��n)���ڈ������ɷ��D(zhu��n)�����ɡ���������208퓣���������Ȼ�����@���`���@�ƌW(xu��)�c������Y(ji��)�ϵ��µĺ��C�����cӡ�ȴ�����Կ�(li��n)ϵ��һ��*�KҲֻ��һ��(g��)������δ��(sh��)�`��*���ʈD����Ҳ���ˌ�ʧ�����w�J(r��n)�� �m������ì���Ќґ�(zh��n)�Ҕ��ı���Ӣ�ۡ����x����Ԋ�����Ҍ��^�������ɣ����s���h(yu��n)�㲻�^�Z�ԵĮ�������Ԋ�҂�?n��i)�����Ͷ�댦��һ�Ե���?��sֻ�҂��c�������ڷ��x���֏�(f��)�҂����Ԟ������˵Ķ�Ԫ�ԡ����S��Ԋ�ā���ֻ��һ�l��·��ֻ���ڳ��J(r��n)ʧ���r(sh��)���������ҵ��挍(sh��)������������109퓣��@����һ�N���^���x���@���ӽ��������x��ǻ�{(di��o)��Ԋ�˵��x��(w��)���������J(r��n)��Ԋ��ġ������ܡ��������@�N�����ܮ�(d��ng)��Ŀ��(bi��o)�����h(yu��n)���M(j��n)������������ɵĄ�(chu��ng)��֮·�ϡ��m���S��ķ������������ǔ��ѣ��������죬����������Ԋ��ľܽ^����һ�N������Ҋ�C�����w�ڰ��o�ĕr(sh��)�̲�����*���q�ĕr(sh��)�̡� �M(j��n)��ڶ��A�ε�ƽ�͕r(sh��)��֮���{�������l(f��)��(ji��n)�Q�؏�(qi��ng)�{(di��o)�m��Ԋ�еĵ������u�ͬF(xi��n)��(sh��)���x��������1976��l(f��)���ġ�߀���m������Rimbaud encore��һ���У����������m����Ԋ�����顰�ı������x����?y��n)��m�������ь����������ڵ��·���֮�ϣ���һ�Nǧ˼�ّ]�ġ��_�еġ����ڽ����ľ����x����������Ʒ�ж�ռ��(j��)���L(f��ng)�����m����̫���̫��ɫ�������҂���Ԋ�У�һ�N�����Z������һ�N�ڈ���һ�N�����˵��ن������ǿ��ܵģ����SҲ��*���|(zh��)�ġ��� �m�������ߡ������ď�(qi��ng)�{(di��o)�͌��D����ķ��ѳ��F(xi��n)�ڲ��{���ߵ����з����У�����Ԋ���ǡ����oֹ���đ�(zh��n)�ۣ��Ǵ����c���|(zh��)����ʽ�c����ʽ���Ҳ����Ą�������ͬ����1976��l(f��)���ġ���Ԋ�˃A���Ļ��¡���Ce qu��on dit au po��te �� propos de fleurs��һ���nj��m��ͬ��Ԋ���Ľ������ڱ����У��m�������Ľo��S�����@��Ԋ�����x�錦���ߡ����^Ԋ�W(xu��)���Ĺ������m����r(ji��)ֵ�����H�ͻ������������P(y��ng)֭Һ�Č�(sh��)���ԣ����P(y��ng)һ�N���������x������1976����@ƪ�����У����{���߅s�Ʒ���֮ǰ�ĽY(ji��)Փ���J(r��n)�錍(sh��)����Ҳ���^���Z�Խo�����һ�N���X������ì�^�İ�S���D(zhu��n)�����R�����ġ��������Ļ��䣬��֭Һ����I�B(y��ng)�Ļ�����t�ǡ����|(zh��)���x���Ļ��A(ch��)����ˣ�Ԋ�еČ���׃���ˡ����|(zh��)����essence���c����(sh��)�w����substance��֮�g�Č�������Ҫ����c���ڸ��u�ĸ��������Ԋ���c���ڹ�ͨ�� ��1978��l(f��)���ġ�ɫ��֮�⡷��L��Outre-couleur��һ���У����{���߷������m����һ��СԊ�����ȵ���𡷡����J(r��n)�飬�@��Ԋ���o�x�ߵ��`�У�����Ԋ����չ�F(xi��n)�������̓���c�m�����挍(sh��)����֮�g�Č��������ǣ�Ԋ�д������挍(sh��)���X��ɫ�ʣ����c̓�ٵČ���֮�g�γ��ˏ�(qi��ng)�ҵı��ա���1979��l(f��)���ġ��m�����ˡ���Madame Rimbaud��һ���У����{�����ٴλص����m���cĸ�H���P(gu��n)ϵ�͌����ߚq��Ԋ�ˡ��Ľ��x�С������ѽ�(j��ng)Մ����ĸ�H���e�ġ�ε�{(l��n)��������**�����ס���̖�Ŀն��c�e�ԡ���������17퓣������m�����ˡ��t�����M(j��n)���˸�����ķ������c�����ĽY(ji��)Փ��ͬ���m�����˲��ǟo�����ˣ���ֻ�ܡ�ͨ�^�ɷ����x��(w��)�����µ���������R��ȥ�ۣ��@��һ�N���������еĐۡ������ஔ(d��ng)�������Đۡ����@�N�ە�(hu��)��һ��(g��)�D���ȡ���挍(sh��)�Č������D����뚚����ĸ�H��ε�{(l��n)������������ʹ��ʯ�������{(l��n)ɫ�ǻ����ɫ�ʡ���������̓�ٵĈD��Ԋ����Щؚ��ġ����۾����p�a����ɫ���ĺ��ӣ��������Ӽҡ���ɫ�۾�����Ů�����s�ǟo���w�ġ�ȱϯ���ڡ����������������f�����s�����Z�Ե���̎�ن��҂�?n��i)��� �����m����(chu��ng)���ij��l(f��)�c(di��n)�����Ƿ�����ε�{(l��n)�����ĈD�������˵ġ���ɫ�۾����� ���{���ߌ��m���Ͳ����R���ı��^Ҳ�������׃�����ڡ�Ԋ����О��c�ط����У����������������R�����m���������W(xu��)�����������W(xu��)�ҡ����ҵ���˼�ǣ����h(yu��n)�x�F(xi��n)��(sh��)������������κ������s���ĬF(xi��n)��(sh��)����?y��n)����ă?n��i)���Ђ�(g��)ȱ���۵�ͯ�ꡣ��������ˣ�����Ҫ��ø��ࡣ�������У��m�����ܽ^������֮�⣬�o�����R��һ�ӣ��p�׆�����Ե��ڈ����������������c����Ă�(g��)�w�I(xi��n)������������66퓣���Ȼ������2009��l(f��)���ġ��҂����m������Ҫ����Notre besoin de Rimbaud��һ���У������R���s���˸��h(yu��n)�x�F(xi��n)��(sh��)����һλ���������|(zh��)֮���������ڽ̰�����������m���c����ͬ���]�м�(x��)ā���^�죬�]�Ќ����ߵ�����ĉ��룬ֻ�Ќ��ճ�����ĸ�����Ը��Մ����ͨ�`�ˡ��ĺꂥӋ(j��)���r(sh��)��������ʹ�á����ĸ�����ǰѡ��_�y���еĸй١��еġ��й١���sens��ͬ�r(sh��)�����������������Zչ�F(xi��n)�ġ��ı����x����significations���������ˡ����Z�����g(sh��)�������|(zh��)���x�A��Ԫ������ɫ���c���w������M�ϣ���(d��ng)Ȼ�������Z�������Եı��F(xi��n)�����ǒ�ʎ���мȶ�����ġ���һ�ԡ��ĸ��ԬF(xi��n)��(sh��)���҂���Ҫ�m������?y��n)�������Ԋ��҂��ܸ��ܵ�һ��(g��)�����Ե��ˌ��۵��挍(sh��)������ ���{�����������m����һ��(g��)���IJ�ԇ��Ū̓���١���Ԋ�ˣ�-Ƥ���������Ġ�Ҳ����ƵĴ��o�����^���{���߱��ˣ������IJ����٣�����������������Ӌ(j��)������ֻ�����\���ˣ�������������һ�ӌҔ��ґ�(zh��n)�������挦λ��Ԋ����ĵIJ����ܣ��������еĿ����Խ������@�N������֮�ϡ�

��--�m���u��:���L(f��ng)���`ͨ���c�I���� ���ߺ���

�����{���ߣ�Yves Bonnefoy��1923��2016����������(d��ng)���e���p�ص�����*Ԋ�ˣ�Ҳ���������uՓ�Һͷ��g�ҡ�������Ą�(chu��ng)���H�ܳ��F(xi��n)��(sh��)���xӰ푣����ܿ��c֮���_���x���ܽ^���D�͡�������������ڈ������ص������Ե��挍(sh��)����֮�С��m���t����Ԋ������ʮ���P(gu��n)�I��˼������(bi��o)�����{�������ڵ�����Ԋ�����������D����1947�������Ÿ��Ą�(d��ng)�c�o����1953���͡����գ���ĮһƬ����1958����Ҋ�C�����T�������Σ�C(j��)�r(sh��)�̣����D������ı������У������Z���z��������İ�����ֱ����ɡ����ֵ�ʯ�^����1965���͡����T����Ȧ���С���1975���@�ɲ�Ԋ���������M(j��n)��ƽ�o���|(zh��)�����һ�A�Ρ����m���u�������L(f��ng)��*�`���c�I���ߡ�������1961�꣬����̎���@�ɂ�(g��)�A�ε��^���ڡ������m�������Ͳ��{�����Լ������Dz��ɷֵģ����{���ߌ��m�����ĵĻ��Ҳ�nj��Լ���ǰ�����Ŀ��Y(ji��)�����Լ�δ����·��չ���� �g�ߺ��飺

���䣬�Ϻ�����Z��W(xu��)���Zϵ�W(xu��)ʿ��������Ĵ�W(xu��)���Z�ČW(xu��)ϵ�Tʿ�����ӷ�����

- >

�_ӹ����(li��n)�����n�

- >

��������~

- >

������

- >

�����c����ʿ

- >

���Z�ڴ���ϵ�С������˼��20:Փ��Ȼ�x��(Ӣ�h�p�Z)

- >

ʷ�W(xu��)�uՓ

- >

Ԋ��(j��ng)-����ĸ質

- >

�����������

![�]�������đ�(zh��n)�����P(gu��n)����؛���c�Q(m��o)��](http://image31.bookschina.com/pro-images/250513gs/487100.jpg?id=81)