-

>

道德經說什么

-

>

電商勇氣三部曲:被討厭的勇氣+幸福的勇氣+不完美的勇氣2

-

>

新時期宗教工作與管理

-

>

帛書道德經

-

>

傳習錄

-

>

齊奧朗作品·苦論

-

>

無障礙閱讀典藏版:莊子全書

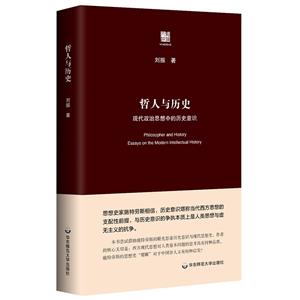

六點評論哲人與歷史——現代政治思想中的歷史意識(六點評論) 版權信息

- ISBN:9787576012378

- 條形碼:9787576012378 ; 978-7-5760-1237-8

- 裝幀:一般膠版紙

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>>

六點評論哲人與歷史——現代政治思想中的歷史意識(六點評論) 本書特色

★《哲人與歷史》短小精悍,凡七萬言,由五篇文章組成,以“歷史意識”為核心關鍵詞,聚焦距我們時代較近且廣受關注的幾位西方現代思想家——施特勞斯、古特曼、羅森茨維格、波普爾、尼采和科耶夫,亦旁涉海德格爾、沃格林。 ★本書既爬疏整理了上述思想家的重要學術著作和思想,又注重探索分析當時的歷史背景,呈現出思想史家之間互相交往、學術交流的思想圖景,展示了西方現代思想史上的哲人之爭。 ★本書有助于我們認識西方思想的來龍去脈,更能啟發我們自己在學術研究中看清方向。

六點評論哲人與歷史——現代政治思想中的歷史意識(六點評論) 內容簡介

本書短小精悍,凡七萬言,由五篇分別獨立而又相互關聯的論文組成,以“歷史意識”為核心關鍵詞,聚焦距我們時代較近且廣受關注的幾位西方現代思想家——施特勞斯、古特曼、羅森茨維格、波普爾、尼采和科耶夫,亦旁涉海德格爾、沃格林。本書基于作者大量的閱讀,既注重,既爬疏整理了他們的重要學術著作和思想,又注重探索分析當時的歷史背景,呈現出他們之間互相交往、學術交流的思想圖景,展示了現代思想目前的哲人之爭。作者的核心關切是:西方現代思想對人類基本問題的思考是否徹底,這些思考又有何種品質。 本書有助于我們認識西方思想的來龍去脈,更有助于我們自己在學術研究中看清方向。作者的材料駕馭能力很強,其謀篇布局、論證分析相當精彩。我們不僅能通過本書看到作者的冷靜深思,也能從字里行間感受到他的學術熱忱,本書既有深度也有溫度,閱讀感受良好。

六點評論哲人與歷史——現代政治思想中的歷史意識(六點評論) 目錄

一、如何認識中世紀理性主義——施特勞斯的“古特曼評論”

二、困惑時代的“先知”——羅森茨維格與猶太教的現代困境

三、波普爾政治哲學與西方理性主義的危機

四、自然的分裂與拯救——早期尼采論現代國家與希臘傳統

五、哲人與歷史——施特勞斯與科耶夫關于《論僭政》的爭論

六點評論哲人與歷史——現代政治思想中的歷史意識(六點評論) 節選

羅森茨維格與猶太教的現代困境 (節選) 1919年初,剛從一戰前線回國的羅森茨維格完成了《救贖之星》,在這部20世紀猶太思想的扛鼎之作中,羅森茨維格寄托的宏大抱負是:憑借一種“新思想”(neue Denken)從根本上應對猶太教的現代危機。巧合的是,新教神學家巴特(Karl Barth)的《羅馬書釋義》也在同一年問世,與羅森茨維格共同掀起了一場意義深遠的神學復興運動…… 二戰結束不久,為了向北美宗教界和知識界引介羅森茨維格,著名猶太學家格拉策(Nahum Glatzer)出版了一部關于羅森茨維格的英文資料匯編,題為《羅森茨維格:生平與思想》(Franz Rosenzweig : His Life and Thought, Schocken Books,1953)。格拉策早年在德國是羅森茨維格的學生和助手,因為廣博的猶太學問深受羅森茨維格與布伯(Martin Buber)賞識。《羅森茨維格:生平與思想》1953年出版之時,北美學界對羅森茨維格幾乎一無所知,此書直接推動了北美學界對羅森茨維格的接受與研究,此后多次再版,成為研究羅森茨維格思想的重要文獻。 格拉策向北美學界引介羅森茨維格的意圖十分明顯:羅森茨維格的“新思想”是當代猶太思想應對猶太傳統“現代困境”的重大嘗試,它或許能使猶太信仰在現代處境下重新站穩腳跟。畢竟,洛維特早就說過,羅森茨維格幾乎堪稱猶太人中的海德格爾…… 1886年,羅森茨維格出生于德國卡塞爾(Cassel)一個并不十分虔誠的上層猶太家庭。青少年時代的羅森茨維格對“猶太人問題”沒有表現出特別興趣,高中畢業以后,羅森茨維格決定進入哥廷根大學學習醫學,據說直到大學時代,羅森茨維格才知道“安息日前夜”。1907年,在與朋友共同研究自然科學之時,青年羅森茨維格甚至說“絕不碰猶太問題”,“我壓根就不想聽到它。我可不準備做一個猶太復國主義者”。然而,就在這年冬天,羅森茨維格決定轉向歷史與哲學,并在1908年秋天回到弗萊堡師從著名史學家梅內克(Mainecke)。此后,羅森茨維格開始深入思考猶太問題,這一思考的核心是:如何在現代處境下理解和重建猶太信仰。青年羅森茨維格嚴肅考慮過黑格爾調和基督教與現代性的方案,不過,他在1912年夏天完成的博士論文——亦即后來出版的《黑格爾與國家》——表明,此時的羅森茨維格已經開始質疑德國觀念論與黑格爾歷史哲學。 1913年是羅森茨維格生命中的重要轉折,盡管摯友羅森斯托克(Eugen RosenstockHuessy)幾乎使他改宗基督教,但是,一次猶太會堂經歷*終奇跡般地穩固了羅森茨維格的猶太信仰,從此以后,羅森茨維格成為一個真正意義上的猶太思想家。著名法國學者摩西(Stéphane Mosès)說,羅森茨維格之所以拒絕改宗基督教,是因為他*終無法認同基督教化的現代文明與現代文明的基督教化。年輕的羅森茨維格決意擺脫黑格爾的歷史神學構想。 1914年,**次世界大戰爆發,羅森茨維格自當年9月起供職于柏林紅十字會,隨后被派到比利時。1915年初,羅森茨維格在“并非出于自愿”的情況下被派往巴爾干前線……大戰迅速激化了帝國時期已經令人不安的“猶太人問題”,德國力圖憑借歐洲大戰恢復民族性的生存榮耀,在這個嚴峻的“決斷”時刻,德國的同化主義猶太人決定將自己看作現代德意志民族的成員。猶太詩人利紹爾(Ernst Lissauer)在令其名聲大噪的《仇恨英國圣歌》中寫道:“我們愛憎分明;英國是唯一的敵人。”當時猶太知識界的領軍人物之一拜克(Leo Baeck)干脆親自跑到前線,在東西兩線充當猶太士兵的戰地拉比。 同化主義是古老的猶太民族應對現代處境的重要嘗試。大戰前一年,羅森茨維格在馬堡遇到了令他高度敬重的新康德主義哲學家柯亨。與羅森茨維格不同,柯亨本人似乎就是同化主義樂觀前景的見證。柯亨生命的絕大部分時光,都是在經過法國大革命洗禮的19世紀度過的。從歷史上看,19世紀確實是歐洲猶太人現代化運動取得重要進展的時代,許多猶太人走出猶太社區,接受現代意義上的勞作方式與價值觀念,一部分人甚至通過改宗基督教融入歐洲國家。柯亨在精神上屬于19世紀,觀念論哲學使柯亨相信猶太教的“現代性困境”*終能夠徹底獲得解決,盡管整個19世紀仍然沒有任何歐洲國家在政治上完全承認猶太人的公民權。 與柯亨不同,身在一戰前線的羅森茨維格已經不再信奉同化主義路線,在1917年5月給奧本海默(Gertrud Oppenheim)的一封信中,羅森茨維格談到了同化運動的黯淡前景:同化運動必須以猶太人在現代歐洲民族面前的自我貶損為代價,“同化主義者達到目標的方法是,他們不是去做經紀人、講師、記者、藝術家或者護士”,而是去做“卑微的公務員、工匠和一個德國農民”。對于羅森茨維格而言,同化主義深刻體現了猶太民族在現代世界面臨的政治困境:同化運動的未來并不取決于猶太人融入現代歐洲民族的決心,而是取決于各歐洲民族對猶太人若隱若現的善意。盡管戰后建立的魏瑪共和國成為**個承認猶太人公民權的歐洲政權,但此后的歷史證明了這位出身德國上層社會的青年哲學家對同化主義黯淡前景的判斷,而非柯亨的啟蒙樂觀主義。 如果同化運動的困境本質上是政治性的,那么,政治猶太復國主義似乎有理由成為猶太民族應對現代困境的可行方案。然而,在羅森茨維格看來,無論是同化主義,還是平斯克(Leo Pinsker)等人倡導的政治猶太復國主義,都無異于在實質上放棄猶太信仰。羅森茨維格在《救贖之星》表達了這樣的信念:猶太個體本質上不是世俗國家的成員,猶太民族也不是一個“土地性”的政治民族,除非能在現代處境下重建神圣信仰,猶太問題不可能以任何政治方式得到解決。羅森茨維格清楚地看到,猶太教現代危機的實質是神學與哲學的沖突。 如果要清楚地認識這一沖突,必須回到歐洲啟蒙時代的哲學。因為,以啟示與律法為根基的猶太教真正成為一種歷史性的“偏見”,是啟蒙時代的事情——“偏見”這個詞幾乎是啟蒙時代的專用標簽。正是啟蒙針對“偏見”的斗爭引發了猶太教的現代危機,從性質上看,這一危機與猶太教在西班牙時期的危機存在重大差異——啟蒙力求從根本上顛覆作為猶太教根基的啟示與律法。 然而問題在于,從思想史上看,啟示與理性的張力并非一個現代現象,而是人類思想的永恒問題。在斯賓諾莎遇到笛卡爾哲學以前,古代猶太思想者已經遭遇過希臘哲學,邁蒙尼德堪稱亞里士多德哲學在中世紀的典范。邁蒙尼德在思想深處是徹底的理性主義者,他的根本立足點是自然理性而非啟示的權威,就理性與啟示的核心爭執來說,他相信世界恒在說而非創世說。不過,邁蒙尼德的亞里士多德哲學具有一個柏拉圖式的框架,或者說,邁蒙尼德對哲學生活的性質采取了柏拉圖式的理解。柏拉圖從整全的人類生活秩序出發,對哲學的自由作出了限制,在柏拉圖這里,哲學不具有自然的自由,哲學必須顧及到政治共同體的生活意見。 邁蒙尼德可以被看作柏拉圖在中世紀猶太教中的傳人,《迷途指津》正是以柏拉圖的上述思想方式為指引。《迷途指津》真正的說話對象是潛在的哲人,邁蒙尼德的根本著眼點是延續哲人共同體,但是,邁蒙尼德在《迷途指津》中也同時顧及到猶太律法傳統。為了做到這一點,邁蒙尼德運用了柏拉圖式的“顯白寫作”技藝。 邁蒙尼德的做法讓人們不禁想到18世紀的萊辛(Gotthold E. Lessing),萊辛或許是柏拉圖和邁蒙尼德的顯白寫作技藝*重要的現代繼承者,萊辛相信,在哲學的精神自由與社會的要求之間存在不可跨越的鴻溝。萊辛去世以后,雅可比(F. H. Jacobi)對萊辛的老朋友門德爾松傳達了一個驚人的消息:萊辛骨子里是斯賓諾莎哲學的信奉者。雅可比的消息無異于說,德國的啟蒙領袖萊辛實際上是無神論者和宿命論者,而且,萊辛從未對他的老朋友門德爾松透露過這一點。無論萊辛是否信奉斯賓諾莎哲學,門德爾松此后的反應證實了萊辛的判斷:即使門德爾松這樣的人也無法接受斯賓諾莎哲學的宗教和道德結果,哲人在社會的要求面前應該謹慎從事。 猶太人門德爾松的恐懼表現了斯賓諾莎哲學對猶太教構成的威脅,事實上,斯賓諾莎哲學正是現代猶太教在神學、政治層面遭遇全面危機的重要開端。斯賓諾莎的同時代人發現,斯賓諾莎哲學在根底上就是無神論,1656年7月27日,阿姆斯特丹的猶太聯合會將斯賓諾莎革除教籍,斯賓諾莎就一邊磨鏡片一邊寫《神學政治論》,以闡釋圣經的方式暗中否定猶太教。 斯賓諾莎否定猶太教的*終理由,正是一種與柏拉圖、邁蒙尼德傳統相反的信念:斯賓諾莎堅信理智的耿直,哲人應該否定啟示宗教;同時,哲人也不應該因啟示的道德社會意義而有所遲疑,因為,社會在本質上也應該遵循哲學的原則。斯賓諾莎在《倫理學》中寫道: 大部分寫文章談論人類的情感和生活方式的人,好像不是在討論遵守自然界的共同規律的自然事物,而是在討論超出自然以外的事物似的。他們似乎簡直把在自然界中的人認作王國中之王國。因為他們相信:人是破壞自然秩序而不是遵守自然秩序的,是有絕對力量來控制自己的行為的,并且是完全自決而不受外物決定的。(斯賓諾莎,《倫理學》,賀麟譯,商務印書館,1998年,頁96) 邁蒙尼德與斯賓諾莎的差異表明,猶太教現代性危機的真正根源不是理性主義本身,而是啟蒙理性主義。正是啟蒙理性主義徹底激化了啟示與理性的古老張力,使猶太教陷入空前危機,羅森茨維格與柯亨面臨的困境本質上是一個現代現象,一個由啟蒙理性引發的現代困境。這一危機并非猶太教的特有困境,而是啟示宗教的一般困境,事實上,柯亨對斯賓諾莎的意圖判斷有誤,斯賓諾莎的批判本身就是針對所有啟示宗教的批判,而非特別針對猶太教。現代思想史此后的情況表明,啟蒙理性主義成了整個現代宗教神學難以跨越的鴻溝。 ……

六點評論哲人與歷史——現代政治思想中的歷史意識(六點評論) 作者簡介

劉振,哲學博士,主要研究柏拉圖哲學、施特勞斯哲學和西方早期現代思想史,曾在倫敦大學學院(UCL)做訪問研究,近年來編譯學術文獻約百萬字,在A&HCI、CSSCI期刊發表論文多篇,主持國家、省部級課題兩項。

- >

名家帶你讀魯迅:朝花夕拾

- >

伊索寓言-世界文學名著典藏-全譯本

- >

月亮虎

- >

羅庸西南聯大授課錄

- >

莉莉和章魚

- >

中國人在烏蘇里邊疆區:歷史與人類學概述

- >

大紅狗在馬戲團-大紅狗克里弗-助人

- >

姑媽的寶刀