-

>

上海花園動植物指南

-

>

世界鳥類百科圖鑒:亞洲鳥類/歐洲鳥類/非洲鳥類/澳洲鳥類(全五冊)

-

>

科壇趣話:科學、科學家與科學家精神

-

>

愛因斯坦在路上:科學偶像的旅行日記

-

>

不可思議的科學史

-

>

動物生活史

-

>

影響世界的中國植物(全新修訂版)

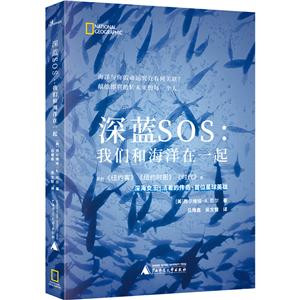

深藍SOS:我們和海洋在一起:how our fate and the oceans are one 版權信息

- ISBN:9787559825728

- 條形碼:9787559825728 ; 978-7-5598-2572-8

- 裝幀:暫無

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>

深藍SOS:我們和海洋在一起:how our fate and the oceans are one 本書特色

西爾維婭·A. 厄爾是被冠以“深海女王”之稱的海洋生物學家、探險家、科學家和環保主義者。她已領導全球100多次海洋探險并記錄下7000多個小時的水下探險日志。她不畏艱險、膽識過人,通過其令人折服的親身經歷,為讀者呈現了現在海洋及海洋生物所面臨的危機和未來可能面對的悲慘命運,用誠懇的語言,雄辯的口吻,呼喚世人保護地球的藍色心臟——海洋,為人類的未來敲響了警世鐘。

深藍SOS:我們和海洋在一起:how our fate and the oceans are one 內容簡介

“沒有海洋,便沒有生命。沒有藍色,便沒有綠色。沒有海洋,就沒有我們。” ——西爾維婭·A. 厄爾 美國國家海洋和大氣管理局(NOAA)首席科學家、美國國家地理學會(NGS)駐會探險家、海洋生物學家、環保主義者西爾維婭·A. 厄爾長銷力作,二十一世紀版《寂靜的春天》。 在這部作品中,作者從海洋一直以來對人類的恩賜、海洋生態目前面臨的現實問題,以及,截至此刻海洋保護一切已就緒這三個時間維度出發,回顧了大海對人類從古至今無私的眷顧、闡述如今海洋面臨的種種因人類的貪婪與無知造成的仍可逆甚而不可逆的問題,繼而提出一系列從人人可上手的細微環保舉動,乃至國家政策層面的科學性補救方案。

深藍SOS:我們和海洋在一起:how our fate and the oceans are one 目錄

關于作者

前言

序

心語

一、愿景:海洋資源無限,生生息息代代傳

捕殺海洋中的哺乳動物

捕殺海洋中的魚類

捕殺海洋中的貝類

終端垃圾處理

二、現實:海洋危機告急,人海相依紅燈亮

生物多樣性喪失:揭秘海洋生物結構

鉆井、開采、船運、溢油

氣候變化與海洋化學變化

三、一切就緒:行動正當時

探索海洋

海洋管理

智能水產養殖

保護海洋

致謝

TED演講

海洋保護區

海洋保護目標進展評估圖

參考文獻

網站鏈接

深藍SOS:我們和海洋在一起:how our fate and the oceans are one 節選

關于作者 西爾維婭·A. 厄爾(Sylvia A. Earle)被《紐約客》和《紐約時報》尊稱為“深海女王”(Her Deepness),被美國國會圖書館贊譽為“活著的傳奇”(a Living Legend),被《時代》雜志評為“首位星球英雄”(the First Hero for the Planet)。她是一名海洋學家、探險家、作者、演講家,是美國國家地理學會駐會探險家、可持續性海洋探險活動負責人,是位于得州農工大學科珀斯克里斯蒂分校墨西哥灣哈特研究所主席,是深海探險基金會創建人、谷歌地球海洋事務咨詢委員會主席,曾就任美國國家海洋和大氣管理局首席科學家。她先后創辦了三家實體機構,其中包括深海探險和研究事務所(即:多爾海洋工程公司)。她還曾兼任多家企業的執行董事,其中包括德萊賽工業公司、科爾-麥吉公司、奧瑞克斯能源公司以及海底工業公司。她在圣彼得堡學院和佛羅里達州立大學獲得學士學位,之后在杜克大學獲得碩士和博士學位,同時榮獲17個榮譽學位。 作為一名作家及演說家,她撰寫并出版了170余篇作品1,在全球70多個國家和地區發表演講并受邀出席許多廣播和電視節目。厄爾主要從事海洋生態系統的研究和保護,她特別關注海洋藻類以及利用新技術潛入深海進行研究。迄今為止,厄爾已領導全球100多次海洋探險并記錄下7 000多個小時的水下探險日志,其中包括9次飽和潛水和多次載人潛水器潛水。她還兼任多個組織的執行董事,其中包括伍茲霍爾海洋研究所、莫特海洋實驗室、羅特格斯大學海洋科學研究所、美國自然保護基金會、阿斯彭研究所、海洋未來保護組織、美國河流協會、海洋保育協會以及海洋保護生物研究所。同時厄爾還是自然熒幕影展的贊助者,是美國國家公園第二世紀科學委員會副主席,也是阿斯彭研究所北極氣候變化委員會的一員。 她已榮獲100多項國家及國際榮譽,其中包括入選美國國家女性名人堂(National Women’s Hall of Fame),獲得荷蘭方舟獎(The Netherlands Order of the Golden Ark)、澳大利亞班克西亞獎(Australia’s Banksia Award)、意大利普雷米奧藝術獎(Italy’s Premio Artiglio Award)。她還曾獲得探險者俱樂部和女性地理學家協會等機構授予的榮譽勛章。2009年她獲得了TED 大獎(TED Prize)、奧杜邦協會頒發的蕾切爾·卡森獎(Rachel Carson Award)、藍色海洋電影終身成就獎(BLUE Ocean Film Lifetime Achievement Award),并入選國際婦女論壇(International Women's Forum)。 序 為什么要關心藍色心臟? 沒有愛,人們仍可存活;沒有水,無人能夠存活。 ——W. H. 奧登 如今,“綠色”問題已成為頭條新聞,但很多人似乎還沒意識到如果沒有“藍色”,那么地球上就根本不會有綠色,也不會有生命,因此也就不會有人類所珍視的其他一切。海水既然是藍色的,那也就意味著,藍色就是生命的源泉。有了水,一切皆有可能;沒有水,生命將不復存在。在其他星球尋找生命的科學家*關注的問題是:找到水。太陽系內的大多數天體都有水,只不過有些水是火山巖石溶解的噴出物或是氫氣和氧氣遇熱變成蒸氣后凝結而成的。彗星主要由巖石和水組成,但它實際上是個臟雪球。木星的冰月木衛二(歐羅巴)似乎有大量的冰凍水,甚至在冰下數千米也可能存在液體。 *近科學家已經證實火星上有水,而且這顆紅色星球曾經可能是藍色的,可能有過一片海洋,但一切早已不復存在。宇宙中擁有得天獨厚豐富水資源的星球僅有地球。地球不僅是唯一一個有咸水海洋 的星球,更重要的是,地球的海洋里有各種各樣的生物,在約40億年的時間內,這些生物反過來形成了地球上基本的巖石和水,這使地球明顯不同于其他已知的星球。 天文學家卡爾·薩根指出,即使從很遠的地方看它是一個黯淡的點,地球也是可分辨的藍色。近距離看,輕盈的藍色變成奇特的,富含氧氣、水蒸氣的大氣層。地球外部的大氣層在接近地球表面處密度*大,隨著向外的延伸,大氣層逐漸變得越來越稀薄,直到1 000 千米(620英里)處以上融入外太空。在1 000千米以下,大氣層與海洋緊密交匯,海洋環繞大大小小所有的陸塊。從軌道航天飛機往外看,地球上的陸地看似漂浮在晶瑩透亮的水藍色懷抱里。現在已知海洋占地表面積為331 441平方千米(127 970平方英里),且海洋平均海底深度超過4千米(2.5英里),*大深度達11千米(7英里)。 “如果海洋明天就干涸了,那我為什么還要在乎它?”一位不羈的澳大利亞記者在1976年提出了這一問題,他的話讓我意識到海洋在很遠的未來可能會干涸,這一認知令我甚是痛苦。想象一下沒有海洋的地球!表面上看起來人類失去的只是一層咸水,但實際上,沒了海洋這一生命之源——極地冰、湖泊、河流和地下水的淡水也全部會隨之消失。一同消失的,還有地球上所有的生命。生物可以在缺乏很多東西的情況下生存,然而正如天文學家克里斯托弗·麥凱所言:“唯有水是生命不可或缺的物質。” 但是對于海洋生物,尤其是光合細菌,地球大氣成分可能和火星*相似,火星大氣中的二氧化碳含量超過95%。在35億年前,也就是早在苔蘚、蕨類植物、樹木和花卉出現之前,微生物在那時就生成了氧氣,產生了現在被人類忽視的大氣層。微生物仍在產氧。如果沒有這些先于人類存在的微生物,如果地球上沒有微生物的后代給人類供氧,那么,我們所知的生命也就不可能存在。 但這并不是人類應該關心藍色心臟的唯一原因。 海洋可以穩定并調節天氣、氣候、溫度,從大氣中吸收大量的二氧化碳,海洋里的水量占全球水量的97%,且海洋生物圈占地球總生物圈的97%。無疑,海洋中的生物種類*豐富*具有多樣性,豐富多樣的生命占據了陽光照射的海洋表面到大海*深處的整個海洋空間。即使在海底,數千米深的縫隙里也有著大量耐寒微生物,這些微生物通過化學合成(在沒有陽光的環境中從周圍礦物質獲得能源的過程)蓬勃生長。海洋影響地球的化學反應,從海洋蒸發出來的水蒸氣被氣流帶到陸地上空,凝結為雨、雹、雪落到地面,一部分被蒸發返回大氣,其余部分不斷補給河流、湖泊和地下水。 不管你生活在地球何處,即使你從來沒有機會看到或接觸過海洋,但你呼吸的每一口空氣,飲用的每一滴水,吃的每一口食物都讓你與大海聯系在一起。每個人、每個地方都和海洋有著緊密聯系,都依賴海洋而生存。 早在20世紀90年代,我就聽曾執行過編號STS-5和編號STS51-A航天飛行任務的專家約瑟夫·艾倫說過,受訓中的宇航員們已經把“盡己所能了解生命維持系統”的必要性銘記于心,然后盡一切可能保護該系統。訓練站里有一張多年前阿波羅計劃中拍攝的地球照片。艾倫指著照片意味深長地笑著說道:“這,就是生命維持系統。我們需要學習有關地球的一切,并盡己所能保護地球。” 然而,地球的生命維持系統——海洋——正在衰退,可有誰在關心這個問題呢?縱觀歷史,人類一直都認為大部分藍色海洋世界是可征服、可馴服的,或是認為海洋在不同時期具備在當時看起來似乎有意義的其他用途。人類一貫認為海洋非常大,恢復力很強,所以不管我們從海洋里開采多少資源或向海洋中排放多少廢物對海洋而言都無關緊要。 但20世紀發生的這兩件事動搖了人類的想法,讓人類有了新思考。 **件事是,比起以往任何時期,人類對海洋本質有了更多發現,也更多地了解到海洋和世界的相關性。第二件事是,與以往相比,同樣是短短一段時間,人類行為卻給海洋生態系統造成了更大的破壞。且上述兩件事的發生速度都在加快。 現在看來,很明顯在20世紀之前,即使不是故意的,人類也已經因大量捕撈魚類、哺乳動物、鳥類、海龜、龍蝦、生蠔和其他海洋生物,極大地改變了海洋資源的基本屬性。 排入大氣里的有毒物質*終會以各種方式進入海里,進一步導致海洋環境惡化。甚至早在雅克·庫斯托1953年出版《沉默的世界》(The Silent World)一書1之前,向海域傾倒的廢棄物、大量化肥和農藥就已經對海洋造成嚴重危害。而且自那時起,隨著地球總人口增加至半個世紀前的兩倍多,隨著可開發未勘探地的新技術的出現,海洋生物總量下降速度已大大加快。 請細想: 自20世紀中葉以來,人類往海里傾倒數億噸廢物已導致數億噸海洋野生動物死亡。 自20世紀50年代以來,已有90%過去常見的魚類被捕撈;95%其他種類的魚,包括藍鰭金槍魚、大西洋鱈魚、美洲鰻和某些鯊魚已被捕殺。法律至今仍允許捕撈上述海洋生物。 毀滅性的捕魚技術——拖網、延繩釣、跨礁耙網——不僅持續過度捕撈海洋生物,而且破壞了生物棲息地,數億噸生物被殺死后遭到隨意丟棄。每年工業化捕魚都會大肆捕殺成千上萬的海洋哺乳動物、海鳥和海龜,以及數億魚類和無脊椎動物。 自20世紀50年代以來,全球半數的淺海珊瑚礁或已經消失,或正急劇減少;加勒比海80%的淺海珊瑚礁已經死亡。 深海珊瑚礁正在被新的深海拖網技術破壞,該技術目的不過是要捕獲幾十歲甚至上百歲的魚,但被破壞的卻是珊瑚具有千年的歷史。 近幾十年來,沿海地區已形成四百多個“死亡地帶”,且數量不斷增加,形成速度不斷加快,這引發了海洋化學的惡化。 和陸地一樣,全球變暖和其他氣候變化正在影響海洋系統和海洋生物,這些影響反過來會干擾大氣層和陸地系統。作為地球氣候和天氣的主要調節器,海洋變化會影響全球。 海水pH值——測量海水酸堿度的一個指標——正在下降,原因是海洋中二氧化碳含量增加,二氧化碳遇水變成碳酸,使海洋酸性增強。海水酸化對珊瑚礁、軟體動物和住在珊瑚礁里的浮游生物影響*大,而且它會影響所有海洋生物。 人類對于海洋給每個人、每個地方、每個時刻所帶來的影響知之甚少,而這普遍的無知影響深遠——也許這才是*大的麻煩。實際上,只有5%的海洋進入了人類視野,而被人類探測過的則更少。即使是科學家所知的事情也尚未得到公眾和大部分制定政策的官員的認同。 那么,海洋為什么如此重要呢? 當然,海洋與海洋資源的經濟用途有關,比如提取石油、開采天然氣、礦產,獲得淡水和野生動物資源,以及運輸、旅游業、房地產開發等其他經濟用途。 海洋與健康問題有關。包括霍亂在內的水源性疾病正在增加,這與沿海污染及沿海水域大量繁殖的有毒藻類有關;還包括市民因食用含汞、含其他污染物的海洋野生動物引起的疾病。 海洋與國家安全有關。各國對海洋權益的競爭愈演愈烈,這包括:軍事應用、停靠港口、漁業、人員和貨物運輸。 但海洋之所以如此重要,*關鍵的原因是人類生命依賴于海洋——不僅只是依賴于巖石和水,還依賴于穩定的、有循環修復能力的、多樣的生命系統,這一系統有利于穩定人類生存的環境。 *棘手的問題是:我們要付出怎樣的努力才能保護人類賴以生存的藍色心臟? 心語 繁星閃耀的夜里,有時我們會審視自己,審視世界 ——死亡的朝圣者,穿越時空的永恒海洋。 ——亨利·貝斯頓《遙遠的房屋》(The Outermost House,1928) 我聽到翻滾呼嘯的浪潮聲正向我涌來,卷起的海浪是我身高的兩倍。巨浪擊中我,把我擊倒在沙灘上,我嘴里灌滿了咸咸的海水和泥沙。被浪潮卷進大海時,我無法呼吸、無法站直。我所能想到的只有空氣!當海水突然退去,麻木的寒戰緊緊攫住我,我的十個腳趾頭牢牢摳住地面。隨后我站了起來,盡管全身濕透卻很興奮。母親的下半身浸在海水里,她想把我拉到岸邊,但看到我乞求的眼神,母親松開了拉著我的手,當我沖向下一個浪潮時,她沒阻止我,真是我的好媽媽!那是1938年,在新澤西州的海灘上,我愛上了大海。那年,我三歲。 海浪吸引了我的目光,但更重要的是它讓我的一生與大海緊密相連,也讓我每個夏天都能見到成千上萬爬上岸的馬蹄蟹,它們不同于我在陸地上見過的其他動物。馬蹄蟹圓乎乎的身體呈褐色,富有光澤,被硬質甲殼包裹,它體型和洗碗盆一樣大,有很多條腿,還有一條長長的尖尾巴。我很擔心那些爬向沙灘高處、遠離海洋的馬蹄蟹會死掉,所以我花了很長時間撿起它們,然后再把它們放回海里,那時我不知道馬蹄蟹其實是想上岸在濕沙地受精并產卵,然后返回海底。在過去的幾億年里,馬蹄蟹都是這樣繁衍后代的;但我現在知道,只不過經歷了短短的一個世紀,在人類的影響下,大部分馬蹄蟹和其他成千上萬古老的、適應能力強的生物很可能將無法存活。更令人擔憂的是,人類可能也將無法生存太久,除非我們用超凡的能力吸取過去的經驗,預見后果,并采取行動,以確保人類能擁有長遠的未來。事實證明,海洋的未來、海洋生物的未來和人類的未來,這三者息息相關,緊密依存。 從外太空歸來的宇航員,他們在無邊無際的宇宙中看到地球泛著藍色的光芒,使得他們對海洋的認識有了極大的轉變。同樣地,經過多年用心用眼看世界,我的認識也有了轉變。起初,我在墨西哥灣的入海口和近海水域潛水探險;后來,我帶領全球探險者和體驗者在未經勘探的水域數千次潛水探險。1952年,我**次潛水,見到了加勒比僧海豹,當時光顧著高興,并沒有意識到那是人類*后一次見到這種動物。這種動物過去在墨西哥灣、加勒比海、巴哈馬可是很常見的。年輕的我當然不知道全球海洋正處于災難性衰退邊緣,也不知道兒時熟悉的那片原始海洋正逐步淪為失樂園。不知情的并非只有我,蕾切爾·卡森也不知情。卡森因其1962年的經典之作《寂靜的春天》(Silent Spring)而聞名,她在1951年的《海洋傳》(The Sea Around Us)中寫道:“人類*終……會以自己的方式回歸大海的懷抱,但人類只能是按照海洋提出的條件回歸母親之海。人生在世短短幾十年,人類不能再像征服和掠奪陸地那樣去控制和改變海洋。” 20世紀中葉占全球主導地位的政策和觀點認為——不管人類從海洋獲得多少資源或往海洋傾倒多少廢棄物,海洋應該都能保持穩定。但現有證據表明海洋資源是有限的:由于人類的過度捕撈和大規模使用破壞性技術,很多大型鯨魚和其他海洋哺乳動物、海龜和鳥類,以及鱈魚、鯡魚、鯷魚、牡蠣、蛤和許多其他海洋野生動物的數量也大大減少。堅持海洋有無限資源的政策制定者所采取的鼓勵舉措加快了海洋生物和礦產減少的速度,導致海洋物種滅絕并破壞了海洋生態系統,同時也讓海洋淪為垃圾總站。 現在,半個世紀過去了,人類知道自己錯得有多離譜了。 我兒時常見的魚90%現已消失,把這些魚吃進肚子里的食客們可能沒想到有生之年竟會親眼看到自己鐘愛的野味消失,比如金槍魚、箭魚、龍蝦和螃蟹。許多沿海地區已形成低氧死亡地帶,這主要是上游農田、農場和私人花園過量使用化肥和有毒化學物質引起的。如今,海灘、珊瑚礁,甚至連公海都堆滿了塑料碎片。 現在人類知道了。 *令人擔心的是人類活動所排放的過量二氧化碳帶來了雙重危害:二氧化碳是全球變暖和氣候變化的罪魁禍首,而且二氧化碳一遇海水會生成碳酸,從而導致大規模的海洋酸化。有悖常理的是,自然生命系統經過數十億年才形成一個適合人類居住的地球,人類卻以驚人的速度在摧毀它。 這一點,現在人類也知道了。 既然大家都已知道,那么我想向人們傳遞一種緊迫感,激發人類特有的力量采取行動保護現有資源,竭盡所能使得給予人類生命、提供人類基本物質資料的自然生命系統得以恢復。

深藍SOS:我們和海洋在一起:how our fate and the oceans are one 作者簡介

[美]西爾維婭·A. 厄爾(Sylvia A.Earle),海洋學家、美國國家地理學會駐會探險家、深海探索基金會創建人、谷歌地球海洋咨詢委員會主席。她在圣彼得堡學院和佛羅里達州立大學獲得學士學位,之后在杜克大學獲得碩士和博士學位,并同時榮獲17個榮譽學位。厄爾主要從事海洋生態系統的研究和保護,特別關注海洋藻類以及利用新技術到達深海進行研究。迄今為止,厄爾已領導全球100多次海洋探險并記錄下7000多個小時的水下探險日志,其中包括9次飽和潛水和多次載人潛水器潛水。 截至本書英文原版出版之際,厄爾已撰寫并出版了超過175篇作品,在全球70多個國家和地區進行了演講并受邀出席許多廣播和電視節目。她已榮獲100多項國家和國際榮譽,其中包括入選美國國家女性名人堂,榮獲荷蘭金方舟獎以及藍色海洋電影終身成就獎。她被《紐約客》和《紐約時報》尊稱為“深海女王”(Her Deepness),被美國國會圖書館譽為“活著的傳奇”(a Living Legend),被《時代》雜志譽為“首位星球英雄”(Hero for the Planet)。

- >

唐代進士錄

- >

企鵝口袋書系列·偉大的思想20:論自然選擇(英漢雙語)

- >

人文閱讀與收藏·良友文學叢書:一天的工作

- >

龍榆生:詞曲概論/大家小書

- >

姑媽的寶刀

- >

上帝之肋:男人的真實旅程

- >

小考拉的故事-套裝共3冊

- >

名家帶你讀魯迅:故事新編