-

>

上海花園動植物指南

-

>

世界鳥類百科圖鑒:亞洲鳥類/歐洲鳥類/非洲鳥類/澳洲鳥類(全五冊)

-

>

科壇趣話:科學、科學家與科學家精神

-

>

愛因斯坦在路上:科學偶像的旅行日記

-

>

不可思議的科學史

-

>

動物生活史

-

>

影響世界的中國植物(全新修訂版)

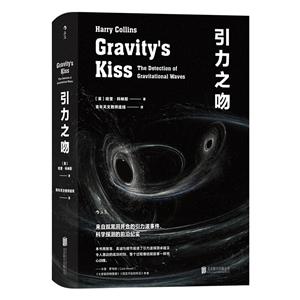

新書--引力之吻(精裝) 版權信息

- ISBN:9787559641656

- 條形碼:9787559641656 ; 978-7-5596-4165-6

- 裝幀:一般膠版紙

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>

新書--引力之吻(精裝) 本書特色

2015年9月,科學家終于探測到了引力波。 2016年2月,相關科學組織方才發表聲明。 其間,到底發生了什么? 一個故事,多種視角。 如何從充斥著雜訊與偽事件的數據中識別出引力波信號? 科學發現為何不能直接公布?需要遵循哪些流程? 科學家們為何執著于論文的發表? 全球性合作環境下,科學數據仍需保密嗎? 超乎想象的故事 通過深入淺出的物理學細節與科學家們多樣的社會性格,全面還原引力波探測“一戰成名”的過程,將《生活大爆炸》《星際穿越》照入現實。 一手資訊及內部信息 17 000余封電子郵件、數十次電話會議、豐富的科學界逸聞、大量的媒體報道、具有收藏價值的論文草稿、“做出引力波發現的流程”“關于作者名單的規定”……講述官方未曾透露的內幕。 新穎的社會學思考 了解引力波大科學的運作方式,學會做日常決策:如何與多人合作;如何僅通過交流就獲得專業技能;如何有效地停止自我懷疑;如何辨識邊緣科學與民科。 專業的譯者團隊 本書譯者均來自天文教育公益組織“青年天文教師連線”。其中,胡一鳴、張淵皞是首起引力波事件的親歷者,曾榮獲2017年“基礎物理學突破獎”。 如今,談論引力波已經過時了嗎? 不,現在才是開始。

新書--引力之吻(精裝) 內容簡介

100多年前,愛因斯坦在廣義相對論中提出了“引力波”的概念。此后,在長達半個世紀的求索中,“如何探測黑洞發來的信息”與“誰能率先捕獲引力波”成為引力波物理學界競技的方向。2015年9月,來自LIGO的“有趣現象”顯示,人類終于捕捉到了引力波。 深入引力波社群40余年的科學社會學家哈里·科林斯對此進行了實時記錄,為讀者講述了這項迷人的成就誕生的故事。全書圍繞“三道漣漪”展開,從本次事件發生后的大量電子郵件到發表的學術論文,全面還原了信號分析,以及該發現被科學界、媒體及大眾接納的過程。豐富的一手資料讓這個故事嚴謹又立體,而幕后逸事則展現了科學家們的人情味。此外,科林斯通過物理學家與天文學家的較量、利益內斗、新發現問世流程等內部信息,透露了科學界與媒體試圖隱藏的內幕,探討了科學本身的價值。 如今,探索宇宙的新紀元已然來臨,全球步入高新探測器時代。在這種環境下,科學家與大眾扮演著何種角色?我們該如何看待科學?不妨隨科林斯進入“以太”,體驗別具魅力的科學世界。

新書--引力之吻(精裝) 目錄

序 言

第1章 第1周:發現相干信號

第2章 疑惑與復雜性:惡意注入

第3章 長達半世紀的引力波探測歷史

第4章 第2周與第3周:凍結、流言

第5章 第4周:箱子已打開

第6章 第5周至10月底:直接、黑洞

第7章 11月:漣漪、信仰與第二個事件

第8章 11月:撰寫發現論文

第9章 12月,第12周至第16周:檢驗倒退、固執的職業精神及第三個事件

第10章 1月和2月:LVC范圍會議與論文提交

第11章 *后的漣漪:從新聞發布會到美國物理學會,再到世界各地

第12章 改變中的規則:一聲長嘆

第13章 科學的本質

第14章 本書、作者、科學社群與專業技能

附文1 引力波天文學的開端

附文2 本書是如何完成的及幫助過我的人

附文3 社會學與哲學注釋

附錄1 做出首次發現的流程

附錄2 關于作者名單的規定

附錄3 發現論文首稿

參考文獻

出版后記

新書--引力之吻(精裝) 節選

第12章 改變中的規則:一聲長嘆 20世紀60年代后期到20世紀70年代早期,約瑟夫·韋伯聲稱自己用實驗室尺度的室溫共振棒看到了引力輻射。然而,截至1975年,他的主張已經失去了可信度,因為他看到了太多的輻射,這在理論上講不通,并且人們都同意將他的研究結果歸入不可復現的類別。不過,當時他的工作仍然受到一些人的尊敬——并非每個人都認為那是瘋狂的。實際上,他的工作很少被認為是瘋狂的,以至于基普·索恩仍預言引力輻射的發現即將到來,而且美國國家科學基金會資助了新一代的探測器,也就是靈敏度提高至1 000倍的低溫棒。然而,若根據現在我們所相信的,約瑟夫·韋伯大約每100萬億年看到1次事件,那么不得不說,我們生活的世界并不是我們所以為的我們生活的世界。更準確地說,它是我們認為的我們過去所生活的世界,但現在,過去的世界已是不同的世界。這就是變化的本質。 這種變化是逐步發生的,科學家們逐漸習慣了將新事物當作常態對待。約瑟夫·韋伯是整個引力波故事的英雄,如果他沒有做出創新之舉(建造他的共振棒),那么關于理論上能否探測到引力波的爭論可能仍然存在。不過,韋伯從未成功將共振棒建立為新的常態——他的理論總是備受爭議。當基金轉而支持在接近絕對零度的溫度下運行的低溫棒時,共振棒及相關研究活動就漸漸消失了。 在經歷了一場相當激烈的斗爭之后,干涉儀接替了低溫棒。雖然這場斗爭在日后回顧時看起來離奇有趣,但它在當時是一件非常嚴肅的事情。我們已經看到,歷史正在被改寫。人們從沒期望前幾代LIGO能看到任何東西,而人們一直認為高新LIGO可以做到,但如今這兩件事情都不是真的。有些事很難挽回,那就是對整個干涉儀事業的反對,以及來自內外雙方的對科學產生影響的質疑。40多年來,我一直在社會學研究中發掘這些質疑,主要目的是用它們來展示科學聲明的“詮釋彈性”——同樣的數據可以根據不一樣的論證方式得出不同的結論。但我的問題是,我現在似乎遇到了一個沒有任何詮釋彈性的事件——(幾乎)每個人從一開始就相信它的真實性,而且“(幾乎)每個人”也包括我! 要想在某個領域中工作如我那么久,你就必須熱愛它。我認為,2月11日報道的引力波事件是有史以來*偉大的科學發現之一,而且是和平時期中從未有過的關于堅持不懈的*震撼的篇章之一的巔峰。通過我在事件宣布的兩周后從戴維·默明(David Mermin)那里收到的幾封郵件,我可以洞察事情是如何變化的。默明是康奈爾大學(Cornell University)知名的固體物理學家,他對量子理論和相對論有著深刻的思考和闡釋。他早就知道我對引力波感興趣,但還沒有意識到我參與得有多深,他于2月25日寫郵件說: 親愛的哈里: 你一直享受著*新升級的LIGO帶來的驚人新聞嗎?這是我科學生涯中*大的驚喜。我從未想過它真的能做到,更不要說發現如此非凡且令人信服的事件了。 幾十年來,我與默明一直樂于友好地爭辯科學知識社會學的項目與成果[參見拉賓杰(Labinger)和我所寫的《獨一文化?》(The One Culture?)],而他在大約20年前告訴我,LIGO永遠不可能做到,別的不提,單單巨大的真空系統就永遠不可能造出來。他認為整件事是對科學基金的誤導。 我于2月25日回復了他的**封電子郵件,解釋了自己參與這一發現有多深入。過了一會兒,他回復道: 親愛的哈里: 當丹尼斯·奧弗比的文章出現在《紐約時報》的頭版上時,我才知道[關于探測]的這個消息。于我而言,存在兩件很諷刺的事情。 一件事是你竟然是他們中的一員。當你告訴我你將要以LIGO為研究課題時,我抱怨你選擇了一個旨在證明科學發現永遠(當然指的是有生之年)被不確定性所籠罩的項目。 另一件諷刺的事是關于我在康奈爾大學物理系的同事索爾·圖科斯基(Saul Teukolsky)的,他將自己和許多學生的大部分職業生涯都花在了英雄般地計算兩個正在并合的黑洞釋放的引力輻射上了。雖然那些計算非常出色,但我仍覺得遺憾(我從未告訴過他),它們描述的是一些永遠不會被觀察到,甚至不太可能存在的現象。而如今,那些計算是認證9-14-15事件的基礎,也是提取從事件中推出的大量信息的途徑。 正如我在出版于2005年的相對論那本書的*后一段里所述:“發現一個人此前的信仰是錯誤的這個過程……正是科學工作如此迷人的原因。” 因此,我們要解決的問題是——這個非凡的成就是如何在面臨默明這樣深刻的思想家的質疑時被接受的。我還得應對自己的物理學家朋友彼得·索爾森提出的戲弄性問題: 11月23日 我猜,咱們下次喝啤酒時要討論的是:回到過去,你想教給這個世界的課程要點是(我認為),創造新的科學知識是一個困難(且社會性)的過程。顯然,有時的確如此。但這里,我們有一個教科書式的例子,實現從幾十年的奮斗到已確定的知識的轉變,只需要看一眼圖2[如今是發現論文中的圖1]。 重申一遍,在近半個世紀的時間里,我一直在研究尋找引力波的過程,以證明科學發現具有無窮無盡的解釋性與爭議性。那我要如何應對幾乎無可爭議的“發現”呢?——這個奇妙的“尤里卡時刻”帶給我的震撼與它帶給引力波科學家的一樣多。過去,我仿佛是在享受一場不經意的“哲學按摩”(故意選擇適合我論點的例子)。如今,這位“按摩師”給了我致命一擊,我該怎么辦?

新書--引力之吻(精裝) 作者簡介

[英]哈里·科林斯(Harry Collins)哈里·科林斯(Harry Collins)為英國知名的STS(科學與技術研究)學者,任教于加的夫大學,于2012年當選為英國國家學術院院士。科林斯以引力波田野調查為研究課題,從1972年開始,對引力波社群進行了40余年的近距離觀察與研究,并作為“互動型專家”融入了LIGO科學合作組織。其曾出版《改變秩序:科學實踐中的復制與歸納》《引力之影:尋找引力波》《引力之魅:21世紀的科學發現》《引力之魅與大犬事件:21世紀的科學發現與社會研究》《人人應知的科學》《勾勒姆醫生》等暢銷科普書籍。在近20本書中,科林斯試圖重新定義并解釋科學專業知識與科學共識。 青年天文教師連線青年天文教師連線是致力聯結天文人與青少年的天文教育公益組織。本書譯者均為青年天文教師連線翻譯組成員,其中胡一鳴副教授、張淵皞博士曾參與第一起引力波事件的探測過程,并與1 000多名LIGO科學合作組織成員共同榮獲2017年“基礎物理學突破獎”。 胡一鳴,格拉斯哥大學物理與天文學院天體物理學博士。曾任德國阿爾伯特·愛因斯坦研究所、清華大學博士后。現任中山大學物理與天文學院副教授,主要研究方向為引力波天文學、引力波物理學和引力波數據處理。曾翻譯《科學速讀:愛因斯坦的新宇宙》一書。 張淵皞,羅切斯特理工大學天體物理學博士,阿爾伯特·愛因斯坦研究所博士后,從事引力波數據處理工作,研究方向為連續引力波的搜索。 張建東,北京大學理論物理學博士,現就職于中山大學物理與天文學院,研究方向為引力與黑洞理論和引力波物理學。參與了《牛津通識課》等圖書的翻譯與審校工作。 王卓驍,清華大學高等研究院天體物理學博士,研究方向為行星系統形成演化,以及LIGO引力波前體致密雙星的形成演化。曾參與翻譯《月亮全書》《星空百科》。 閆文馳,波蘭哥白尼天文中心天體物理學博士,研究方向為黑洞吸積盤。參與了多本天文學科普圖書及文學名著《烏爾羅地》的翻譯工作。

- >

苦雨齋序跋文-周作人自編集

- >

上帝之肋:男人的真實旅程

- >

二體千字文

- >

推拿

- >

新文學天穹兩巨星--魯迅與胡適/紅燭學術叢書(紅燭學術叢書)

- >

詩經-先民的歌唱

- >

企鵝口袋書系列·偉大的思想20:論自然選擇(英漢雙語)

- >

李白與唐代文化