包郵 踏勘河西走廊古遺址

-

>

清通鑒(全四冊(cè))(精裝)

-

>

明通鑒(全三冊(cè))(精裝)

-

>

跨太平洋的華人改良與革命 1898-1918

-

>

天有二日(簽名鈐印特裝本)

-

>

歐洲至暗時(shí)刻(1878-1923):一戰(zhàn)為何爆發(fā)及戰(zhàn)后如何重建

-

>

(精裝)奧托·馮· 俾斯麥與德意志帝國(guó)建立

-

>

華文全球史:中國(guó)文脈

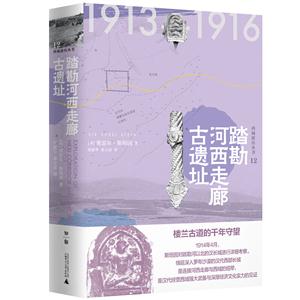

踏勘河西走廊古遺址 版權(quán)信息

- ISBN:9787549531615

- 條形碼:9787549531615 ; 978-7-5495-3161-5

- 裝幀:一般輕型紙

- 冊(cè)數(shù):暫無(wú)

- 重量:暫無(wú)

- 所屬分類(lèi):>

踏勘河西走廊古遺址 內(nèi)容簡(jiǎn)介

本書(shū)分五章, 追尋長(zhǎng)城到肅州、從肅州到毛目段長(zhǎng)城去、黑河三角洲和哈喇浩特遺址、前往甘州和南山中部、翻越北山到巴里坤。內(nèi)容包括: 疏勒河以北的漢長(zhǎng)城 ; 從橋?yàn)吵堑绞盏取?/p>

踏勘河西走廊古遺址 目錄

**章 追尋長(zhǎng)城到肅州

**節(jié) 疏勒河以北的漢長(zhǎng)城......................................................1

第二節(jié) 從橋?yàn)吵堑绞?.......................................................15

第三節(jié) 花海子及其長(zhǎng)城遺址....................................................37

第四節(jié) 花海子以東的長(zhǎng)城線(xiàn)....................................................56

第二章 從肅州到毛目段長(zhǎng)城去

**節(jié) 北大河沿岸的長(zhǎng)城........................................................71

第二節(jié) 經(jīng)過(guò)毛目綠洲及其邊遠(yuǎn)地區(qū)的烽燧........................80

第三章 黑河三角洲和哈喇浩特遺址

**節(jié) 黑河下游及其尾閭........................................................95

第二節(jié) 哈喇浩特遺址...............................................................112

第三節(jié) 哈喇浩特城外的遺址..................................................151

第四節(jié) 鄉(xiāng)村居民點(diǎn)和額濟(jì)納城.............................................170

第四章 前往甘州和南山中部

**節(jié) 到甘州去的一條沙漠道.............................................189

第二節(jié) 到南溝城和甘州河的東源去....................................201

第三節(jié) 從南山回到毛目...........................................................223

第五章 翻越北山到巴里坤

**節(jié) 翻過(guò)北山的沙漠山脈..................................................232

第二節(jié) 翻越天山*東段...........................................................250

第三節(jié) 經(jīng)過(guò)喀爾里克山和巴里坤........................................263

第四節(jié) 巴里坤和哈密之間的歷史關(guān)系...............................270

踏勘河西走廊古遺址 節(jié)選

**節(jié) 北大河沿岸的長(zhǎng)城 在到黑河沿岸以及哈喇浩特遺址進(jìn)行考察之前,我們得做很多安排和準(zhǔn)備,所以必須在肅州停留一段時(shí)間。哈喇浩特遺址位于毛目(今甘肅省金塔縣鼎新——譯者)以遠(yuǎn),是阿拉善王手下一個(gè)蒙古族小首領(lǐng)的領(lǐng)地。所以,在進(jìn)入黑河地區(qū)之前,我們必須征得肅州道臺(tái)的支持,實(shí)際上,肅州道臺(tái)就是蒙古西南部那個(gè)地區(qū)的行政長(zhǎng)官。幸運(yùn)的是,在秋天我曾通過(guò)馬繼業(yè)先生提出過(guò)申請(qǐng),我的申請(qǐng)得到了駐北京的大英王國(guó)大臣的大力支持。因此,中國(guó)外交部及時(shí)給肅州道臺(tái)周務(wù)學(xué)先生發(fā)來(lái)了指示。我和這位聰敏好學(xué)而精力充沛的大人來(lái)往過(guò)幾次后,他就給我寫(xiě)了封推薦信,這正是我所急需的。信是寫(xiě)給生活在黑河沿岸一個(gè)部族的首領(lǐng),或稱(chēng)貝勒的,這支蒙古人是土爾扈特部的一支。 公使館給我做了些安排,其中之一是讓當(dāng)?shù)匮瞄T(mén)付給我 3 000兩銀子(是中國(guó)式的那種銀條),條件是我通過(guò)喀什噶爾領(lǐng)事館財(cái)政司從我的基金中把相應(yīng)的錢(qián)款匯到北京。但當(dāng)?shù)鼐謩?shì)造成的經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩對(duì)甘肅衙門(mén)的財(cái)政狀況也產(chǎn)生了影響,由于造反頭目(他被稱(chēng)作白狼)手下那群人的劫掠,這里的財(cái)政狀況日趨緊張。雖然我要籌的款子數(shù)目并不大,但我聽(tīng)說(shuō)弄來(lái)這些銀子可是費(fèi)了不少勁。等了幾天,這些馬蹄銀(每錠銀子都是稱(chēng)好的重量)才到了我手里。但在這段耽擱的時(shí)間里,我也得到了補(bǔ)償。人們很快就聽(tīng)說(shuō)了給我銀子這個(gè)事,而且還是衙門(mén)給的。這使甘肅道臺(tái)治下那些地區(qū)的官員,對(duì)我的工作都支持起來(lái)了。同試圖給我設(shè)置障礙的烏魯木齊地方當(dāng)局相比,肅州官員們的這種態(tài)度尤其使我感到欣慰。 考慮到我們將沿著黑河走很遠(yuǎn),之后還有可能再向東考察,所以在肅州停留的6天里,我們都忙個(gè)不休。我們必須為人畜準(zhǔn)備好至少兩個(gè)月的物資,因?yàn)閺拿晒湃四抢锸遣粫?huì)獲得物資的。甚至毛目那片偏遠(yuǎn)的綠洲,前一年由于缺乏灌溉水,莊稼的收成也特別不好,在那里我們也是不能指望得到物資的。我將去的地區(qū)路途十分遙遠(yuǎn),這迫使我不得不在仍能利用郵政設(shè)施的時(shí)候,寫(xiě)了很多信札。 1907年我們?cè)谀仙娇疾欤@幾天的停留使我們有機(jī)會(huì)對(duì)南山進(jìn)行補(bǔ)充考察。我想借此良機(jī)進(jìn)行三角測(cè)量,以便更準(zhǔn)確地測(cè)定河西走廊南山山脈那些高峻雪峰的相對(duì)位置和高度。天氣晴朗的時(shí)候,從肅州就能望見(jiàn)那些雪峰,我以前沒(méi)有機(jī)會(huì)對(duì)它們進(jìn)行三角測(cè)量。不巧連日來(lái)不是陰雨,就是多風(fēng)沙。但 5月4日天空變得極為晴朗,我們都指望三角測(cè)量能成功進(jìn)行。拉爾·辛格在肅州城南不遠(yuǎn)的開(kāi)闊地上,確定了一條用天文學(xué)方式定下的基準(zhǔn)線(xiàn)。但這時(shí),天空又出現(xiàn)了烏云并下起了雨,我們*終仍是沒(méi)能達(dá)到目的。 我在《西域考古圖記》中已說(shuō)過(guò),前幾次訪(fǎng)問(wèn)肅州時(shí)我觀察到它有怎樣的地理特征(就是這些特征決定了它的經(jīng)濟(jì)和商業(yè)地位)。在該書(shū)中我還指出,漢武帝設(shè)酒泉郡以來(lái),肅州城和肅州地區(qū)在中國(guó)同中亞的關(guān)系史上,扮演了怎樣的角色。所以,在這里我就略過(guò)肅州不提,而直接描述我們是怎樣到達(dá)東北方那個(gè)遙遠(yuǎn)的目的地哈喇浩特的。除了要對(duì)哈喇浩特進(jìn)行考古研究,我們此行還要完成一個(gè)地理學(xué)上的任務(wù)。 黑河的尾閭,匯集了肅州河、甘州河及其支流從南山中段帶下來(lái)的所有河水。 1907年我們成功地考察了這兩條河發(fā)源的大山區(qū)的西半部分,以及那座在地理學(xué)上很重要的高原。那座高原位于河西走廊南山山脈腳下與蒙古南部沙漠邊緣的小山脈之間。由于有肅州河和甘州河河水灌溉,并有肅州和甘州地區(qū)的大綠洲,它有史以來(lái)就是中國(guó)和中亞之間真正的交通樞紐。 我的目標(biāo)是把上次對(duì)這個(gè)大內(nèi)流區(qū)進(jìn)行的考察向北擴(kuò)展到黑河尾閭及向東南擴(kuò)展到黑河遠(yuǎn)在山中的源頭。顯然,**個(gè)任務(wù)必須在黑河沿岸及其兩側(cè)沙漠還不是太熱,我們又能進(jìn)行有效工作的時(shí)候完成。而緊接而來(lái)的夏季幾個(gè)月,我們可以在南山山谷中進(jìn)行考察,還要給駱駝“放假”,讓它們盡情地吃草。要想讓這些強(qiáng)悍的駱駝還能勝任今年秋天和冬天的工作,這樣的“假期”是必不可少的。 我們的近期目標(biāo)是毛目綠洲,肅州河和甘州河就是在那里匯合的。5月10日我們分成兩路出發(fā)了。拉爾·辛格沿大路走,一直到甘州河與大路相交的那一點(diǎn)。然后,他將沿著甘州河河道到毛目去。為了尋找漢長(zhǎng)城的東段,我只能沿著北大河走,并穿過(guò)偏遠(yuǎn)的金塔綠洲。 1907年我**次踏訪(fǎng)金塔后,回來(lái)時(shí)走的是北大河右岸連接金塔綠洲和肅州的大路。所以我現(xiàn)在選了另一條路,它穿過(guò)了北大河以北的肅州耕種區(qū)。在這條路上,我們又經(jīng)過(guò)了已坍毀的中世紀(jì)萬(wàn)里長(zhǎng)城,然后在長(zhǎng)城外的農(nóng)田邊上扎了營(yíng)。第二天我們穿過(guò)了那條低矮的山脈,它位于俯瞰著花海子的那條山脈的東端,并朝甘州方向延伸而去。我們發(fā)現(xiàn)這里和野麻灣那里一樣,小山脈頂上也有突出在萬(wàn)里長(zhǎng)城之外的烽燧戍衛(wèi)著,烽燧看起來(lái)并不太古老。我們沿小山脈的北邊腳下走,經(jīng)過(guò)的地區(qū)全是約 30英尺高的流沙丘。之后,我們才到了北大河邊,那里的河床離金塔綠洲*南端約2英里。河床寬有 0.25英里,比河岸低 6英尺。河中一滴水也沒(méi)有,從這里分岔出來(lái)的 6條水渠也是干涸的。又往前走了1英里,我們?cè)诠嗄靖采w的地面上又遇到了三條水渠,它們的水流量加起來(lái)也只有約 60立方英尺 /秒。這說(shuō)明 6月中旬南山中段的積雪融化之前,即北大河的夏季洪澇到來(lái)之前,肅州河下游能用來(lái)灌溉的水是極少的。 5月12日我們向可愛(ài)的金塔小城北邊走,小城四周環(huán)繞著農(nóng)田和濃蔭匝地的果園。沿途的地貌我在 1907年9月的一次勘察中已熟悉了。先是富饒的耕種區(qū),接著是草地,耕種區(qū)和草地上都有成行的榆樹(shù)。但走了約 7英里后,榆樹(shù)就消失了。過(guò)了這之后,農(nóng)田變成一塊一塊的,大小不一,農(nóng)田之間是長(zhǎng)著灌木的荒涼沙地。這些沙地以前可能曾經(jīng)被開(kāi)墾過(guò)。我發(fā)現(xiàn), 1907年以來(lái),那些分散的小村莊中勤勞的居民把不少沙地改造成了農(nóng)田,有幾個(gè)地方甚至能看到這種變沙為田的過(guò)程。但可以肯定的是,要想徹底消除叛亂給當(dāng)?shù)貛?lái)的影響,還需要很長(zhǎng)時(shí)間。傍晚時(shí)分,我們走近了頭墩那座大烽燧。那里的地面狀況是很奇特的,碧綠的農(nóng)田夾雜著紅柳沙堆、低矮灌木及長(zhǎng)著蘆葦?shù)纳城稹_@種景象使我清晰地回憶起在策勒和克里雅之間的達(dá)瑪溝綠洲北邊及東北邊看到的情景,那里不同時(shí)期廢棄的田地又被重新開(kāi)墾了。在那些地方,有時(shí)開(kāi)墾有時(shí)任其荒蕪的現(xiàn)象,主要和影響地下水水量的自然條件聯(lián)系在一起,因?yàn)榈叵滤悄抢锏墓喔人础6谶@里,我所目睹的變化,無(wú)疑主要是當(dāng)?shù)匕l(fā)生叛亂后經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的結(jié)果。 那天途中,我們脾氣暴躁的蒙古族翻譯老馬魯木得到了一條雖然不太明確卻令人十分振奮的消息。馬魯木在路上遇到的一位年邁的漢族村民告訴他,他有一次向頭墩東北走了約 30里,在北大河河谷邊的小山腳下,遇到了一道用灌木筑成的舊墻。這條消息雖然可能會(huì)和漢長(zhǎng)城有關(guān),但聽(tīng)起來(lái)很不明確,后來(lái)我們?cè)陬^墩詢(xún)問(wèn)的時(shí)候,人們根本不知道什么舊墻。為了避免在不確定的查找上浪費(fèi)時(shí)間,我讓測(cè)量員穆罕默德·亞庫(kù)卜押運(yùn)行李沿車(chē)馬道到毛目去。而我和剩下的騎馬的人,則朝著河邊寬闊平原邊上的小山腳下進(jìn)發(fā)。離營(yíng)地約 1.5英里的地方,我們穿越了一條干涸河床,然后繞過(guò)了一個(gè)在紅柳沙堆之間正有新土地被開(kāi)墾出來(lái)的地區(qū)。有跡象表明,這里的荒野正在被重新利用,其中有些地方在叛亂發(fā)生之前曾被開(kāi)墾過(guò)。 我們又往前走了2英里,穿過(guò)又一條河床,之后越過(guò)一條有肖爾和稀疏灌木覆蓋的土質(zhì)地面,來(lái)到了北山*外圍一條山脈的腳下。在布滿(mǎn)碎石的緩坡上,矗立著很多支離破碎的石山,石山的走向是東—南東到西—北西方向。在做平面定向的時(shí)候,我們望見(jiàn)北邊遠(yuǎn)處一座小山上有座烽燧,但我卻沒(méi)有找到長(zhǎng)城墻體的跡象。但我們只往東走了約 100碼,就看到有兩條很奇怪的筆直的線(xiàn),看起來(lái)就像是地面上支出來(lái)的支離破碎的石頭似的,那是幾乎已完全坍毀的長(zhǎng)城墻體。我們沿著墻體往前走,標(biāo)志著墻體的小丘逐漸升到了9英尺那么高,也漸漸能看得清墻體的構(gòu)造了。小丘用粗礫石筑成,小丘兩側(cè)堆疊起粗糙的石板作為墻面。墻頂部寬為8英尺。 無(wú)疑,我們現(xiàn)在又回到長(zhǎng)城線(xiàn)上來(lái)了。令我非常遺憾的是,由于當(dāng)天必須朝毛目方向走,我們無(wú)法向西邊追蹤這條長(zhǎng)城線(xiàn)。 但9月當(dāng)我們回到毛目時(shí),在穿越北山的頭幾天的行程中,我們得以再一次來(lái)到了這塊地面。證實(shí)從我們**次遇到長(zhǎng)城線(xiàn)的那一點(diǎn)起,長(zhǎng)城線(xiàn)朝西—南西方向又延伸了 14英里。沿這個(gè)方向下去,它恰好就會(huì)到達(dá)位于疙瘩泉子北邊的沙丘和紅柳沙堆之間的那段長(zhǎng)城。 我們沿著長(zhǎng)城線(xiàn)向東走了約 1英里,來(lái)到烽燧遺址 T.XLVI.a。烽燧坐落在長(zhǎng)城線(xiàn)以南約30碼遠(yuǎn)的一座小石丘上,用土夯筑而成,每?jī)蓪雍煌林g夾一層灌木。烽燧基有 16英尺見(jiàn)方,殘烽燧高仍約有9英尺。烽燧頂上的夯土已被火燒紅了。在烽燧周?chē)覀儞斓搅撕芏酀h代的那種帶席紋的陶器碎片。在烽燧底下的小垃圾堆中,我還找到了 2枚朽壞得很厲害的木簡(jiǎn)殘片,上面的字已無(wú)法識(shí)讀了。我們又順著清晰的墻體走了約 1英里,來(lái)到了小丘 T.XLVI.b。小丘上面有兩堆石頭,那里沒(méi)有發(fā)現(xiàn)建筑遺存。但在離小丘頂部約20英尺的東坡,我們發(fā)現(xiàn)了一個(gè)垃圾堆,其中出土了2枚漢文木簡(jiǎn),還有幾枚空白木簡(jiǎn)。(帶字的木簡(jiǎn)中有一枚的內(nèi)容是關(guān)于算術(shù)方面的。) 我們又沿著標(biāo)志長(zhǎng)城墻體的小丘往前走了 1.5英里,來(lái)到了一座高約60英尺的小石山,這就是 T.XLVI.c。山頂是平的,寬約 55英尺,上面有粗略筑成的石墻的廢墟。墻用灰色花崗巖石塊筑成,石塊肯定是從別的地方運(yùn)來(lái)的。石山東坡上有一個(gè)大垃圾堆,在那里出土了2枚殘破不全的漢文木簡(jiǎn),一枚漢代的那種青銅箭頭,還有幾件零碎小東西。從這里再往前走約 1英里,就來(lái)到了一座小山。小山上原來(lái)有一座烽燧 T.XLVI.d,但如今只有一堆土坯保留了下來(lái),土坯層之間夾雜著蘆葦層。 過(guò)了烽燧 T.XLVI.d,長(zhǎng)城線(xiàn)離開(kāi)了這個(gè)布滿(mǎn)碎石的區(qū)域,進(jìn)入了一塊開(kāi)闊的礫石薩依。薩依上的墻體稍微改向了東南方向。我們?cè)趬w中打了個(gè)洞,發(fā)現(xiàn)這里的墻體是用灌木層筑成的。但由于水汽的作用,灌木層已完全腐爛成了發(fā)紅的土壤。再往前的墻體又是朝東延伸的了,有趣的是墻體的矮丘頂上是兩條白色的肖爾。這清楚地表明,原來(lái)墻體的寬度也是 8英尺左右,和敦煌長(zhǎng)城及其他那幾段完全坍毀的城墻寬度是一樣的。 我們又往前走了3.5英里,來(lái)到了一座烽燧遺址 T.XLVI.f,只有漢代的陶器碎片標(biāo)志著那里曾有座烽燧。再往前 1英里遠(yuǎn)就是 T.XLVI.g。這座形狀很不規(guī)則的小土丘,是一座已完全坍毀的烽燧遺址。 我們又往前走了 1英里,來(lái)到了烽燧遺址 T.XLVI.h。這個(gè)遺址比前幾個(gè)遺址要有價(jià)值些。烽燧用土坯層和蘆葦層筑成,已向東坍塌。烽燧基約有 16英尺見(jiàn)方。烽燧的東南角似乎連著一些營(yíng)房,營(yíng)房的兩堵土坯筑成的殘墻分別長(zhǎng) 24英尺和16英尺。在這里的垃圾堆中,我們發(fā)現(xiàn)了 14枚漢文木簡(jiǎn)(其中有幾枚是完整的),還有為數(shù)不少的零碎東西。這些東西中特別值得一提的有:一把弧形鐵刀;一個(gè)上過(guò)漆的木碟子;一件上過(guò)黑漆的制作很精美的小木器殘件;一條用粗布搓成的繩子,大概是當(dāng)作火把用的;一把木梳子。 緊接著的三座烽燧都間隔約1英里。其中, T.XLVI.i的構(gòu)造與 T.XLVI.h是一樣的,但由于烽燧外面曾用夯土層修復(fù)過(guò),所以殘烽燧高仍有約 21英尺。它所在的地面較低,而且奇怪的是,從東邊與此相鄰的 T.XLVI.j是看不到這座烽燧的。 T.XLVI.j也是用 T.XLVI.h那樣大小的土坯筑成的,但朽壞得很?chē)?yán)重。我們?cè)谶@座烽燧底下?lián)斓搅艘幻稘h朝的青銅箭頭。在這座烽燧附近,從金塔到毛目去的車(chē)馬道(這條道已在西野的小塊耕種區(qū)附近過(guò)到了北大河的左岸)和長(zhǎng)城線(xiàn)離得很近。所以,我發(fā)現(xiàn)下一座烽燧 T.XLVI.k(車(chē)馬道就是在這座烽燧底下經(jīng)過(guò)的)看起來(lái)很新,我并沒(méi)有因此感到吃驚。很可能這本是一座古代烽燧,經(jīng)過(guò)反復(fù)修復(fù)后才擴(kuò)大成了現(xiàn)在的規(guī)模。這座烽燧又大又醒目,到毛目去或從毛目來(lái)的旅客可以把它當(dāng)作路標(biāo)。 從這座烽燧望過(guò)去,可以望見(jiàn)標(biāo)志著長(zhǎng)城線(xiàn)的那條土丘在東邊的薩依上延伸了幾英里。但由于天色已晚,而且我們離毛目還很遠(yuǎn),我只好在這一點(diǎn)離開(kāi)了長(zhǎng)城線(xiàn),轉(zhuǎn)到車(chē)馬道上來(lái)。從望遠(yuǎn)鏡里看,東邊長(zhǎng)城線(xiàn)上唯一一座能看得見(jiàn)的烽燧 T.XLVI.l看起來(lái)也很現(xiàn)代,這使我雖轉(zhuǎn)到車(chē)馬道上,卻并不是很遺憾。后來(lái),拉爾·辛格在9月就從那座烽燧底下經(jīng)過(guò),他證實(shí)了我們的結(jié)論,而且得知它叫紅沙墩。我們沿車(chē)馬道走了 7英里,這才到了毛目綠洲的西部邊緣。接著又往前走了約 5英里,終于在暮色中到達(dá)了帶圍墻的毛目城。這個(gè)看起來(lái)很荒涼的小城,就是這個(gè)小地區(qū)的行政管理中心。在途中,我們還穿過(guò)了甘州河河床。河床當(dāng)時(shí)幾乎完全是干涸的,但寬約 1英里。這說(shuō)明在泛濫季節(jié),甘州河的水量是很大的。而就在幾英里之外,就是北大河同甘州河匯合的地方。

踏勘河西走廊古遺址 作者簡(jiǎn)介

奧雷爾·斯坦因(1862—1943),英國(guó)人,原籍匈牙利,20世紀(jì)上半葉享譽(yù)世界的考古探險(xiǎn)家和東方學(xué)者。在英國(guó)和印度政府的支持下,先后三次到中國(guó)新疆及河西地區(qū)進(jìn)行考古探險(xiǎn)。根據(jù)其考古探險(xiǎn)經(jīng)過(guò)及成果,先后撰寫(xiě)出版了《古代和田——中國(guó)新疆考古發(fā)掘的詳細(xì)報(bào)告》《西域考古圖記》《亞洲腹地考古圖記》等。 巫新華,歷史學(xué)博士學(xué)位。主要研究方向?yàn)閮?nèi)陸亞洲考古。主持翻譯《西域考古圖記》《亞洲腹地考古圖記》等。秦立彥,出版譯著《亞洲腹地考古圖記》等。

- >

中國(guó)人在烏蘇里邊疆區(qū):歷史與人類(lèi)學(xué)概述

- >

煙與鏡

- >

莉莉和章魚(yú)

- >

小考拉的故事-套裝共3冊(cè)

- >

唐代進(jìn)士錄

- >

有舍有得是人生

- >

經(jīng)典常談

- >

史學(xué)評(píng)論