-

>

清通鑒(全四冊)(精裝)

-

>

明通鑒(全三冊)(精裝)

-

>

跨太平洋的華人改良與革命 1898-1918

-

>

天有二日(簽名鈐印特裝本)

-

>

歐洲至暗時刻(1878-1923):一戰為何爆發及戰后如何重建

-

>

(精裝)奧托·馮· 俾斯麥與德意志帝國建立

-

>

華文全球史:中國文脈

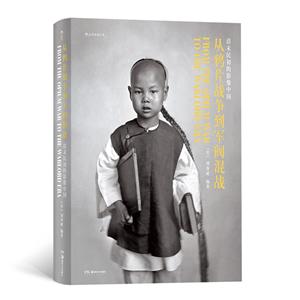

從鴉片戰爭到軍閥混戰:清末民初的影像中國 版權信息

- ISBN:9787535681195

- 條形碼:9787535681195 ; 978-7-5356-8119-5

- 裝幀:120g書紙

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>>

從鴉片戰爭到軍閥混戰:清末民初的影像中國 本書特色

本書以獨特的視角,將取自世界各地的大量珍貴歷史圖片(其中三分之一為*次披露),編輯成冊,全面呈現從鴉片戰爭到軍閥混戰動蕩巨變的中國百年近代史,期望能幫助歷史學家、讀者直觀地認識、思考這段歷史,回顧反思其間的辛亥革命這一開創性事件。

1911年的武昌起義是加速清王朝覆滅的關鍵,促成了亞洲*個共和國的建立,這一歷史事件是如何發生的?是必然,還是偶然?慈禧太后、康有為等保皇派,梁啟超等立憲派,孫中山為代表的革命者,袁世凱這類軍閥,嚴復、蔡元培等教育家……對這些歷史人物的功過如何認識?這些問題不斷在海內外學者中引發激烈的辯論。各地學者對辛亥革命遺產也有不盡相同的解釋。拋開派別的分歧,所有中國人都將那段動蕩歲月視為“百年憂慮”或“百年屈辱”,其中蘊含的情感至今縈繞在人們心頭。

本書以獨特的視角,將取自世界各地的大量珍貴歷史圖片(其中三分之一為*次披露),編輯成冊,全面呈現從鴉片戰爭到軍閥混戰動蕩巨變的中國百年近代史,期望能幫助歷史學家、讀者直觀地認識、思考這段歷史,回顧反思其間的辛亥革命這一開創性事件。

1911年的武昌起義是加速清王朝覆滅的關鍵,促成了亞洲*個共和國的建立,這一歷史事件是如何發生的?是必然,還是偶然?慈禧太后、康有為等保皇派,梁啟超等立憲派,孫中山為代表的革命者,袁世凱這類軍閥,嚴復、蔡元培等教育家……對這些歷史人物的功過如何認識?這些問題不斷在海內外學者中引發激烈的辯論。各地學者對辛亥革命遺產也有不盡相同的解釋。拋開派別的分歧,所有中國人都將那段動蕩歲月視為“百年憂慮”或“百年屈辱”,其中蘊含的情感至今縈繞在人們心頭。

作者通過歷時一年對全球范圍內公共展館和私人藏品的梳理匯編,用真實的影像重現近一個世紀的“集體記憶”,這些歷史的印記可以幫助認識現代的中國。曾協助美國前總統理查德·尼克松為中美關系鋪平道路的亨利·基辛格寫道,即使*開放思想的中國國際主義者都認為,中國過去遭受的不公正對待決定了中國如何參與世界事務、如何界定在其中所要扮演的角色。

本書通過所收集的影像,為今天與未來的讀者塑造1850—1928年間中國日常生活、歷史事件與社會巨變的視覺敘事。它提供了一個歷史背景,在這里,人們可以反思過去,展望未來。

The 1911 Revolution ended dynastic rule in China and paved the way for the founding of Asia’s first republic. Triggered by an accidental bomb explosion in Wuchang (modern-day Wuhan), the revolution marked the culminating point of decades of internal rebellion, foreign aggression and political decline; its leaders drew on a ferment of reformist and revolutionary ideas produced by some of China’s greatest modern thinkers. Although the 1911 Revolution did not resolve China’s problems, it changed the country for ever, clearing a path for modernization, and making possible the more decisive revolution

of 1949.

From the Opium War to the Warlord Era assembles a remarkable survey of historical photographs from leading collections around the world. The images stretch from the Second Opium War to the Sino-Japanese War of 1894-1895, from the Boxer Rebellion to the Russo-Japanese War and the outbreak of revolution, through the rise and fall of Yuan Shikai and the ensuing

Warlord Era.

Accompanying an introductory essay by the editor Liu Heung Shing are essays from three scholars of revolutionary China – Joseph Esherick of UC San Diego, Max K. W. Huang of the “Academia Sinica”, and Zhang Haipeng of the Chinese Academy of Social Sciences – reflecting on the causes, achievements and failures of the 1911 Revolution, and its enduring meaning.

從鴉片戰爭到軍閥混戰:清末民初的影像中國 內容簡介

本書通過所收集的影像, 為今天與未來的讀者塑造1850-1928年間中國日常生活、歷史事件與社會巨變的視覺敘事。

從鴉片戰爭到軍閥混戰:清末民初的影像中國 目錄

從鴉片戰爭到軍閥混戰:清末民初的影像中國 相關資料

1911年是中國走向現代的*步。雖然事實上的皇帝不斷出現,可是皇帝的名義誰都不敢用了。我們希望中國再向前走一步,既沒有皇帝的名義,也沒有了事實上的皇帝。 —— 一百一十二歲學人 周有光 辛亥革命要干什么?要推翻帝制。辛亥革命干成了什么?也就是推翻了帝制。辛亥以后百年,當時先進者追求的民主、自由、憲政、人權等依然任重道遠。 ——歷史學家 秦 暉 自攝影術發明以來,影像就漸漸成歷史書寫的一部分。以圖證史,圖文互證,相互闡釋,歷史越來越豐富、真實、生動。這就是《壹玖壹壹》的意義。 ——歷史學家 雷 頤 這本書很出色。為了這本書,劉香成走遍全球,從珍稀的影像收藏中挑選作品。這些照片展現了中國一百年間動蕩的歷史,使得這本書煥發出灼熱的光輝。 ——詹姆斯?金奇(《中國震撼世界》作者、英國《金融時報》專欄作者) 這本非凡的影像集呈現了中國與西方超過一個世紀的激烈沖突。劉香成遍訪世界各地的影像收藏,為這個處于現代性風口浪尖上的國家的官員、學生、掏耳工做了一次悲壯、刺激的影像挖掘。這本書是一個時代的獨特視覺歷史呈現,那個時代至今仍持續塑造著中國人的情思。 ——何偉(彼得?海斯勒)(《尋路中國》作者) 這是一項偉大的工作!書中的每一頁,劉香成和他所選的攝影作品都捕獲了緊張、欣喜、悲傷和羞恥。簡而言之,這就是一部中國的近代人文史。一種純凈、簡約的高貴賦予這些影像以生命。 ——羅恩?嘉維斯(羅恩?嘉維斯全球公司負責人和創立者, 原美國《新聞周刊》國際版執行總編輯)

從鴉片戰爭到軍閥混戰:清末民初的影像中國 作者簡介

◎ 編著

劉香成,曾任美聯社派駐北京、洛杉磯、新德里、首爾、莫斯科記者/攝影記者。拍攝了大量照片,內容涉及西單民主墻、中國20世紀80年代蓬勃發展的經濟改革、斯里蘭卡宗教沖突、蘇聯出兵阿富汗及蘇聯解體。

1992年,因對蘇聯解體的杰出報道,與同事一起榮膺“普利策現場新聞攝影獎”與“美國海外俱樂部柯達獎”。1989年,被美聯社執行編輯協會評為“最佳攝影師”。2004年被《巴黎攝影》雜志遴選為當代攝影界最有影響力的百位攝影師之一。

著有《毛以后的中國》(企鵝出版社1983年版,世界圖書出版公司2009年版)和《蘇聯解體:一個帝國的墜落》(美聯社1993年版,世界圖書出版公司2011年版),均廣受贊譽。編著的《中國:一個國家的肖像》(塔森出版社2008年版)以六種語言全球同步發行,被評為倫敦《星期日泰晤士報》“2008年度最佳攝影畫冊”。2010年,與凱倫·史密斯合作編著《上海:1842—2010,一座偉大城市的肖像》(企鵝出版社、世界圖書出版公司出版)。◎ 編著

劉香成,曾任美聯社派駐北京、洛杉磯、新德里、首爾、莫斯科記者/攝影記者。拍攝了大量照片,內容涉及西單民主墻、中國20世紀80年代蓬勃發展的經濟改革、斯里蘭卡宗教沖突、蘇聯出兵阿富汗及蘇聯解體。

1992年,因對蘇聯解體的杰出報道,與同事一起榮膺“普利策現場新聞攝影獎”與“美國海外俱樂部柯達獎”。1989年,被美聯社執行編輯協會評為“最佳攝影師”。2004年被《巴黎攝影》雜志遴選為當代攝影界最有影響力的百位攝影師之一。

著有《毛以后的中國》(企鵝出版社1983年版,世界圖書出版公司2009年版)和《蘇聯解體:一個帝國的墜落》(美聯社1993年版,世界圖書出版公司2011年版),均廣受贊譽。編著的《中國:一個國家的肖像》(塔森出版社2008年版)以六種語言全球同步發行,被評為倫敦《星期日泰晤士報》“2008年度最佳攝影畫冊”。2010年,與凱倫·史密斯合作編著《上海:1842—2010,一座偉大城市的肖像》(企鵝出版社、世界圖書出版公司出版)。

Liu is a former foreign correspondent and photojournalist whose postings took him from Beijing to Los Angeles, New Delhi to Seoul, and to Moscow for the Associated Press. During that time he photographed major world events from the Soviet military occupation of Afghanistan to civil war in Sri Lanka and China’s burgeoning economic reforms.

He was also on hand to capture the fall of the USSR: in 1992, Liu shared a Pulitzer Prize for Spot News and an Overseas Press Club Award for his coverage of the Soviet Union’s collapse. In 1989, Liu was honored with the award of Picture of the Year by the School of Journalism at the University of Missouri. In the same year, Liu was named Best Photographer by the Associated Press Managing Editors.

Liu is the author of the widely acclaimed photographic documentation China After Mao and Soviet Union: Collapse of an Empire. He is the editor of China, Portrait of a Country, which has been published in six languages. The book was selected by Britain’s Sunday Times as the Best Picture Book 2008.

In 2010, Liu co-authored with Karen Smith Shanghai: A History in Photographs, 1842-Today. In 2004, Paris Photo named Liu as one of the hundred most influential people in contemporary photography.

Liu graduated from Hunter College, City University of New York in 1975. He lives and works in Beijing.

- >

史學評論

- >

回憶愛瑪儂

- >

煙與鏡

- >

詩經-先民的歌唱

- >

經典常談

- >

山海經

- >

中國歷史的瞬間

- >

羅庸西南聯大授課錄