-

>

分寸 跨越社交圈層的底層邏輯

-

>

生命唯愿愛與自由

-

>

中國式人情世故

-

>

看心理·第2輯(全5冊)

-

>

心靈四書(全4冊)

-

>

非暴力溝通

-

>

往里走,安頓自己

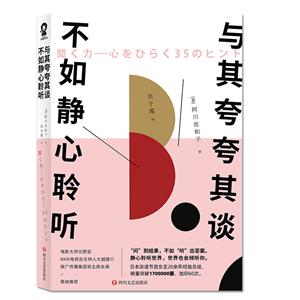

與其夸夸其談.不如靜心聆聽 版權信息

- ISBN:9787541154621

- 條形碼:9787541154621 ; 978-7-5411-5462-1

- 裝幀:一般輕型紙

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>>

與其夸夸其談.不如靜心聆聽 本書特色

◎日本深入人心的談話節目女王20余年經驗總結,SHOU次披露與超過1000位知名人士的訪談經驗。 ◎“問”到結果,不如“聽”出答案。 ◎轟動日本的話題之作,銷量突破1700000冊,加印60次。 ◎電影大師北野武、NHK電視臺主持人大越健介、聯廣傳播集團前主席余湘聯袂推薦! ◎35個“對話”訣竅,揭開聆聽的奧秘,掌握談話的技巧。 ◎如果你希望成為一個善于談話的人,那就先做一個愿意聆聽的人。 ◎靜心聆聽世界,世界也會傾聽你。

與其夸夸其談.不如靜心聆聽 內容簡介

聆聽——社會人的基本能力、美滿生活的基礎要素、世界精英們的共同習慣。善于聆聽的人,會聽到他人的內心需求,他們善解人意,值得信賴,總是迅速成為受歡迎的那個人。 本書分為聆聽的奧秘、聆聽的法則、談話的訣竅三部分。通過35個超實用的聆聽技巧和數千個采訪溝通實例,幫助讀者通過“聽”“觀”“說”3步,打開談話對象的心防,聽出真心話。

與其夸夸其談.不如靜心聆聽 目錄

前言

**章何謂善于傾聽

第二章傾聽的奧秘

第三章能讓人輕松開口的提問術

后記——在遠藤周作先生身上學到的

與其夸夸其談.不如靜心聆聽 節選

精彩語錄: 1.所謂善于傾聽,并不一定要直截了當地切入問題,只需要讓對方愿意向我傾訴就可以了。 2.在傾聽對方發言時表現出興致盎然的模樣。 3.只要活著,無論是誰,都是自“采訪”而始,以“采訪”而終。 4.正因為工作棘手,才更要找人傾訴,消除煩悶。不這樣做的話,怎么才能堅持下去呢? 5.一旦采訪者提出和上一個問題緊密相關的新問題,那么嘉賓就會從同一個思維抽屜中源源不斷地抽出更多的回憶。即便是一些沒有被問到就很難回憶起的久遠往事,可能也會突然浮現在腦海之中。 試讀: ◎提問時的三大要點 即便我從事采訪工作已經這么久了,但在每一次訪談開始之前,我都會緊張不已。我要是把這話說出來,認識了許久的《周刊文春》訪談小組的成員們肯定要笑我,“你又在講這種話了”。但于我而言,事實確實如此。*近有時雖然會覺得“今天應該會比較順利”,但這和“習慣”還是有所不同的。應該說,在我認為自己“已經習慣了”的瞬間,我就會掉入陷阱。因此,我總是以新人的心態來面對訪談嘉賓。 訪談過程中,對方要是不高興了可怎么辦?要是自己準備不足,采訪時沒有邏輯、條理怎么辦?*重要的是,如果沒能問出真正有深度的話題,讓我的聽眾們(讀者或是觀眾)覺得無趣,那便全都是身為傾聽者的我的責任了。怎么辦,哎呀,這可怎么辦啊?我緊張的時候會吵吵嚷嚷個不停,所以*近我的同事們誰都不再同情我了。 但是實際上,在我還是個采訪新人的時候,我其實是更加緊張的。比起現在,那時我在某種層面上更加認真,為了讓自己不那么緊張,我會預先做采訪的演練,在報告紙上把要問的問題都列下來,然后才去采訪。 我會在紙上橫著寫,從**個問題列到大約第二十個。例如說,如果去采訪某公司的社長,那么**個問題就是: “您擔任社長一職已經到了第二個年頭了,坐上社長的位置后,您有什么感觸呢?” 社長回答之后,我又該怎么問呢?第二個問題是: “您擔任社長之后,發生了什么變化嗎?” 這樣一來,他應該就會跟我聊起公司內發生的變革了,那我就可以接著再問第三個問題: “明年是貴公司創立五十周年,請您介紹一下公司的歷史。” 當采訪對象是企業家的時候,我通常會問這些比較死板、嚴肅的問題。無論如何,我會按照這個思路想象一下訪談的流程,做一些筆記,例如對方可能會如何回答,或是下一個問題要怎么詢問,按照這些筆記來推進采訪,應該就能順利完成工作了。我當時是這樣認為的。 到了采訪當天。我被人引到社長寬敞明亮的辦公室,在大大的沙發上坐下,把報告紙在膝蓋上展開,向社長行禮。 “請您多多關照。” 社長先生坐在我斜對面的沙發上,和顏悅色地笑著。 “那么,首先……”我向社長提出了筆記中的**個問題。 然后社長回答道: “哎呀,社長這個位置,還真是坐不習慣啊。對我來說還是太高了一些。” 社長回答得好認真,而且臉上一直帶著笑意的。啊,太好了。我放下了心來。放心的同時,我趁著社長不注意,時不時地看一眼我的紙稿。下一個問題是什么來著?對了,是這個。不過,是不是先問第三個問題比較好?怎么辦呀? 在社長侃侃而談之時,我嘴上說著“啊”“嗯嗯”“哼”“原來是這樣”,小聲附和著社長,腦子里卻亂成了一鍋粥。啊,社長差不多要說完了吧。怎么辦?下一個問題,該提下一個問題了。怎么辦,怎么辦? 我終于下定決心: “那個,您上任以后,有沒有發生……什么變化呢?” 啊!社長沉默了。他在思考。這個問題還是別問了吧。是不是應該問下一個問題才對?我又偷看了一眼紙稿。 “變化啊。我自己雖然沒什么變化,不過公司整體發生了巨大的變化。不過那也并不是我提議的改革,是上一任社長還在的時候就有的計劃。” 哦,話題終于展開了,不錯,不錯。這樣的話,再問公司成立五十周年的事情,是不是不太方便?干脆問問上一任社長的事情好了。不過這個問題,我本來打算后面再問的。怎么辦呢?改變原定計劃好了。我又瞥了兩眼紙稿。 我滿腦子想的都是下一個問題,這可怎么辦呢?社長重要的發言,我幾乎一丁點兒都沒往耳朵里去。應該說,我心不在焉的幾乎完全沒聽。我敷衍了事地附和社長兩句,實際上卻只想著要讓對方回答自己的問題,只在意對方是否開口說了話,如此一來便放了心,壓根兒沒去聽對方發言的內容。 我一直持續著這樣的采訪方式,因為沒有聽對方說話的內容,采訪也就失去了連貫性。在社長說話時,我被紙稿中自己列出的問題吸引了注意力。 社長難得主動開口說了句真心話:“我現在擺出什么社長的威風,實際上我剛進公司的時候,什么都不懂,就是一個非常沒用的小白領。從那時起我就知道自己是沒用的人,而且他們都在奇怪‘為什么你這小子能當上社長啊?’”可我卻“是嗎是嗎”地敷衍兩句,接著問: “那么,您有什么興趣愛好嗎?” 我把報告紙上的下一個問題拋給了社長。和藹可親的社長有些驚訝,不過仍舊回答道:“興趣呀,我比較喜歡登山。前陣子還去了白神山地呢。” 我點了點頭: “成為社長之后,覺得*頭疼的事是什么呢?” 我又把話題扯回到了工作上。因為,我都記在報告紙上了,但是剛剛跳過去了,沒能問成嘛。坐在對面的社長,方才聽我問興趣愛好的事情,還以為話題要轉向私人的事情,卻因為我,不得不把思路再轉回工作上面。 采訪者問的問題毫無連貫性,那么被采訪者會是什么樣的心情呢? “采訪前只準備一個問題” 還是那段時間里發生的事情。那天我偶然看到了一位播音前輩寫的書,在其中發現了一個很有趣的觀點。 “在出門采訪的時候,只能準備一個問題。” 這怎么可能做得到呢?我看了之后,一笑而過。畢竟當時的我,每次采訪之前都會準備二十個問題,并把它們一一列在紙上。讓我只準備一個問題就出門去采訪,我問一句話,對方回一句話,之后我就只能說“感謝您的講述,在下就此別過”然后打道回府了嗎?這么恐怖的事情,我怎么可能去做。 但是那位前輩,在這句話之后加上了一段說明。 “只準備一個問題的話,你就必然要當場思考下一個問題該問什么。那么,找出下一個問題的關鍵點藏在哪里呢?其實就在被采訪者對**個問題的回應里。這樣一來,采訪者就必須認認真真地傾聽對方說的每一個字。只要認真地去傾聽,你就一定能在其中找到下一個問題的身影。” 原來是這樣……我恍然大悟。提問,對方回答。從回答中找到疑問,提出下一個問題。對方再次回答。根據回答,再次提出問題。這一過程在采訪時*為重要,原來采訪就像環環相扣的鏈條一樣,一來一往地同對方交流。 例如,嘉賓說:“我現在,已經沒有那么多煩惱了。”你難道不會頓時產生新的疑問嗎? “現在沒那么多煩惱了,也就是說以前很煩惱嗎?為什么不再煩惱了?是有什么契機嗎?之前是為了什么而煩惱呢?” 一定會有很多問題想問吧。嘉賓在開口說出這句“我現在,已經沒有那么多煩惱了”的時候,腦海中一定也會浮現出很多回憶吧。“哎呀,說起來*近確實沒有再因為這個煩惱了。為什么呢?不過當時確實非常頭疼的。當時還發生了那件事呢。是因為我變堅強了嗎?是那個人給的建議讓我變得更加堅強了吧……說到這個,他*近還好嗎?是個很有趣的人呢。” 在被采訪者沉浸在這種思緒之中時,采訪者突然問出一句“你喜歡什么顏色呢”,一定會打亂對方的思路吧。你居然要問這個?你給我等一下。我可是難得才回想起“艱難歲月”里的經歷呢。 可一旦采訪者提出和上一個問題緊密相關的新問題,那么嘉賓就會從同一個思維抽屜中源源不斷地抽出更多的回憶。即便是一些沒有被問到就很難回憶起的久遠往事,可能也會突然浮現在腦海之中。 雖說如此,我卻并沒有立刻掌握“只提一個問題”這一技巧,也沒有將其付諸行動。而是慢慢地,一步一步地付諸實踐。我先把二十個問題減少到十個,再從十個問題減少到五個。紙稿即使就放在腿上,我也努力控制自己盡量不去偷看,過了一段時間,我就可以不用再制作筆記了。 不過,“只提一個問題”的話,我無論如何還是會覺得心里沒底,如今,我一般會在腦中規劃起三大要點。在了解采訪嘉賓的資料、作品,他的經歷以及思考模式之后,我還會調查對方經歷過的人生轉折以及人際關系。“問他那個時候發生的事情會不會很有意思”“為什么他說話聲音總是那么大呢”“童年時照顧他的奶奶,對他產生了很大的影響吧”,我會大致提出一些問題,*后總結出“出道前的散漫生活”“大聲說話的秘密”以及“奶奶”這三大主題。 但即便如此,這些也只不過是我個人的想法,實際情況會如何,還要等見了面才知道。我本以為奶奶對他的影響很大,但實際上卻發現,和從小分居兩地的父親的重逢以及父親的教誨,對嘉賓產生了很大的影響。這時候,就必須當場改變計劃。先了解嘉賓父親的情況,接下來再問第二個問題。 無論是只準備一個問題,還是同時準備三個問題,都要讓自己盡可能把注意力集中在對方的發言上。為此,就像我方才提及的那樣,我從某個時期開始,不再攜帶任何紙稿了。雖然在采訪政治、經濟的復雜話題,或是在記不住外國的電影導演及演員的名字時,我會帶上信息簡短的紙稿,或者會把電影的宣傳冊放在眼前。除此以外,我都盡量不去準備紙稿。因為只要紙稿擺在眼前,我的注意力總是會不自覺地被它吸引。咦,我本來要問什么問題來著?有什么是還沒問的呢? 采訪者總是在自己面前偷瞄紙稿、坐立不安,嘉賓也會變得焦躁。“這個人,到底有沒有認真聽我說話啊”,被采訪者一定會越來越不放心。一對一、面對面的交談,是比大家想象的更加敏感的。哪怕是一個眼神,一聲嘆息,都會讓人懷疑:“莫非,他并不喜歡和我說話嗎?”為了讓對方不產生這種不信任感,我會盡可能排除多余的事物,將注意力集中在對話上。先不論提問的內容,至少要表現出“我正在認真聽你的話”,展現出自己的誠意,這是采訪的基本原則。

與其夸夸其談.不如靜心聆聽 作者簡介

◎作者簡介 阿川佐和子,1953年出生于日本東京,畢業于慶應義塾大學文學部西洋史系。曾在《北野武的TV TACKLE》《佐和子之晨》等節目中擔任主持人。后出版《那么說,這么吃》《梅子》《訂婚之后》等作品,并獲得第15屆講談社散文獎、第15屆坪田讓治文學獎以及第15屆島清戀愛文學獎。曾采訪過渡邊淳一、北野武、遠藤周作、摩根`弗里曼等知名人士。 ◎譯者簡介 劉子璨,畢業于北京語言大學及北京外國語大學,常年致力于日語語言文學研究,擅長日語口譯,曾于“多語種全國口譯大賽”獲得日語同聲傳譯第二名。翻譯領域涵蓋小說、劇本、歷史文化研究等。

- >

月亮虎

- >

羅庸西南聯大授課錄

- >

伯納黛特,你要去哪(2021新版)

- >

羅曼·羅蘭讀書隨筆-精裝

- >

月亮與六便士

- >

我與地壇

- >

巴金-再思錄

- >

唐代進士錄