-

>

論中國

-

>

中共中央在西柏坡

-

>

同盟的真相:美國如何秘密統治日本

-

>

中國歷代政治得失

-

>

中國共產黨的一百年

-

>

習近平談治國理政 第四卷

-

>

在慶祝中國共產主義青年團成立100周年大會上的講話

最殘酷的夏天 版權信息

- ISBN:9787550225794

- 條形碼:9787550225794 ; 978-7-5502-2579-4

- 裝幀:70g輕型紙

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>>

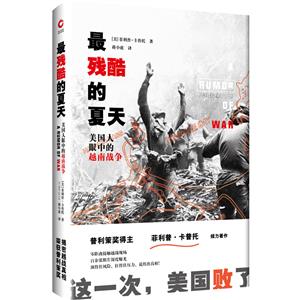

最殘酷的夏天 本書特色

曾獲普利策獎的資深記者菲利普·卡普托作為越南戰爭親歷者的驚世回憶錄頂得住風險、扛得住壓力、說得出真相! 《洛杉磯時報書評》頭版推薦被譯成15種語言暢銷全球 了解真實的越南戰爭品讀震撼的戰爭文學 1. 真實經歷,引人入勝。令人不寒而栗的雨林,令人驚恐的未知,令人絕望的等待。閱讀此書的每一個讀者都不禁自我拷問:換做是我,我存活下來的概率有多大?我將何去何從? 2. 越戰回顧,人性思考。作者歷時9年,用嚴厲的措辭、坦誠的言語、發自肺腑的吶喊,讓人們看到了士兵的恐懼和懷疑,理解了戰爭的誘惑和殘酷。 3. 獨特設計,形象亮眼。封面以紅白黑三色為基調,灰色人像,紅色標識,身陷茫茫雨林、傷亡慘重的美國士兵向著天空揮舞手臂,呼喚救援,又仿佛在向上帝祈求救贖。

最殘酷的夏天 內容簡介

這是一部頂得住風險、扛得住壓力、說得出真相的著作!作者用真實的文字,記述了其直面死亡與深淵的經歷,是對美國一直掩蓋的污點——越南戰爭——攝人心魄、直擊靈魂的記錄。

最殘酷的夏天 目錄

序 幕

絢爛的星火之戰

死尸軍官

死亡的灰色國度

落 幕

后 記

最殘酷的夏天 節選

此書絕非一部歷史著作。它不是要去指控那些帶我們進入印度支那半島的先人——他們犯下的錯,卻用無辜平民的獻血來補償。總體而言,此書只不過是講述戰爭的故事,講述戰火之中,人們的所作所為,以及戰爭對這些人的影響。嚴格來講,此書是一位士兵在回憶我們歷時*長的沖突——這是我們僅有的一次失敗,書中記載了士兵漫長而又苦楚的切身經歷。 1965年3月8日,那時的我還是一名年輕的步兵,我跟隨海軍陸戰隊遠征軍第九旅的一支營在峴港(越南港口城市)著陸,這是美國派去印度支那半島的首支分隊。1975年4月,我以新聞記者的身份重返故地,報道了共產黨戰爭,那次沖突以西貢失守而告終。我是在越南戰斗的首批美國人之一,也是*后一批撤離的人員,就在撤離的數小時之后,北越軍(North Vietnamese Army)攻入首都。 本書主要憶及了1965年至1966年間,我服役海軍陸戰隊的經歷。本書末尾附上一篇我撰寫的后記,簡要講述了美國撤離的故事。兩次事件相隔不過十年,然而美國帶著恥辱從越南撤退,想想當年入侵越南時我們的信心滿懷,比照之下,似乎隔著整整一個世紀之久。 對于那些在20世紀60年代初期尚未成年的美國人而言,那段歲月恐怕難以揣測——舉國上下都沉湎在驕傲自豪和過度自信的情緒里。我們旅的3500名士兵絕大多數出生在“二戰”期間,或是“二戰”結束不后久,他們身下刻著那個時代的烙印,那是肯尼迪創造的“卡米洛時代”。那個年代到處彌漫著令人熱血沸騰的氣氛,加之年少輕狂,我們帶著滿腦子幻想來到海外。 年輕人往往對戰爭一無所知,因此便心馳神往。“捫心自問,你能為國家做些什么?”肯尼迪向我們發出的挑戰點燃了我們內心深處到異國他鄉大干一場的理想,我們不由自主地穿上軍裝。那時的美國貌似無所不能:她仍舊可以宣揚自己屢戰屢勝。我們也堅信自己肩負使命,要將美國的政治信念傳播到世界各地。與18世紀末的法國士兵如出一轍,我們自認為在“這場必勝的戰局”中,我們絕不會是失敗者。因此,三月潮濕的午后,我們背著行囊和步槍,行走在水稻田里,心中暗想,越共分子很快就會乖乖就擒,我們現在的所作所為是崇高善舉。行囊和步槍依舊在我們肩上。然而那種信念,不復存焉。 我們曾藐視那幫農民游擊隊,事實上,我們的敵手意志堅定、不懼死亡,死亡名單每周都在增加,鮮血淋淋令人不敢直視,有了這些發現之后,我們先前的壯志酬酬徹底崩塌。八月,曾被視為驚險刺激的遠征變成了一場讓人心力憔悴、無的放矢的消耗戰,我們不再為了心中崇高的理想而戰,只想保住性命。 撰寫這場戰爭的回憶錄絕非易事。曾幾何時,我希望自己不過是一次傳統戰爭的退役老兵,為了某項事業,經歷過熱血戰火和具有歷史意義的戰役,而不是翻來覆去的伏擊和交火。然而,我們沒能經歷諾曼底或葛底斯堡,沒能經歷那些史詩般的沖突,從而決定軍隊甚至國家的命途。我們的戰斗,絕大部分只是為期數周、料想之中的等待,期間還舉行莫名其妙的演練,我們穿行在熱帶叢林里和沼澤地里,練習危險的搜人行動,那里潛伏著狙擊手,不停地“襲擊”我們,還有各種惡作劇般的陷阱,要將我們一個個拿下。 我們的日子枯燥乏味,時不時會有大范圍的搜捕破壞任務,這時我們才能稍微提起精神。不過,歷經駕駛領隊直升機在某著陸區落地的狂喜之后,往往是日復一日頂著炎日行軍,靴子陷在泥土里,火辣辣的太陽恨不得燒掉我們的頭盔,在遙遠的樹林里,看不見的敵人對我們開火。北越軍與我們為數不多的正面交火,是我們僅有的興奮時刻;不是尋常意義的那種興奮,而是近乎癲狂的與人接觸的激動之情。隱忍數周之久的緊張情緒,終于在那短短的幾分鐘內得到爆發——喪失理智的暴力,撕心裂肺的尖叫,極盡所能的辱罵。手榴彈發出陣陣爆炸聲,自動步槍快速射擊聲久久回蕩。 這種交火除了每周新添數位逝者,再沒有別的成果,軍事史上不會有記載,西點軍校學員們也不會拿來當教材。盡管如此,它們卻改變并教育了身處其中的我們;在這些漸漸被人遺忘的短暫交火之中,我們學會了有關恐懼、膽怯、勇氣、苦難、殘酷和戰友的古老教訓。*為重要的是,在一個習慣將自己視為永不隕歿的年歲里,我們認識了死亡。曾經的幻想,*后不知去向,而對于尋常百姓,那種幻想則是在年復一年的分期付款中逐漸磨滅。我們是在一瞬間將那幻想拋諸腦后,不過數月,我們從少不經事蛻變成年,并且過早步入中年。見過了死亡,意識到凡夫俗子不可逾越的有涯命數,讓我們在青年時代便留下了不可痊愈的傷痛,就像早在娘胎,外科醫生的手術刀就劃了我們一刀。然而在當時,我們這一群人超過25歲的寥寥無幾。離開越南之時,我們一個個奇形怪狀,年輕的肩膀上,頂著一顆滄桑的腦袋。 我本人是在1966年7月離開的。十個月之后,我完成了北卡羅來納州一支步兵訓練連指揮官的任務,這次光榮使命終于讓我從海軍陸戰隊退役,也讓我逃過了早夭在亞洲的命運。我心中慶幸,像是一個負罪累累的犯人被判了緩刑,然而不到一年,我便懷念起那次戰爭。 我所認識的其他退伍軍人也坦誠自己有相同的情結。不論怎樣,我們對越南有種古怪離奇的眷戀,更為令人詫異的是,我們甚至希望能夠重返越南。戰斗依舊在繼續,不過重返越南的渴望不是源自所謂責任、榮耀和犧牲的愛國情懷,也不是如同傳說那樣,過來人要讓年輕后輩踏上滿身創傷甚至死亡之旅。其源頭,是想看看我們的變化到底有多大,我們經歷了雨季之苦,艱苦巡邏,在炙熱的著陸地區,日夜擔心敵人來襲,和那番不曾有此遭遇的人相比,我們究竟有多少不同。我們與他們鮮有共性。盡管后來我們恢復了平民身份,不過平民世界看起來如此陌生。我們不屬于這個世界,我們也不屬于那個世界,我們曾在那里戰斗,我們的戰友曾在那里犧牲。 我親歷了那時的反戰運動,我努力調和自己的反戰情緒和懷舊之感,*后卻無功而返。后來,我終于認識到,這種調和毫無可能;我無法和反戰運動的那些朋友們一樣,他們毫不妥協地反對戰爭。因為我曾參與戰爭,于我而言,戰爭不是一個抽象議題,而是切膚的情感經歷,是我人生中*不可磨滅的一筆。它以不可抗拒的力量,緊緊包裹著我的思想、意識和情緒。轟轟雷鳴在我耳中卻是大炮發射;雨點墜落,讓我回想起前線一個個渾身濕透的夜晚;走過樹林,我便不禁尋找警報線或警惕伏擊……我可以像那些意志*堅定的反戰人士一樣高聲抗議,可我卻無法否認戰爭曾吞噬我,那遭遇,既令人厭惡,也令人癡迷;既悲痛慘烈,也欣喜若狂;既慘不忍睹,也動人心弦。 本書是想捕捉現實中模棱兩可的地帶。任何一個曾戰斗在越南的人,如果他誠實坦率,便會不由自主地承認,他樂在其中,戰爭對他有著不可抗拒的吸引力。這種樂趣詭異難明,因為其中混雜著相同程度的苦楚。炮火硝煙之下,一個人離死亡越近,他的生存能力就越強,陷入恐懼驚悚極限的同時,內心的意氣風發到了極致。腦筋轉得更快,意識更為敏銳,立刻感受到陣陣愉悅癡迷。這種精神上的興奮猶如吞食了毒品。這東西也會上癮,相形之下,生活中其他東西所帶來的喜或悲不值一提。 我也曾試圖記述步兵營內部那親密無間的生活,戰友之情大可與情人之愛相媲美。實際上,有過之而無不及。和男女之愛迥異,戰友關系的維系不需你來我往,不需你儂我儂,不需頻頻發誓。和婚姻不同,這種感情不會因為一言不合,或是生活寡味,或是離婚,只有死神降臨,才能讓彼此陰陽兩隔。有些時候,即便死亡來襲,那份感情依舊如故。我的兩位朋友為了將戰友的尸體從戰場上帶走,*后犧牲在槍林彈雨之中。這份彼此關愛質樸無私,這種不分你我的情感,是我們在戰爭沖突中見證的崇高精神,否則,戰爭不過是只龐然怪物。 不過,如果戰爭沒有這么殘酷,恐怕我們也無法親見這份關愛。越南戰場無疑是對一代美國士兵的嚴峻考驗,他們被聚集在這里,共同面對死亡、困境、危險和恐懼。正是因為戰爭的丑陋、日常生活的骯臟、比拼殺敵數量的扭曲,讓我們彼此更為親密。似乎,在戰友互愛之中,我們找到了生命的價值,找到了守住那一絲殘存人性的方法。

最殘酷的夏天 作者簡介

菲利普·卡普托(Philip Caputo),當代小說家、記者,曾獲普利策獎。1941年出生于美國芝加哥,大學畢業后,加入美國海軍陸戰隊,三年服役期中有十六個月在越南作戰。1967年,卡普托從美國海軍陸戰隊退役,自此開啟了令其備受矚目的記者生涯。供職于《芝加哥論壇報》期間,卡普托前往一線報道貝魯特戰爭,并于1975年再次前往越南,報道了“西貢淪陷”事件,見證了越戰的結束。他還曾擔任《時尚先生》的特約編輯,并為《紐約時報》《華盛頓郵報》《波士頓環球報》和《洛杉磯時報》撰稿。小說作品包括《非洲號角》《德克索畫廊》《印第安之國》《罪惡方程式》等。 蔣小虎,澳門大學英文系博士畢業,曾前往維也納大學做研究訪問,方向為英德文學,現任教于江南大學,已發表中短篇小說及雜文四十余篇,并有譯作《zui殘酷的夏天》《借錢》等。

- >

龍榆生:詞曲概論/大家小書

- >

中國歷史的瞬間

- >

名家帶你讀魯迅:故事新編

- >

姑媽的寶刀

- >

回憶愛瑪儂

- >

苦雨齋序跋文-周作人自編集

- >

史學評論

- >

月亮與六便士