���] ����Դ:�Y���������L(f��ng)�}���

�Є�����(bi��o)ӛ����P�ȸ�����ȫԔ��(x��)Ʒ���f(shu��)��>>

-

>

һ��(g��)İ��Ů�˵ā�(l��i)��:�������ƪС�f(shu��)��

-

>

Ů�˵Ą���

-

>

�絝�ʵۡ�ȫ����(c��)��

-

>

��������ӛ

-

>

ѩ��(gu��)

-

>

��߅�Ђ�(g��)С�u��(��(hu��)��Ӱ���b)

-

>

����ӛ

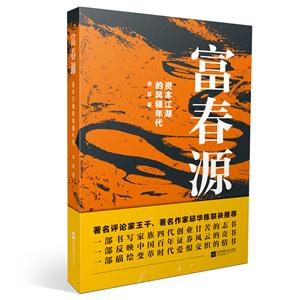

����Դ:�Y���������L(f��ng)�}��� ���(qu��n)��Ϣ

- ISBN��9787559422712

- �l�δa��9787559422712 ; 978-7-5594-2271-2

- �b����һ���p�ͼ�

- ��(c��)��(sh��)�����o(w��)

- ���������o(w��)

- ���ٷ��>

����Դ:�Y���������L(f��ng)�}��� ����(sh��)��ɫ

��һ����(sh��)��(xi��)�����Ĵ���(chu��ng)�I(y��)�ʿ��־��(sh��) ��һ����ӳ�Ї�(gu��)�����Cȯ�L(f��ng)�Ƶ����(sh��) ��һ�����L׃��r(sh��)����(��i)���������(sh��)

����Դ:�Y���������L(f��ng)�}��� ��(n��i)�ݺ�(ji��n)��

����(sh��)�v���˸������������Y���������׃���c��ɣ�������@����ʯ�ϼ���״��˵����\(y��n)�����������A���͇�(gu��)����ǰ�ĸ��_(k��i)�ź�21���o(j��)����Ҫ?d��)vʷ�A�ΰl(f��)�����@�Ą�(d��ng)�ǵĄ�(chu��ng)�I(y��)���¡��l(f��)չ���E�龀�����ʬF(xi��n)�������Y�����T����l���µĈ�(ji��n)�g�c�ԏ�(qi��ng)��С�f(shu��)�ЙC(j��)�Y(ji��)�����Ї�(gu��)�Cȯ�Ј�(ch��ng)�Q���ԁ�(l��i)���L(f��ng)��׃������̓��(sh��)���g�ķ�ʽ��չ�F(xi��n)�ˮ�(d��ng)����(sh��)�I(y��)���c�Y�������(hu��)������֮�g��Ѫ�����L(f��ng)�͐�(��i)����𣬞��x�߳ʬF(xi��n)��һ���Y���c��(chu��ng)�I(y��)�Ĵ�r(sh��)����(hu��)����

����Դ:�Y���������L(f��ng)�}��� Ŀ�

�ڶ��� ���(gu��)����

������ ��˽�ϠI(y��ng)

������ �س�����

������ Ѻע�V��

������ ������

������ �y���J��

�ڰ��� �r(ji��)���J�P(gu��n)

�ھ��� ��������

��ʮ�� ���֮��

��ʮһ�� �Jʎ����

��ʮ���� �������

��ʮ���� ԭʼ��Ʊ

��ʮ���� ��Ѳ�vԒ

��ʮ���� �D(zhu��n)��(zh��n)�Ϻ�

��ʮ���� ��(n��i)Ļ��Ϣ

��ʮ���� ��ʮ��Ӌ(j��)

��ʮ���� ��Ӱ��

��ʮ���� ��������

�ڶ�ʮ�� ��Խ����

�ڶ�ʮһ�� �x܊�ٌ�

�ڶ�ʮ���� ��ˮ֮��(zh��n)

�ڶ�ʮ���� ֩Λ�_(k��i)�T

�ڶ�ʮ���� ����ָ��(bi��o)

�ڶ�ʮ���� ���_(k��i)�l(f��)Ʊ

�ڶ�ʮ���� ����Ů��

�ڶ�ʮ���� Ӣ�ەr(sh��)��

�ڶ�ʮ���� �����

�ڶ�ʮ���� �츻��Ԓ

����ʮ�� ���ԭ��

����ʮһ�� ��Դ֮��

����ʮ���� ����¹�Q

����ʮ���� ̫��÷ͤ

����ʮ���� ���мҷ�

����ʮ���� ��������

����ʮ���� �Ϻ����^

����ʮ���� ���㷿�a(ch��n)

����ʮ���� �������l(f��)

����ʮ���� ���c(di��n)����

����ʮ�� �������C(j��)

����ʮһ�� ��ؓ(f��)ԭ��

����ʮ���� ����Դӛ

����Դ:�Y���������L(f��ng)�}��� ��(ji��)�x

���������� �س��������� ������������D����������L(zh��ng)��ʯ�����������ꡣ���ĸ�Y(ji��)���ˣ����ƽ���ˣ�������Ʊ�ˣ���������W(xu��)�����_(k��i)ʼ���иߺ����������ˡ��@�����������ش�C(j��)������y�������c����W(xu��)��һ�𡰵�������ˮ���˶��w�ۡ�����������ٲ��������q��߀�ܽo�Լ�����һ��(g��)�����a�^�Ȼ�����������(l��i)����ʮ����س������_(k��i)��(chu��ng)�I(y��)�����t������ԏ��M(j��n)��֪��֮�꣬���ѽ�(j��ng)�_(k��i)ʼ����������Ҏ(gu��)������������ĕr(sh��)�g��x��늏S�LJ�(gu��)�Ҵ�����I(y��)���Ђ�(g��)�D��(sh��)�^������������ij��͡������_(k��i)�����p�r(sh��)�����x�s�](m��i)�ЙC(j��)��(hu��)���x�ġ��Y��ͨ�b�������t�lj�(m��ng)���������a(ch��n)�h���ԡ�����ƪ���ƣ�Ϥ�����˹Pӛ����(xi��)���ĵø��롣*������(��i)����ֵ�߀�Ǯ�(d��ng)���L(zh��ng)ƪ�ČW(xu��)���@Щ*�ܷ�ӳ�r(sh��)����������(d��ng)�r(sh��)���ČW(xu��)��Ʒ���y�ý���ġ��Ј�(ch��ng)���@��(g��)�����(l��i)����?j��)r(ji��)ֵ���@��(ji��ng)���Դ�����Ʒ�ĵ�λ��������˃Ɍ�é���ČW(xu��)��(ji��ng)��ȫ����Ʒ������Еr(sh��)�����ن���˼���ڽ�ţ��ČW(xu��)���w�S�����_(k��i)ʼ����(x��)��(sh��)�����mȻ����Ӳ�P��(sh��)�����A�|���ϵ�y(t��ng)�H�����⣬�˷Q�����֡�ˮ��(zh��n)����ë�P�������裬����ͣ���ڽ��ǰ�������x��(sh��)���֣���߀��(j��ng)����ឣ��@��*������������đ����\(y��n)��(d��ng)��������ǡ���ṩ����Ȼ�O��(ch��ng)�����������Լ��������һ�l���~(y��)�����H�������ǰ��ҫһ�����H���N��������ζ����߀��һ��(g��)��(m��ng)�룬�������ݺ��c��(��i)�˺ͺ��ӣ��cѩ�֡���\(ch��ng)��Щ������(zh��n)��һ�������X�������뺣�ڳ˴����У���Խ�M��낀(g��)�����o(j��)���X�������Ŀ���S����������ɽ�ӈD���ĬF(xi��n)��(sh��)��(hu��)������Խ��������Σ����ܡ�����P(y��ng)�������c��(y��n)���깲��ឣ��ٷ�Խ�°���ˮ�Σ����[ǧ�u֮����Ʒζ��֮�r�~(y��)��*��ij˞���С�ۣ��M(j��n)��Ż��ݾ���(n��i)�����Ҹ�����Դ������Ȼ�����ǂ�(g��)�D��ʯ������ȫ����ì���ж��^(gu��)�����](m��i)��ȥ�^(gu��)�D��(sh��)�^���](m��i)����~(y��)��ҹ����Ҳ�](m��i)�������^(gu��)ë�P������(j��ng)���ڽ�߅�l(f��)㶣����ڼ����ǻ���һ�죬���S��������еIJ�ī�����������A�|���ϵ�y(t��ng)Ӳ�P��(sh��)��һ�Ȫ�(ji��ng)�Ī�(ji��ng)Ʒ������Ҋ(ji��n)��ī�Ͽ������ع������֡����ع����Ǹ�����Դ�^�Ļ���쨿h�ˣ��������f(w��n)�v���g�������念����ʮ���꣬��(j��ng)�v����ɴ������ع���ʮ��q�ɞ�ؕ�������ӹو�(ch��ng)�����念�����꣬���ع��o�٣��_(k��i)ʼ����ī֮�I(y��ng)���������˅����ġ������S����������ˇ���S�������˱ܿ����ʵ۵����M����ˇ���S�������a(ch��n)ؕī֮�⣬ͬ�r(sh��)���a(ch��n)��(sh��)���ԏ�(qi��ng)�đ�(y��ng)��֮ī��Ʒ�N֮�࣬������s����ˇ��������õ����念���ʵ۵�ٝ�p���n�ܼ�֮ī������⡱���֣�ʹ�ò�ī�����롣���ع���������ʮ���q�o�٣�����(chu��ng)�����������ٶ������ī�����������ˣ����˞�ʲô���ܲ����m������Խǰ݅�أ�����ǰһ�����q��һ������W�^(gu��)��˼�w��Ȼ�_(k��i)�ʣ�����Ĵˈ�(ji��n)�����������_��һ��(g��)�D�µ��ĽY(ji��)�K�ڽ��_(k��i)������������Ǵ�����ʮ����ҲҪ���(��i)��̹�ף�һ�����⣬������½����k�����f(shu��)�����^(gu��)������ǰ���ݣ�С�F�����(��i)������Ҳ�д��⣬�Λr���x����Ҳ��ʣһ��ࡣ��(d��ng)Ȼ�����뷨߀��Щ��һ�ӣ�����ص����ݣ�����t(y��)Ժͬ�⣬��ĸ�H�ӻؼ�������F(xi��n)��һ��Ҫ�ܺ��ݺÎ��ˡ�����(d��ng)�� (t��ng)�f(shu��)�������ݺ�Ӌ(j��)���_(k��i)�k��I(y��)��������ЩԌ����������������ʮ�����ˣ�߀����ٍ���X����������؆�(w��n)��������������ֻ�����ʧȥ�������a(b��)�ϡ������п��f(w��n)ǧ��������������ʲô�أ�������������(n��i)�£�����Լ���Ʒ�ơ������������˽�Ů�ˆ�㿴Ҋ(ji��n)�^(gu��)����Ů�˵��鷿���@�ИI(y��)����Ϥ�ᣬ���^(gu��)����mȻ�����ʯ������(j��ng)������֮�ң�����(du��)������(n��i)� s�ɑ]���ء�������Ů�ː�(��i)�����@���ǟo(w��)���Ј�(ch��ng)���Ї�(gu��)�F(xi��n)�ڳ���һЩ��(gu��)�I(y��ng)��I(y��)����(n��i)�£�߀�](m��i)�Ќ�����(n��i)�µ�˽�I(y��ng)��I(y��)���҂����ÿ������a(b��)�@��(g��)�հס��@Щ�|������(l��i)��ȫ������˽�˶��ƣ���(gu��)�I(y��ng)��I(y��)����̫�࣬�����ˡ������ѽ�(j��ng)���^(gu��)һ���{(di��o)�С��������k�S�ı��X�أ�Ҫ�I�C(j��)����Ҫ���ˣ�Ҫ���(ch��ng)�أ��۲���(d��ng)�ƹ���ʮ���ˣ����І���������H��(��i)�ģ��㿴Ҋ(ji��n)���ϵ�ī�ˆ���ٶ���ǰ���ع�Ҳ����ʮ���q�o�٣���(chu��ng)�k��̖(h��o)���@���˿����ʵ۵��n������Ҳ���^(gu��)�ߵȽ�������ʲô����ԇһԇ��?j��)?n��i)������*�٣��O(sh��)Ӌ(j��)��(ji��n)�Σ�����(r��n)�^�ߣ���(du��)�����@���¼����*�������������b���Ї�(gu��)�ă�(y��u)��(sh��)����Ҳһֱ��һ��(g��)��(m��ng)�룬���DŽ�(chu��ng)���Ї�(gu��)���Լ������ƣ����Ї�(gu��)���Լ��ķ���Ļ����o���硣�����ƺ����кꂥ�{(l��n)�D�����������ʧ������ô�k��Ƿ��һƨ�ɂ����y������С�F��?j��ng)���߀�����������Ҳ���������˼ң��������@���ǘӵē�(d��n)�n����������־���¾��ɡ����ʧ�����ҽ^����(hu��)���ۺ��ӡ������B(t��i)�Ȉ�(ji��n)�Q������֪����Ī�^(gu��)���ޡ�ʯ���ɼ�ԭ�ȶ��Ǐ��¼������b���⣬Ҫ����һϵ�еġ��\(y��n)��(d��ng)�����F(xi��n)�ڻ��S�ѽ�(j��ng)��֪����̖(h��o)�ˡ��������ˡ��ĸ����ȥ�ĸ�磬һλ���W����־���꣬Ҳ����(j��ng)�ڼ�����ǰ�l(f��)��Ҫ���Ї�(gu��)���Լ���Ʒ�ơ��������ɷ�^��һ�r(sh��)�^�X�l(f��)�ᡣ���Ƕ�ô�ؐ�(��i)�����ܽ^�����е��f(shu��)ý������Ը��������檣�����ʲô���ɲ�֧���Լ����ɷ��أ������^(gu��)���Ժ�ʯ�����c��(��i)��**�r(sh��)�g�ψ�(b��o)����ǰ���ݵ���Ո(q��ng)�������������ð�Ѯ��ĸ�H����?y��n)�����߀ס�ھ���Ժ������Ҳͬ�r(sh��)����Ƀ���ʯ���F���С�F����늏S�R�r(sh��)���ѽ�(j��ng)��ˮ����ɻ��Ҫ�������ǝ�ˮ����(du��)���ˮ����r�M(j��n)�оS�o(h��)��*��ı��X�����w�ã���Ҳ��_(k��i)�ʣ��cͬ����̎��Ǣ���b��������ͥ�Ěvʷ��r����õ���ƽ�����S����^�P(gu��n)�գ��ܿ�ͬ����ǰ���ݣ���С�F픸�֮���ɞ�늏Sˮ������ʽ��������һ��(g��)���~ǡ�����һλ�I(l��ng)��(d��o)����Ů��ͬ�r(sh��)����H�Hһ��(g��)�£������ɞ������ˆT���غ��ݼ���_(k��i)ʼ�µ��I(y��)���������������ʰ���Ӱ�·��ʯ�����ҵķ��ӡ�һ�����Ѹ�����(gu��)�I(y��ng)�����(zh��n)�����꣬ǰ���̵꣬���g�N��������?zh��n)}��(k��)����������ʯ�ң����һ�ǹ��á�����һͬȥ��ʎ�ľ����t(y��)Ժ�����ĸ�H�ӻؼң���x��������t(y��)Ժ�f(shu��)���˲����ஔ(d��ng)����(w��n)����(j��ng)���o(w��)���o(w��)���Ö|�����ˣ�����Ҏ(gu��)���Dz��ܳ�Ժ�ġ��o(w��)�Σ�����ֻ�ܷŗ����f(shu��)��ÿ�܁�(l��i)̽���ɴΡ���x�������ݺ�H�Hÿ�����ϴ�£���ô�f(shu��)Ҳ���ƹ�ҵ�Ů����Ҫ�����|ɽ�����f(w��n)���_(k��i)�^�y���������ӎ��r��*�ò��^(gu��)�������x�_(k��i)���ݳǶ�ʮ���꣬�ܶ���r����׃�ӣ��_(k��i)�Sǧ�^�f(w��n)�w�����҂�(g��)�ˁ�(l��i)��(w��n)��(w��n)��ʯ���������뵽�������ҵ��ϻ�Ӌ(j��)���¡����±�����С������1945�궬�죬�������Ơ������������T��Ҫ��������ʯī��D�����ɑz������������Ӌ(j��)���ý���ķ��Ɂ�(l��i)��ጣ������Ǐ��^��β��ͯ������������ʮ���ܚq��F(tu��n)�����g�����ڑ�(zh��n)�������������������ȣ��oһ��Ժ�һ��(g��)���L(f��ng)�����ס̎������*����ʵ¡���������ʯ�ҵĺã�һֱ����ʯ�ҡ�ʯī��������ÿp��������?y��n)�](m��i)���^(gu��)��(sh��)�����ӱ����״���(l��i)���o(w��)�L(zh��ng)�M(j��n)��Ҳֻ�ܷŗ��������ĸ�r(sh��)�t�l(w��i)����������ʯī�ġ����С�����ʼ�Kһ��Ԓ����ʯ�ϰ��Ǻ��ˣ������ĸ�������(gu��)�I(y��ng)���ͼ����S�����ǂ}(c��ng)��(k��)���܆T����(sh��)�HҲ��һ���bж������ʮ�Î����ˣ�߀ͬ���p��һ�ӱ��w������������������ƹ����·Q��ʯ����һֱ�](m��i)�и�׃����������ʲô����ˣ���Ͳ������ƹ�D���ͽ������ְɡ�����Ո(q��ng)�������£��f(shu��)���������뷨��������ԭ��(l��i)��������߀Ҫ�����k�S��(d��ng)���ƹ���������Щ�@Ӡ����(w��n)�������k�SҪ����߀Ҫ�S����߀���й����@Щ����(zh��n)���ˆ���������X�����k����Q���S������ҿ������пյĵط������粻�õĂ}(c��ng)��(k��)ʲô���Ƚ�һ�衣�й��������Л](m��i)�к��m�����Ƚ�B�^(gu��)��(l��i)ԇԇ����ʯ����ֱ�Բ��M������ʯ�ҵ��¾����Լҵ��£���һֱ�@ô����Ҳ�@ô������B�������](m��i)���գ������҂}(c��ng)��(k��)��߀���͵���æ���������S�����й����²���̫�������҂��ȰѠI(y��ng)�I(y��)��(zh��)���Á�(l��i)����x��(hu��)ȥ����Щ���T���������O(sh��)Ӌ(j��)��������һ�_(t��i)�p�x�C(j��)����x��Ҳ��һ�_(t��i)���R�r(sh��)�Ȝ������á���ʯ�����a(b��)����������^�m(x��)�ϰ࣬혱�� (t��ng)�� (t��ng)�����ü�������(g��)��(n��i)�o����Ϣ�Ϳ����ˡ��һI���Y��Ҳ��ҪһЩ�r(sh��)�g�������������c(di��n)�c(di��n)�^�����������������Ľ��r������һЩ�J(r��n)�R(sh��)���ˡ������f(shu��)��ÿp����ȥ��ǰ�ܺ�ڣ��t�l(w��i)�������ƵÛ](m��i)�k������Ҳ���ゃ�ҵĹɷݣ��mȻֻ�Ѓɳɣ������Կ����Y���ҵ�ñ�ӡ����������f(shu��)���f(shu��)���������_(k��i)ʼ���С����Ŀڴ����ó�һ�K�����������Ȼ����һ����l���@�Ǵ�ÿp�����R�Kǰ֧�_(k��i)���ˣ�ί�а��°��ǎ���ķּt͵�Q�ɽ�l߀�oʯ�ң������������Č�(sh��)��ص�Ǹ��ʯ������Ĭ���ã���(w��n)��һ�������ˬF(xi��n)����ô���ˡ������f(shu��)������ȫ�Ҷ������r(n��ng)���ϼң�һֱ�{�ÿp��ˇ�������������ڼ����ÿp���O��Ҳ���ˣ������^(gu��)��ȥ�������vʷ���ص�һ�(y��)�ѽ�(j��ng)���^(gu��)�����µ�һ�(y��)Ҳ�](m��i)��ô�p�ɡ��k�S����Ҫ��Q�Y����(w��n)�}���r����ǰ�ľ������a(ch��n)��(j��ng)�I(y��ng)����I(y��)��ע��(c��)�Y������50�f(w��n)���ڮ�(d��ng)�r(sh��)������һ��(g��)�����أ�ʯ����ȥ��ȫ������뿂�ʹ�s1000Ԫ���@�ǰ�����ʮ���깤�g���̎��Q�Ę�(bi��o)��(zh��n)���ڏS��ͬ�����ѽ�(j��ng)����͡�����(du��)��ȫ��(gu��)���ИI(y��)�����ϵ�y(t��ng)��������������ǰ�С���(d��ng)�r(sh��)���f(w��n)Ԫ����߀�ǂ�(g��)�r(sh��)�ֵķQ������ͨ�ϰ��Վ������롣�@Ȼ��50�f(w��n)����һ��(g��)������̎�ʯ������500������룬������һ��(g��)���Ĕ�(sh��)�ֆʯ�����c����x����߀��Щ�Үa(ch��n)��ֵ�X�Į�(d��ng)�ٷ��ӣ��������������ҵķ����u�������X�������cʯ����r��࣬һ�ǵķ���Ҳ����(d��ng)���Y�a(ch��n)���㵽�˹�˽�ϠI(y��ng)����I(y��)�У��F(xi��n)�����c���ҟo(w��)�P(gu��n)�������ǿ����傀(g��)���g��һ��(g��)��d���ټ�һ��(g��)��¶�_(t��i)������(d��ng)�r(sh��)�u��������F(xi��n)����ô���ף��ț](m��i)�����Ƶ��н��Ј�(ch��ng)��Ҳȱ�����ɵ��Ј�(ch��ng)����߀��һ��(g��)��Ҫ��(w��n)�}�������خa(ch��n)��(qu��n)���ĸ��_(k��i)�Ų��õ������Ј�(ch��ng)����ȱ����(bi��o)��(zh��n)���ӝɵ؎���һ��С�ľ͕�(hu��)������̶������������̎�� (t��ng)��ô�u��������С�����Ђ�(g��)���⣬���H�����Ո(q��ng)������B�I�ң��u�����̓ɗl����Ո(q��ng)�Ԃ�(g��)����ı����ø�����@�ӡ�����(gu��)��W(xu��)�x�걾���c�Tʿ�����I(y��)��(d��ng)?sh��)ؾ͘I(y��)�����ýY(ji��)�����ӣ���ʽ�������(gu��)�������f(shu��)��ĸ���ݺ�Ҳȥ����(gu��)�B(y��ng)�ϣ�혱�������O�ӡ��˕r(sh��)�ij���(gu��)����ϯ���A�Ĵ�أ����� (t��ng)�������İ��ţ��Q�⸰���������ꡣ�������ϱ��������ӱ��^��(sh��)�����ĸҲ�](m��i)�ܵ���ě_����һ�׳Dž^(q��)��С�ĺ�Ժ�Ǽ������Ҫؔ(c��i)�a(ch��n)��һ����⣬��һ����ס�����ѽ�B��һλ�H�ݻ���30�f(w��n)�I�������ҵ��ĺ�Ժ������Ӌ(j��)ʯ������(��i)�˼ҵĶ�����*��Ҳ��ʮ��(l��i)�f(w��n)��������һ���T�棬�Ǿ�����20�f(w��n)�����ܳ������@ôһ�P�X�Į�(d��ng)�r(sh��)�ɲ������ҡ�*��߀��С���ܸɣ���æ�ҵ����I�ң����x����С��Ʒ�������ˣ�������Ҫ�@�ӵķ��ӡ����Ӽ�������߀�o�Ľ�l��һЩ�e�Ҳ�ʹ���20�f(w��n)���x50�f(w��n)Ҫ��߀��һ��롣�� (t��ng)�f(shu��)�е���I(y��)���Խ衰�^(gu��)���Y��o�_(k��i)�k�ˣ�����Ϣ����3�֣��(y��n)�Y��������ء����������30�f(w��n)��ʹֻ���~�ϴ�һ��(g��)�Y�ݣ����f(shu��)Ҳ�Ã���ǧ�K�����������������룬���Λr�(y��n)�Y�Еr(sh��)߀�](m��i)��ô�����������ϣ���Լ��~�ϵ��Y��Խ��Խ��(sh��)Խ�ã�̓����һ�P�����M(f��i)��Ϣ��Ҫ�Õr(sh��)߀���ٽ裬�](m��i)̫�����x�����������Լ��M���I�롣����ʯ�����뵽�ɂ�(g��)�ˡ��������Լ��ĵܴܵ����֡�1979��Ԫ����ȫ��(gu��)�˴�ί��(hu��)�l(f��)���ˡ����_(t��i)��ͬ����(sh��)�����ɰ��P(gu��n)ϵ���͡��_(t��i)���ĸ��Hͨ�^(gu��)�(li��n)ϵ�ҵ��������mȻĸ�H���䲻�����_(t��i)���ǂ�(g��)Ů�˲����H������H�\(ch��ng)�����^(gu��)ȥ����?y��n)�?d��ng)�r(sh��)���ޡ���С�������_(t��i)��������ˮƽ�h(yu��n)���ڴ�ꑡ�Ȼ�������_(t��i)���ڶ��꣬���HͻȻ�^(gu��)���������������Ů��(zh��ng)���˽^��ؔ(c��i)�a(ch��n)�����H�ֵ��Լ���ס�Ĺ�Ԣ���������������㡣�Ҷ��_(t��i)����(j��ng)��(j��)��(qi��ng)��(sh��)���L(zh��ng)��ֻҪ�ϸɣ������ҵ�һ��ԡ���ÿ�궼��(hu��)��(xi��)�Ż����һ������̶������Ƭ�������f(shu��)��һ�а��ã������ʯ������֪�ܵܲ��ף���ʮ���q߀Ҫ�������Y�����x���(hu��)��ƴ������ÿ�궼�o���]��һЩ�����IJ��~��������ź�ۡ���֥�S���c(di��n)�ġ����������~(y��)�ɵ��خa(ch��n)�������ܼ��l(xi��ng)��ζ�����߰����^(gu��)ȥ�������@���X(ju��)�ܵ��������˺ܴ�ĸ��ƣ��e��*�����꣬��(j��ng)���Ė|���^(gu��)��(l��i)������߀�oС�F�ā�(l��i)һ���������b���mȻ�����ˣ�����(xi��)�Ÿ��V��ǧ�f(w��n)��Ҫ�ټ��@Щ�F�صĖ|������?y��n)��@Щ�Y�a(ch��n)�A��(j��)�ĸߙn�������l(xi��ng)�(zh��n)��߀���r�д����ęC(j��)��(hu��)�����^(gu��)���F(xi��n)����Ո(q��ng)�ܵ����ĕr(sh��)���ˡ�����(xi��)�Ű��k��(n��i)����I(y��)���뷨���V�ܵܣ�ϣ����Щ�X�䮔(d��ng)ע��(c��)�Y�𡣡�����һ��(g��)���S�܉�����ľ��Ǵ�ѩ�֡����ѽ�(j��ng)�����|ʡ���������L(zh��ng)��Ҳ��ͬŮ���ČW(xu��)У(li��n)ϵ�ã�Ո(q��ng)���������֮��I(y��)���䵽���|ʡ��ij�Ҽ����Ǹ���I(y��)���mȻ���ĸ��ѩ�ָ��H�Ͻ��˽�l�̓Ɍӵķ��ӣ�ʯ�������J(r��n)�������H�](m��i)��ô��(ji��n)�Ρ����o���|ʡ������ȥ���Ԓ���ܿ�(li��n)ϵ���������ľ��L(zh��ng)����ѩ�� (t��ng)�f(shu��)����ǰ���ݻغ������ѽ�(j��ng)�����_(k��i)�k��(n��i)����I(y��)����Ȼ�o(w��)�п��������Ů�(d��ng)��](m��i)�п��e(cu��)���֣������qԥ�ر�ʾ�o�����Y���������ā�(l��i)�@ô�����أ��@����һ��(g��)���ĸƬ�Ρ����������H��(d��ng)�걻�ڵ����ߊZ�߽�l�����Ȳ������Ͻ����a(ch��n)������˽�أ���ʣ�µ�˽؛߀�ܲص����أ��](m��i)�����X�Ժ��������ô���^���������c�t�l(w��i)��һ��ȥ���ɣ��f(w��n)һ�ف�(l��i)��(g��)������Ȼ��(z��i)����ô�k������?n��i)����������D�����ǣ�����������횵ð�é�����_(k��i)�����ص�ȥ�����˃ɂ�(g��)���RͰ���C(j��)�P(gu��n)�����RͰ���¡�����һ��(g��)�A�ӣ��ù��߿��Դ��_(k��i)���ޏ�(f��)��ÿ��(g��)���涼���˺Î���l���S���������߰����^���m������mȻ��(du��)��ܵ��{(di��o)�����RͰ����Ժ�ӣ���������I�������ȫ����ͨ����Ę��ӣ�����(sh��)�H����ˮ��(zh��n)�^��(du��)С�Y�����H�R�Kǰ���VŮ���@��(g��)���ܣ�ϣ�����ú��@�P�X����ѩ�֎��ѽ^�ֻ��N�������˃ɂ�(g��)ĸ�H���ϣ�ֱ��������ʮ��������^ȥ�����F(xi��n)��߀ʣ������l�������ó���(l��i)�o����������ʯ����ֻ�f(shu��)�ǽ裬�(y��n)�Y�ꮅ����߀��������ô��ƽ�ןo(w��)�ʵ��������X�أ���ѩ�ִ_��(sh��)���ģ����f(shu��)�Լ��ѽ�(j��ng)�����d��(j��)��(gu��)�Ҹɲ������뷀(w��n)����߀��ס�����䣬���ݺ�Ҳ���Ó�(d��n)�ģ��@Щ��l����Ҳ�Ƿ�������(du��)���](m��i)ʲô���á�������ϣ�������J��һ�l��·����(chu��ng)���Ї�(gu��)�ļ������ơ������ܿ죬�����ֻ��ţ�ͬ�r(sh��)늸���һ���{�l�����R�^(gu��)��(l��i)3�f(w��n)��Ԫ���ۺ������11�f(w��n)�ࡣ���f(shu��)�ֵ�֮�g���Խ裬���nj�(du��)���H��Т�ģ�����������R��ʯ�������ţ���ʾֻ�Ǖ��裬�H�ֵ������~����I(y��)������(l��i)�������w߀�������u�������X���˃ɂ�(g��)���£���x�ڎׂ�(g��)���TҲ���ˎ�ʮ�ˣ���ÿ�춼Ҫ���T���L�����ǽ����@��(g��)���L(zh��ng)������������ǂ�(g��)�k�TՈ(q��ng)�٣�Ҫ�����Dz��ϲ�ȫ���a(b��)������Ҳһ���؏�(f��)����������Ч�ʸ��c(di��n)���Ƚo�㿴����Ȼ����������Ϣ�����������(l��i)�˾ͽo���k�ã��������������P(gu��n)ϵ���e��Ҳ�����(du��)���](m��i)�����R��݆���㡣���п����@ôС�������ҵ����ˡ����˴����к��ͺ��kЩ�����������ͶY�ˣ��Yһ�͵����ڶ����������T���䌍(sh��)�����ѿ��^(gu��)�������a(b��)�@�a(b��)�ǡ�������һ����ȫ�ˣ�����Ҳ�������ˡ�����50�f(w��n)ע��(c��)�Y���ò����ל��R����Ҫ�@�úϷ���(zh��)�գ��ȻI�XҪ�y�öࡣ�ׂ�(g��)���T݆���ܣ����̡�����(w��)���y�С����������ء����ܡ����O(ji��n)���@Щ�ǽy(t��ng)�ܣ��k���SҪ�������T����(zh��n)���I�C(j��)���ÙC(j��)е���T�J(r��n)�ɣ�߀��һЩ��֪��ô��Ҳ��(hu��)�Z����(l��i)ָ��(d��o)��һ�£����Dz���(d��ng)�Ҳ�֪�������F�����k��I(y��)���Ե����Ŷࡣ����x�@Щ��θ���ַ��ˣ���(j��ng)��θʹ����߀����ס���Ԟ������ë������Щθˎ���^(gu��)ȥ�ˡ��������P(gu��n)ϵ���ɷ����O(sh��)Ӌ(j��)��׃�ɡ�Ů����������(n��i)����Ҳ�����ϣ������I�ˣ��ɷ����������(j��ng)������o(w��)���s�أ�ֻ�ܽo�����������^(gu��)ʯ����߀���Ђ�(g��)Ӳ�P(gu��n)ϵ���������T���®�(d��ng)ȻҪ�Ҵ�ѩ�֡���ѩ��һ�ڴ�(y��ng)����ʡ���ИI(y��)��(w��)���������Λr���ǽ��|ʡ��һ��֮�L(zh��ng)�����f(shu��)�����C(j��)еҪ�ҙC(j��)е���T����Ҳ���Ԏ�æ���ɲ��Tƽ�r(sh��)(li��n)�j(lu��)Ҳ�ࡣ*��ʯ�����Є�(d��ng)���ǣ�������(d��ng)����|��������(l��i)������(hu��)��æ��B�Ϻ��ׂ�(g��)��(gu��)�I(y��ng)����Ʒ�̵�ԇ�N���������f������(j��ng)��ѩ�֣����\(y��n)�ƺ��ѽ��ǰ�ĸ��_(k��i)�ź�ă����ٶ�˩����һ�𡣸��x֮�࣬���̲�ס��Թ��ʲô�k��I(y��)�@ô�y��Ҫ�w�@ô���£���ѩ��Ҳ�@�˿ښ⣬�f(shu��)��\(ch��ng)ʡ�L(zh��ng)ȥ���������|�����Ρ����ѻ�֮һ����Ҫ��Q��һ��(g��)�D�¡���(w��n)�}��һ��(g��)���Y�(xi��ng)Ŀ�Č�������Ҫ�w42��(g��)�D�£�������r*����w��126��(g��)�����̿���ԡ���������Yί���_(k��i)������Ҫ����һ��(g��)��һվʽ������(w��)�����(gu��)Ͷ�Y�����C(j��)��(g��u)����*�Kԇ����(l��i)��42��(g��)�D��߀���w������42+1���������ĸ�](m��i)������@ô���ף����Ҳ���y��������ѩ�ָп����������^(gu��)�F(xi��n)��Ч�ʵ�������˲��٣�42+1��42�r(sh��)�gʡ��һ�룬���̱�Թ���@�½�����ʯ���������犵IJ��ף��ֆ�(w��n)���ˎ䣬�f(shu��)����r(sh��)��(hu��)ȥ���|�����������I�k����߀��һ�����P(gu��n)�ش������ʼ�K�](m��i)�ж���(l��i)��������I(y��)��̖(h��o)��δ��(l��i)�����ӡ�Ҫ��ͬ���á�ȫ�۵��ǘ��������꣬�������f(w��n)��֮Դ��ʯ���������뵽���������ӣ������ƃ�(n��i)�£������������V�棬��(d��ng)�r(sh��)�������кÎׂ�(g��)����������Ʒ�������[�s�е�ʹ�����������@�ӵ���̖(h��o)δ��(l��i)���ܕ�(hu��)���韩�����S����ٍ�˴���ˣ������Ҫ�Դ���^�����]����߀�Ƿŗ����������˺Îׂ�(g��)��ʼ�K�](m��i)�НM����x����һ߅�O(sh��)Ӌ(j��)��(n��i)�£�һ߅˼�����ӵ��¡��ǐ�(��i)�˽o�����`�С����f(shu��)����(n��i)���Ǟ��˺��o(h��)Ů���鷿���鷿��Ů��������ԴȪ��������������r��֭ˮ�����µ����������@���������һ��(g��)���m������*�á����`�C(j��)һ��(d��ng)�����˂�(g��)��Դ���֡��鷿�����ǐ�(��i)��ԴȪ������ԴȪ��������ԴȪ���Դ������һ����ȪͻȻ���_(k��i)������˼�S��������Դ���ͽи���Դ���o(w��)���L(f��ng)������h(yu��n)���ʵĸ�����ˮ������������I(y��)������s�Ͱ����������������Դ����(g��)�ֲ���������Ů���S�����ഺ����������c���Ų�׃����Ȼ���ʵĐ�(��i)����ǿɐ�(��i)�ČO������Ҳ��ʯ����?ji��n)�����?d��ng)�f(w��n)�֣���(d��ng)���Õ�(sh��)����(xi��)�¸���Դ����(g��)���֡������O(sh��)Ӌ(j��)��ͬ�r(sh��)����Ҳ��˼�����ϡ��o�ϡ���������С��^�ۡ��ɾo����һϵ�����Ϻͬ������������(j��ng)��ȥ�Ј�(ch��ng)��ԃ��(w��n)ԭ�ϣ�Ҳ��(hu��)ȥ�̵꿼��F(xi��n)�����۵ă�(n��i)�¡���˼������������I(y��ng)��I(y��)Ҫ����K�^��(gu��)�I(y��ng)��I(y��)��(j��ng)��(zh��ng)��ֻ�Ѓr(ji��)������������ֻٍһ���X��ë�����������N��Ҳ�ܒ��X�����I���S��Ʒ�N��ԭ�ϣ��s���s�˵ض��ڼ���B��(g��)���_�ĵط��������ҡ��������ԇ�����Ŀ�ʽ���y(c��)��ɱ�����ȫ�ֹ��p�a(b��)���K������**�����Լ����^�M��ă�(n��i)�¡����x��һ��(g��)��ɫ�İ���ʽ��(n��i)���d�²�����Ո(q��ng)��(��i)��ԇ������������

����Դ:�Y���������L(f��ng)�}��� ���ߺ�(ji��n)��

�� �N���P���� ��(j��ng)��(j��)�W(xu��)��ʿ���㽭۴�h�ˣ������ں����У�ͯ�������ڸ������ϵ�����{���c������ʮ��Ȫ���͇�(y��n)������_(t��i)�����������ڇ�(gu��)�����й�˾�����Y���й�˾���A��I(y��)�����L(zh��ng)�ڏ����Cȯ�O(ji��n)�ܣ������S�����̘I(y��)����֪�R(sh��)���Y���Ј�(ch��ng)�Ěv��ԇ�D�Ԫ�(d��)�ص�ҕ��չ�F(xi��n)�ĸ��_(k��i)���ԁ�(l��i)���Ї�(gu��)��I(y��ng)��I(y��)�ҵĄ�(chu��ng)�I(y��)�v�̺��Ї�(gu��)�Y���Ј�(ch��ng)��׃���c�D����

- >

���wǧ����

- >

����?gu��)����x��Ѹ:�����¾�

- >

���������~����Փ/���С��(sh��)

- >

���c�R

- >

�_ӹ����(li��n)�����n�

- >

�Ա��c��Խ

- >

��t�����R��F(tu��n)-��t�����︥-����

- >

���Z�ڴ���(sh��)ϵ�С������˼��20:Փ��Ȼ�x��(Ӣ�h�p�Z(y��))

�������đ�(zh��n)��(ch��ng)���P(gu��n)����؛���c�Q(m��o)��](http://image31.bookschina.com/pro-images/250513gs/487100.jpg?id=81)