-

>

公路車寶典(ZINN的公路車維修與保養秘籍)

-

>

晶體管電路設計(下)

-

>

基于個性化設計策略的智能交通系統關鍵技術

-

>

花樣百出:貴州少數民族圖案填色

-

>

山東教育出版社有限公司技術轉移與技術創新歷史叢書中國高等技術教育的蘇化(1949—1961)以北京地區為中心

-

>

鐵路機車概要.交流傳動內燃.電力機車

-

>

利維坦的道德困境:早期現代政治哲學的問題與脈絡

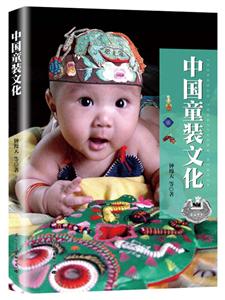

中國童裝文化 版權信息

- ISBN:9787512510739

- 條形碼:9787512510739 ; 978-7-5125-1073-9

- 裝幀:一般純質紙

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>>

中國童裝文化 本書特色

縱觀中國古代的服飾文化,因其精美、典雅、精湛、智慧的藝術特色而著稱于世。其中兒童服飾文化更是歷代社會物質文明與精神文明的重要組成部分。具有上千年服飾文明的中華古國被世人譽為“衣冠王國”,而中國童裝就是這座王國中一顆燦爛奪目的明珠。中國童裝文化的有形部分存在于兒童穿著和社會生活中,而無形的童裝文化則以寓意、象征的方式延續在民間習俗中。

中國童裝文化 內容簡介

本書展示了, 中國童裝從商周到現代的服飾發展史, 并運用大量實物圖片和真人展示圖, 引導讀者對中國童裝文化有全面系統的認識, 并祈望中國童裝蘊含的文化財富助力中國童裝在繼承傳統文化的同時, 走向現代化、科技化。

中國童裝文化 目錄

前 言………………………………………………… I

**章 中國童裝歷史文化… ……………………… 004

**節 古代童裝文化 …………………………… 003

第二節 近代童裝文化 …………………………… 030

第三節 現代童裝文化 …………………………… 041

第二章 兒童服飾民俗文化… ……………………… 051

**節 百家保子習俗 …………………………… 055

第二節 衣飾教子習俗 …………………………… 063

第三節 纏足塑女習俗 …………………………… 071

第四節 望子成龍習俗 …………………………… 076

第五節 麒麟佑子習俗 …………………………… 081

第六節 五毒護子習俗 …………………………… 086

第七節 盼女成鳳習俗 …………………………… 093

第八節 童履求子習俗 …………………………… 098

第九節 獸王庇子習俗 …………………………… 108

第十節 吉言祝子習俗 …………………………… 114

第三章 兒童禮儀服飾文化………………………121

**節 催生禮儀服飾 …………………………… 123

第二節 誕生禮儀服飾 …………………………… 128

第三節 三朝禮儀服飾 …………………………… 132

第四節 十二禮儀服飾 …………………………… 136

第五節 滿月禮儀服飾 …………………………… 142

第六節 百日禮儀服飾 …………………………… 147

第七節 周歲禮儀服飾 …………………………… 151

第八節 十二歲禮儀服飾 ………………………… 159

第九節 成年禮儀服飾 …………………………… 164

第十節 百家鎖禮儀民俗 ………………………… 172

第四章 民間傳統童裝文化………………………177

**節 兒童傳統帽飾 …………………………… 179

第二節 兒童傳統肚兜 …………………………… 201

第三節 兒童傳統圍嘴 …………………………… 208

第四節 兒童傳統索牌 …………………………… 214

第五節 兒童傳統鞋飾 …………………………… 219

第六節 兒童傳統耳枕 …………………………… 232

第七節 兒童傳統開襠褲 ………………………… 239

第八節 兒童傳統襁褓 …………………………… 245

第九節 兒童傳統背帶 …………………………… 252

第十節 兒童傳統斗篷 …………………………… 259

第五章 綜述傳統童裝的工巧表現………………267

**節 童裝工巧的多樣性 ……………………… 269

第二節 典型童裝的工巧 ………………………… 272

第三節 傳統童裝工巧的審美特征 ……………… 280

附錄 中國童裝產業市場概述……………………287

后記…………………………………………………311

中國童裝文化 節選

**節 古代童裝文化 一般認為,中國早期歷史上的兒童沒有自己的服飾,兒童一直穿著縮小版的成人裝,其實在古代并不完全如此。中國古代兒童服飾的整體發展與演變不同于成人服飾,是呈現自成一體的規律和脈絡的。考查各個朝代兒童服飾的特點及演變規律,可以看出隨著朝代的更迭,兒童服飾受到社會觀念、生育習俗、文化背景等各種因素的影響,呈現出了各自的時代特征。在中國古代兒童服飾文化發展的各個歷史時期,呈現出諸多新的特點與變化。具體而論,先秦秦漢時期,“服以為禮,服以為儀”;魏晉隋唐時期,“服以為品,服以為雅”;宋遼金元時期,“服以為典,服以為序”;明清時期,“服以為用,服以為市”。 中國古代兒童服飾的變化,主要是實用功能及風俗習慣上的一些變動,各朝各代根據此項總原則進行了一些有目的的取舍。梳理中國古代兒童服飾的發展脈絡,中國古代兒童服飾大致呈現出如下時代特征:自商周之后主要服飾形制開始趨于上衣下裳,魏晉時期兒童服飾是兼顧分裂與融合的特征,唐代兒童服飾是多民族的雜糅,宋代兒童服飾是農耕文明的突顯,遼、夏、金的兒童服飾浸染了游牧文化,明清兒童服飾是集大成者。 商周時期童裝 商周時期的服裝材料有皮毛、麻、葛和絲織品,在男尊女卑的商周社會規定男女兒童的佩囊飾物的材料差別很大,男童用皮韋,女童用絲繒,各表示武事與織衽。童裝的傳統形制一般是兩種制式。一類是上衣下裳相連的深衣,深衣是將衣與裳連在一起,即衣、裳相連的制式,如圖1-1中戰國時期的兒童銅俑。西漢揚雄《方言》稱“繞袊謂之帬(同裙)”,注解多把袊解作衣領,從圖像可見是繞襟無疑。有不少衣領作交而方折向下的形制。鄭玄謂:“古者方領,如今小兒衣領。”如小兒的衣領方折之,即于頸下別加一衿。 另一類是長衫和裳與绔。采用上衣下裳的形式。上衣可追溯到殷商時期,當時甲骨文、金文的“衣”字就為交領右衽的上衣形象;下裳,裙之意,即保護下體的衣服。這種形式在后來服飾形制演變中不斷變化。沈從文在《中國古代服飾研究》中提到:“身穿長袍,裳裙曳地……不同質料色澤花紋分別本人等級。”不僅是質料、花紋有所區分,春秋戰國以來,儒家提倡宣傳的古禮制,寬衣帛帶成為統治階級不勞而獲卻過著寄食生活的男女尊貴的象征。 戰國時期,在中國服飾史上出現趙武靈王“胡服騎射”改穿胡服的歷史事件。這一次的變革是出于軍事與政治的需要,將西北狩獵民族的帶鉤、靴、褲褶等引入中原,并改去下裳而著褲。《釋名》云:“古有舄履而無靴,靴字不見于經,至趙武靈王始服。”靴通常是北方民族所著的,以其便于跋涉于水草之間,適應于胡人的游牧乘騎,趙武靈王也變舄履而改著靴。各國諸侯的愛好和奢儉不同,服飾演變亦豐富多彩。左衽是胡人衣式的特點,廣袖想是為適應漢族服飾,從胡俗窄袖而演變過來的。裳似同現在的裙子,一般裳里面穿绔,绔就是開襠褲。戰國銅人像,領與裾加緣,腰間束以鉤落帶較清晰。胡人的腰帶,將革帶下附以若干小環,以便于懸掛各種隨身攜帶物。現已出土了許多春秋戰國時的這種銅或鑲嵌以金的帶鉤,如管仲射桓公中的帶鉤。圖1-2青銅弄雀女孩,原物相傳為洛陽金村戰國時韓墓出土物,據《洛陽金村古墓聚英》摹繪。女孩梳雙辮,衣長及膝,腰帶間系雜佩,衣下小裙作襞積,近于辮線襖子。手中所持二雀,腰間束有珰的革帶等,是典型的戰國時期胡服少女的裝扮。 毛織品曾是遠古人民衣著和日用品的重要原料,尤其是生活在我國新疆的少數民族,早在西周時期就利用其獨特的自然條件創造了獨具特色的毛紡織品。新疆出土過西周時期的毛織品童袍(見圖1-3),該時期用毛紡織品做成的童裝,特點鮮明、與眾不同,將地區特色的織品與民族風俗相結合,頗具時代特色。 古代小孩和未成年男女,頭發多作小丫角,或稱“總角”“丱角”。圖1-4的孩童騎獸玉佩藏于中國國家博物館,1957年,中國科學院考古所于河南洛陽發掘,曾刊載于《輝縣發掘報告》。玉佩灰白色,呈小孩騎伏獸狀,小孩昂首,頭梳雙丫髻。人騎獸玉佩和婦好墓玉人小丱角兒,正可作為古代孩童“總角”的說明。男孩腦門兩邊之發叫“角”,女孩頂中之發叫“羈”。安陽殷墟婦好墓曾出土有兩面像雕玉小孩,頭上作丱角,是目前所見*早一種式樣(見圖1-5)。 秦漢時期童裝 秦漢時期紡織業已很發達,提供給童裝衣用的面料種類頗多,包括絲、麻、棉等織品。長沙馬王堆出土西漢初大彩俑和絲織品袍服實物,材料之細薄、刺繡之精美,都達到了極高水平,裁剪制度和楚墓彩俑還十分詳盡,圖1-6是馬王堆出土漢代半紅曲裾長袍羅綺錦袍,是典型的交襟深衣。 秦漢時期的兒童服裝一般可分為外衣、內衣和下裳。外衣包括全身性的袍式服裝,沿襲了深衣的基本特征。東漢兒童袍服的領子右衽低坦,常露出內衣(見圖1-7),內衣似同背心,如河南密縣打虎亭漢墓壁畫所繪兒童穿著的紅色背心。男女童裝主要通過色彩和佩飾來區分。秦漢時期嬰幼兒多戴帽子以保暖頭部,帽形與周邊少數民族帽子近似。《說文·冃部》:“冃,小兒及蠻夷頭衣也。”袍服的樣式,多為大袖,袖口部分收緊縮小。漢時兒童著褲,只有兩只褲管,也稱“绔”或“袴”。漢代下裳分開襠褲和有襠褲兩種,前褲無襠不能外用,兩男孩上衣仍穿交領長衫束腰(見圖1-8)。 漢代曲裾深衣也成為*為常見的女童服式。這種服裝通身緊窄,續衽鉤邊長可曳地,是為了掩裳的開露。下擺一般呈喇叭狀,行不露足(見圖1-9),女童多為長發上攏成髻。圖1-10是新疆出土的一千年前的小童裝樣式,屬胡服樣式。這種垂胡式的衣袖,為后來在裁制上所常用,主要是可以使肘腕行動方便。袖頭作窄式,也是我國服飾的特點。漢畫像石中出現的*早的兒童題材繪畫,穿窄袖上衣著長褲在捕蟬的男童(見圖1-11)。圖1-12是西漢時期銅人,穿半臂襦和大袖袍。漢時佛教傳入,在文化的吸取融合過程中,佛教表現出驚人的調適性,即積極主動依附、融合本土文化,改變自身面貌。女孩多借用佛像披帛追求飄逸。飾為上衣下裳,裳拂地。如圖1-13學琴女童著大袖深衣,披綬帛帶。 魏晉南北朝童裝 魏晉南北朝時期,戰事不斷,更朝換代也比較頻繁。但又使得不同民族與不同地域的文化相互碰撞,產生了火花,對服飾也產生了極大的影響。當時所盛行的玄學有著深厚的哲學思想,使得當時的著裝意識與服裝款式都呈現出鮮明的特征:追求飄逸與脫俗,力求輕松與自然,具有優雅與隨意之美。同時,受到佛教的影響,魏晉南北朝服飾在形制與紋樣,甚至面料上都發生了極大的變化。 魏晉南北朝童裝與其他朝代相比有鮮明的特色,北方童裝大都為上衣下裳的褶服,而中原地區仍以褒衣博帶為流行。秦漢時期因受到儒學思想的禁錮,服飾上比較正統保守,但在魏晉南北朝時期,玄學盛行,個性解放,人們講究自由、開放,在服裝上也追求輕薄飄逸。 不僅如此,當時的玄學也成為一種時尚,兒童服飾也更追求自然,在裝飾上與風格上更貼近自然,更追求返璞歸真的素雅(圖1-14)。男童的服裝,變得越來越寬松,服裝追求寬衣大袖,裝束上更是不在乎袒胸、露臂、露臍等。圖1-15絹本繪圖所示,反映當時童裝形制,男童雙丫總角大袖,右襟大衫,長裙系帶;女童服裝也在傳統服飾的基礎上做了一些改進,還借鑒了少數民族特色,如圖1-16所示東魏出土的女孩陶俑,披露了女童在襦裙裝方面的改變:上衣變短了一些,衣身變瘦了一些,領子也有了斜襟與對襟兩種類型,脖頸部開始袒露出來,衣袖變得越來越窄,但在小臂處又會變寬。袖口、領口、下擺處都會包上五顏六色的邊,腰間還會圍上一塊裳,外束絲帶。下裝裙子也有了很大的改變:有些裙子下擺加長,甚至拖地;有些裙子腰身甚高,裙擺增大,還加入不少褶皺,整個裙子的造型猶如一個大喇叭,在視覺上明顯拉升了曲線,給人視覺上的增高錯覺,使人變得瘦長。一般平民多為上襦下褲,穿著上往往不拘泥于禮法,更加率性自然,兒童的服飾上也經常袒胸露臍。《晉書》記韓伯小時候家境貧窮,韓伯母親為小韓佰作襦(一種短衫)卻無力再作褲,小韓伯只穿上衣而無褲。一般富裕人家在公眾場合還要在衫或襦外面以裙籠住,再系上腰帶,以示有禮。據記載羊欣十二歲時就深諳禮儀,他在睡午覺時也不像其他孩子松帶解裙,而大為時人稱贊。 魏晉南北朝時期,文人雅士不再受禮法的約束,行為略顯開放、大膽,個性上更傾向于自我、自由、獨行等。圖1-17是《北齊校書圖》,圖中描繪了北齊天保七年(556年),文宣帝高洋命樊遜、古道子等人,借邢子才、魏收的家藏古籍。榻內一人大概是樊遜,正在認真執筆書寫;其余三人,一人手執毛筆,一手舉著剛寫完的書絹似在審閱;另一人是背面,盤膝而坐,琴的一角搭在腿上,一角搭在榻上,伸右手拉住右邊一人的腰帶;右邊一人似乎欲逃酒下榻,一童仆正給他穿靴。圖畫體現衣著頗具魏晉衣冠風致,表現盛夏時情形,身份尊貴者多衣著極薄,有的胸部袒露;旁邊童仆衣著風格明顯素樸,體現右襟大衫,長裙系帶形制。 魏晉南北朝時期的童裝分兩類:一類為少數民族服飾,襲西北方習俗;另一類為漢式服裝,承秦漢之制。這兩類服裝互相參照,形成你中有我、我中有你的格局,造成魏晉南北朝時期服裝結構的多樣性:褶有左衽,也有右衽的;衣袖有短小瘦細的,也有肥大的;衣身有短小窄緊的,也有寬松的;上衣下擺有時整齊,有時呈燕尾狀。體現了胡人服飾與漢族服飾的相互滲透。*有趣的是“縛褲”的誕生。胡人的和襠褲,行動起來利索,更加適合騎馬或從事勞動。逐漸漢化后,為了能在朝堂上穿著,故將褲管加大,這樣即便站在朝堂上,看著像裙,抬腿走路時又可以明顯看出是褲子,還便于行走。但這樣的褲子又不利于行軍打仗時穿著,故又將褲管輕輕提起,然后用錦帶將褲管牢牢地系在膝蓋之下。這就出現了所謂的“縛褲”。到了南北朝時期,很多小孩也穿這樣的褲子,腳踏一雙長靴或短靴,又利落又方便。這種服飾特點甚至影響了北方的游牧民族服飾。因為戰爭以及民族之間的交往,服飾文化更趨豐富多樣。圖1-18在桑樹下的女童上身穿裲襠衣服下著裙,男童穿左襟長衫下著褶褲。 袍褶有廣袖與小袖,褲也有大口和小口,由于輕便之故,所以日后亦為漢族采用。褲褶雖北朝人常服,但因其輕便,故亦盛行于南朝,男女童皆服之。北周武帝時始令袍下加襕,即在袍之下加一橫襕,以作為下裳的形制。《釋名》云:“抱腹,上下有帶,抱裹其腹,上無襠者也。”裲襠,形制猶如馬甲或背心等,沒有衣袖,只有前后衣衫。前面的衣衫是用來擋胸的,后面的衣衫是用來擋背的,主要就是為了保證身體溫暖,前后不受涼,同時也方便兩個手臂行動自如。后來發展為坎肩,特別適合兒童穿著,而且男女童皆穿。

中國童裝文化 作者簡介

鐘漫天 1966年大學畢業,1987年被授予“高級工藝美術師”職稱。曾任中國服裝研究設計中心童裝分中心副主任兼秘書長、中國流行色協會常務理事、全國服裝高級專業資格評審委員會委員。2003年退休,現任北京服裝學院、江西服裝學院客座教授、華夏鞋文化博物館館長、中國童裝博物館總策劃、北京旗袍文化研究會首席專家顧問。 鐘漫天先生熱衷于服飾文化遺產研究,有著40多年收藏與研究傳統童裝、鞋飾、旗袍、婚儀禮俗的華服文化生涯。出版書藉有《中國服裝史叢書》《當代科技服裝文化》《中國鞋經》《沉香——旗袍文化》《中華鞋文化》等。并在專業報刊發表大量有關童裝的文章;如《色彩流行與童真》《國際童裝品牌進入中國市場之戰略》《我國童裝市場分類與潛在環境》《童裝應有更多文化內涵》《我國童裝業方興未艾》《我國童裝市場進入童年時代》等等。 共同作者 高英培 2015年北京服裝學院碩士研究生畢業,研究方向是服裝設計與品牌管理。畢業后考入山東女子學院任教,現為服裝專業教研室主任。專長是傳統服飾文化研究,致力于近代女性傳統服飾的開發與研制,尤其擅長設計并制作傳統手工旗袍及華服。經常參與傳統服飾的項目研究:如中國女性婚禮服研究、近代女紅及魯繡藝術的研究與傳承等。 鐘 琦 中國科普研究所科學媒介研究室研究員,兼任中國科學技術大學人文與社會科學學院教授。1992年北京服裝學院畢業,一直關注服飾文化研究,現職主要研究方向為媒體科技傳播、科普場館科學教育等。

- >

人文閱讀與收藏·良友文學叢書:一天的工作

- >

伊索寓言-世界文學名著典藏-全譯本

- >

中國歷史的瞬間

- >

新文學天穹兩巨星--魯迅與胡適/紅燭學術叢書(紅燭學術叢書)

- >

李白與唐代文化

- >

自卑與超越

- >

詩經-先民的歌唱

- >

名家帶你讀魯迅:朝花夕拾