-

>

一個(gè)陌生女人的來信:茨威格短篇小說集

-

>

女人的勝利

-

>

崇禎皇帝【全三冊(cè)】

-

>

地下室手記

-

>

雪國(guó)

-

>

云邊有個(gè)小賣部(聲畫光影套裝)

-

>

播火記

第五個(gè)死者的告白 版權(quán)信息

- ISBN:9787549626120

- 條形碼:9787549626120 ; 978-7-5496-2612-0

- 裝幀:簡(jiǎn)裝本

- 冊(cè)數(shù):暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>

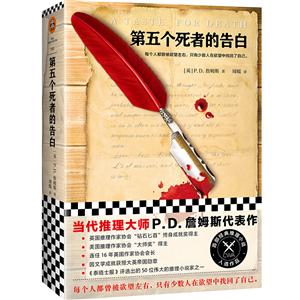

第五個(gè)死者的告白 本書特色

◆當(dāng)代推理小說大師P.D. 詹姆斯代表作。 ◆P.D. 詹姆斯是少有的同時(shí)包攬英國(guó)推理作家協(xié)會(huì)“鉆石匕首”、美國(guó)作家協(xié)會(huì)“大師獎(jiǎng)”兩項(xiàng)終身成就獎(jiǎng)的推理小說作家。 ◆P.D. 詹姆斯曾連任16年英國(guó)作家協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng),因文學(xué)成就獲授大英帝國(guó)勛章。 ◆P.D. 詹姆斯被《泰晤士報(bào)》評(píng)選為50位偉大的推理小說家之一。 ◆P.D.詹姆斯是繼柯南·道爾、阿加莎·克里斯蒂之后,被請(qǐng)進(jìn)“國(guó)際犯罪小說名人堂”的第三位作家。 ◆《第五個(gè)死者的告白》1986年獲美國(guó)推理作家協(xié)會(huì)“愛倫·坡獎(jiǎng)”杰出推理小說提名;1987年榮獲英國(guó)推理作家協(xié)會(huì)“銀匕首獎(jiǎng)”,并于同年獲得國(guó)際推理小說讀者協(xié)會(huì)“麥卡維提獎(jiǎng)”杰出小說榮譽(yù)。 ◆英國(guó)推理作家協(xié)會(huì)100部經(jīng)典推理小說之一。 ◆暢銷英、美、加拿大、法國(guó)、德國(guó)、意大利、西班牙、日本、荷蘭、挪威、丹麥、瑞典、芬蘭、葡萄牙、匈牙利、捷克、阿根廷等國(guó),廣為人知,深受讀者喜愛。 ◆每個(gè)人都曾被欲望左右,只有少數(shù)人在欲望中找回了自己。

第五個(gè)死者的告白 內(nèi)容簡(jiǎn)介

倫敦郊外的一座教堂里,前議員保羅?博洛尼慘遭割喉身亡,現(xiàn)場(chǎng)卻沒有任何打斗痕跡。這宗無法定為自殺的死亡案件,因死者生前發(fā)生的多起事件,而顯得更不尋常。 隨著調(diào)查深入,總警司發(fā)掘出在這位男爵議員的身后,暗藏著一個(gè)表面光鮮、實(shí)則破碎的大家族的秘密:爭(zhēng)名奪利的親人、心懷鬼胎的傭人和冷漠無情的身邊人,造成了一個(gè)又一個(gè)悲劇。 有人在貪婪的世界中沉淪至死;有人清醒了,試圖停下一切。然而,為了獲得內(nèi)心的救贖,他要付出何種代價(jià)?

第五個(gè)死者的告白 目錄

第二部 近親

第三部 協(xié)助調(diào)查

第四部 詭計(jì)與欲望

第五部 Rh陽性血

第六部 致命后果

第七部 尾聲

第五個(gè)死者的告白 節(jié)選

直到18點(diǎn)20分,莎拉·博洛尼才給艾弗·加羅德打了通電話。她下午早些時(shí)候一直都待在自己的公寓里,但是沒敢從那里往外打電話。她有時(shí)候覺得他似乎天生就對(duì)隱秘性有一種癡迷的執(zhí)著,因此給她定下了這樣一條絕對(duì)的鐵律:任何重要的事情都不能通過她自己的電話線傳達(dá)給他。所以從她的祖母離開之后,她全部的時(shí)間都用來尋找一個(gè)方便、合適的公用電話亭,并準(zhǔn)備好足夠多的硬幣。但是他一直沒接電話,她也不敢冒險(xiǎn)留言,甚至都不敢報(bào)上自己的名字。 那天,她唯一的日程安排就是要去給一位來此地做客、和朋友一起待在赫特福德郡的作家拍照。她一般盡可能用*少的設(shè)備,并且一直都是乘坐火車出行。她對(duì)于這一短暫的工作已經(jīng)記不太清楚了。她就像一個(gè)機(jī)器人:選擇*好的布景、測(cè)光、調(diào)焦。她想一切應(yīng)該還算順利,那個(gè)女人看起來很滿意。但即便在工作的時(shí)候,她也迫不及待地想要離開,去找一個(gè)公用電話亭,再次試著聯(lián)系艾弗。 火車還沒在國(guó)王十字火車站停穩(wěn),她就跳下了車,并環(huán)顧四周,不顧一切地想要找到指示電話亭方位的箭頭。候車大廳連接著一條氣味難聞的走廊,兩側(cè)各有一排開放式的電話亭,墻壁上涂滿了數(shù)字和各種涂鴉。現(xiàn)在正是高峰期,她等了好幾分鐘才有電話空出來。她幾乎是一把奪過電話,聽筒上還有上一個(gè)人使用過的余溫。這一次她很幸運(yùn),他在辦公室,是他本人接的電話。她發(fā)出了欣慰的低聲嗚咽。 “我是莎拉,我今天一整天都在試著給你打電話。你現(xiàn)在方便說話嗎?” “長(zhǎng)話短說吧。你在哪里?” “國(guó)王十字火車站。你聽說那個(gè)消息了嗎?” “剛剛聽說,在18點(diǎn)的新聞里播出了。還沒上晚報(bào)呢。” “艾弗,我必須見你。” 他冷靜地說:“當(dāng)然了。我們需要討論一些事情,但是今晚不行。今天是不可能了。警方已經(jīng)聯(lián)系你了嗎?” “他們一直試著聯(lián)系我,但是我告訴他們我一整天都很忙,要到明天18點(diǎn)30分才有空。” “你真的很忙嗎?” 這又有什么關(guān)系呢?她這樣想著,說道:“我下午有兩項(xiàng)工作安排。” “這可算不上一整天都很忙。永遠(yuǎn)不要和警方撒謊,除非你確定他們沒有任何辦法查到真相。他們只需要核對(duì)一下你的日程就能發(fā)現(xiàn)事實(shí)。” “但是我們談過之前,我不可能讓他們來的。他們也許會(huì)問到一些事情。比如有關(guān)特蕾莎·諾蘭的問題、關(guān)于黛安娜的問題。艾弗,我們必須見一面。” “我們會(huì)見面的。他們不會(huì)問到黛安娜的。你的父親是自殺的,那是他*后,也是*令人尷尬的愚蠢行為。他的人生是一團(tuán)糟。這個(gè)家里所有的人都想要體面地埋葬一切,而不是把散發(fā)著惡臭的秘密都拿出來曬在光天化日之下。順便一問,你是怎么知道這個(gè)消息的?” “我的祖母,她給我打了電話,警察從她家走了以后她又打出租車來找了我。她并沒有說太多,我猜她也不知道全部的細(xì)節(jié)。她不相信爸爸是自殺的。” “這是自然。博洛尼家的人理應(yīng)穿上制服,去殺掉別人,而不是自己。但是話說回來,顯然他的確殺了另外一個(gè)人。我在想厄休拉·博洛尼會(huì)對(duì)那個(gè)死掉的流浪漢表達(dá)幾分同情。” 她的頭腦里突然閃過一絲疑慮。新聞里有可能公布第二名受害者是個(gè)流浪漢嗎?她說:“但不光是祖母這么想。警察,一個(gè)叫達(dá)格利什的總警司也不覺得爸爸是自殺。” 周圍的噪聲越來越大。狹窄的走廊里擠滿了上火車前需要打一通電話的人。她感覺到有很多人在推搡自己。空氣中充斥著嘈雜的說話聲,還有砰砰前進(jìn)的腳步聲、刺耳又含糊的車站廣播聲作為背景音。她把頭向話筒湊得更近,說:“警方也不認(rèn)為這是一起自殺案。” 對(duì)面一陣沉默。在如此的噪音中,她斗膽再次提高音量說:“艾弗,警方不認(rèn)為——” 他打斷了她:“我聽見你說的了。聽著,待在那兒別動(dòng),我這就過去。我們只能談半個(gè)小時(shí),但是你是對(duì)的,我們得談?wù)劇e擔(dān)心,他們明天去的時(shí)候,我會(huì)在公寓陪你。你不能獨(dú)自一人面對(duì)他們,這是*重要的。還有,莎拉……” “嗯,我聽著呢。” “我們昨晚一直都待在一起,18點(diǎn)我下班之后我們就在一起了。我們整晚也待在一起。我們?cè)诠⒗锍缘娘垺S涀∵@一點(diǎn)。從現(xiàn)在起集中精力,并且待在原地不要離開。我大約40分鐘之后到。” 她放下話筒,有那么一瞬間一動(dòng)不動(dòng),頭倚著電話亭冰冷的金屬墻壁。一個(gè)憤怒的女人聲音響起:“請(qǐng)不要這樣好嗎?我們有些人還要趕火車呢!”她發(fā)覺自己被推到了一邊,掙扎著走出大廳,倚在墻上。一股股眩暈與惡心淹沒了她,讓她一次次感到更加凄楚,但是也沒有可以坐下來的地方,沒有隱私、沒有安寧可言。她努力假設(shè)她失去了方向感,失去了時(shí)間概念。他剛才說了“待在原地”,遵從他的指令已經(jīng)變成一種習(xí)慣。她向后靠著,閉上了雙眼。她現(xiàn)在必須聽從他的話,依賴于他的力量,就靠他告訴她該怎么做了。她再?zèng)]有別人了。 他一次都沒因?yàn)樗赣H死了而表示遺憾,他并不感到遺憾,也不認(rèn)為她會(huì)感到遺憾。他一直都是如此殘忍、冷酷,這是他所謂的坦誠(chéng)。她在想如果她說“他是我的父親,他現(xiàn)在死了,我曾經(jīng)愛過他,我需要悼念他,就算是為了我自己。我需要安慰。我很失落,我嚇壞了,我想讓你抱著我,我需要有人告訴我發(fā)生這一切并不是我的錯(cuò)”,他會(huì)作何回應(yīng)。 前進(jìn)的人群像河水一樣繞過她繼續(xù)流動(dòng),一張張急切的灰色面龐集結(jié)成群,眼睛都瞪向前方。他們就像一群從遭受侵襲的城市跑出來的難民,或是正在撤軍的部隊(duì),盡管還維持著秩序,但是就在恐慌的邊緣岌岌可危。她閉上雙眼,讓他們嗒嗒的腳步聲淹沒了自己。就這樣,突然之間,她感到自己身處另一個(gè)車站、另一群人潮之中。但那時(shí)她只有6歲,是在維多利亞火車站,和她的父親在一起。他們是為什么去了那里呢?也許是去見她的祖母,她得從萊桑德利塞納河畔拔地而起的別墅中經(jīng)由陸路再坐船回來。有一瞬間她和她父親走散了。他停下來和一個(gè)熟人打招呼,她臨時(shí)松開了他的手,跑去看一張海邊小鎮(zhèn)五顏六色的海報(bào)。等到環(huán)顧四周的時(shí)候,她才驚慌地發(fā)現(xiàn)他已經(jīng)不在原地了。她孤身一人,眼前都是邁著沉重步伐的雙腿,像移動(dòng)的森林一樣無窮無盡,讓人不安。他們可能只分開了幾秒鐘,但是那種恐懼極其強(qiáng)烈,即便是18年后的現(xiàn)在回憶起來,她也能感受到同樣的失落感、同樣吞噬一切的恐懼、同樣完完全全的絕望。但突然之間,他又出現(xiàn)了,邁開大步走向她,敞開的長(zhǎng)長(zhǎng)的花呢大衣隨風(fēng)搖擺。他面帶微笑,這就是她的父親、她的守護(hù)者、她的神。當(dāng)時(shí)她雖然沒有哭,卻因?yàn)榭謶趾碗S后的釋然而渾身發(fā)抖。她沖進(jìn)他張開雙臂的懷中,感覺到自己被高高舉了起來,他的聲音傳入耳中:“沒關(guān)系的,我的寶貝,沒關(guān)系的,都過去了。”霎時(shí)間,她感覺到自己猛烈的顫抖在他緊緊的擁抱中逐漸消散。 她睜開雙眼,眨眼擠掉奔涌的淚水。這行進(jìn)的大軍身著了無生氣的黑色與灰色,在她眼前像軟糖一樣漸漸消融,然后旋轉(zhuǎn)著變成了一個(gè)萬花筒,里面閃出明亮的顏色。在她看來,那些移動(dòng)的雙腳好像是從她身上踏過,又好像從她體內(nèi)穿過,她好像變成了隱形人,一個(gè)脆弱易碎的空殼。突然,人群分開,他就站在那里,依然穿著那件長(zhǎng)長(zhǎng)的花呢大衣,向她走來。他微笑著,她克制著自己不喊出“爸爸,爸爸”,努力不讓自己沖進(jìn)他的懷抱。但是這種幻象很快就散去了。這不是他,只是一個(gè)匆匆忙忙的陌生人,手里拎著一個(gè)手提箱,他充滿好奇地瞥了一眼她焦急的面龐和伸出的雙臂,然后目光越過了她,又繼續(xù)走自己的路。她縮了回去,更緊地貼在墻壁上,然后開始了對(duì)艾弗漫長(zhǎng)又耐心的等待。 ……

第五個(gè)死者的告白 作者簡(jiǎn)介

P.D. 詹姆斯(P.D. James, 1920—2014) 英國(guó)作家,在英文世界享有盛譽(yù),被譽(yù)為“當(dāng)代推理小說女王”。P.D. 詹姆斯自創(chuàng)作以來獲獎(jiǎng)無數(shù),其中包括推理小說界的兩大重磅獎(jiǎng)項(xiàng)——“鉆石匕首獎(jiǎng)”和“大師獎(jiǎng)”。她是為數(shù)不多的同時(shí)拿下這兩項(xiàng)大獎(jiǎng)的作家之一。此外,她也是繼柯南·道爾、阿加莎·克里斯蒂之后,第三位被請(qǐng)進(jìn)“世界推理小說名人堂”的作家。 她一生寫了20本書,創(chuàng)造了亞當(dāng)·達(dá)格利什這位與夏洛克·福爾摩斯齊名的大偵探。《第五個(gè)死者的告白》作為“達(dá)格利什”系列之一,于1986年獲美國(guó)推理作家協(xié)會(huì)“愛倫·坡獎(jiǎng)”杰出推理小說提名;1987年獲英國(guó)推理作家協(xié)會(huì)“銀匕首獎(jiǎng)”,并于同年獲得“麥卡維提獎(jiǎng)”杰出小說榮譽(yù);1990年,此作品還被英國(guó)推理作家協(xié)會(huì)評(píng)選為100部經(jīng)典推理小說之一。 P.D. 詹姆斯一生取得很高的文學(xué)成就,并因此獲授大英帝國(guó)勛章,被授予倫敦大學(xué)等八所高校的榮譽(yù)博士學(xué)位,曾擔(dān)任英國(guó)作家協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)、藝術(shù)委員會(huì)文學(xué)顧問團(tuán)主要顧問、布克文學(xué)獎(jiǎng)評(píng)委會(huì)會(huì)長(zhǎng)。她的文學(xué)觀深刻、獨(dú)到,受到業(yè)界和讀者的尊敬與喜愛。

- 主題:

依托答辯,夾雜一大堆亂七八糟的描寫與人物聯(lián)想,跳著看都嫌累,往往寫著寫著就扯開去了,刪掉90%篇幅都不影響主線,所有嫌疑人都有不在場(chǎng)證明,搞了半天有人幫忙作偽證,想掀桌子。

- >

新文學(xué)天穹兩巨星--魯迅與胡適/紅燭學(xué)術(shù)叢書(紅燭學(xué)術(shù)叢書)

- >

李白與唐代文化

- >

經(jīng)典常談

- >

朝聞道

- >

唐代進(jìn)士錄

- >

巴金-再思錄

- >

羅庸西南聯(lián)大授課錄

- >

中國(guó)人在烏蘇里邊疆區(qū):歷史與人類學(xué)概述