-

>

道德經(jīng)說什么

-

>

電商勇氣三部曲:被討厭的勇氣+幸福的勇氣+不完美的勇氣2

-

>

新時期宗教工作與管理

-

>

帛書道德經(jīng)

-

>

傳習錄

-

>

齊奧朗作品·苦論

-

>

無障礙閱讀典藏版:莊子全書

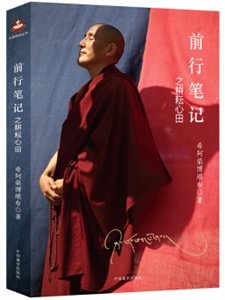

前行筆記之耕耘心田 版權(quán)信息

- ISBN:9787521100723

- 條形碼:9787521100723 ; 978-7-5211-0072-3

- 裝幀:簡裝本

- 冊數(shù):暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>>

前行筆記之耕耘心田 本書特色

★繼暢銷書《次第花開》《透過佛法看世界》《生命這出戲》《寂靜之道》之后,希阿榮博堪布的全新力作。

★希阿榮博堪布,是這個時代深具影響力的作家,在全世界擁有上百萬讀者,啟發(fā)并改變了他們的思維方式與生活態(tài)度。

★本書凝聚了作者和歷代傳承上師的智慧,開示尋回內(nèi)心安寧與快樂的根本方法。

★歷時七年,希阿榮博堪布將自己經(jīng)年修行的心得,濃縮成這本貼近現(xiàn)代人生活的修心指南。

★本書圍繞藏地家喻戶曉的傳世經(jīng)典《大圓滿前行引導文·普賢上師言教》展開,帶你深度領略清凈無染的古老智慧。

★本書列舉大量現(xiàn)代案例,針對現(xiàn)代人修學的誤區(qū),抽絲剝繭解決困惑,鼓舞前行。

前行筆記之耕耘心田 內(nèi)容簡介

本書主要探討了在現(xiàn)代社會中修持佛法所面臨的挑戰(zhàn)。共分為七章: **章《佛法修持的基礎》主要講的是修行開始之前應做的準備, 包括對佛法中一些基本概念的了解、心態(tài)的調(diào)整、靜坐的入門技巧以及需要注意的問題等。第二章到第五章分別以暇滿難得、諸行無常、輪回過患、因果不虛為主題, 講出離心是如何一步步培養(yǎng)出來的。第六章和第七章, 對謀取今生、后世、自利的心行生起厭離, 就必然要追求解脫, 為此務必要思維解脫的功德利益, 并認識到解脫道只有具足法相的上師善知識才能宣說, 因此要知道如何去依止善知識。

前行筆記之耕耘心田 目錄

金線般的傳承

**章佛法修持的基礎

一、出離

二、發(fā)心

三、三殊勝

四、成為法器

五、聞思修的障礙

六、文字般若

七、四想和六度

八、入座與座間修法

第二章暇滿難得

一、出離心

二、暇滿

三、無暇

四、結(jié)語

第三章諸行無常

一、無常觀

二、暇滿無常

三、修行與無常

四、關于死亡,我們知道多少?

五、死亡對修行者意味著什么?

六、無常的遍在

七、微細的無常

八、結(jié)語

第四章三界無安

一、瓶中飛舞的蜜蜂

二、六道之于我

三、誰入地獄

四、餓鬼與旁生

五、生而為人

六、阿修羅與諸天

七、結(jié)語

第五章因果不虛

一、事實的金石聲

二、如是因如是果

三、無欺因果

四、結(jié)語

第六章安樂可期

第七章依止上師

一、甄別上師

二、修有所成

三、依師三問

后記

前行筆記之耕耘心田 節(jié)選

佛陀時代的全明星陣容

可以想象當年諸佛座下弟子云集,師徒歡聚、法教興盛的情景。佛經(jīng)中也常常有描述。

佛陀在祇園精舍,在竹林精舍,在喜馬拉雅山麓清新的陽光中,托缽赤足而行。他的身后是我們熟悉的阿難、舍利子、須菩提、迦葉、憍陳如、目犍連、難陀、阿那律這些前王子、前印度首富、前某派本師、前著名哲學家、前少爺、前農(nóng)夫、前牧人、前理發(fā)師等五花八門出身但現(xiàn)在都只有一個身份就是佛陀座下比丘的許多弟子。他們也都托缽赤足,安靜而高貴地走過郊野阡陌。塵土在他們腳下飛舞,于清晨透明的陽光里形成一籠薄薄的霧靄。

因為他們的到來,舍衛(wèi)城、王舍城、室羅筏城的有緣民眾有了積累福德、接觸佛法的機會。他們“于其城中,次第乞已,還至本處,飯食訖,收衣缽,洗足已,敷座而坐”。相信《金剛經(jīng)》開頭這一段文字,很多人都印象深刻。次第乞食,并不是所有人家都會給予好的飯食,有人給的可能還會是羞辱謾罵和潑出來的一盆涼水,而佛陀和他的僧伽仍然挨家挨戶乞食,不論你給出來的是什么,都平等地報以感恩和祝福。佛陀說,乞食是對治傲慢、培養(yǎng)謙卑和平等之心的一個方法。然后他們托著一缽湯湯水水的飯菜,走很遠的路回到精舍再開始用餐。

為什么不立即就吃呢?吃完拿著空碗走路豈不方便?這就關系到威儀了,做人做事不能只圖方便不是嗎?端一碗飯菜邊走邊吃,那只是為了填飽肚子,可佛陀帶領僧團乞食并不只是為了吃飽飯,對他們來說,乞食更是一種與民眾連接、教化民眾的方式。所以乞食又稱化緣,即創(chuàng)造教化的因緣。你看佛陀他們“飯食訖,收衣缽”,吃完飯要把衲衣和飯缽收起來再去打坐、做功課,說明出去乞食是一件鄭重的事,要穿戴整齊的。即使一缽乞討來的飯菜,有時候可能很寒儉很不可口,但人家給什么是什么,都會鄭重珍惜地吃下去。飯畢即把出門的衣服脫下來折好收起。

佛陀的僧團,毫無疑問,是一群所謂“棄絕者”。他們舍棄世間的一切,去到森林里苦修。你很容易會把他們想象成憎恨物質(zhì)的人,或至少是對物質(zhì)不在乎的人。其實“不在乎”可能是指不認為吃穿用度之類很重要,不會偏執(zhí)地賦予這些東西過多的象征意義,但“不在乎”也可能就只是浪費、不珍惜。我們從佛經(jīng)中的描述可以知道,佛陀和他座下的棄絕者們并沒有擺出一副憎恨物質(zhì)的樣子,一粥一飯、一件僧袍,他們都很珍惜,而同時他們也沒有因為珍惜而貪求更多。

我喜歡觀想佛陀住世時與弟子們一起生活、開示正法、教化眾生的情景,很多細節(jié)都會一再令我感動并受到啟發(fā)。

佛陀和弟子們吃完飯,把坐墊鋪好,開始在林中或茅蓬里各自禪修。遇到問題的弟子會向佛陀或其他師兄請教,這時大家便饒有興趣地聚攏來加入討論,聆聽法教。有時是佛陀帶著弟子們?nèi)ゾ邮考依飸⑻讲。诘茏拥膯⒄埾露f法。有時是佛陀在乞食的途中對遇到的信眾開示佛法。有時是佛陀加持某些弟子宣講佛法。有時以言傳,有時以身教。當一個人證到無我,真正與世界、與眾生建立連接和溝通,他身上會散發(fā)出柔和、真誠、慈悲、無畏的光輝,照亮和溫暖每一個見到他的眾生。他甚至不需說話,他的在場即能深深觸動、啟發(fā)你開始反省和對真理生起真誠的向往。

佛經(jīng)的開頭總有時間、地點、人物、事件的交代,我覺得很像一出出戲劇。人物特點鮮明,對白精彩絕倫。幾十年如一日盡心盡力照顧佛陀起居以至于走路也無暇看一眼田間風景的阿難尊者,敏而好學智慧**、向觀世音菩薩提問而引出般若心經(jīng)的舍利弗尊者,喜歡向窮人家乞食不喜歡向富人乞食因此遭到佛陀一頓教訓、后來佛陀拈花他微笑的迦葉尊者,幼年出家聰慧乖巧、一度是僧團*小成員卻極其謙卑和順、密行**的羅睺羅尊者,把佛陀幾大弟子挨個數(shù)落一遍、只有文殊菩薩能跟他接上話的維摩詰居士,以金葉鋪地、向佛陀僧團供養(yǎng)園林道場的給孤獨長者,還有許許多多以出家、在家、王族、平民等不同形象出現(xiàn)的弟子,一個個都那么令人印象深刻。如果說像戲劇,那么這就是我的全明星陣容。我無數(shù)次觀想他們的出場,觀想他們的行為和對話。

過去的兩千多年里,有許多人也像我現(xiàn)在一樣,被這些對話、行為、場景深深激勵、啟發(fā),他們寫下一篇又一篇文章,講述自己的理解和體會,比如龍樹菩薩、無著菩薩、月稱菩薩、寂天菩薩等等,這個名單可以一直列下去。他們的故事、他們的論述又成為激勵、啟發(fā)我修行的另一重源泉。

然而如今,那些動人的場景都去哪兒了?后世寫下輝煌論著的大德們也先后示現(xiàn)了圓寂。普通人如我,無法再現(xiàn)量見到他們,只能憶念。

佛陀為什么示現(xiàn)涅槃?像維摩詰居士所說,佛陀已經(jīng)超越了生老病死,連病都不會有,何況死?那么佛陀為什么要做如此示現(xiàn)?

在《大般涅槃經(jīng)》中,純陀請求世尊不入涅槃,他說:“唯愿世尊,哀憫我等及諸眾生,久住于世,勿般涅槃。”佛陀說:

汝今不應發(fā)如是言:哀憫我故,久住于世。我以哀憫汝及一切,是故今日欲入涅槃。何以故?諸佛法爾,有為亦然。是故諸佛而說是偈:?有為之法,其性無常,生已不住,寂滅為樂。純陀,汝今當觀一切行雜,諸法無我,無常不住,此身多有無量過患,猶如水泡,是故汝今不應啼泣。

正是為了讓眾生了知無常之理,佛陀才慈悲示現(xiàn)涅槃。他說:“汝今當觀諸佛境界,悉皆無常,諸行性相,亦復如是。”連佛陀也示現(xiàn)了壽命無常,其他人還想怎樣通過修行去延長、保養(yǎng)這個肉身呢?

佛陀啟發(fā)純陀(其實也包括我們所有人)而說偈言:

一切諸世間,生者皆歸死。壽命雖無量,要必有終盡。夫盛必有衰,合會有別離。壯年不久停,盛色病所侵。命為死所吞,無有法常住。古往今來許多大成就者曾示現(xiàn)不可思議的神變,上天入地,水火不侵,刀槍不入,甚至令日月停步不前,而他們*終也都示現(xiàn)了圓寂。神通神變并不能對抗壽命無常。至于廣聞博學、辯才無礙、著作等身、名揚四方這些,哪一個也都無法阻止身壽無常。

佛陀和歷代的祖師大德們示現(xiàn)無常,也是在提醒我們要珍惜跟隨上師學法的機會。不僅我們自己的壽命無常,死緣眾多,死期不定,上師也不會永遠在那里,即使我們很懂事地精進修學,仍然可能趕不上上師離去的腳步,不等我們把該學的都學會,上師就已經(jīng)離開。

《增一阿含經(jīng)》中記載:當年佛陀應帝釋天啟請,到三十三天為母說法,除了度化以母親為主的有緣眾之外,還有一個原因,就是為了令因常執(zhí)等而懈怠的四眾弟子生起希求正法、精進行道之心,所以佛陀離開人間去三十三天,選擇了不告而別的方式,甚至用神通隱藏起自己的行蹤,令天眼**的阿那律等大阿羅漢縱用神通觀遍三千大千世界也找不到佛陀。眾弟子這才幡然醒悟,從此不再懈怠,而精進求道。

以前法王如意寶也常對弟子們說,要精進聞思修,趁上師還在世,多依止上師請教隨學,否則等上師不在時再想學就沒那么容易了。那時,年輕的我總覺得像法王如意寶那般偉大的圣者,他對世界對眾生是那么重要,他的離世簡直是不可想象的,即使終將會那樣,那也是很久很久以后的事。可轉(zhuǎn)眼間,法王如意寶示現(xiàn)圓寂已經(jīng)十幾年了。

我初到喇榮五明佛學院時,所有師生加起來不過百十人,大家都住草坯房。后來,人漸漸多起來,房子們也變成土木結(jié)構(gòu)的。再后來,有了水泥房、玻璃陽光房,各種新式建材層出不窮。住在里面的人也不斷在變。

早年,每當誦戒的日子,瑪依瑪空行母總會給所有參加的人供養(yǎng)糖果,每人一顆奶糖或水果糖。她是頗有名氣的空行母,生活條件比我們一般人好些(其實以現(xiàn)在的眼光看,也是過得比較清貧的)。那時覺得糖果真是美味,瑪依瑪空行母能供養(yǎng)那么多出家人每人一顆糖,真是福報太大了。平時她也喜歡身上帶些糖果、小吃,路上見到人,就笑瞇瞇從前襟兜里掏出來讓大家分享,所以上課、放學的路上遇見瑪依瑪空行母是一件很開心的事。如今,空行母也往生多年,那時一起分吃糖果的道友,有的天各一方,有的已經(jīng)離世。

再早以前,我剛到札熙寺出家,每天和我一起學習、念經(jīng)的老老少少的喇嘛,曾經(jīng)我們能坐滿一間經(jīng)堂,現(xiàn)在只剩下幾人還活在這個世上。

扎西持林養(yǎng)老院從建立至今,短短十來年已先后有五十多人往生。

至于其他地方有人臨終,來請我念頗瓦,或者通過電話等念頗瓦的情況,這些年更是三天兩頭沒斷過。

每念及此,我都對自己的生必有死、死期不定有更進一步的確認。

前行筆記之耕耘心田 相關資料

希阿榮博堪布的文字,讓每個想活潑潑覺醒的友人在一個個框架中回歸自性,有步奏地在生活中實修,讓每一刻都保持覺知,也讓深澀的經(jīng)論哲學平淡進入我們的日常生活。

——陳坤(影視演員)

從希阿榮博堪布的文字里,我diyi次知道了什么是真正的自由。隨便翻開一頁,讀下去就好,都是心靈的收獲。

——樊登(樊登讀書會發(fā)起人)

希阿榮博堪布的文字散發(fā)著慈悲和智慧,平復了我焦慮的心情,會讓你找到心靈世界的力量。它不是簡單的心靈雞湯,但當你有生命的困惑時,一定會是一朵溫暖的小花,開放在你心里。

——李修平(原央視主持人)

希阿榮博堪布對佛法精妙而又平實的開示,將生命的大智慧娓娓道來,教導我們佛法是生活中的體驗和心靈的解脫。生命沒有假設,當下即是全部。社會紛繁復雜,書中自有寂靜之道。

——蘇芩(作家)

我很幸運可以拜讀到希阿榮博堪布的著作,讓我認識到佛法并非高高在上,而是融于生活,源于生活。這世間的點點滴滴常常被堪布一言道破,那些心思、疑惑、困苦在次次翻閱中慢慢化解。

——王楠(乒乓球世界冠軍)

前行筆記之耕耘心田 作者簡介

希阿榮博堪布

1963年生于四川甘孜州德格縣,幼年即開始跟隨家鄉(xiāng)寺院的高僧大德修學佛法。十六歲開始對顯密教法進行系統(tǒng)完整的聞思修。二十一歲到喇榮五明佛學院,依止上師法王如意寶晉美彭措仁波切繼續(xù)修學佛法。二十四歲成為堪布。之后在喇榮五明佛學院執(zhí)教,傳講包括五部大論、《大幻化網(wǎng)》在內(nèi)的諸多顯密法要。深受海內(nèi)外佛弟子的尊敬和喜愛。

堪布在德格玉隆闊建立了扎西持林閉關院、養(yǎng)老院、醫(yī)院,并對周邊寺廟的發(fā)展給予護持,支持幫助培養(yǎng)僧才。同時,堪布長期資助眾多貧困家庭,解決就醫(yī)和孩子上學等問題。

堪布對佛法的開示精妙而平實,由其開示、隨筆結(jié)集出版的《次第花開》《寂靜之道》《生命這出戲》《透過佛法看世界》,自問世以來一直是佛教類書籍中的暢銷書。

- >

名家?guī)阕x魯迅:朝花夕拾

- >

有舍有得是人生

- >

月亮虎

- >

上帝之肋:男人的真實旅程

- >

我與地壇

- >

自卑與超越

- >

羅曼·羅蘭讀書隨筆-精裝

- >

【精裝繪本】畫給孩子的中國神話