-

>

清通鑒(全四冊)(精裝)

-

>

明通鑒(全三冊)(精裝)

-

>

跨太平洋的華人改良與革命 1898-1918

-

>

天有二日(簽名鈐印特裝本)

-

>

歐洲至暗時刻(1878-1923):一戰為何爆發及戰后如何重建

-

>

(精裝)奧托·馮· 俾斯麥與德意志帝國建立

-

>

華文全球史:中國文脈

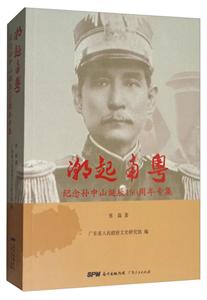

潮起南粵-紀念孫中山誕辰150周年專集 版權信息

- ISBN:9787218119700

- 條形碼:9787218119700 ; 978-7-218-11970-0

- 裝幀:一般膠版紙

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>

潮起南粵-紀念孫中山誕辰150周年專集 本書特色

張磊,著名孫中山研究專家、中國革命史專家。主要學術著作有《孫中山思想研究》、《孫中山論》、《孫中山:愈挫愈奮的偉大行者》、《孫中山評傳》、《民主革命先行者——孫中山》、《世紀三偉人》、《跨世紀的深思——歷史、文化、人物》、《張磊自選集》等。參與主編或編輯《孫中山辭典》、《宋慶齡辭典》、《廣東百科全書》、《廣東省志·社會科學志》、《嶺南文化志》及《孫中山與宋慶齡》(圖錄)、《孫中山與廈門》(圖錄)等,先后發表學術論文近百篇。《潮起南粵(紀念孫中山誕辰150周年專集)》是該作品之一。

潮起南粵-紀念孫中山誕辰150周年專集 內容簡介

《潮起南粵:紀念孫中山誕辰150周年專集》選錄其學術研究、學術評論、時評、書評、序跋等文章數十篇,并在書后附有張磊著作目錄。能夠全面反映他的研究和著作活動。全書約30萬字。

潮起南粵-紀念孫中山誕辰150周年專集 目錄

偉大的民主革命先行者與近代化前驅——孫中山

試論孫中山理論與實踐的持久普遍意義

科學地評價孫中山與革命民主派

孫中山與辛亥革命

孫中山與捍衛共和國的斗爭

五四運動與孫中山

孫中山與**次國共合作

歷史的必然革命的需要

——紀念中國國民黨**次全國代表大會60周年

三民主義新階段與三大政策

孫中山與黃埔建軍

孫中山與1924年廣州商團叛亂

孫文學說:構建近代中國的理論先導

孫中山的文化取向與“理想國”

孫中山的中國近代化構想與方案(綱要)

關于孫中山與社會主義的幾點淺見

論孫中山的哲學思想

孫中山與“中國夢”(提綱)

孫中山與宋慶齡

國之瑰寶宋慶齡

朱執信論

為中國民主革命獻身的偉大革命家——廖仲愷

論劉思復

鄭觀應與孫中山

魏源思想芻論

洪仁玕簡論

愛國主義:中華民族團結奮進的精神力量

——紀念鴉片戰爭150周年

枷鎖與覺醒

——從《馬關條約》簽訂100周年談起

戊戌維新百年祭

辛亥革命是窩囊的革命嗎?

辛亥革命打開了進步的閘門

劃時代的偉大啟蒙運動

——紀念五四運動90周年

抗日戰爭勝利成為中華民族偉大復興的歷史轉折點

香港回歸:愛國主義的偉大勝利

香港:中國近代民主革命的重要境外基地

澳門:孫中山的外向門戶和活動舞臺

廣東可以在廣開言路上走在全國前面

——問策文化強省建設(廣東文化名人訪談)

應當編著一部《中國近代全史》

堅持歷史研究的正確導向深刻地、全面地、真實地反映歷史

——與《嶺南文史》侯月祥、黃建雄同志的訪談

關于嶺南文化的幾點思考

《中華國學經典教育叢書》導論

自然國學:國學研究領域的重大突破

加強生態文明建設推進生態倫理學說的研究和踐行

——學習黨的十八大精神的體會

繼承優秀傳統文化共筑“中國夢”

加強文史研究高揚人文精神

傳承文化離不開歷史科學

鍥而不舍深化拓展

——關于孫中山研究的淺見

重視和強化宋慶齡研究工作

與時俱進:寶貴的精神狀態與優秀品格

變革、奮進與思想解放

小康總體小康與全面小康(訪談)

《孫中山與中華民族凝聚力》評介

《孫中山與中國近代化道路研究》序

《孫中山的偉大思想與革命實踐》序

《孫中山的儒學情結——中華文化的承傳與超越》序

《孫中山與大元帥府》序

《臨時大總統和他的支持者》序

《孫中山的親屬和后裔》序

《孫氏家族一脈——孫中山愛女孫婉人生探析》序

《孫中山文史圖片考釋》序

《珠海歷史名人叢書》《容閎與留美幼童研究叢書》《珠海歷史名人著作叢書》

序

《東廠論史錄》序

《宋慶齡研究叢稿》序

《歷史不止一只耳朵》總序

——廣東改革開放口述實錄

《胡漢民評傳》序

《廖家兩代人》序

《真善美——何香凝思想研究》序

《廣東民國史》序

影視與人文社會科學的聯姻

——與香港華娛衛視劉鈺珍女士的訪談

《傷逝》(電影文學劇本)

《傷逝》(電影文學劇本)前言

《傷逝》(電影文學劇本)后記

廿載滄桑話《傷逝》

《孫中山傳》(電影文學劇本)

不畏險阻奮力攀登

——《孫中山傳》創作談

《孫中山與辛亥革命》(電視紀實片劇本)

香山文化與孫中山、容閎和鄭觀應

——與鳳凰衛視主持人王魯湘的對話

青史憑誰定是非

——關于電視劇《走向共和》的幾點思考

雕塑家唐大禧藝術創作思想及內涵淺談

《一位歷史學家的藝術情緣》后記

主要著述目錄

后記

潮起南粵-紀念孫中山誕辰150周年專集 節選

《潮起南粵:紀念孫中山誕辰150周年專集》: 學術自傳:我與歷史科學 我非常贊同并經常援引馬克思、恩格斯的一段論述:“我們僅僅知道一門唯一的科學,即歷史科學。歷史可以從兩方面來考察,可以把它劃分為自然史和人類史……我們所需要研究的是人類史,因為幾乎整個意識形態不是曲解人類史,就是完全撇開人類史。”這是我從事學習和研究歷史——主要是中國近代史以來,逾60余年歲月而不渝的信念。 這種對專業的抉擇和熱愛,是完全可以理解的。一方面,顯然與家庭的文化氛圍有關。父親曾經長期從事新聞工作,同時在大學里講授中國報業史等課程。兄姐則酷愛文史,涉獵范圍廣闊。我從少年時代便閱讀了不少書籍,尤其是魯迅的著述給我留下了深刻的印象。“我翻開歷史一查,這歷史沒有年代,歪歪斜斜的每葉上都寫著‘仁義道德’幾個字。我橫豎睡不著,仔細看了半夜,才從字縫里看出字來,滿本都寫著兩個字是‘吃人’!”——《狂人日記》中對封建舊制度的本質的犀利剖析,使我稚嫩的心靈受到巨大的震撼,不僅引發了我讀史的熱望,也啟示與促成我立志掀翻那血腥的“人肉宴席”。對我而言,學習和研究歷史一開始就是與揭露和消滅“吃人”的制度密切相關的。迄今,我的這種初衷并未改變。另一方面,數、理、化課程的荒疏也是不容忽視的客觀原因。我的中學時代正值人民共和國誕生的前夜,少年生活中充滿著激情、戰斗和憧憬。而于1948年春在燕京大學附屬中學參加了中國共產黨地下組織的外圍“民主青年聯盟”后,更成為一名“職業學生”。同年夏天,反動統治者進行著垂死的掙扎。白色恐怖使我被迫暫時避往天津,旋于歲末按組織指示潛赴解放區,翌年年初隨人民解放軍重返天津并在市軍管會參與接管工作。稍后,組織在干部“南下”的大潮中安排我復學,因為我時年僅16歲,即將大規模開展的建設祖國事業,必然需要大量專業人才。我接受了組織的建議,決心重新返校學習。由于對理科課程的擱置,我別無考慮地選取了歷史專業。雖然,對未來的經濟建設心向往之:夢想成為一個水利工程師,奔波在江河山谷之間。 1950年,我考入了北京大學歷史系,開始了長達八年的學習生活——先是本科生,后是中國近代史專業的研究生。盡管運動頻繁,但在北大的學習終究是極為難得的。在諸多名師的指導下,我從史學的學徒起步,逐漸入門,成為一名史學工作者。時光流逝,匆匆過去了一個甲子。已逝的翦伯贊、向達、楊人梗、齊思和、邵循正、周一良、鄧廣銘和任繼愈諸師音容宛在,風范長存。健在的諸先生依然奮戰于史學戰線,繼續給我以教誨和激勵。特別是導師邵循正教授的嚴謹學風,給我留下了極其深刻的印象。當時畢業不授學位,我毫不感到欠缺,遺憾的是自己僅從諸師的道德文章中學得十之一二,確是愧對母校和有負師教。 1958年秋,我畢業后分配到中國科學院廣州哲學社會科學研究所(今廣東省社會科學院前身)。當時的所長是中國科學院哲學社會科學學部委員杜國庠前輩,他在各個方面都是我的楷模。我在所內從事中國近代史特別是孫中山與辛亥革命史的研究,雖有干擾和沖擊,但在領導支持下,總算不絕如縷,并在師長和同事的指導、促進下得以初窺堂奧。在回溯五十余年的研究工作歷程時,我必須提到中山大學的陳錫祺和金應熙教授,后者在20世紀80年代初更成為我的同事,他們對我的長期諄諄教誨,使我作為私淑弟子受益匪淺。 憶昔二十初度,今已年逾八旬,反思學習和研究歷史的過程不禁十分愧怍,雖然這種狀況有其客觀原因——在十年內亂及此前的年代中,寶貴的時間和精力泰半為各種“運動”所消耗;而社會科學的春天隨著社會主義現代化建設新階段到來后,卻又忙于不可推卸的事務與活動。但是,個人的責任也是不容推卸的。時至今日,思之猶令人痛惜! 值得告慰于師友和社會的是:我十分熱愛自己的專業,它不僅是我的職業,更是我的事業。無論歷史科學的遭際如何,我始終確認它在社會文明演進中具有重大的、不可替代的地位和作用。把自己的主要精力奉獻給歷史科學,了無遺憾。如果能有第二次生命,我仍將選擇這門科學作為終生的事業。 毫無疑問,歷史科學無疑承擔著重任。 許多哲人曾經就此作過論述。培根的闡釋十分中肯:讀史使人明智。歷史科學的終極任務,正是在于從復雜紛紜的社會現象中揭示出其實質和不同領域、層次的客觀規律(不僅是關于歷史事件和人物的知識),使人們得以了然于過去,從而更為自覺地把握現在和瞻望未來。歷史是人們創造的,但其主觀能動性并非隨心所欲,只有立足于和憑借客觀條件和現實因素,人們才得以在歷史舞臺上演出各式各樣的戲劇。因之,歷史創造者就必須力求避免盲目性和提高自覺性,以便充分發揮其社會活動的效能,并使社會發展較為順暢和健康。對于社會歷史規律的認識和理解,正是賦予人們活動以理性的主要內涵。隨著人類社會的高度發展,人們對社會歷史規律的認識和理解愈益深刻與全面。特別是19世紀中葉以來,馬克思主義的唯物史觀使得史學成為嚴格意義的科學,令其擺脫了片面性、表面性和主觀主義的局限,不愧為人類認識、變革與改造社會的強大的思想武器。正是在這種意義上,歷史研究不僅是發思古之幽情,或只是滿足于煩瑣的考據,甚至尊為名山事業,而必須站在現實的土壤上,充分為社會的發展服務。對于我們說來,就是要為統一祖國、振興中華大業提供正能量。這是歷史科學的題中應有之意,即其義務與權利。 歷史科學與民族的傳統文化密不可分,甚至成為它的主要載體。任何一個健康發育的民族,都不可能拋卻自己的傳統文化。民族虛無主義是有害的偏見,“全盤西化”的侈談無異于癡人說夢。當然,民族傳統文化的繼承和發揚,必須有賴于對它進行科學的理解、辨識和取舍,取其精華,并使之具有時代價值的新內涵。在這種意義上,全盤肯定同樣是有害的偏見。歷史科學在繼承和發揚民族傳統文化方面具有特殊的意義,顯然是不可或缺的。它的認識功能是廣泛的:既縱觀了人類社會歷史的進程,又橫覽了社會生活的斷面(包括經濟、政治和文化諸領域),闡明了事物的本質,確認了它們存在的依據和作用,從而為民族傳統文化的正確認知、辨識、取舍乃至推陳出新提供了科學的基礎。 ……

潮起南粵-紀念孫中山誕辰150周年專集 作者簡介

張磊,1933年生于天津。歷史學研究員。1950-1958年在北京大學歷史系學習,研究生畢業。1958年至今在廣東省社會科學院工作,主要從事中國近代史、孫中山與辛亥革命研究。曾任廣東省社會科學院院長、廣東省社會科學界聯合會主席、中國史學會副會長等職。兼任中山大學、南京大學等院校教授、研究員。主要著述近30種,另有論文百余篇。曾獲得中國圖書獎、廣東省哲學社會科學成果獎特別學術成就獎等獎項。

- >

【精裝繪本】畫給孩子的中國神話

- >

李白與唐代文化

- >

二體千字文

- >

有舍有得是人生

- >

羅曼·羅蘭讀書隨筆-精裝

- >

中國人在烏蘇里邊疆區:歷史與人類學概述

- >

推拿

- >

人文閱讀與收藏·良友文學叢書:一天的工作