-

>

魯迅全傳:苦魂三部曲-增訂版(全三冊)

-

>

大家精要- 克爾凱郭爾

-

>

尼 采

-

>

弗洛姆

-

>

大家精要- 羅素

-

>

大家精要- 錢穆

-

>

白居易:相逢何必曾相識

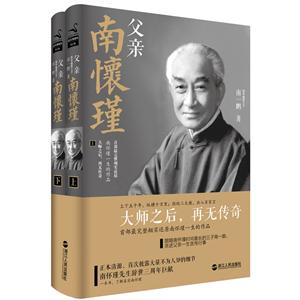

父親南懷瑾 本書特色

南懷瑾(1918年3月18日—2012年9月29日),浙江溫州人,中國當代詩文學家、佛學家、教育家、文化傳播者、詩人、武術家、中國文化國學大師.

南懷瑾著作多以演講整理為主,精通儒、釋、道等多種典籍.他的人生觀點是"佛為心,道為骨,儒為表,大度看世界;技在手,能在身,思在腦,從容過生活".

南懷瑾一生都在致力于傳播中國傳統文化,出版有《論語別裁》《易經雜說》等三十多種著作,并被翻譯成八種語言流通世界.

☆完整、翔實還原南懷瑾一生的傳記作品,大師之后再無傳奇有關南懷瑾的論述大多由親近的朋友及追隨者寫就,記錄南先生生活、學述片段,讀者難以看到概貌.

本書從"繼志述事"的立場,詳盡述說了南師少時在家鄉開蒙立志、青年離鄉拜師訪道、而立去臺灣弘文勵教、花甲至美國傳道授業、古稀回香港廣行善業、晚年歸根定居太湖等重要人生階段的點滴,以廣闊的視角重現了南師"上下五千年,縱橫十萬里.經綸三大教,出入百家言"的百年傳奇人生.

☆本書作者是跟隨南懷瑾時間極長的三子南一鵬,親述父親一生言傳行事南一鵬是南懷瑾先生在臺長子,也是子女中伴隨南老時間*長的.他自幼坐擁書城,曾長期親炙南師教導,深得南師精髓.

☆正本清源,披露大量不為人知的細節,南懷瑾先生辭世三周年巨獻南先生身前身后遭受的毀譽,非常人可以想象,也非常人可以忍受.而辭世三年以來,有關其地位和成就的爭議逐漸擴展開來.

本書正本清源,首次披露大量細節,作為南先生辭世三周年巨獻呈現給大家.

父親南懷瑾 內容簡介

父親,兩個字,看似普通,因為人人必有;叫著困難,因為不是人人都有.

這書是南一鵬先生對父親一生經歷和發心的了解.

*********************************************************

《父親南懷瑾》是迄今為止,首部*完整詳實還原南懷瑾一生的傳記作品.作者南一鵬是南師第三子,曾長期親炙南懷瑾先生教導.

本書從"繼志述事"的立場,詳盡述說了南懷瑾先生少時在家鄉開蒙立志、青年離鄉拜師訪道、而立去臺灣弘文勵教、花甲至美國傳道授業、古稀回香港廣行善業、晚年歸根定居太湖等重要人生階段的點滴,以廣闊的視角重現了南師"上下五千年,縱橫十萬里;經綸三大教,出入百家言"的百年傳奇人生.

父親南懷瑾父親南懷瑾 前言

自 序

父親,兩個字,看似普通,因為人人必有;叫著困難,因為不是人人都有.

每個人來到人世間報到后,都需要學習理順自己一生的人際關系,而父母是所有關系發展的源頭.想要了解自己,必須先了解自己的父母,無論有無,接受自己與父母的緣分,然后才能從根源上奮起.近百年來,西方心理治療的根本理論,也是從這個源頭開始,去理順所有人生關系的.

父子的情分不是子女出生就完成了的,是需要經過傳授與承接才能夠體會的.傳授須有心,承接必有能,否則看似有緣,卻是無分;名為父子,實同陌路;許多家庭中父子的關系仿佛若是.子若不教,就是授者無心,自然父子情薄;學而不解,就是受者無能,縱有門第書香亦枉然.

人的一生時間有限,成就就在于如何分配時間.如果把時間精力分與公眾,那么多半會傷及私情.曾國藩的家信書,諸葛亮的《誡子書》,都是因為父輩常年不在家,只好用書信教育子女.名人背后,多半是沒有長久的父子生活的.所謂功業需要專注,專注必有所擇,舍家而報國,大丈夫是矣.然而家道所以不衰,是必須繼起有人.曾文正有次子紀澤,成其家教之善;竇禹鈞以五子登科,永鑄燕山之名.但若子女不具無懼智慧、天下胸懷,亦是不得持續先人齊家之德.凡是后繼有人,方得彰顯先翁,始得家道不衰,家門不辱,家風德馨.

家父往生三周年間,舊交新友發表過許多的懷師記述,也體現父親的一生行果,頗為感人.父親老友周瑞金先生,以"認識南懷瑾,弘揚南懷瑾"的公開講述,立一代宗師之名,講稿化為文字,更是遍覆網絡,增其教化.然而,懷念父親的讀書人非常多,只是半為耳聞,半為崇敬.熟讀其書者多,能修其德者少;崇敬其行者多,愿行其道者鮮.固然,坊間也有發心修整其言其行者,許多未曾親炙其教者,亦寫作出書,轉述父親的故事.然而綜觀市面,依舊未見可傳述家父生平全貌的書籍.或有早期報道,多出于媒體人士之手,對其學術唯能贊嘆,卻又不能信服;對其為人,當作時尚分析,卻無解語之智,偏差遠矣,只能視為發揚其名的新聞記錄.感念于此,得徐茹女士的發心鼓勵,集父親友朋學子和眾人的過往回憶,加諸自己的種子因緣經歷,以父親心愿行修為緯,世間功業為經,成此黃卷記載,以供后學覽閱,也是敢竭鄙誠,戮力為之.

文章可成,端賴文字,我等為文,皆抄襲倉頡之智,本無新意可言.此書內容亦如是,談及父親的行述,多有借鑒諸生懷師文章,冀望諸生釋懷,東風可借.歷史往事,雖未親侍其側,可謂神臨其境,若有小瑕,必當往后修正補足.論及父親的言教,則以甲子歲月緣分,同心闡述,除非文義錯植,所訴可以當作大眾了解父親的參考.

自甲午年初,時常往來滬杭兩地,緬懷父親行腳,概述父親教化.對其青年時期在杭州的追風情懷,也有無限遐思.有幸駐足杭州數宿,適逢居住的旅店伏于西湖北山之陰,推窗攬景,即可聞山雀花香,漫步院中,便可撫參天古木;步道幽靜,芳草鋪地,池魚添色,樓閣清爽,雖非洞天,已是福地.更甚者,此山即父親年少時逐仙之處,問道之所,又是我日日健行之地,得以接近父親弱冠行止,豈非天意.

乙未年,春夏之交,杭城多雨,我依舊卯時入山,徜徉諸嶺.時而細雨吹面,思親思緒如山徑盤桓回旋,隨情境神隱活現.待出得抱樸葛嶺路,隨步即可至秋水山莊,此時西子湖岸荷花初發,在雨霧中搖曳.念及父親曾于閑地庵讀書,或許也曾見此美景,不禁有感,嘆曰:"微雨北山傷情路,新荷秋水念斯人."當下依稀可見,仍是百年前的青山秀水,有著少年風發湖畔揮劍的父親蜃影.

受到外在環境的影響,追求不凡似乎是社會教育的普遍目標,以父親懷瑾先生所做的思想和對社會的貢獻,絕對是繼往開來的不凡事跡;但是父親總結他的人生是"一無是處,一無所長",并沒有把世間的成就看在眼里,這是何等胸襟.尤其在即將往生時,告誡諸子,訓以"平凡"二字,正是回歸中華文化的精微奧妙之處.讓事務以簡單的方式呈現,需要非常復雜的思考策劃;讓人生在平凡中完成,沒有抱怨苦痛,這才是真實的不凡.

書稿粗成,付梓在即,憶昔鵠鳴山背劍尋仙的少年,靈巖寺練劍訪師的青年,峨眉山舍劍閉關的發僧,陽明山執香板如劍的禪德,南普陀持慧劍掃濁世的智者,以三萬六千頃太湖之水洗劍的南師,我言父親一生遂其心愿,已經是,掌中劍氣映如虹,修得光寒四十州.如今父親掛劍西行,其慧如如,愿所施種子萌發茹茹,為我民族之再興而筑基,敢將思念成一短引,以承父志:

"北山郁郁南水芊,初陽昀昀抱樸間.思親定里龍華會,葛嶺傳燈又尋仙."南一鵬

九月三日寫于洛杉磯

父親南懷瑾 目錄

父親南懷瑾 節選

*行居坐臥禪無住

"飲食男女,人之大欲存焉".飲食,本就是人生之大事,一日不可或缺.又有人言,"參禪不如吃粥飯",可見一粥一飯中也有禪機.父親被許多人奉為禪宗大德和文化大師,訪客自是絡繹不絕,父親一如既往地熱情接待.父親待客有個特點,那就是常常要與訪客一起吃飯.因此,日常飲食變成了交流的一個重要場合.在他的會客餐桌上,每天的晚餐幾乎必定會出現兩小碗粥,這是他飲食的一個習慣.盛粥的碗很小,并且每一碗都是八分滿,三四口就能喝完.他有時喝兩碗,有時只喝一碗,剩下的一碗則送給身邊的人"代勞".這粥不是什么燕窩魚翅粥,也不是什么海參鮑魚粥,而是清清淡淡的小米粥,有時候放些紅薯,味道才豐富一些.在香港的時候,有一次封小平先生從外地回來,帶來幾個大南瓜,父親連續吃了好幾天南瓜粥.一天晚上,他吃得津津有味,邊吃邊贊嘆道:"這個紅薯粥不錯."大家聽了全都笑了起來.父親一臉詫異,大家這才說:"這是南瓜粥,不是紅薯粥,您都吃了好幾天了."父親一聽,也跟著笑了起來,說:"我怎么現在還覺得就像紅薯粥呢?"父親的飲食并不是為了滿足自己的口腹之欲,相反,他特別注意根據季節的變化以及人體的特征來選擇吃什么,吃多少.通常情況下,他晚餐會吃小米粥或者是紅薯粥,但是當天氣轉涼的時候,他就吃薏米粥了.薏米又叫薏苡仁,《本草綱目》稱其"健脾益胃,補肺清熱,祛風勝濕",堪稱食療佳品.對此,父親也并未多食,每餐依然是那八分滿的兩小碗.有一天,他的一個朋友想給他換換口味,就拿來了一壇子云南酸菜.這種云南酸菜很有地方特色,它是用昆明郊區盛產的兩尺多高的苦菜腌制而成的,又酸又辣.那個朋友把酸菜切成小碎丁,做了一盆熱氣騰騰、鮮香酸辣的酸菜湯,端上桌.父親身邊的馬有慧女士給父親盛了一小碗.他嘗了兩口,連聲贊道:"這個好,這個好."這餐飯,父親吃得十分舒暢,由于湯很是酸辣,所以父親鼻尖上都沁出一層細細的汗珠.當晚,父親破例沒喝稀飯,而是連吃了兩碗酸菜湯泡飯.

父親被人稱為當代禪宗大德,所以,很多人誤以為他和出家人一樣,不食葷腥.實際上,父親一輩子都不是出家人.對于那些屬于佛家"五凈肉"范圍內的肉,即"不見殺、不聞殺聲、不為我殺、自死、殘食"的肉類制品,他并不拒絕,但他每次并不多食,只是稍微品嘗一下,適可而止.

南方多雨,氣候潮濕,患關節炎和風濕病的人很多.父親的食譜里有一道牛肉湯,專門祛濕,他很鐘愛,而且自己還會做.一天,窗外正下著綿綿細雨,馬有慧女士笑呵呵地邀請大家快去品嘗一下父親的手藝.等他們趕到廚房一探究竟的時候,發現父親正在親自下廚,燉牛肉湯.他做的牛肉湯香味四溢,牛肉燉得很爛,湯很鮮美,而且清而不渾,大家都說味道好極了.喝完牛肉湯,大家身上暖烘烘的,渾身舒暢,紛紛贊嘆:"老師不僅廚藝高,而且寄養生于食療,妙處多多."父親會客的餐桌上菜品都比較豐富,而且葷素搭配適宜,但他自己主要還是吃一些素菜.菜品不論葷素,都是父親熟悉的,偶爾也會加入一兩個新菜.一次晚餐,餐桌上多了一道冷盤——五香醬豬肘,薄薄的肉片碼放得整整齊齊,醬紅色的肉皮泛著油光,看得大家嘴饞.父親自然也看到了這個菜.他微笑著打量在座的每一個人,*后把目光停在劉雨虹女士身上.劉雨虹女士呵呵一笑,說:"這是臺北正宗京味五香醬豬肘,早晨買時還是熱的.這家字號是北京人開的,每天都要排長隊等候才能買到,去晚了就賣沒了.幾十年了,天天如此."果然如父親所料,這道菜就是劉雨虹女士專門從臺北帶來的.聽她如此一說,在座賓客更是食欲大增,紛紛舉箸品嘗.父親也夾了一片,慢慢吃著,夸獎道:"不錯,不錯."大家嘗了后也覺得這醬肘確是名不虛傳,滋味鮮美,肥而不膩,且醬香濃郁,刀工、火候都非常地道.

父親這一嘗,就和上了癮了一樣,連續兩個晚上,他都讓廚房做劉雨虹女士從臺北帶來的醬豬肘.不過,同樣是醬肉,我的一個表弟從上海帶來的醬蹄膀可就沒有這么幸運了.表弟來看望父親時,特地從上海帶來一盒醬蹄膀給父親嘗嘗.他帶的這醬蹄膀,雖外觀齊整,醬色美觀,但是感覺像是火候不到,內外都偏生,而且肉絲老而粗硬,嚼不動不說,口味也很一般.晚餐的時候,父親嘗了一口,但是肉實在太硬,咬不動,只好悄悄地擱置一旁.同桌有人點評這道菜不好吃,父親一聽,趕緊把話題轉移開.父親心里十分清楚,表弟的本意是想帶美味回來讓他嘗嘗,卻沒有想到一番心意竟然弄巧成拙,心里一定羞愧萬分.父親就是這樣愛護別人,從不讓人因無心之失而引起他人的指責.

父親門下的弟子自然是尊師重教的,他們遵守長幼有序的師道倫理,比如說,一起吃飯的時候,一定要讓父親先吃,然后自己才動筷子.不過,有時候人一多,難免出現一些"事故".有一次,劉雨虹女士來看望父親.在她的建議下,她和其他的同學一起做了一頓紅燜羊肉.當時正值秋冬之交,羊肉"益氣補虛,溫中暖下",中醫學上講"醫食同源""藥食同源",紅燜羊肉既補益,又美味,此時做可謂正合時宜.晚餐時,一小鍋又香又嫩的紅燜羊肉端上了餐桌,父親邊吃邊夸贊:"這個羊肉做得好."大家見父親喜歡,也紛紛伸筷子,一番下來,等到父親站起身準備再夾片羊肉時,發現鍋里已空空如也,只好坐回椅子上.大家這才發現老師意猶未盡,便覺得十分愧疚,停住了筷子.父親見此情狀,趕緊笑著說:"沒事沒事,下次多做點."父親小時候在溫州老家長大,作為一個土生土長的南方人,他卻喜歡吃北方的水餃.有一次晚餐,趙海英博士和幾個朋友一起做了一頓水餃,父親一口小米粥都沒有喝,卻連著吃了十多個水餃.父親可是極少一次吃那么多的.見父親如此喜愛,大家大受鼓舞,又做了幾次,有一次包的白菜餡兒,由于白菜水分太多,等到餃子下鍋時,大部分的水餃皮都破了,煮成了一鍋餃子餡湯.父親端起一碗來,邊吃邊不停說:"吃著香,吃著香."包餃子的幾個人本來心里惴惴不安,一聽父親這樣說,也就稍微放心一些了.

父親也喜歡吃饅頭、花卷和烙餅等面食,但他在晚餐中吃得*多的還是那兩小碗小米粥,只是佐餐小菜時有變換,或韓國辣白菜,或廣東豆腐乳,或溫州黃泥螺,或半個咸鴨蛋,也有寧波的糟魚,云南的酸菜.這些小菜父親都愛吃,不過每餐都只吃一點點.

有一次,餐桌上擺了一盤看起來像是泥鰍的菜,父親自己吃得津津有味,其他人遲遲不敢下筷,都不知道是什么東西.父親見狀,笑瞇瞇地說:"這是浙江海泥鰍,腌制的,這種東西在臺南的高雄海域里也有,臺灣當地人叫‘活跳’.你們嘗嘗,好吃."實際上,這道菜偏咸,還有相當重的土腥味,并不是所有人都能接受的.父親吃得那么有味,多少可能因為它是家鄉的特產,有著家鄉的記憶和味道.父親不時會在餐桌上說:"當年媽媽燒的菜*好吃."這話從一個老人嘴里說出來,真是別具一番滋味,聽者無不動容.

父親雖然九十多歲了,但是從來不喜歡麻煩別人,吃東西也基本都是自理.偶爾有學生為他夾菜或者剝蝦殼、剔魚刺,父親每次都會客氣地道謝.但是我知道,他更喜歡自己動手.父親一生足跡踏遍千山萬水,對各地的飲食都了如指掌,對于面前的菜肴只需一品嘗,高下立判.但是,我聽王國平講過父親對廚師只會贊不絕口:"這個魚味道不錯!""這個茄子燒得很好!""羊羔肉做得很嫩!"即使菜品的風味不佳,也從沒見他責怪過.

飯桌上,多數人都是懷著恭敬之心來拜會父親的,所以大多比較拘謹,說話不多,基本都是父親一個人在滔滔不絕地講話.因為這些人之所以千里迢迢來看他,就是想聽他說說話,為自己答疑解惑,所以他不說話不行啊.父親常常無奈地自嘲是"陪吃飯,陪聊天,陪笑臉"的"三陪老人",但他總是以佛家的慈悲語、和善語、柔軟語對待這些來來往往的人,使其生喜樂之心.

因此,劉雨虹女士曾說:"其實,這些年來,南老師沒有吃過一頓合胃口舒服的飯,因為十天之中九天有客人,有時生張熟李,前來的各方豪杰志士們同桌進餐,老師酬酢應對,哪有工夫吃啊!因為客人都是來拜望老師的,老師晚上九點多甚至十點才回到自己的地方,發現有些餓了,吃什么呢?也只能胡亂將就吃一些作罷."有一天晚飯時,劉女士繪聲繪色地給我們講了父親吃消夜的趣事:"說到南師吃東西的事,有一次真是太有趣了.老師是每天夜里工作的,有一天到清晨三四點鐘,有點餓了,在冰箱中找到一包生水餃,他那個智慧的頭腦,突然感覺水煮沒有蒸得快,就在電鍋中蒸.結果蒸了一個小時仍是硬的……怪不得愛迪生有兩只貓,他就在墻上挖了一大一小兩個洞,大貓走大洞,小貓走小洞.所以頭腦極不平凡的人,做法就是特別."

父親南懷瑾 作者簡介

南一鵬,南懷瑾先生的第三子,是子女中跟隨父親時間最長的一位,祖籍浙江溫州。他自幼坐擁書城,飽讀史書,學貫中西,深得南師精髓,近年在國內開展“家教、身教和言教”、“家道家風與傳統文化”、“國學與商道”、“心性管理”等系列主題講座。

- >

月亮與六便士

- >

詩經-先民的歌唱

- >

人文閱讀與收藏·良友文學叢書:一天的工作

- >

推拿

- >

經典常談

- >

伊索寓言-世界文學名著典藏-全譯本

- >

苦雨齋序跋文-周作人自編集

- >

李白與唐代文化