-

>

清通鑒(全四冊)(精裝)

-

>

明通鑒(全三冊)(精裝)

-

>

跨太平洋的華人改良與革命 1898-1918

-

>

天有二日(簽名鈐印特裝本)

-

>

歐洲至暗時刻(1878-1923):一戰為何爆發及戰后如何重建

-

>

(精裝)奧托·馮· 俾斯麥與德意志帝國建立

-

>

華文全球史:中國文脈

城市化進程研究-中華民國專題史-第九卷 版權信息

- ISBN:9787305148262

- 條形碼:9787305148262 ; 978-7-305-14826-2

- 裝幀:一般膠版紙

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>>

城市化進程研究-中華民國專題史-第九卷 本書特色

★16開精裝,南京大學出版社出版

★研究中國近代城市發展史,是理解近代以來中國社會發展,特別是了解現代性因素與傳統中國相融合的重要切入點,也是理解近代中國社會結構逐漸變化以至影響至今的關鍵所在

★本書隸屬《中華民國專題史》系列叢書,該叢書由兩岸四地的多位歷史學者合作完成,南京大學中華民國史研究中心張憲文教授、臺灣張玉法院士擔任主編

★臺灣“中研院”院士張玉法披露了《中華民國專題史》編撰過程的一些情況,據介紹,國民黨高層方面不支持這套叢書的編寫,認為不能讓大陸給“中華民國”修史。張玉法認為,國民黨方面的思想很僵化,到現在還有“后朝給前朝修史“的思想,歷史上的好事壞事應該由人民來評斷。——《環球時報》2015年4月20日報道

民國時期,由于近代經濟的不斷成長及對外貿易的發展,城市從傳統社會的消費、交通、教育、行政中心逐步向近代社會的生產中心、貿易中心、交通樞紐、政治中心、文化與教育中心等多功能集合體演化,其本身不僅從以往需要農村支撐其經濟與消費的物資供應、行政管理作用遠大于經濟牽引意義的單一功能中擺脫出來,而且通過自身在工業經濟、商貿中的重要引領作用與集聚效能,多成為區域性的經濟與貿易、政治與軍事、文化與教育的中心,徹底改變了傳統的城鄉關系。城鄉發展的這一基本形態,成為民國時期中國追求現代化發展模式的基本特征之一。顯然,研究中國近代城市發展史,是理解近代以來中國社會發展,特別是了解現代性因素與傳統中國相融合的重要切入點,也是理解近代中國社會結構逐漸變化以至影響至今的關鍵所在,是理解近代中國向現代中國發展、思考城市化道路的革命性意義、探索城市化問題、解決城鄉關系不可缺少的知識背景,其歷史價值與現實意義不容忽視。

本書分為10章,簡要敘述民國時期城市變遷的基本歷程、特征與歷史經驗。*后在結語部分綜合了前面十章的考察與分析,力求以世界經濟發展與民國時期社會演進的視野去總結民國時期城市變動、發展的特有規律:一、近代中國城市變動是在世界經濟一體化引領下的生產與生活方式變革的典型標志;二、近代中國城市變動是自然經濟衰敗、工業經濟發展的重要結果;三、近代中國城市變動奠定了民國時期政治、軍事、經濟、文化與社會變動的根基;四、近代中國城市變動百年來并未完成,其特征、規律及過程,尚在完成中,是百年來中國經濟與社會變動的重點所在。

本書采取以華北城市為中心、以各個區域中心城市為考察對象的個案分析及比較研究的方式,也會涉及一些影響力相對較小的城市如漯河、唐山、陽泉、太原、寧波等地的變動,力求從這些主要城市的變動中描述出民國時期城市變動的整體樣態與特點。

城市化進程研究-中華民國專題史-第九卷 內容簡介

民國時期的城市化呈現地域差異和一定程度上的畸形發展,本書將此時期的城市化進程中的種種問題進行全面研究。

城市化進程研究-中華民國專題史-第九卷 目錄

**章 世界經濟一體化沖擊下的近代中國城市變動

**節 自然經濟與傳統城市特征及功能

一、中國城市起源至中古時代的沿革

二、宋代以后以運河為中心的城市成長

三、傳統城市的格局及功能

第二節 近代城市發展要素

一、開埠城市率先發展

二、交通樞紐型城市占得先機

三、工礦業發展助推城市興起

第三節 近代城市興起與經濟轉型

一、“增長極理論”視野下的城市功能

二、外貿塑造下的新型城市格局

第四節 自然經濟衰落與舊有城鎮停滯

一、經濟與交通中心轉移與城鎮地位下降

二、運河沿岸城市的群體性衰落

三、經濟實力逆轉與行政級別變化

第二章 東南沿海城市的開埠與租界

**節 外交與貿易壓力下的約開商埠

一、約開商埠體系的初步形成

二、約開商埠的特征及功能

第二節 體現殖民色彩及商業需求的租界

一、作為城市主體的租界

二、作為城市動力的租界

三、刺激城市生長的租借地

第三節 貿易吸引下的自開商埠

一、自開商埠的基本形態

二、典型性研究:以奉天、濟南為例

第四節 口岸城市的競爭及相互影響

一、上海與寧波

二、青島與煙臺

三、天津與青島

四、大連與營口

第三章 新式交通樞紐與東中部現代城市成長

**節 港口一鐵路型的東部口岸——以青島為例

一、開埠前后青島及其腹地概況

二、港口、鐵路與青島交通運輸業的成長

三、港口、鐵路與青島工商業的發展

四、港口、鐵路與青島人口增長及空間拓展

第二節 鐵路樞紐型的中部城市——以石家莊為個案

一、鐵路興建和石家莊運輸業發展

二、鐵路與石家莊工商業的發展

三、鐵路與石家莊的街市擴展

第三節 鐵路一水運型的東中部城鎮

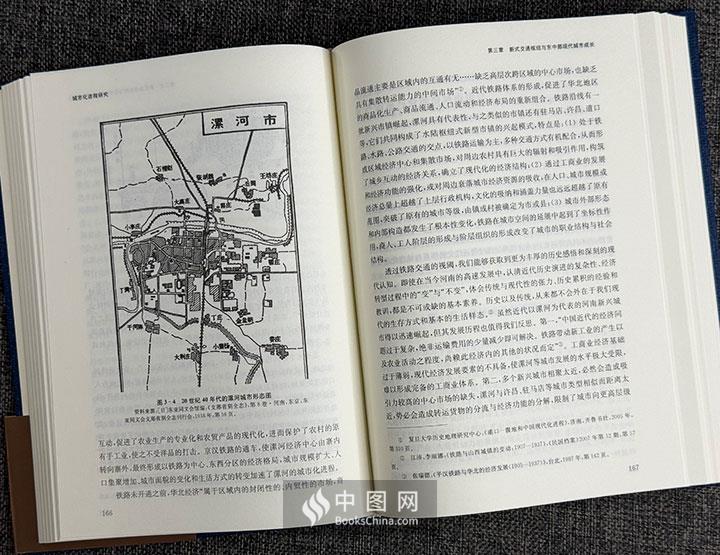

——以漯河與周家口興衰為例

一、漯河、周家口運輸業的發展

二、漯河農業經濟的發展

三、漯河工商業的發展

四、漯河近代城市化進程

第四章 礦產需求與資源型城市初興

**節 傳統資源型城鎮的沉浮

一、傳統資源型城鎮形態

二、資源分布與開發

三、礦產開發與人口集聚

第二節 資源開發與新城鎮崛起

一、平定與陽泉的易位

二、開平煤礦與唐山的崛起

三、萍鄉煤礦與萍鄉市的浮沉

第三節 資源型城市與周邊鄉鎮變動

一、以煤為生的山西鄉鎮

二、焦作與博山

三、佛山與景德鎮的困境

第五章 現代工商業與城市區域經濟中心地位變動

**節 四大區域經濟中心確立

一、一枝獨秀的上海

二、北方首位的天津

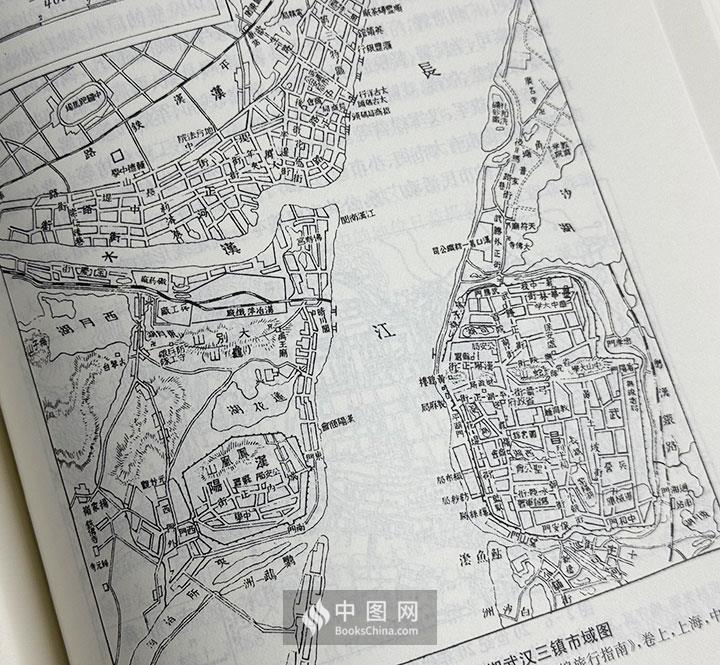

三、九省通衢的武漢

四、控扼東北的奉天(沈陽)

第二節 區域副中心的多樣性

一、北平與濟南

二、大同與石家莊

三、蘇州、鎮江與寧波

第三節 舊有經濟中心的衰敗

一、魯西運河城鎮

二、保定與開封

三、太谷與平遙

第六章 經貿重心向中心城市位移

**節 江南:從蘇杭寧到上海

一、蘇州時代末期上海的成長

二、作為全國商業中心的上海崛起

三、全國工業中心的上海

第二節 山東:從運河流域到沿海口岸

一、運河城市:區域商業時代的全國商業中心

二、煙臺口岸城市的興起

三、以青島為中心的沿海口岸城市帶

第三節 華北:從京師到天津

一、北京為中心的時代

二、近代戰爭背景下京津商業地位的升降

三、華北經濟以天津為中心的時代到來

第四節 華中:從汴漢并立到武漢獨大

一、華中商業中心的近代厄運

二、漢口:從復興到崛起

三、鐵路時代的華中巨埠

第七章 自東南向西北的城市差異

**節 地理位置

一、沿海沿江城市

二、中部城市

三、西部城市

第二節 交通條件l

一、輪船航運與城市變化

二、鐵路與城市變動

三、交通基礎設施建設與城市變動

四、城市內部交通基礎設施的建設

第三節 經濟基礎

一、發展困難的內地城市

二、沿海沿江城市的發展優勢

三、傳統政治中心城市的轉型基礎

第四節 梯級開放

一、開埠與兩個城市系統的形成

二、東南城市開放及其變遷

三、華北城市的開放

四、信息閉塞、變化緩慢的西部城市

第八章 城市空間擴展與規模劇增

**節 車站、碼頭與城市拓展

一、拆城之舉與拆城之議

二、碼頭(港口)和車站

第二節 城市空間拓展與人口擴張

一、城市空間拓展

二、城市人口擴張

第三節 以貿易、工業為中心的新興城市

一、全國工商業中心城市:上海、天津、漢口

二、區域性工商業新興城市

第四節 “城市病”初現

一、娼妓

二、幫會

第九章 城市功能多樣與職業分途

**節 城市功能轉型及經濟功能的提升

一、城市功能轉型

二、城市經濟功能提升

第二節 現代職業激增與職業分途

一、職業分工與現代職業激增

二、城市職業分途

第三節 傳統職業的延續和解體

一、城市手工業者

二、人力車夫

三、碼頭工人

第十章 城市空間轉變與城市生活

**節 空間的生產與轉移

一、城墻消失與城鄉邊界的打開

二、以茶館為中心的南方城市公共空間

三、街道、公園與百貨公司

第二節 城市生活、休閑與娛樂

一、城市、戲曲與大眾文化

二、城市的娛樂活動

第三節 城市精英與文化網絡

一、城市里的文化精英

二、文化精英的社會網絡

三、城鄉風俗的異同

第四節 城市與性別

一、城市、戲曲與女伶

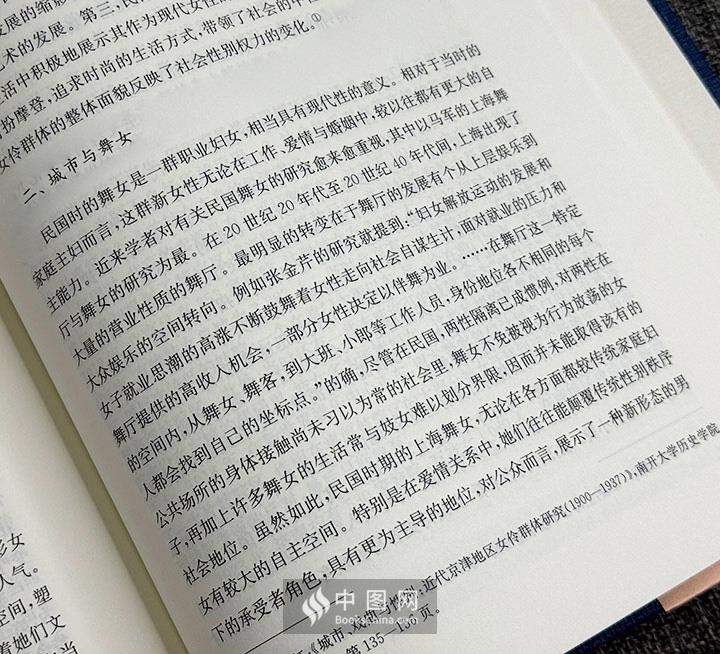

二、城市與舞女

三、城市與女招待

四、城市與情色

結語

參考文獻

索引

后記

城市化進程研究-中華民國專題史-第九卷 節選

城市化進程研究-中華民國專題史-第九卷 作者簡介

江沛,1964年生。南開大學歷史學博士后。1989年起至今在南開大學歷史學系、歷史學院任教。 主要從事“中華民國”史、民國時期華北農村社會和當代中國史的教學與研究工作。著有國內第*本全面評述紅衛兵運動史的學術專著《紅衛兵狂飆》。

秦熠,1971年生,山東濟南人,中南民族大學民族學與社會學學院教師。主要從事中國近代思想文化史與民國社會經濟史研究。

劉暉,中共河南省委黨校副研究員。

蔣竹山,歷史學者,臺灣東華大學歷史學系副教授,主要從事明清醫療文化史、當代西方史學理論、新文化史、全球史研究。

張憲文,1934年10月生,山東泰安人,歷史學家,南京大學中華民國史研究中心主任、歷史研究所所長,侵華日軍南京大屠殺史研究會會長。主要研究方向為中華民國史。

他所主編的《南京大屠殺史料集》是日本軍國主義戰爭罪行的鐵證,受到社會各界的一致好評,成為當今中華民國史研究學界*具標志性的成果。張憲文教授也憑借著杰出的學術研究和高度的國家與民族責任感,作為60名新中國各個時期、各個領域創新創業創優優秀人才的代表之一,也是教育部系統人文學科兩位代表之一。

張玉法,1935年生于山東臺兒莊,著名歷史學家、臺灣中央研究院院士。1948年夏隨學校南遷澎湖。臺灣師范大學史地系畢業。1977年,東華書局出版其著作《中國現代史》。主要研究中國近現代史、山東區域史。

- >

伯納黛特,你要去哪(2021新版)

- >

推拿

- >

上帝之肋:男人的真實旅程

- >

企鵝口袋書系列·偉大的思想20:論自然選擇(英漢雙語)

- >

回憶愛瑪儂

- >

我與地壇

- >

巴金-再思錄

- >

經典常談