-

>

一個陌生女人的來信:茨威格短篇小說集

-

>

女人的勝利

-

>

崇禎皇帝【全三冊】

-

>

地下室手記

-

>

雪國

-

>

云邊有個小賣部(聲畫光影套裝)

-

>

播火記

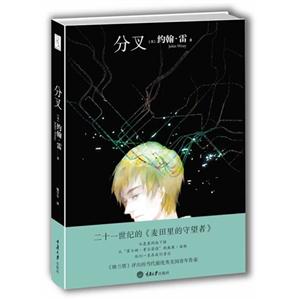

分叉 本書特色

《格蘭塔》雜志評出的*優秀美國青年作家;

一部誕生于紐約地下鐵的小說,一位身處我們這個時代的“霍爾頓·考爾菲德” ;

從懸崖到地下鐵,從“霍爾頓·考爾菲德”到威廉·海勒,他們一直在我們身邊;

作為時代高速發展的產物,地下鐵蜿蜒于地殼*深處,身處其中的你是否有過迷茫與孤獨?16歲幽憂少年威廉·海勒,引你進入紐約地下鐵隧道深處,開始一日追尋自我的逃亡之旅,直到結尾才允許你離開,或許到那時你能找到答案。

生存還是毀滅?小說向我們提出這個問題。身處于這個焦慮時代——生存、人際關系、無處不在的暴力、環境惡化……無時無刻不在侵蝕著每個人的心,佇立在精神分叉的路口,停下來傾聽來自內心深處的種種,終會找到引路的那盞明燈。

分叉 內容簡介

16歲的威廉·海勒因將女友埃米莉推入地鐵被送上法庭,*后被診斷為精神分裂送入精神病院。

威廉于11月11日逃出精神病院,在紐約地下鐵開始他驚心動魄的逃亡之旅。在地下,威廉·海勒遇到年老的錫克教徒、流浪的加拿大女孩以及已失蹤的女友埃米莉;而地上,是正在努力追蹤他的偵探拉蒂夫,以及威廉的母親維奧利特......

11月12日,世界終結于火。

分叉 節選

當他再次睜開眼時,他們又回到隧道里。城市里只有一個隧道,但是,這個隧道就像電話線一樣彎曲、纏繞,看不出哪兒是頭,哪兒是尾。烏洛波洛斯是咬住自己尾巴的龍的名字,隧道也就是烏洛波洛斯。這是他給隧道起的名字。隧道好像是設備齊全的封閉系統,但是,事實上,恰恰相反,隧道根本不是封閉的,在沿線各處都留有一定的空間作為出口,就像鰻魚身上的鰓一樣,出口的大小剛好夠一個人溜進去。此時,火車行駛在第五十三大街。你可以在下一站下車,舒舒服服地穿過出口旋轉閘桿,隧道會一如既往地供火車運行,即使車廂里沒有一個乘客,火車也會照常運行。

兩個男子在下一站下車,下車時,他們扭過頭掃視了一眼,第三個男子向前走,走到另一節車廂。幽憂仔可以看見那個人穿過兩個車廂交會處麻麻點點的門。那個乘這趟火車上下班的人是中年人,身穿夾克衫,那件夾克衫皺巴巴的,是用馬德拉斯布料做的。他是猶太人,也可能是黎巴嫩人。他正在緊張地快速翻閱邊角燙金的皮面記事簿。過不了多久,錫克教徒可能也會換個車廂,那倒是完全正常的。你在隧道里所能做的就是這些事情,以此來打發時間。你過來同人們坐成一排,胳膊、膝蓋和鞋都會碰到一起,你屏住呼吸一會兒,幾分鐘過后,*多半個小時,你就會與他們永遠分別。把分別看成一件羞辱的事是不對的,他自己曾上千次與他人分別。

幽憂仔拍了拍膝蓋,提醒著自己,他上火車不是為了同與祖父同齡的小個子男人談論宗教。他上火車有一個原因。他心里清楚,他的原因是每一個人都可能有的*好的原因。他被賦予了一個使命:人們用的就是這個詞。這個使命意義重大,非常緊迫,可能生死攸關。這個使命像注射器一樣鋒利、光亮、透明。一不小心,他就會喪失這一使命,或者說把它同其他事情混為一談,甚至將這一使命完全忘掉。*糟糕的是,他可能開始疑慮重重。

他轉過身來,面對著錫克教徒,悲傷地點了點頭。

“我在下一站下車,”他用衣袖遮住嘴,咳嗽了一下,然后看了看周圍,那些盯著他看的人把目光轉到了其他方向,“下一站!”他又說了一遍,為的是讓在場的人都能聽到。

“這么快就到了?”錫克教徒說道,“我甚至還沒有問——”

“威廉,”幽憂仔說道,他學著銀行出納的樣子,沖著錫克教徒笑了笑,“威廉?阿姆利則。”

“威廉?”錫克教徒聲音顫抖地說道。他把這個名字念成了“韋良姆”。

“可是,人們稱我幽憂仔。他們喜歡這么稱呼我。”過了好大一會兒:“威廉,見到你很高興,我的名字是——”

“因為我郁郁寡歡,”幽憂仔提高聲音說道,“也因為我喜歡火車。”

錫克教徒什么話也沒有說,仔細地打量幽憂仔,用兩根像小鳥爪子一樣的手指捋了捋小胡子。幽憂仔斷定,錫克教徒想弄清楚他是什么樣的人。一想到這兒,幽憂仔覺得自己很像居住在懸崖峭壁上的隱士。

“地下火車,”幽憂仔說道,“地鐵。在地下幽深的地方。”他感到,他的聲音平靜了下來。“你現在明白了吧?”

***

十月,有人開始叫我幽憂仔。是一個病情很重的人以柔和的語氣這樣稱呼我的。他過去常常裝得很健康。你知道幽憂仔是什么嗎?他說。他從來不看著我。他是以悲傷而又奇特的聲音說話的。你可曾聽說過這樣一個人嗎?我告訴他我不知道。他點了點頭,一臉苦相。幽憂仔原本的意思是一種低矮的帶抽屜的衣柜,他說道。經常是彎腿的,但不總是這樣。矮腳抽屜柜的底部同高腳抽屜柜的底部相似,但是,矮腳柜比高腳柜更矮更平,我什么也沒有說。過了一會兒,他忘記了我還在那里,他開始朝護士吐唾沫。當我第二天看見他時,我問他為什么稱我為幽憂仔。他停下來,認真想了一會兒。他說,幽憂仔是一個無用的東西,而高腳柜就不同了。

后來,有一天,護士們都來了,打開了明亮的燈光。我把臉緊貼進橡膠床單里面。寶寶坐了起來,把雙手伸出去拿罩衫,但是,她們正好從他身邊經過。沒有人笑,沒有人吹口哨。她們不耐煩地嘖嘖叫著,來到我的床邊:嘖嘖嘖嘖嘖嘖。

你上哪兒去了!寶寶說道。看著我。看著寶寶。膿汁從他的面頰流到了毛毯上。她們悄悄地把我從床上拉出來,就像拉開梳妝臺里面的抽屜一樣,給我穿上按扣襯衫和燈芯絨褲子。她們為我梳理頭發,把我的臉擦干凈。她們把我的鞋拴了起來,捏我的面頰,讓我看上去臉上有血色,她們把鞋塞進我的襯衫里。我說,再見了,寶寶,為我照顧我的寶貝兒們。她們都笑了起來。威爾,你還不會離開我們。有人要見你。我說,是誰呢?她們一起搖頭,不要問我問題,羅伯特?P.雷福德,別老是跟我說“可是,可是”的。

她坐在客人休息室里,身后的電視是開著的。她用三個發黃的指頭夾著一支紐波特牌香煙,一副滿心歡喜的樣子。她的頭發本不該那么長。我不知道她是拜訪還是住下。你需要剪發,我告訴她。我來了你高興嗎?她說道,難道你見到我不高興嗎?

你告訴我說送我去一所學校。我說。一所學校,維奧利特。

那時,她搖了搖頭。你有病了,威爾,病得很嚴重。你自己是知道的。她笑了笑。但是,如果你想談,我們現在可以談一談。弗萊西格醫生說,你的病幾乎好了。我環視房間尋找攝像機。弗萊西格醫生是這么說的。好吧,她說。我用*燦爛的笑容沖著她回笑了一下。你覺得怎么樣,維奧利特,你認為我好些了嗎?我又不是醫生。威爾,她說道,你看上去,那個,你看上去像——她不再說話了。那個是什么?我說道,我看上去像什么,維奧利特。她的目光不再看著我,扭過頭去。她朝下看了看桌子。弗萊西格醫生給我身上裝了溫度計,我告訴她,在我的身體里。她什么話也沒有說。你為什么來這兒,我說。她伸手去拿煙灰缸。里面有半支香煙,她撿起來,把煙弄平展,向四周看了看,尋找火柴。她在哪兒都找不到紙板火柴。

難道你不能坐下,威爾?請吧。請你等一會兒,好嗎?你那么想念我——不要用那種語言對我說話。我告訴她,那種語言并不存在。把我從這里帶出去,海勒小姐。你自己知道該怎么做。請簽署文件,給他們開一張支票。我還沒有告發你。我還沒有。那時,她合上了眼睛,威爾,不在這兒,就得進監獄。那是你想要的嗎?我點了點頭。對。我曾蹲過一次監獄,她說,你知道嗎?你當然知道了。我把一切都告訴過你,你記得我告訴你的那些事情嗎?

她身后的電視變了顏色。我知道你能聽見我說話,她說道,行行好,回答我。我記得你為什么進監獄,我說,我記得,媽媽。你想讓我告訴他們嗎?此時,她盯著我看。她使勁閉上雙唇。我認為你不想那樣做,威爾,她說道,如果你那樣做,他們也許不會讓你回家。

我要告訴你一些事情,維奧利特,我大聲喊道。見鬼去吧。你把我弄到了這兒。你簽署了所有的文件。是“腦殼”和“骨骼”告訴我的。我在休息室里從一個電影中看到的。見鬼去吧,維奧利特。不,不要哭。你的臉瘦了,你知道嗎?你的臉瘦了,維奧利特小姐。我父親明天來看我。不是長著令人討厭面孔的婊子。我們準備看水下電影。不是你,海勒小姐。沒有邀請你。你正在干枯。我從來就不是你生的。你的臉正在從你的骨骼中脫落下來。你得精神病了。你令我厭惡,海勒小姐。你是像面包干一樣的干殼。你是博物館里的展品。你是埃及死貓的木乃伊。你的內臟埋在某地的一個罐子里。我不允許你待在這兒。我不能看見你。行行好,滾出這個房間。不要這么對我說話,威爾,她說道。不要那么做。謝謝你來看我,維奧利特,我大聲喊道。不要為我擔心。我有了主意。祝你好運,海勒小姐。我每天都向上帝祈禱,祝你康復。

……

分叉 相關資料

約翰 雷代表了美國小說的新浪潮,《分叉》是他殫精竭慮探索紐約地鐵生活的極為出色的作品。

——《布魯克林孤兒》作者 喬納森 勒瑟姆

美國最具獨創性的年輕作家奉獻給我們一本可以傳世的佳作。這本書引人入勝,充滿同情,令人心潮起伏。《分叉》出色地描寫了16歲少年威爾 海勒,一位身處我們這個焦慮時代的霍爾頓 考爾費爾德。

——《荒誕斯坦》作者 加里 施特恩加特

這部小說具有驚悚小說的節奏。雷的作品深深吸引著我們,開頭幾頁使讀者想起了塞林格,但是結尾和令人回味無窮的意蘊可能使讀者感到震驚,不禁低聲念叨“陀思妥耶夫斯基”。是的,小說確實寫得非常好。

——《柯克斯書評》

直面現實,扣人心弦,給人以極大的精神滿足。

——《紐約時報》

《分叉》是特別富于溫情而又特別敏銳的小說,約翰 雷是勇氣非凡的年輕作家。

——《紐約客》詹姆斯 伍德

一部構思精巧、令人怦然心動的驚險小說,深刻而且富于想象力。

——《城市休閑》周刊

分叉 作者簡介

約翰·雷(John Wray),1971年生于美國華盛頓,他的父母都是任職于美國國家健康學會的科學家。雷在大學的專業是生物學,立志當一名鳥類學家;最后,他自足地當上一名鳥類觀察家。畢業后,他做過計程車司機、場地管理員,還有德語和西班牙語的家教。

雷的處女作《睡眠的希冀》(The Right Hand of Sleep)進入《洛杉磯時報》圖書獎的決選名單,曾獲美國藝術文學院的羅馬獎、懷丁文學獎。他的第二部作品《迦南之聲》(Canaan’s Tongue)是他從孟菲斯市到新奧爾良一路沿著密西西比河的旅途,乘坐美國家得寶公司的木筏寫就的。

2007年,約翰·雷被《格蘭塔》雜志評為美國最優秀的青年小說家。他現居布魯克林,本書是他的第三部作品。

- >

羅曼·羅蘭讀書隨筆-精裝

- >

唐代進士錄

- >

山海經

- >

經典常談

- >

月亮與六便士

- >

月亮虎

- >

小考拉的故事-套裝共3冊

- >

大紅狗在馬戲團-大紅狗克里弗-助人