-

>

四千年農夫 中國、朝鮮和日本的永續農業

-

>

(精)中華古樹名木(全2冊)

-

>

線辣椒優質高產栽培

-

>

生命的藝術:動物解剖學的神秘歷史之旅

-

>

正確使用農藥知識問答

-

>

龍眼譜:外二種

-

>

迷你花園:打造你的玻璃生態瓶

中國香菇栽培史 版權信息

- ISBN:9787550802940

- 條形碼:9787550802940 ; 978-7-5508-0294-0

- 裝幀:一般膠版紙

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>

中國香菇栽培史 本書特色

★ 16開精裝,西泠出版社出版

★ 張壽橙為香菇栽培、香菇歷史文化研究作出了較大的貢獻,獲得“中國香菇生產與市場研究突出貢獻獎”等榮譽稱號

★ 首度發表民國時期菇業檔案材料;清末民國時期香菇貿易資料

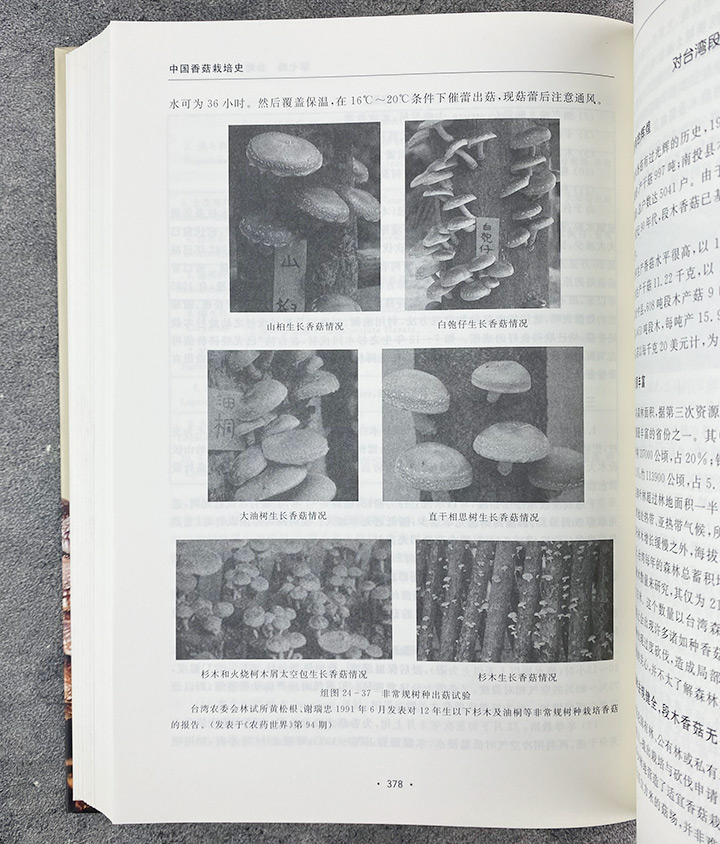

★ 以10萬字篇幅寫了臺灣省的菇業發展史;臺灣百年香菇研究記事;臺灣香菇進出口貿易和香菇農場等重要資料

★ 發掘日本香菇史料編成《中日香菇砍花法栽培史料檢索表》和《香菇史料檢索表》

★ 收錄30余幅香菇歷史分布圖

中國香菇栽培史 內容簡介

《中國香菇栽培史》主要內容包括:中國為世界香菇栽培的發源地、以孢子繁殖為核心的砍花法栽培、獨特的中國香菇文化、魏晉時期香菇已在江南山區栽培等。

中國香菇栽培史中國香菇栽培史 前言

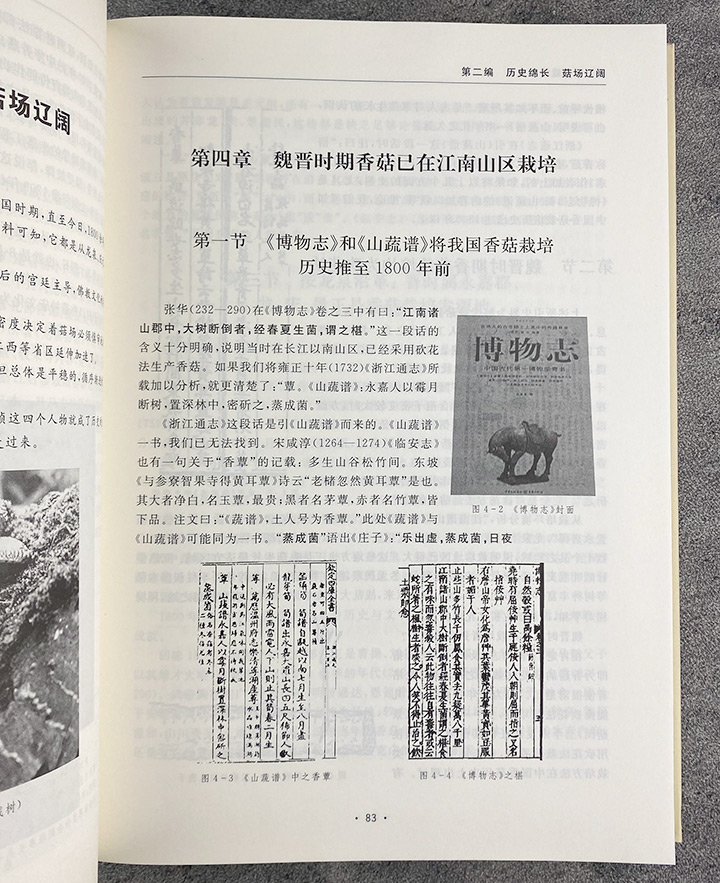

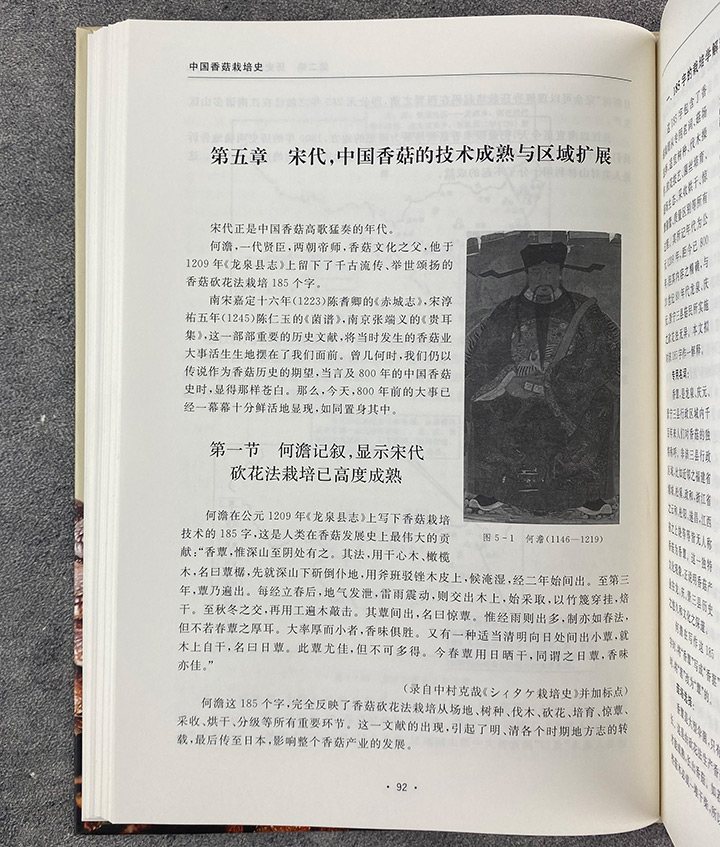

香菇作為大型傘菌,從野生到人工到化,乃至形成如今全球性之產業,其歷史與發展過程,在中國和世界農業文明史上都缺乏一個有系統的記載。史料證明,這一物種的栽培起源和歷史發展都是從浙江龍泉、慶元、景寧三縣、市的菇民區為核心展開的。1960年在拙著《香菇栽培方法》一書中,以王禎《農書·菌子》篇論證龍、慶、景為世界香菇發源地的觀點作了表述。1993年在香港的國際華菌會議上,更就《〈驚革錄〉考》一文論述日本的“鉈目法”源自龍、慶、景菇民的“砍花法”,并于同年發表在《中國香菇栽培歷史與文化》一書中。幾十年來,這方面的研究,不斷取得新的進展。大量史料說明,中國香菇業在南宋時期已相當發達,已出現保鮮技術,其栽培起始期遠在南宋之前。西晉張華(232-290)《博物志》:“江南諸山郡中,大樹斷倒者,經春夏生茵,謂之椹。”從這19個宇可知,栽培歷史已達1800年。這一觀點我們在20多年前即已公布。

明清之后,我國香菇業加速發展。康乾時期,則為我國香菇業之高峰期,廣義菇場已擴展至閩、贛、皖、粵、湘、鄂、川、桂、黔等10余省、區,250多個縣、州、府,有龍、慶、景專以香菇謀生的菇民15萬,僅福建省即有菇民了萬人。

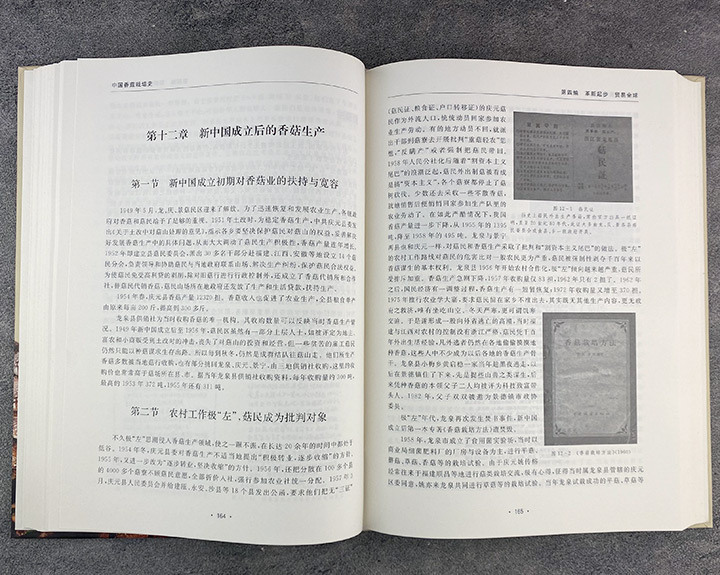

香菇業的停滯與落后在清中后期和民國前后,其內在因素為因循守舊,民貧國衰,其外在因素為日本菇傾銷之市場擠壓。新中國成立后更以“走資本主義”“破壞森林”而橫加批判與摧殘,將這一璀璨的民族農業文明與文化魄寶毀損殆盡,歷史的教訓十分慘痛。

鑒于龍泉、慶元、景寧在我國香菇發展史上所處的特殊地位,并展示這一產業之恢弘歷史,龍泉市政府決定建設一個占地25畝的香菇博物館,由著名香菇企業家、中國食品土畜進出口商會食用菌分會副理事長吳子敬先生獨資興建。這一博物館之規劃和文史資料于2009年3月以中國菌物學會理事長、中國食用菌協會香菇分會名譽會長、中國工程院院士李玉為組長,著名國際蕇茵學者張樹庭教授為副組長的專家組論證和審定,將此館定名為“中華香菇博物館”,吳子敬先生任博物館館長。這本《中國香菇栽培史》就是該博物館的核心文本。

歷史上,菇民由于保守栽培秘密,一切行蹤等均反對記錄于文宇,除1209年之何澹、1313年之王禎外,多只語片言。要將些許殘磚破瓦,拼拼接接成一大廈,實在令人畏懼。一想起當年裘維蕃教授的關懷與教導,想起張樹庭教授、黃年來研究員等的激勵與期望,以及臧移教授評價《中國香菇栽培歷史與文化》為傳世之作,他們都熱望此次重著《中國香菇栽培史》為中華農史增輝,更覺壓力巨大和責任重大。坦率而言,這本書只能作為一種文稿,提供個人之心得,供研究與參考而已,如果真正能達到拋磚引玉的作用,那就太奢望了。

期待大家的批評指正!

張壽橙

2012年8月于龍泉

中國香菇栽培史 目錄

概論

**節 中國香菇栽培歷史概況

第二節 中國香菇栽培1800年的史料見證

**編 閩浙之交菇源圣地

**章 中國為世界香菇栽培的發源地

**節 江浙之巔菇源圣地

一、發現香菇,馴化與栽培香菇,歷史漫長

二、世界上*早吃香菇的是龍、慶、景菇民的先人

第二節 在勞動與謀生過程中創造的砍花法

第三節 以傳承砍花法栽培而形成的菇民區

第四節 菇民區之特征

一、嚴酷的自然環境

二、千百年來菇民遠涉他鄉尋找菇場

三、菇民區內生活和生產都具有與一般山區不同的特征

四、菇民與菇山生存

第五節 香菇業與菇民區經濟

附錄一 餓殍遍山野菇民死難多一一龍泉龍溪鄉l941年災荒的歷史記錄

附錄二 菇民研究

第二章 以孢子繁殖為核心的砍花法栽培

**節 砍花法開創了人類以孢子繁殖大型真菌之先河

第二節 砍花的作用和機理

一、承受孢子

二、破壞樹皮結構

三、平衡水分,防止樹皮起翹

……

參考文獻

后記之一

后記之二

后記之三

中國香菇栽培史 節選

中國香菇栽培史 作者簡介

張壽橙,一個飽經滄桑,心中只有“香菇”二字的倔強老人,今年已78歲。1988年在香港首倡“海峽兩岸菇業聯誼會”,為大陸首席代表;2000年在武漢獲選中國香菇聯合會副會長;2006年獲“全國優秀老科技工作者”稱號;2007年選為中國食協香菇分會名譽會長;2009年獲中國香菇生產與市場研究突出貢獻獎,為全國唯一獲此殊榮者。

1960年,編著《香菇栽培方法》一書,為新中國成立后第一本香菇專著;1981年著《就王禎(農書·茵子》篇論龍、慶、景為世界香菇栽培發源地;1993年著《中國香菇栽培歷史與文化》,揭示了千年“傳媳不傳女”的砍花秘技;《(驚蕈錄)考》論證日本鉈目法與中國砍花法的歷史淵源等,被臧穆教授譽為“傳世之作”,獲張樹庭教授的高度認同。裘維蕃教授予以高度評價:“尊著考據周詳,用以證明香蕈技術東渡的事實,厥功甚大,十分欽佩。”

他一生勤奮,發表了350余篇觀點鮮明、維護菇民權益、正氣凜然的論文,僅《菇林是非三十年》冊即收入論文43篇。1981年《香菇發源地》和1999年《泣血的香菇,呼喚政策的保護》兩篇論文,參加浙江省自然科學優秀論文評比,兩次均獲全省最優獎,排為第一名。他對中、日香菇市場博弈的文章,引起日本國會議員的特別關注;他的著作已由龍泉、云和等縣、市圖書館收藏,浙江省文化廳專辟“中國香菇(龍泉)數據資源庫”,對其250萬字著述逐頁錄入,可在網上自由閱讀。近著《中國香菇發展史》亦為在建中華香菇博物館之史料文本。

- 主題:

因為以前去過一次浙江麗水慶元,而且在著名的香菇栽培發源地住過兩天,是個叫龍巖村的地方,百十戶人家,安靜祥和,村里有廟,供著香菇之祖吳三公,所以特地買了這一本書來看。龍巖村后有小路通往百山祖,去徒步了一天,見到了原始森林。臨走買了一袋村人自己曬的香菇,這里的香菇非常有意思,干的是多大,泡發出來還是一樣大。

- >

伊索寓言-世界文學名著典藏-全譯本

- >

史學評論

- >

企鵝口袋書系列·偉大的思想20:論自然選擇(英漢雙語)

- >

回憶愛瑪儂

- >

中國人在烏蘇里邊疆區:歷史與人類學概述

- >

有舍有得是人生

- >

月亮虎

- >

新文學天穹兩巨星--魯迅與胡適/紅燭學術叢書(紅燭學術叢書)