-

>

圖說武當秘技系列:武當密傳短棍

-

>

國際象棋入門 修訂本

-

>

西北八門拳技蹤述

-

>

健身氣功圖解:八段錦 五禽戲 易筋經(jīng) 六字訣

-

>

實用武術擒拿訓練教程:擒拿解脫和反擒拿

-

>

武當流通門技擊闡秘

-

>

武當流通門武功闡秘

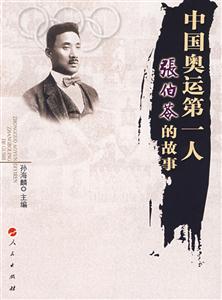

中國奧運第一人張伯苓的故事 版權信息

- ISBN:9787010070643

- 條形碼:9787010070643 ; 978-7-01-007064-3

- 裝幀:一般膠版紙

- 冊數(shù):暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>

中國奧運第一人張伯苓的故事 本書特色

本書史料翔實,圖文并茂,既是一部講述近代中國奧運歷程、傳播現(xiàn)代奧運理念的信史,也是一本增強民族自信心、弘揚愛國主義精神的教材,更能為推進中外體育和文化交流,營造迎接北京奧運會的喜慶氣氛,擴大中國在國際舞臺上的影響,發(fā)揮積極的作用。

中國奧運第一人張伯苓的故事 內(nèi)容簡介

北京2008年奧運會正在向我們走來。一百年前,是誰*早在中國點燃參與奧林匹克運動的夢想?近代中國奧林匹克運動走過怎樣的發(fā)展歷程?

本書以確鑿的史料表明,與現(xiàn)代奧林匹克之父顧拜旦生活在同時代的中國教育家、天津南開學校創(chuàng)始人之一張伯苓,不僅在中國*早點燃參與奧林匹克運動的夢想,而且為在中國傳播與踐行奧林匹克精神進行了不懈的奮斗,他是當之無愧的“中國奧運**人”,被譽為“中國的顧拜旦”。

通過本書,讀者將循著張伯苓的人生軌跡,重溫奧林匹克運動在中國的緣起與發(fā)展,體味奧林匹克運動對于人類文明史的重大貢獻及其旺盛的生命力。

中國奧運第一人張伯苓的故事 目錄

1. 報考北洋水師學堂

2. 威海衛(wèi)與巴黎

3. 創(chuàng)辦南開中學堂

4. 天津基督教青年會

5. 點燃奧林匹克夢想

6. 在南開學校的體育實踐

7. 威震全國的“南開五虎”

8. 南開棒球、壘球名天下

9. 享譽排壇的南敏排球隊

10. 捧回“愛羅鼎”杯的足球隊

11. 南開運動員*榮耀

12. 崇尚良好的體育道德

13. 推進近代天津體育

14. 創(chuàng)建中華全國體育協(xié)進會

15. 倡導并參與全國運動會

16. 發(fā)起遠東運動會

17. 第十屆奧運會

18. 橫眉怒對偽“滿洲國”

19. 第十一屆奧運會

20. 名垂史冊的華北運動會

21. 行使中國的體育主權

22. 振奮國人志氣的愛國絕唱

23. 中國體育向何去

24. 扶持國產(chǎn)體育器材

25. 體育名師的“伯樂”

26. 開女子體育運動之先河

27. “九九”體育節(jié)

28. 第十四屆奧運會

29. 神交顧拜旦

30. 記住張伯苓

參考文獻

后記

中國奧運第一人張伯苓的故事 節(jié)選

1. 報考北洋水師學堂

在中國近代史上,有一支讓國人交織著悲壯與屈辱的軍隊——北洋水師。透過文藝作品,人們景仰這支軍隊中鄧世昌等愛國將士的舍生取義,慷慨赴死,也熟知清王朝在中日甲午戰(zhàn)爭中的腐敗無能,喪權辱國。

其實,更多的北洋水師官兵是默默無聞的,他們?yōu)楸Pl(wèi)國家的疆域而戰(zhàn)斗或捐軀,卻背負著太多的歷史責任。本書的主人公張伯苓,就是他們之中的一員。

張伯苓,名壽春,1876年(清光緒二年)4月5日生于天津。張伯苓的父親張久庵年輕時不重功名,教家館,精樂器,人稱“琵琶張”。張伯苓降生時,張久庵年屆四十有三,人到中年的他,意識到人生苦短,應有作為,就堅決不讓孩子再玩琵琶,說是玩琵琶會玩物喪志。他把希望全都寄托在孩子的身上,寄托在對孩子進行良好的教育上。

為此,張久庵憑借著在天津的名望,請津門耆宿于澤久先生按照自己的意思題詩一首,詩云:“功名蹭蹬老風塵,寄傲弦歌樂此身。置散投閑殊自得,讀書有子不嫌貧。”通過這首詩,人們不難看出張久庵對于張伯苓的要求與期望。張伯苓記住了這些教誨,成年后請書法家呂咸先生書寫,裝裱在鏡框內(nèi),作為張家的家訓傳世。

張伯苓自幼聰穎,年齡稍長性情剛直,每逢路見不平,常為弱者辨析是非曲直。當時正值張久庵家道中落,每日為生計奔走操勞,無力為張伯苓延師教學。這個時候剛好有位同族家道殷實,請了家館老師教子讀書,張久庵征得該家同意,遂送張伯苓前去附讀。但是,好景不長,張館告停,張伯苓失學。不久,有位劉先生開辦義塾,設館招收貧寒子弟,張伯苓這才得以繼續(xù)求學。

19世紀中后期,中國洋務運動日益發(fā)展。在推進洋務運動的過程中,時任直隸總督兼北洋大臣的洋務派代表人物李鴻章,認為培養(yǎng)人才是當務之急,比較注重提倡創(chuàng)辦與洋務事業(yè)配套的新式學堂,1880年他奏請清廷在天津設立了北洋水師學堂。1891年,不滿十四歲的張伯苓以優(yōu)異成績考入這所為培養(yǎng)北洋海軍后備人才的軍事學堂。

為了延攬人才,吸引學生,北洋水師學堂招生時提出了優(yōu)渥的就學條件,規(guī)定來學堂讀書的學生,不僅免交食宿費,而且每月發(fā)放贍銀四兩的補貼。這樣的條件,對于立志求學卻苦于家境不佳的貧寒子弟確實有吸引力。當時中華民族正面臨著生死存亡的嚴峻考驗,許多熱血青年以反對列強侵略、挽救民族危亡為己任,希望通過學習西方先進的軍事科學知識和技能來尋求強國的路徑。

張伯苓自幼家境貧寒,生活坎坷,對國家危難更有一番深刻的體驗,自然心存報國壯志。天津作為北京的門戶,歷來是北方陸路海航的重要碼頭,戰(zhàn)略地位非常重要,海軍又是現(xiàn)代化程度較高的新興兵種,因此,在天津北洋水師學堂學習,將來比較容易為保家衛(wèi)國盡一份力量;加上北洋水師學堂優(yōu)厚的學習條件,這都成為他報考這所學堂就讀的直接原因。

張伯苓入學后學習駕駛,每次考試都名列**。其時的北洋水師學堂總教習和監(jiān)督,是從英國留學歸來的近代中國著名啟蒙思想家嚴復。嚴復主張改革中國的傳統(tǒng)教育,引進西學,開啟民智,以教育為強國之本。他向?qū)W生傳播達爾文的進化論,強調(diào)在激烈競爭的時代通過教育提高國民的素質(zhì)。受嚴復的影響,張伯苓較早地接受了西方教育思想,接觸了西方近代體育。

年幼時張伯苓曾體弱多病,在北洋水師學堂他不但得到游泳、單杠、雙杠、兵式體操等中國傳統(tǒng)體育項目的訓練,而且學會了擊劍、拳擊、啞鈴、足球、跳欄、競走、跳遠、跳高等外來的體育項目。體育鍛煉和重視習武讓張伯苓的身體變得健康而強壯,他對各種強身健體的體育活動都很熱衷,并且樣樣精通,尤其擅長爬桅桿,他爬桅桿速度之快聞名全校,年年奪標。

2. 威海衛(wèi)與巴黎

1894年,十八歲的張伯苓以**名的優(yōu)異成績在北洋水師學堂第五期駕駛班畢業(yè)。正當他壯懷激烈地投身軍旅生活,憧憬著駕駛戰(zhàn)艦、抵御列強、報效國家的前景的時候,中日甲午戰(zhàn)爭爆發(fā)了。

張伯苓來到山東威海衛(wèi)劉公島北洋水師駐地,聽到的是中國海軍慘敗、幾乎全軍覆沒的消息,而整個北洋水師竟然沒有一艘可供水師學堂畢業(yè)生實習用的艦艇,讓張伯苓無比悲憤,受到極大的刺激。隨后,他在劉公島目睹了一個英國兵和一個中國兵站崗的情景:那英國兵,身體魁偉,穿戴得很莊嚴,面上露著輕蔑中國人的眼神;而中國兵,面色憔悴,兩肩高聳,身穿一件破舊的衣服,胸前有個“勇”字……

在張伯苓的眼里,這兩個兵真有天地的分別,作為一個中國人,他感到一種難言的苦澀。他站在劉公島的海岸,眼望蒼茫的大海,耳聽著海浪拍岸,心潮澎湃。他忽然意識到,自己苦苦思索并尋求的海軍救國之路卻救不了中國!看來,國家的強弱固然與國防武備有重要關系,而更重要的是國民的科學文化素質(zhì)和體魄健康狀況,在現(xiàn)代世界中欲求生存,必須有強健的國民。因為無船實習和操練,張伯苓與他的同學們不得不回家待命。

就在張伯苓為中日甲午戰(zhàn)爭的失敗而憤懣的時候,在遙遠的歐洲,也有一位愛國志士在為他的祖國的命運而憂心忡忡。他叫皮埃爾·德·顧拜旦(PierreDeCoubertin,1863—1937),1863年1月1日出生于法國巴黎一個信仰天主教的貴族家庭。顧拜旦是家中*小的孩子,從少年時代就對體育有了廣泛的興趣,他聰明伶俐、勤奮好學,對文史課程有濃厚的興趣,并饒有興味地涉獵了古希臘的燦爛文化。中學畢業(yè)后,他先入軍事學院就讀,繼而攻讀教育,后又赴英國留學。那時,他對法國在1870年的普法戰(zhàn)爭中失利深感痛心,希望通過改革教育,增強民眾體質(zhì),來振興法國。

在古希臘文化熏陶和當時英國資產(chǎn)階級教育的影響下,顧拜旦萌發(fā)了改革法國教育制度和倡導體育運動的思想。大學畢業(yè)后,他沒有聽從父母的規(guī)勸,選擇了從事教育和體育的道路。回國后,他陸續(xù)發(fā)表了《教育制度的改革》、《運動的指導原理》等一系列著作,提出不少改革教育和發(fā)展體育的建議,產(chǎn)生了一定的國際影響。1888年,他就任法國學校體育訓練籌備委員會秘書長。翌年,他代表法國參加了在美國波士頓召開的體育訓練大會。與會期間,他進一步了解了世界體育發(fā)展的動態(tài),敏銳地感到近代體育的發(fā)展正在走向國際化。

1890年,顧拜旦生平**次訪問了奧林匹克運動的發(fā)源地——希臘的奧林匹亞,產(chǎn)生了舉辦由各國參加的奧林匹克運動會的想法,想以此增進各國運動員之間的友誼。經(jīng)過顧拜旦及其同事們的精心籌備,1894年6月在巴黎勝利召開了恢復奧林匹克運動會代表大會。來自15個歐美國家的79名正式代表參加了會議,一致通過恢復奧林匹克運動的憲章,確定了現(xiàn)代奧運會的宗旨。為了籌辦現(xiàn)代奧運會,還正式成立了奧運會的永久性的領導機構——國際奧林匹克委員會。希臘著名詩人維凱拉斯被選為**任主席,顧拜旦當選為秘書長。

張伯苓比顧拜旦晚出生13年,屬于同一個時代的人。1894年,當顧拜旦在巴黎致力于建立現(xiàn)代奧林匹克運動的時候,張伯苓在威海衛(wèi)正經(jīng)歷著民族危亡的切膚之痛。他們雖然由于地域的阻隔而無緣謀面,卻心有靈犀一點通,在將教育與體育結(jié)合起來,改變與提高國民素質(zhì),建立一個團結(jié)、友誼、美好的新世界等理念方面,他們有著共同的激情與追求。果然,在顧拜旦建立現(xiàn)代奧林匹克運動的幾年之后,張伯苓開始了教育與體育的艱難跋涉。

3. 創(chuàng)辦南開中學堂

1896年春天,張伯苓重返威海衛(wèi),進入通濟號實習艦做見習軍官。其間,他遭遇了終生難忘的國恥:帝國主義者在中國爭奪勢力范圍,已由日軍占領的中國威海衛(wèi)軍港交還中國,然后轉(zhuǎn)租于英國,張伯苓隨艦奉命前去辦理交接。

兩天的時間里,在本來屬于中國領土的威海衛(wèi)軍港,年輕的愛國軍人張伯苓目睹了“國幟三易”的恥辱。事后,他無數(shù)次地向人們講述:“我在那里親眼目睹兩日之間三次易幟,取下太陽旗,掛起黃龍旗;第二次,我又看見取下黃龍旗,掛起米字旗。當時說不出的悲憤交集,乃深深覺得,我國欲在現(xiàn)代世界求生存,全靠新式教育,創(chuàng)造一代新人。”張伯苓痛感,中國雖大,歷史雖久,但人落伍了。他說:“我乃決計獻身于教育救國事業(yè)。”

1898年11月,張伯苓懷著上述信念,憤然離開海軍,回到天津,棄武從文,投身教育救國。當時的天津,有一位名叫嚴修的愛國人士。嚴修(1860-1929),字范孫,天津人,曾授晚清翰林院編修,任貴州學政。甲午戰(zhàn)爭中國戰(zhàn)敗,嚴修在痛心疾首之余,更多地是在思考中國的圖強之路,痛感“欲強中國必須變法維新,而變法維新則非創(chuàng)辦新教育不可”。1897年10月,他在戊戌變法的前一年,就奏請清廷廢除科舉,開設經(jīng)濟特科,被梁啟超稱為“戊戌變法之源點”。

張伯苓回到天津的時候,恰逢嚴修也辭官返回天津。嚴修是革新派,不讓子弟死讀“四書五經(jīng)”,而要學習英文、數(shù)學、物理等新課程、新知識,畢業(yè)于北洋水師學堂的張伯苓正長于這些課程。于是,嚴修聘請張伯苓到自己的家塾當了教師,以新學傳授嚴家子弟。張伯苓平素景仰嚴修的道德文章,視嚴修為師,嚴修也視張伯苓如友,兩位先生志同道合,聯(lián)手開始教育救國的奮斗。不久,天津邑紳、鹽商王奎章也設家館,延請張伯苓教授王家子弟,是為王館。彼時,嚴館、王館共有學生十余人,張伯苓分為上下午兩處授課。

張伯苓在嚴館肩負英語、數(shù)學、理化等課程的教學,同時增加操身(即體育)課程。他依照北洋水師學堂的體操用具,繪制啞鈴及木棒圖樣,請木匠制作,供學生使用。練習跳高沒有竿、架,他就用椅子架一條帚竿。學生的辮子起初常把竿碰掉,他們后來索性盤起辮子、脫下長衫去跳。練習體操沒有木馬,他就讓學生曲身,兩手撐膝,代做木馬練習騰越。張伯苓用西式體育教學實踐,**次敲開古老的中國塾館的大門,它比清廷《奏定學堂章程》中規(guī)定的學堂開設體操課要求提早了五年。

1904年,張伯苓隨嚴修赴日本考察大中學校教育制度,使他對日本的教育發(fā)達有了更全面的認識,提出了“中國教育之兩大需要:一為發(fā)達學生之自創(chuàng)心;一為強學生之遵從紀律心。”回國時,他們帶回許多教育和科學的儀器。回國后,張伯苓致函嚴修,提出辦理中學的若干具體問題,隨后他們合并了嚴館、王館,借用四棵樹嚴宅偏院一部分房屋做教室,將私塾改為新式中學,同年10月開學,有學生七十三人,每月經(jīng)費200兩紋銀,由嚴、王兩家撥助。學校初名“私立中學堂”,后改名“敬業(yè)中學堂”,次年又改稱“私立**中學堂”,嚴修為校董,二十八歲的張伯苓任監(jiān)督,即校長,主持日常校務。

隨著入學學生人數(shù)的增加,原有校舍已不能適應發(fā)展需要。這時,適逢天津邑紳鄭菊如捐助坐落在舊城西南城角的空地十余畝,建起新校舍,因其地名為南開洼,1907年2月學校喬遷并改校名為“私立南開中學堂”,后以此為發(fā)祥地,興辦南開大學、南開女子中學、南開小學,逐漸發(fā)展起南開系列學校。

南開中學堂的穩(wěn)步發(fā)展,極大地改善了辦學條件,開展體育活動的環(huán)境更好了,張伯苓的教育、體育思想也進入到了一個新的階段。

張伯苓的教育體育觀歷來是與國家發(fā)展聯(lián)系在一起的,他曾在《以教育之力量使中國現(xiàn)代化》一文中寫道:“我之教育目的在以教育之力量,使我中國現(xiàn)代化,俾我中華民族能在世界上得到適當?shù)牡匚唬恢潦芴蕴S_此種目的務須對癥下藥,即:注重體育,鍛煉健強之國民。”所以他認為:“強國必先強種,強種必先強身”。體育的宗旨應“以訓練團結(jié),合作,健全之身心為目的。”他說:我國“國民體魄衰弱,精神萎糜,工作效率低落,服務年齡短促。原因固屬多端,要以國人不重體育為其主要原因。”

如此開闊的視野使得張伯苓形成高人一籌的見地。他說:“教育一事非獨使學生讀書習字而已,尤要在造成完全人格,三育并進而不偏廢。”但“德智體三育之中,我中國人所*缺者為體育。”因為“歐美人之知識發(fā)達,我國人固望塵莫及,然其學術發(fā)達之年代尚不為久,我國人竭力追之,猶可及也。至體育,則無論歐美,與日本人較,已相差遠矣。”

他又說:“教育里沒有了體育,教育就不完全。我覺得體育比什么都重要。我覺得不懂體育的,不應該當校長。”提出要將學校體育放在與德育、智育同等重要的位置上,并進一步認為:“無論學校與社會,必須德智體群四育并重,不可偏于求知的智育。”他說:“自認教育與體育,絕對不能分離。”

由此,張伯苓大聲疾呼:“強我種族,體育為先”。他強調(diào),過去人們誤以為“提到強便有一種聯(lián)想,就是軍隊、軍火等。”他說:“其實不然,乃是關于我們個人身體的鍛煉。”張伯苓舉在美國學習的幾個大學礦科畢業(yè)生與他談話的例子說:“他們都是在美國Ford車廠做工的,并且在我們大學時非常強壯。中國人中之較健者,這次他們都感到體力的缺乏,身體不如外國人,工作的效率不能與外國人相較。”

他說:“這不是個人的不健全,乃是我們的歷史使然,一代一代地傳下來,形成了我們危弱的身體,所以我們身體的健壯是要緊的。我們的身體強不見得是要打仗,就是做事也很要緊。”他還說:“外國人四五十歲是正當工作的時間,我們中國人三十歲以后便做整壽,大概四十歲便入黃土了。體力、腦力不充足,做事的效果如何能好?我們在學校里絕不應該像現(xiàn)在一般人一樣。”

因此,當他看到操場上一個個南開學生生龍活虎的樣子時,抑制不住內(nèi)心的喜悅說道:“有了好身體,才能有堅強的意志,擔起建設國家的重任。身體若不好就失掉做事的本錢,什么也談不到了。”

- >

小考拉的故事-套裝共3冊

- >

上帝之肋:男人的真實旅程

- >

隨園食單

- >

巴金-再思錄

- >

姑媽的寶刀

- >

伊索寓言-世界文學名著典藏-全譯本

- >

自卑與超越

- >

莉莉和章魚