-

>

百年孤獨(2025版)

-

>

易中天“品讀中國”系列(珍藏版全四冊)

-

>

心歸何處

-

>

(精裝)羅馬三巨頭

-

>

野菊花

-

>

梁啟超家書

-

>

我的父親母親:民國大家筆下的父母

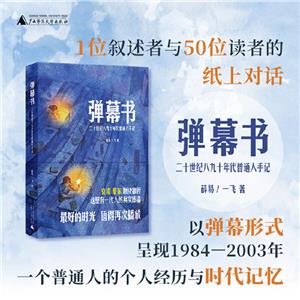

彈幕書:二十世紀八九十年代普通人手記 版權信息

- ISBN:9787559879516

- 條形碼:9787559879516 ; 978-7-5598-7951-6

- 裝幀:平裝-膠訂

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>

彈幕書:二十世紀八九十年代普通人手記 本書特色

以個人視角切入時代變遷,講述一代人的成長記憶。本書以時間為順序,以學年為標志,記錄了一位普通80后成長的20年,也呈現了中國改革開放后發生巨變的20年。

1位敘述者 50位讀者點評的“彈幕”模式。50位讀者以手寫批注的方式,插入自己對書中內容的感受,不同時代、年齡、身份的人在紙上展開對話,形成了“彈幕”式的交流互動。

版式靈動,別出心裁。書中不僅有剪報一樣的拼貼小圖片,還有多位畫家的繪畫作品,正文旁插入的“彈幕”也用彩色手寫字呈現出來,使得整本書充滿了溫情和趣味。非虛構作家袁凌、小說家蔡東傾情推薦。他們稱其突破了個人經驗的局限,留存了一代人的真實記憶。

編輯推薦

本書以學年為標志,回憶了一個80后從幼兒園到大學畢業苦樂交加的成長經歷。出身于農村,雖然有廣闊的田野和自然可以親近、嬉戲,但是無法逃避的田間勞作很快就結束了作者懵懂的幼年時期;他切身體會到生活的不易,開始了苦讀的少年時期;直至考上大學,經歷頭角崢嶸、迷茫彷徨的青年時期……1984—2003年不僅是作者成長的20年,也是中國改革開放后發生巨大變化的20年,許多新事物、新潮流涌現了又消失了,通過作者的回顧,我們可以重溫被遺忘的過往。

書中除了作為主要敘述者的作者,還有一個由50位讀者組成的“時光點評團”。點評團成員年齡跨度達半世紀,從50后到00后,他們的點評有的是人生經歷的回顧,有的則是不了解情況的好奇發問,或者是跨越時空的共情。彈幕形式的點評、對話,讓整本書不再是一個人的記憶,而是一代人甚至幾代人的故事,讓人感受到一個個普通人真實的體溫。

彈幕書:二十世紀八九十年代普通人手記 內容簡介

本書是一部以時間為順序、以敘述 點評的模式書寫的敘事散文集,以個人視角切入時代變遷,講述80后一代人的成長記憶。書中呈現的1984—2003年不僅是作者成長、學習的20年,也是中國改革開放后發生巨大變化的20年。在作者的敘述之外,50位讀者以手寫批注的方式,插入自己對書中內容的感受,有回憶,有追問,有調侃,還有共情,不同時代、年齡、身份的人在紙上展開對話,形成了“彈幕”式的交流互動。書中不僅有剪報一樣的拼貼小圖片,還有多位畫家的繪畫作品,加上彩色跳躍的“彈幕”,整本書充滿了溫情和趣味。

彈幕書:二十世紀八九十年代普通人手記彈幕書:二十世紀八九十年代普通人手記 前言

自序

這是一本有關記憶的書。

記憶這東西,通常很私人。就像我經常夢見爺爺奶奶,在天橋旁邊的那座小房子里。我看見奶奶已雙目失明,仍摸索著走到陽臺的水龍頭那里洗碗。爺爺提著那個綠色的貓形塑料水壺澆花,月季花開了一半。

他們都不說話。我知道他們早已去世了,但還是有些恍惚,醒來后要愣好一陣子。

就像我獨自爬山,等綠燈過馬路,或在有月亮的夜晚喝完酒回家,常常想起大學的好兄弟老八,如果他此刻在身邊又會怎樣……這些記憶難以訴說,就像一縷青煙,一開口就散了。

彈幕書:二十世紀八九十年代普通人手記 目錄

楔子 “饑餓年代”的背影

1984 消失的“育紅班”

1985 野地里的天堂

那夜,奶奶的回家路

1986 我上過三次一年級

1987 信天游,舊舞臺

1988 小狗“物物”的命運

1989 麥垛上的月亮

1990 自行車的晃,火柴槍的狂

泥灣里的歡樂與死亡

1991 棉花的味道

1992 瀟灑走一回

分頭、茉莉花、孬種的樣子

1993 刀刃上的冬天

金庸和我的蠻荒青春

1994 小樹林里的鴛鴦蝴蝶

1995 復讀班紀事

1996 頭頂上的倒計時

1997 喧嘩與寂然

1998 鞭子底下

1999 紙上青春

北院故事

磁帶殺手,蘭二時光

世紀末的嬉戲

2000 新世紀是碗什么湯

五四三二,花樣年華

2001 理想、肚子、愛情、月亮

2002 翻云覆雨手

2003 “非典”歲月

彩蛋 十個故事

彈幕書:二十世紀八九十年代普通人手記 節選

1989

麥垛上的月亮

那時,我們周圍的學校沒有寒暑假。一年有三個假期,分別是:麥假一周,秋假三周,年假三周。

麥假和秋假是農忙假,小學生要幫家里干活。年假,顧名思義,就是過年了。

農忙假不是“過家家”,小學生是真要干農活的,尤其是春夏之交收麥子的時候。俗話說,“一麥趕三秋,官家小姐下繡樓”,說的就是麥收時節,農活鋪天蓋地而來,要沒日沒夜地忙,任你再怎么嬌貴,都得下地干活的。

麥地之美,無數作家和詩人曾贊美過,在農民心中,更承載著全家人一整年的生活和希望。每一個麥穗都沉甸甸的,每一根麥芒都直刺青天。烈日高懸,催促著搶收,快些、再快些。

麥子是自家的,沒人敢搶你的,為什么還要搶?又搶些什么呢?

其一,搶時間。麥子由青變黃,幾乎是在一夜之間完成的。麥子跟玉米不同。玉米熟了,即便不從桿上掰下來,也不會有太大影響。但麥子熟了,如果不及時收割脫粒,就會從麥穗上炸飛,散落到地里,再也收不起來。那種減產將是致命的。

其二,搶天氣。麥收時間本來就短,又值暮春初夏,時常下雨。一旦碰上陰雨連綿天氣,麥子就可能收不回來了,即便收回來也只能堆在場院里等天晴。若不及時晾曬,麥子就會發霉,甚至發芽,一年心血付諸東流。

其三,搶場院。麥子收回來,要在場院里攤成薄薄的一層,暴曬一兩天之后,才能進行下一步操作。村里的場院面積有限,分給各家也是不大的一塊。然而,每家少則七八畝,多則十幾畝地的麥子,自家場院根本不夠用。只能跟鄰居協調好時間,輪番曬麥子,一般都是誰先收誰先曬。

所以,搶字當頭,麥收如火。

麥地變黃了,扒開麥穗,看看麥粒飽滿了。父親連夜把鐮刀磨得雪亮,看哪個鐮頭松了,就墊上一塊破布,務求鋒利、稱手、結實。我也分到一把短柄鐮刀。之前早有了割草的經驗,父親只是叮囑我,握鐮刀的手一定要穩,離腿要遠一點,免得被割傷了。

1989

麥垛上的月亮

那時,我們周圍的學校沒有寒暑假。一年有三個假期,分別是:麥假一周,秋假三周,年假三周。

麥假和秋假是農忙假,小學生要幫家里干活。年假,顧名思義,就是過年了。

農忙假不是“過家家”,小學生是真要干農活的,尤其是春夏之交收麥子的時候。俗話說,“一麥趕三秋,官家小姐下繡樓”,說的就是麥收時節,農活鋪天蓋地而來,要沒日沒夜地忙,任你再怎么嬌貴,都得下地干活的。

麥地之美,無數作家和詩人曾贊美過,在農民心中,更承載著全家人一整年的生活和希望。每一個麥穗都沉甸甸的,每一根麥芒都直刺青天。烈日高懸,催促著搶收,快些、再快些。

麥子是自家的,沒人敢搶你的,為什么還要搶?又搶些什么呢?

其一,搶時間。麥子由青變黃,幾乎是在一夜之間完成的。麥子跟玉米不同。玉米熟了,即便不從桿上掰下來,也不會有太大影響。但麥子熟了,如果不及時收割脫粒,就會從麥穗上炸飛,散落到地里,再也收不起來。那種減產將是致命的。

其二,搶天氣。麥收時間本來就短,又值暮春初夏,時常下雨。一旦碰上陰雨連綿天氣,麥子就可能收不回來了,即便收回來也只能堆在場院里等天晴。若不及時晾曬,麥子就會發霉,甚至發芽,一年心血付諸東流。

其三,搶場院。麥子收回來,要在場院里攤成薄薄的一層,暴曬一兩天之后,才能進行下一步操作。村里的場院面積有限,分給各家也是不大的一塊。然而,每家少則七八畝,多則十幾畝地的麥子,自家場院根本不夠用。只能跟鄰居協調好時間,輪番曬麥子,一般都是誰先收誰先曬。

所以,搶字當頭,麥收如火。

麥地變黃了,扒開麥穗,看看麥粒飽滿了。父親連夜把鐮刀磨得雪亮,看哪個鐮頭松了,就墊上一塊破布,務求鋒利、稱手、結實。我也分到一把短柄鐮刀。之前早有了割草的經驗,父親只是叮囑我,握鐮刀的手一定要穩,離腿要遠一點,免得被割傷了。

我心里有點兒期待,有種電視劇里大戰前夜的感覺。

第二天早上一睜眼,家里只剩下奶奶,父母早就下地去了。每到農忙時,奶奶都從城里回來,幫著做飯以及照看我。我有點生氣,為什么不等我?“你別著急,他們過會兒就回來吃飯了,吃完飯你再跟著去。”奶奶一邊說著,一邊把和好的玉米面倒進熱氣騰騰的大鍋里。

其實,所謂“豐收的喜悅”,那是在收割之前和完事之后才會有的,在割麥子的過程中,心里除了“割”之外一無所有。割麥子要一手把住麥穗下面的位置,一手用鐮刀朝麥子根部用力割,兩只手都要握緊,若是滑脫了要么割傷手、要么割傷腿。麥子看著金黃,但真要割起來,走不出十步,手就會變得烏黑。割得久了,臉上,連同鼻孔里也是黑的。驕陽似火,汗水滑過眼皮,噼里啪啦落在麥子上。大人們個個如臨大敵,彎著腰全神貫注地收割,小孩很快就被甩在后面。心里著急也沒用,只能小心再小心,免得受傷,幫不了忙還添亂。

后來,我曾多次跟出身農村的朋友聊起童年割麥子時的感受,發現大家都常用同一個詞:絕望。那感覺真是絕望。麥壟幾百米長,彎腰久了,抬頭一看,兩眼發暈,一步步挪過去,好容易到頭了,接著就要再折回來。有位朋友明確表示,他就是在割麥子的時候下定決心一定要“考出去”,絕不想再干農活了。

我的手上很快就起了泡,一使勁就疼,速度變得更慢。父親在我前面大喊:“別割了,你回家去拿點兒水吧!”我如蒙大赦,掉頭就往家走。

割完了麥子,要用牛車拉到村頭的場院去,這時*適合我干的活來了。熟透了的麥子很輕,牛車上每次都裝得滿滿的,足有兩三米高,需要有人趴在車頂的麥子上,幫車下的人用繩子攏好。這個活叫作“壓車”,一般都是小孩干,因為小孩足以勝任,身體也輕,不會給牛增加太多負擔。不過,壓車并非毫無風險,身處高高的車上,地下都是剛割完的麥茬,斷口尖銳。一旦拉車的牛受驚,或自己不慎掉下來,很容易被刺傷。

當然,相比于秋天的玉米茬,麥茬要“溫柔”多了,玉米茬斷口才真是鋒利如刀,一旦落到上面,立刻就會被戳個窟窿,血濺當場。

但我還是喜歡壓車,趴在車頂不用走路回去。那種居高臨下又晃晃悠悠的感覺,讓我有一點兒陶醉。有時還伸出手,掰幾根伸到面前的柳枝,結一個柳環,戴在頭上,很風涼。

麥子攤平曬干后,就該軋場了。給牛套上石碌碡(liù zhou),戴好糞兜,避免它拉屎拉到麥子上。一人站在場院中間牽著牛,鞭子一響,牛就拉著碌碡轉起了圈。

軋場是個細心活,一邊軋一邊用木叉翻,要盡量把麥粒都軋下來才好。軋場必須在晴天,頭頂一輪大太陽,站在場院中間有一種被烘烤的感覺,耳邊是碌碡“吱吱呀呀”的聲響,但心里是熨帖的。軋完場,麥子脫粒基本結束,再用木叉把上層的麥秸堆到一邊去,底層的麥粒和麥糠就露了出來。然后把麥粒和麥糠掃成一堆,準備揚場了。

揚場要有風。試好風向后,以腰力帶動臂力,把盛有麥粒麥糠混合物的簸箕一甩,借著風勢,麥粒和麥糠就分了開來。假如沒有風,或者風太小,揚場就會非常累,因為要全憑人力把麥粒甩出去,效果也不好。同樣,風太大也不行,會把麥糠甚至麥粒都吹沒了影,造成不必要的損失。所以,揚場在即,總要等風來,常常等得心焦。

有時總算把風等來了,但剛剛揚了一半,雨便接踵而至。站在場院里,看著滿地的麥子,天邊滾滾馳來的烏云重重壓在心頭。這時就要拼命干,如果能在下雨之前揚完場并堆起來,那就萬事大吉了。但總是干不完,零星的大雨點打在臉上,揚場的人仍不停歇。看看雨滴實在密了,全家人趕緊拉開事先準備好的大塊塑料布,把麥子堆整個兒蓋上,然后去旁邊的窩棚下躲雨。記憶里,這時的雨多是雷陣雨,但聲勢極大。狂風搖動碗口粗的楊樹,雨滴將場院砸得塵土紛飛,忽而一道閃電暴雷,像天裂開了口子,讓窩棚里的人心里一驚,幾次要跑出去……

這樣的場面,我在多年之后仍然印象深刻。城市里的雨似乎總沒有那樣急,雷聲也沒有那么大。果真如此嗎?恐怕不是,也許只是現在離大自然遠了吧。但在那時,大自然就在我的眼前、在我的頭頂,一陣風一滴雨都直接落在口糧上,一切都感受得結結實實。

當所有麥粒終于曬干,可以拉回家的時候,全家人都長出了一口氣。我喜歡數總共有多少袋麥粒,然后找一根小樹枝,在地上算一下大約有多少斤。那時,村里絕大多數人家都已經可以全年吃上白面,但也只是吃上白面而已。

農民的生活水平的確提高了,大多數人家都有了黑白電視、自行車、手表、縫紉機等,但跟城里人的差距也更大了。手里依舊緊巴巴,反映在學校里就是學生拖欠書費、學雜費的情況變得更普遍。

相比之前的幾年,化肥、塑料薄膜等農用生產資料價格已漲了數倍。農民實在沒錢買,只好去賣幾袋麥子,但麥子價格漲得很少,值不了幾個錢。

從大人的口中知道,同一種東西有兩種價格(價格雙軌制):一種是計劃內價格,又稱“平價”;另一種是計劃外價格(市場價格),又稱“議價”。前者較低,國家有物價補貼,但與配給指標相關聯;后者則明顯高出一截。因為兩種價格之間存在差價,也就形成了牟利空間,有人憑借關系干起了“倒爺”,輕輕松松就成了“萬元戶”……

而普通農民是拿不到配給指標的,只能買“議價”的東西。父輩們說起這些總是很委屈,經常跟我說:“好好念書,早點把戶口弄出去吧!”

對這些,我似懂非懂,覺得自己似乎也受了委屈,但很快就跑出去玩了。

麥子收完后,場院里堆起無數個麥秸垛。這些麥秸垛是新的,金黃金黃,也無霉味,正是小孩玩耍的樂園。月亮升起來的時候,我喜歡坐在麥秸垛上玩,又軟又暖,帶著太陽的氣息。看著不遠處亮著的燈,心里有一點茫然。

那年,我不知道一個迷戀麥地的詩人在不久前已臥軌自殺,遺書中寫著“我的死與任何人無關”。他的名字叫海子。許多年后,我把他的詩抄在筆記本上,記在心里,在無數夜晚獨行的路上輕輕念著:

不要說心中有一個地方

那是我一直不敢夢見的地方

不要問 桃子對桃花的珍藏

不要問 打麥大地 處女 桂花和村鎮

今夜美麗的月光 你看多好!

——選自《彈幕書:二十世紀八九十年代普通人手記》,廣西師范大學出版社,2025年4月

彈幕書:二十世紀八九十年代普通人手記 作者簡介

薛易,本名王學義,濟南人,現居青島。歷史寫作者,著有《大唐詩人行》《刀頭上的絕響》。

一飛,本名李光鵬,濟寧人,現居青島。媒體人、設計師,著有《這里是青島》《這里是濟南》。

- >

山海經

- >

自卑與超越

- >

苦雨齋序跋文-周作人自編集

- >

莉莉和章魚

- >

企鵝口袋書系列·偉大的思想20:論自然選擇(英漢雙語)

- >

伊索寓言-世界文學名著典藏-全譯本

- >

月亮與六便士

- >

中國人在烏蘇里邊疆區:歷史與人類學概述