-

>

百年孤獨(2025版)

-

>

易中天“品讀中國”系列(珍藏版全四冊)

-

>

心歸何處

-

>

(精裝)羅馬三巨頭

-

>

野菊花

-

>

梁啟超家書

-

>

我的父親母親:民國大家筆下的父母

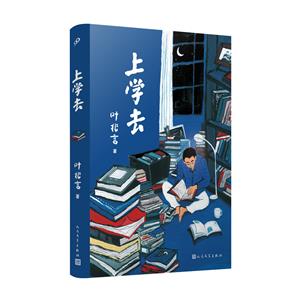

中國散文集:上學去 版權信息

- ISBN:9787020170609

- 條形碼:9787020170609 ; 978-7-02-017060-9

- 裝幀:精裝

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>

中國散文集:上學去 本書特色

★ 華語文學大獎得主葉兆言回望童年和少年時代的真情之作

★《南京傳》后全新非虛構作品

★呈現成長的韌性和人生的復雜況味

中國散文集:上學去 內容簡介

《上學去》是著名作家葉兆言先生回望童年和少年時代的真情之作,繼非虛構作品《南京傳》后全新的散文隨筆集。作為上世紀五十年代生人,葉兆言的讀書生涯映照了上世紀六七十年代特有的歷史和時代變遷。小學、初高中,及至成為恢復高考后的屆考生,在社會的變遷中,始終不變的是求學的饑渴和熱誠。

本分為十幾小節,以“上學”為線索,牽引出了屬于特定年代的歷史塵埃和信息碎片,從不同的側面講述了其十余年讀書生涯中一些忘不掉的回憶。在鄉下讀小學的時光、學農、學工、在北京與祖父葉圣陶祖孫倆的互相陪伴、特殊年月父母的疏于照顧……都一一在這部作品中清晰呈現。成長之痛,求學之渴,親情之盼,時代之傷,寫來沉靜內斂,淡泊悠遠,在節制的敘述中,為我們展示了成長的韌性和人生的復雜況味,將對往昔年少讀書歲月的深摯之情藏于簡靜的一字一句之中。

中國散文集:上學去 目錄

目錄

我上學了

2. 一九六七年的江陰

3. 在金童橋小學

4. 要準備打仗

5. 一九七〇年三月二十八日

6. 伯父養牛

7. 野營拉練

8. 學工往事

9. 學農往事

10. 標語事件

11. 中學畢業了

12. 在北京

13. 當了工人

14. 選擇了夜校

15. 再一次,上學去

中國散文集:上學去 節選

我上學了

六四年夏天, 我已經七歲, 就要上學了。 此前的記憶一片模糊, 像陳舊的黑白老影片, 基本上別人怎么說, 隱隱地便覺得好像有這樣的鏡頭, 有過這樣的事。 都是些不完整的碎片, 斷斷續續, 連不成故事。 我屬于那種比較遲鈍的孩子, 個子很小, 人很瘦。 祖父嫌父親母親不會照顧孩子, 營養不良, 把我接到北京去養了一陣。 為這段經歷父親很得意, 說在北京這么長時間, 也沒見長個子, 還是那么小, 還是那么瘦。

記憶中, 在北京睡過小沙發, 把兩張小沙發拼起來, 結果就尿床了。 這個印象非常模糊, 多年后, 堂姐笑著說起此事, 說祖父單位有個醫生會針灸, 老人家去上班, 把我帶去, 讓那醫生為我扎針, 說是可以治尿床。 這印象也完全是別人說了, 才覺得有那么一點點。 真正能記住的場景, 是看見很多人在一本正經地做廣播體操。 那時候, 祖父還在*上班, 已經是個七十歲的老人, 小孩子印象中, 是個很老的老頭了。 我看見很多人在做廣播體操, 一個個木偶似的,這很好玩。

記得在北京過年, 伯母給壓歲錢, 還給了我一個漂亮的小鐵盒子, 里面裝著很多糖果。 下雪了, 堂哥在四合院雪地上寫字, 用樹棍寫我的名字, 我追出去,跟著他在地上亂畫。 也許是人小的緣故, 覺得院子很大, 雪很深, 回廊很長, 無聊的時候可以一圈圈地跑著玩。 好像也燃放了爆竹, 我膽子小, 只是看別人放。

有一臺電子管的黑白電視, 正對著吃飯桌子, 機身很大, 屏幕很小, 很少打開, 好像只是在吃飯的時候看幾眼。

從北京回南京, 坐火車還要擺渡。 有很多年, 我一直想不明白, 為什么人坐在火車上, 一會兒往前一會兒往后, 就渡過長江了。 其實我對滾滾長江也沒什么印象, 感覺自己是看到了, 又好像什么也沒看到。

亂哄哄的, 周圍人都下車了, 大約是怕小孩子亂跑,我被留在車廂里。 已記不清是誰把我帶回南京, 甚至連我父母也想不起來, 后來追問他們, 他們也沒有任何印象, 反正懵懵懂懂去了北京, 又懵懵懂懂回來了。

回南京是為了要上小學, 我父母當時正投身于轟轟烈烈的“四清”。 所謂“四清”, 是“在農村和少數

城市工礦企業、 學校等單位開展的一次社會主義性質的清政治、 清經濟、 清思想、 清組織的教育運動”。

因為父母都下鄉“四清”, 我由保姆照應。 可是報考學校, 卻由鄰居的一位老大爺領去。 為什么會是

我上學了

六四年夏天, 我已經七歲, 就要上學了。 此前的記憶一片模糊, 像陳舊的黑白老影片, 基本上別人怎么說, 隱隱地便覺得好像有這樣的鏡頭, 有過這樣的事。 都是些不完整的碎片, 斷斷續續, 連不成故事。 我屬于那種比較遲鈍的孩子, 個子很小, 人很瘦。 祖父嫌父親母親不會照顧孩子, 營養不良, 把我接到北京去養了一陣。 為這段經歷父親很得意, 說在北京這么長時間, 也沒見長個子, 還是那么小, 還是那么瘦。

記憶中, 在北京睡過小沙發, 把兩張小沙發拼起來, 結果就尿床了。 這個印象非常模糊, 多年后, 堂姐笑著說起此事, 說祖父單位有個醫生會針灸, 老人家去上班, 把我帶去, 讓那醫生為我扎針, 說是可以治尿床。 這印象也完全是別人說了, 才覺得有那么一點點。 真正能記住的場景, 是看見很多人在一本正經地做廣播體操。 那時候, 祖父還在*上班, 已經是個七十歲的老人, 小孩子印象中, 是個很老的老頭了。 我看見很多人在做廣播體操, 一個個木偶似的,這很好玩。

記得在北京過年, 伯母給壓歲錢, 還給了我一個漂亮的小鐵盒子, 里面裝著很多糖果。 下雪了, 堂哥在四合院雪地上寫字, 用樹棍寫我的名字, 我追出去,跟著他在地上亂畫。 也許是人小的緣故, 覺得院子很大, 雪很深, 回廊很長, 無聊的時候可以一圈圈地跑著玩。 好像也燃放了爆竹, 我膽子小, 只是看別人放。

有一臺電子管的黑白電視, 正對著吃飯桌子, 機身很大, 屏幕很小, 很少打開, 好像只是在吃飯的時候看幾眼。

從北京回南京, 坐火車還要擺渡。 有很多年, 我一直想不明白, 為什么人坐在火車上, 一會兒往前一會兒往后, 就渡過長江了。 其實我對滾滾長江也沒什么印象, 感覺自己是看到了, 又好像什么也沒看到。

亂哄哄的, 周圍人都下車了, 大約是怕小孩子亂跑,我被留在車廂里。 已記不清是誰把我帶回南京, 甚至連我父母也想不起來, 后來追問他們, 他們也沒有任何印象, 反正懵懵懂懂去了北京, 又懵懵懂懂回來了。

回南京是為了要上小學, 我父母當時正投身于轟轟烈烈的“四清”。 所謂“四清”, 是“在農村和少數

城市工礦企業、 學校等單位開展的一次社會主義性質的清政治、 清經濟、 清思想、 清組織的教育運動”。

因為父母都下鄉“四清”, 我由保姆照應。 可是報考學校, 卻由鄰居的一位老大爺領去。 為什么會是

他, 會是這么一個糟老頭子帶我去, 始終是個謎。 我父母也想不明白, 我們家的保姆很漂亮, 據說還有一個相好是大學生, 為什么不是她帶我去報考。 那時候沒什么學區概念, 已經有好壞之分, 想讀哪一所小學,必須象征性地考一下。 記得是問了幾道算術題, 問了幾個方塊字, 便被錄取了。 在我們家附近有三所小學,從距離遠近看, 我讀的那所小學居中, 以現在的流行說法, 屬于南京好的小學之一, 周邊房子一定可以賣大價錢。

那所小學叫游府西街小學, 有著一百多年的歷史。我讀書時, 正式名字叫“白下區中心小學”, 一所五年制實驗小學, 其他小學都要讀六年, 這所學校的好處是可以占一年便宜。 我所居住的家屬大院,

許多孩子年齡相仿, 與我同校同級的一個也沒有, 天天上學放學都一個人, 感覺上很孤獨。 路面有樹, 一邊走, 每遇到一棵樹, 就用手去拍打一下。 當時馬路上不要說汽車, 連自行車都很少看見, 小孩子上學都是自己去自己回, 誰要是有人接送, 會讓同學笑掉大牙。

小學一、 二年級學過什么, 一點印象也沒有。 父親和母親各忙各的, 父親總是在寫英雄人物, 他是一名編劇, 總是在不停地塑造高大全英雄。 母親是劇團的頭牌花旦, 總是在不停地扮演英雄人物, 那種幾乎不食人間煙火的女一號。 他們很少有心思過問我, 那是暴風雨開始前的一種平靜, 火山即將爆發, 我的父母內心深處都非常緊張。 父親是右派, 寫劇本是戴罪立功, 對就要到來的“文化大革命” 已有預感。 母親出身貧苦, 時時被提醒不要驕傲, 不要脫離群眾, 不要有資產階級的名利思想, 要斗私批修, 要不斷革命,

在北京

這一組文章本來準備寫到中學畢業就算結束, 寫著寫著意猶未盡, 便決定再寫下去, 打算一直寫到上

大學。 高中畢業的印象很模糊, 基本上就是稀里糊涂地畢業, 不明不白地離開學校。 一個沒有了高考的高中畢業, 確實很難讓人留下什么深刻印象。 沒有任何儀式, 反正是結束了, 說結束就結束, 跟學校再見了,

說再見就再見。 然后立刻去了北京, 這一年, 我十七歲, 說小, 不小了; 說大, 畢竟只有十七歲。

到了北京, 我是一個看過許多外國小說的毛頭小伙子, 說起世界文學名著, 已經能夠頭頭是道, 大言不慚。 在以后的很多年, 我都會有一種錯覺, 就是談論外國小說, 很少有什么對手。 四年以后, 我通過高考進了南京大學, 老師開了一個大學期間的閱讀參考書目, 其中外國文學部分, 我基本上都看過, 于是便有些不屑。 一位同學覺得我有點自大, 在吹牛, 說有的書連南大圖書館都沒有, 說明根本就沒有譯本, 譬如雨果的《 巴黎圣母院》, 你不可能看過。 我也不跟他爭辯, 第二天就把這書帶去學校, 是一九四九年前的譯本, 文字還是豎排的。

外國小說成了自己吹牛的資本, 我的堂哥三午也是外國小說看得極多的人, 有一段時間, 他泡長病假

在家, 我們熱衷于世界著名作家的排行榜。 這個游戲是傅惟慈先生發起的, 他是非常有名的翻譯家, 譯筆很棒, 是托馬斯· 曼的《 布登勃洛克一家》 的譯者。

那時候年紀也不大, 是三午的好朋友, 經常在一起聽音樂, 談詩歌, 聊外國文學。 有一天, 傅先生忽然有了一個動議, 就是為外國作家排名, 選一百個好的外國作家。

湊一百個既難, 也不太難, 問題是前二十名怎么弄, 前五名怎么排, 很難統一。 當時環境下, 這也是典型的自娛自樂, 肯定是要把十九世紀的法國作家俄國作家放在前面。 你不可能不排上雨果, 不排上巴爾扎克, 不排上大仲馬和喬治· 桑。 你也不可能不排上托爾斯泰, 不可能不排上陀思妥耶夫斯基, 還有屠格涅夫, 還有契訶夫, 還有高爾基。 當然, 還應該有美國的作家, 英國的作家, 德國作家感覺要差一點,然而這事是傅先生發起的, 所以我們認為要給托馬斯· 曼一個名額。

中國散文集:上學去 作者簡介

1957 年出生,南京人。1974 年高中畢業,進工廠dang過四年鉗工。1978 年考入南京大學中文系,1986 年獲碩士學位。八十年代初期開始文學創作,主要作品有三卷本短篇小說編年及八卷本中篇小說系列,另有長篇小說《刻骨銘心》《一九三七年的愛情》《花煞》《別人的愛情》《沒有玻璃的花房》《我們的心多么頑固》《蘇珊的微笑》《很久以來》,散文集《流浪之夜》《舊影秦淮》《雜花生樹》《陳舊人物》等。

- >

羅庸西南聯大授課錄

- >

新文學天穹兩巨星--魯迅與胡適/紅燭學術叢書(紅燭學術叢書)

- >

伯納黛特,你要去哪(2021新版)

- >

二體千字文

- >

大紅狗在馬戲團-大紅狗克里弗-助人

- >

我與地壇

- >

名家帶你讀魯迅:朝花夕拾

- >

月亮虎