-

>

上海花園動植物指南

-

>

世界鳥類百科圖鑒:亞洲鳥類/歐洲鳥類/非洲鳥類/澳洲鳥類(全五冊)

-

>

科壇趣話:科學、科學家與科學家精神

-

>

愛因斯坦在路上:科學偶像的旅行日記

-

>

不可思議的科學史

-

>

動物生活史

-

>

影響世界的中國植物(全新修訂版)

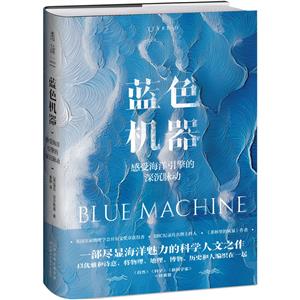

藍色機器 本書特色

海洋——地球的整個海洋,是一部驅動這顆星球恒久運轉的藍色機器。

我們如螻蟻一般生活在這巨大機器旁,并完全依賴于它;而作為陸地生命的一員,我們該如何感受它的深沉脈動?

★寫給每一位陸地居民,洶涌而詩意的海洋學:這不僅是關于一片咸水的故事,更是一個定義地球的故事。

★以前所未有的“藍色機器”概念,深入海洋之中:它為何溫暖,為何寒冷,為何咸澀?海面洋流如何將生機和商機泵向世界各處,幽深海底又有什么戲劇正在隱隱上演?

★科學與人文交匯,共同流入海洋的悠遠歷史:從斯堪的納維亞半島的維京探險,到古波利尼西亞人的獨木舟環球旅行,再到“絲絨鐵腕”般慷慨而威嚴的鄭和船隊,海洋記錄了渺小人類的肆意穿梭,也書寫著人類文化中無比重要的那部分。

★為海洋的信使、乘客、航行者們,講述珍貴的生命故事:小如浮游生物,大至龐然巨鯨,那些烏賊、企鵝、海龜、金槍魚,還有從工業革命時代活到今天的格陵蘭睡鯊……它們都在藍色機器中尋找到了自己的位置。

★以及zui重要的——讓藍色機器在今后永恒運轉:舉起槳吧!擁抱海洋,也時刻謹記我們隨時可能被它擊垮;面對人類和海洋共同的未來,下一步,我們該怎么行動?

藍色機器 內容簡介

從赤道到兩極,地球上的整個海洋都是由陽光提供動力的巨型引擎,它驅動著能量、水和生命的流動。在《藍色機器》中,物理學家和海洋學家海倫·切爾斯基闡述了這部引擎的運行機制,以及它對動物、氣象和人類歷史與文化的深遠影響。從海底深處到河流入海口,她解釋了水溫、鹽度、重力和地球板塊的運動如何以復雜的方式相互作用,如何支持著微小(浮游生物)和巨大(巨龜、鯨)的生命;從穿越太平洋的波利尼西亞人,到格陵蘭鯊等“深海居民”,她介紹了海洋的“信使”“乘客”和航海者是如何依賴洶涌的洋流、看不見的海堤和水下瀑布的。*重要的是,通過了解海洋的運作方式及其在全球系統中的重要作用,我們可以學習如何保護我們的“藍色機器”。

藍色機器藍色機器 前言

將海洋形容為引擎并非比喻修辭。引擎的定義是將其他形式的能量(通常是熱)轉化為運動的裝置。我們已經見慣了堅固的金屬活塞驅動著巧妙相連的齒輪和杠桿,在足以煎蛋的高溫的驅動下運轉。工業革命已是久遠的過去,但仍有一小撥愛好者保持著蒸汽世界的活力——你怎么能徹底放棄一項如此富有個性的技術呢?以蒸汽為動力的鋼鐵巨龍外形美觀,以一種在現代世界中并不多見的方式悅人耳目,因為你可以看清它們的工作方式。這個活塞驅動那個輪子,那個輪子又帶動這個小部件旋轉,如此傳續下去——一連串優雅的因果關系令人著迷。但是,引擎并不一定非得由堅固的材料制成。

藍色機器 目錄

導言

第1部分 藍色機器是什么?

1 海洋的性質

2 海水的形狀

3 解剖海洋

第2部分 游歷藍色機器

4 信使

5 乘客

6 航行者

第3部分 藍色機器與我們

7 未來

致謝

藍色機器 相關資料

將海洋形容為引擎并非比喻修辭。引擎的定義是將其他形式的能量(通常是熱)轉化為運動的裝置。我們已經見慣了堅固的金屬活塞驅動著巧妙相連的齒輪和杠桿,在足以煎蛋的高溫的驅動下運轉。工業革命已是久遠的過去,但仍有一小撥愛好者保持著蒸汽世界的活力——你怎么能徹底放棄一項如此富有個性的技術呢?以蒸汽為動力的鋼鐵巨龍外形美觀,以一種在現代世界中并不多見的方式悅人耳目,因為你可以看清它們的工作方式。這個活塞驅動那個輪子,那個輪子又帶動這個小部件旋轉,如此傳續下去——一連串優雅的因果關系令人著迷。但是,引擎并不一定非得由堅固的材料制成。

當陸地、海洋和大氣吸收太陽能量時,它們就會升溫。其中一些熱量幾乎會立即通過對流造成運動—溫暖的海水可能會加熱其上方的空氣,使其變輕,因此剛被加熱的空氣通常會被推向上方,而較冷的空氣則會從其下方滑入。風吹過海面時,空氣推動海水,將能量以波浪的形式傳回海洋,這些能量最終又消散為海洋熱量。不過,在這幅無比迷人的拼圖中,這只是傳入地球的能量可能采取的路線之一。藍色汪洋與全球的其他組成部分——大氣、冰川、生命和陸地緊密相連,這五者協力運作,構成了單一的系統。但海洋是地球行星機制中的巨獸。地球海洋這部引擎吸收陽光,將其轉化為巨大的水下流和瀑布,四處搬運生命之要素——營養、氧氣和微量金屬(如鉀和鐵),塑造我們的海岸并輸送熱量。這不是一臺普通的引擎,而是最宏偉的引擎:體積足有行星那么大。它的優雅不亞于最巧妙的人造引擎,但又有著更加微妙和復雜的機制。我們看到的不是井然有序的活塞,而是相交相融的水流。它肯定正在以某種形式運行,但很難講清楚“這個推動了那個”。但它絕對仍是一臺引擎,以無數種不同的方式將光和熱轉化為運動。

這臺引擎最令人沮喪之處是,它很難直接觀察。曾經有人問我,在不可能實現的發明當中,我最想擁有的是什么。我的答案只有一個:一副能讓我們像洞察天空一樣看透海洋的雙筒鏡。想象一下,站在船頭向下俯瞰,但見宏偉的海流滑過腳下廣袤的山脈,密集的海洋小動物群體宛如股股煙塵,日復一日地從低層向海面垂直遷徙,也許還能瞥見巨大的海洋航行者:四米長的金槍魚,還有海龜或大青鯊。不過,盡管那樣的透鏡一時間還無法成為現實,但只要你知道該往哪里看,還是可以看到引擎的運作的。我們人類并不生活在它的內部,但幾乎它所做的一切都對我們造成了影響。多年來,我們把自己當成置身事外的觀察者,出于好奇而眺望著波濤洶涌的水面,但實際上,我們如螻蟻般生活在這個巨大的藍色流體機制岸邊,完全依賴于它的輸出。這種視角的轉換會讓你頭暈目眩。

將海洋形容為引擎并非比喻修辭。引擎的定義是將其他形式的能量(通常是熱)轉化為運動的裝置。我們已經見慣了堅固的金屬活塞驅動著巧妙相連的齒輪和杠桿,在足以煎蛋的高溫的驅動下運轉。工業革命已是久遠的過去,但仍有一小撥愛好者保持著蒸汽世界的活力——你怎么能徹底放棄一項如此富有個性的技術呢?以蒸汽為動力的鋼鐵巨龍外形美觀,以一種在現代世界中并不多見的方式悅人耳目,因為你可以看清它們的工作方式。這個活塞驅動那個輪子,那個輪子又帶動這個小部件旋轉,如此傳續下去——一連串優雅的因果關系令人著迷。但是,引擎并不一定非得由堅固的材料制成。

當陸地、海洋和大氣吸收太陽能量時,它們就會升溫。其中一些熱量幾乎會立即通過對流造成運動—溫暖的海水可能會加熱其上方的空氣,使其變輕,因此剛被加熱的空氣通常會被推向上方,而較冷的空氣則會從其下方滑入。風吹過海面時,空氣推動海水,將能量以波浪的形式傳回海洋,這些能量最終又消散為海洋熱量。不過,在這幅無比迷人的拼圖中,這只是傳入地球的能量可能采取的路線之一。藍色汪洋與全球的其他組成部分——大氣、冰川、生命和陸地緊密相連,這五者協力運作,構成了單一的系統。但海洋是地球行星機制中的巨獸。地球海洋這部引擎吸收陽光,將其轉化為巨大的水下流和瀑布,四處搬運生命之要素——營養、氧氣和微量金屬(如鉀和鐵),塑造我們的海岸并輸送熱量。這不是一臺普通的引擎,而是最宏偉的引擎:體積足有行星那么大。它的優雅不亞于最巧妙的人造引擎,但又有著更加微妙和復雜的機制。我們看到的不是井然有序的活塞,而是相交相融的水流。它肯定正在以某種形式運行,但很難講清楚“這個推動了那個”。但它絕對仍是一臺引擎,以無數種不同的方式將光和熱轉化為運動。

這臺引擎最令人沮喪之處是,它很難直接觀察。曾經有人問我,在不可能實現的發明當中,我最想擁有的是什么。我的答案只有一個:一副能讓我們像洞察天空一樣看透海洋的雙筒鏡。想象一下,站在船頭向下俯瞰,但見宏偉的海流滑過腳下廣袤的山脈,密集的海洋小動物群體宛如股股煙塵,日復一日地從低層向海面垂直遷徙,也許還能瞥見巨大的海洋航行者:四米長的金槍魚,還有海龜或大青鯊。不過,盡管那樣的透鏡一時間還無法成為現實,但只要你知道該往哪里看,還是可以看到引擎的運作的。我們人類并不生活在它的內部,但幾乎它所做的一切都對我們造成了影響。多年來,我們把自己當成置身事外的觀察者,出于好奇而眺望著波濤洶涌的水面,但實際上,我們如螻蟻般生活在這個巨大的藍色流體機制岸邊,完全依賴于它的輸出。這種視角的轉換會讓你頭暈目眩。

身為地球公民,我們無法擺脫海洋的影響,也不應該有此期望。人類世世代代都依賴著這臺深藍色的引擎。我們駕著脆弱的小船在海面上開展貿易和探索,卻毫不在意深海的內部運作;戰斗的勝負由海洋施與我們的恩威所決定,整個社會都圍繞海洋的豐饒之處成長,這回應著看不見的海洋動力學,哪怕全然不知魚群何以如此分布。就連陸地上最適合農業生產的地區往往也是由附近的海洋決定的。海洋深深地融入了人類的文化,而這些聯系總是追溯到引擎,并最終追溯到能量流。然而,盡管無法看到整個引擎,但在許多文化中,聰明而善于觀察的人類已經看到了模式的一部分,并在自己的水域中獲得了深厚的專業知識,足以導航、捕魚、探險、貿易,并依靠海洋為生。知識融入了文化,神話和故事被用來解釋這些模式,并為對海洋問題的思考提供基礎:海洋是什么、海洋為什么重要以及人類應該如何對待海洋。對海洋的態度也反饋到陸地文化中,甚至影響到那些從未出過海的人。每種文化對海洋的態度都有部分地理偶然性。

科學與文化交織之緊密遠超大多數科學家所愿意承認,海洋科學之所以沒有得到真正的重視,原因之一可能是許多文化認為,哪怕風平浪靜,海洋也是有點討厭的,萬一變臉則更是委實危險異常。比如在英國,人們普遍認為去當地海邊游玩是童年的一種必要儀式,然而有時孩子們覺得這是一種義務而非樂趣。在我成長的英格蘭西北部,去海邊往往意味著被迫在冰冷的海水中劃船,然后比賽誰能背著風保持最傾斜而不摔個四腳朝天。在我上學的時候,沒有人真正想過要觀察海面下的情況,部分原因是海水很冷,另一部分原因是英國的沿海水域往往充滿了沉積物,什么東西(甚至包括你自己的腳趾)都看不見。約瑟夫·透納等藝術家有時會描繪寧靜的大海和田園詩般的海岸線,但其明確的含義是,大海宜觀賞而不宜踏入。透納更加著名的畫作描繪的是船只在烏云密布的狂暴海面上“出沒風波里”,19、20世紀的英國海員在講述他們的冒險經歷時更讓這樣的場景深入人心。例如,極地探險家歐內斯特·沙克爾頓(Ernest Shackleton)曾在1916年駕駛小船為他受困的船員尋求幫助,他是這樣記述那次非凡而英勇的旅程的:“接下來16天的故事是在翻騰的海水中經歷的最激烈的爭斗。冬季的亞南極洋果然配得上它的惡名。”這樣的描述可不會讓旁觀者生出涉水踏浪、親身試險的想法。

藍色機器 作者簡介

海倫·切爾斯基

Helen Czerski

劍橋大學物理學博士,倫敦大學學院物理學家,研究海洋泡沫和氣候變化。

在為《聚焦》雜志和《華爾街》雜志撰寫科普專欄的同時,她也參與BBC科普節目制作,至今已主持過十多部科學紀錄片,包括《色彩的奧秘》《寰宇軌跡》《超感:動物的秘密能力》等,并出版了暢銷科普書《茶杯里的風暴》《藍色機器》。

2014年,她被英國期刊出版人聯合會(PPA)選為年度專欄作家。2018年,英國皇家物理學會授予她威廉·湯姆森·開爾文勛爵獎章,以表彰她在物理學科普方面的杰出成就。2020年,她被選為劍橋大學丘吉爾學院榮譽院士;2023年成為英國國家海洋學中心形象大使。

- >

名家帶你讀魯迅:故事新編

- >

隨園食單

- >

二體千字文

- >

上帝之肋:男人的真實旅程

- >

【精裝繪本】畫給孩子的中國神話

- >

羅曼·羅蘭讀書隨筆-精裝

- >

莉莉和章魚

- >

唐代進士錄