-

>

百年孤獨(2025版)

-

>

易中天“品讀中國”系列(珍藏版全四冊)

-

>

心歸何處

-

>

(精裝)羅馬三巨頭

-

>

野菊花

-

>

梁啟超家書

-

>

我的父親母親:民國大家筆下的父母

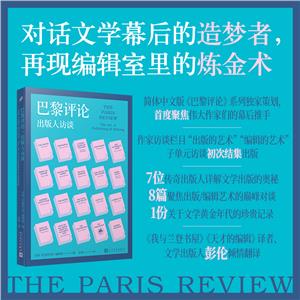

巴黎評論:出版人訪談 版權信息

- ISBN:9787020191024

- 條形碼:9787020191024 ; 978-7-02-019102-4

- 裝幀:平裝

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>

巴黎評論:出版人訪談 本書特色

★《巴黎評論·作家訪談》聚焦偉大作家們的幕后推手,“出版的藝術”“編輯的藝術”子單元訪談首次結集出版;

★7位著名出版人為您詳解出版/編輯的藝術,呈現近一百年來英語世界文學出版業的整體景觀和豐富細節:

詹姆斯·勞克林(James Laughlin,1914—1997),美國新方向出版社(New Directions Publishing)創始人。

巴尼·羅塞特(Barney Rosset,1922—2012),美國格羅夫出版社(Grove Press)創始人。

羅伯特·吉魯(Robert Giroux,1914—2008),美國法勒-施特勞斯-吉魯出版社(Farrar, Straus and Giroux,簡稱FSG)聯合創始人。

羅伯特·戈特利布(Robert Gottlieb,1931—2023),作家、編輯,歷任西蒙-舒斯特出版社、克瑙夫出版社總編和《紐約客》主編。

戈登·利什(Gordon Lish,1934—),作家、編輯,雷蒙德·卡佛成名的幕后推手。曾任《時尚先生》、克瑙夫出版社編輯,后創辦先鋒文學雜志《季刊》。

瑪克辛·格羅夫斯基(Maxine Groffsky),編輯、文學經紀人,1965年起任《巴黎評論》駐巴黎編輯部主編,直至該編輯部于1974年關閉,任內一手奠定《巴黎評論》裝幀美學風格。

劉易斯·拉帕姆(Lewis Lapham,1935—2024),作家、編輯,自1976年起兩度出任《哈潑斯》主編,執掌該雜志近三十年,2007年創辦以自己姓氏命名的文學雜志《拉帕姆季刊》。

★8篇聚焦出版/編輯藝術的巔峰對談:

詹姆斯·勞克林:我記得我給貝內特·瑟夫寫過一封信:“親愛的貝內特,你剛剛犯下對當代美國文化的一大罪行。你竟讓司湯達的《帕爾馬修道院》絕版了。此致敬禮。”

巴尼·羅塞特:有天晚上我告訴一個朋友,如果你想成為出版人,你應該繼承一大筆錢。如果繼承不到,那應該娶一個非常有錢的姑娘。*好兩全其美!如果兩者都沒有,那就忘了這件事。那就是美國優質出版的歷史。

羅伯特·吉魯:成為一個成熟的編輯是由許多因素促成的,一開始是經歷和學校教育中的各種意外。但有三個品質是無法教的,沒有這些品質,編輯再好也無法施展——判斷力、品位和共情。

★《巴黎評論·作家訪談》聚焦偉大作家們的幕后推手,“出版的藝術”“編輯的藝術”子單元訪談首次結集出版;

★7位著名出版人為您詳解出版/編輯的藝術,呈現近一百年來英語世界文學出版業的整體景觀和豐富細節:

詹姆斯·勞克林(James Laughlin,1914—1997),美國新方向出版社(New Directions Publishing)創始人。

巴尼·羅塞特(Barney Rosset,1922—2012),美國格羅夫出版社(Grove Press)創始人。

羅伯特·吉魯(Robert Giroux,1914—2008),美國法勒-施特勞斯-吉魯出版社(Farrar, Straus and Giroux,簡稱FSG)聯合創始人。

羅伯特·戈特利布(Robert Gottlieb,1931—2023),作家、編輯,歷任西蒙-舒斯特出版社、克瑙夫出版社總編和《紐約客》主編。

戈登·利什(Gordon Lish,1934—),作家、編輯,雷蒙德·卡佛成名的幕后推手。曾任《時尚先生》、克瑙夫出版社編輯,后創辦先鋒文學雜志《季刊》。

瑪克辛·格羅夫斯基(Maxine Groffsky),編輯、文學經紀人,1965年起任《巴黎評論》駐巴黎編輯部主編,直至該編輯部于1974年關閉,任內一手奠定《巴黎評論》裝幀美學風格。

劉易斯·拉帕姆(Lewis Lapham,1935—2024),作家、編輯,自1976年起兩度出任《哈潑斯》主編,執掌該雜志近三十年,2007年創辦以自己姓氏命名的文學雜志《拉帕姆季刊》。

★8篇聚焦出版/編輯藝術的巔峰對談:

詹姆斯·勞克林:我記得我給貝內特·瑟夫寫過一封信:“親愛的貝內特,你剛剛犯下對當代美國文化的一大罪行。你竟讓司湯達的《帕爾馬修道院》絕版了。此致敬禮。”

巴尼·羅塞特:有天晚上我告訴一個朋友,如果你想成為出版人,你應該繼承一大筆錢。如果繼承不到,那應該娶一個非常有錢的姑娘。*好兩全其美!如果兩者都沒有,那就忘了這件事。那就是美國優質出版的歷史。

羅伯特·吉魯:成為一個成熟的編輯是由許多因素促成的,一開始是經歷和學校教育中的各種意外。但有三個品質是無法教的,沒有這些品質,編輯再好也無法施展——判斷力、品位和共情。

★一份關于文學黃金年代的珍貴記錄:出版人的訪談范圍不止于出版理想,也談論現實生意,不止于出版從業經歷,也談論那些與他們結下不解之緣的作家——埃茲拉·龐德、迪倫·托馬斯、格特魯德·斯泰因、肯尼斯·雷克思羅斯、亨利·米勒、薩繆爾·貝克特、T.S.艾略特、J.D.塞林格、杰克·凱魯亞克、雷蒙德·卡佛……

★《我與蘭登書屋》《天才的編輯》譯者、文學出版人彭倫傾情翻譯。

巴黎評論:出版人訪談 內容簡介

《巴黎評論》(The Paris Review),美國老牌文學季刊,由美國作家喬治·普林頓、彼得·馬修森等人于1953年創刊于法國巴黎,后編輯部遷回美國紐約,并持續出版至今。自創刊之日起,《巴黎評論》一直堅持刊發世界頂級的短篇小說和詩歌,并成功發掘推介了眾多文學新人,著名作家如諾曼·梅勒、菲利普·羅斯等人的寫作生涯正是從這里起步。

“作家訪談”是《巴黎評論》*持久、*著名的特色欄目。自1953年創刊號中的E.M.福斯特訪談至今,《巴黎評論》一期不落地刊登當代*偉大作家的長篇訪談,*初冠以“小說的藝術”之名,逐漸擴展到“詩歌的藝術”“批評的藝術”等,迄今已達400篇以上,囊括了20世紀下半葉至今世界文壇幾乎所有的重要作家。

自1983年起,《巴黎評論》“作家訪談”欄目的關注視野進一步擴大,從寫作擴展至與之密切相關的文學出版、編輯領域:

《巴黎評論》(The Paris Review),美國老牌文學季刊,由美國作家喬治·普林頓、彼得·馬修森等人于1953年創刊于法國巴黎,后編輯部遷回美國紐約,并持續出版至今。自創刊之日起,《巴黎評論》一直堅持刊發世界頂級的短篇小說和詩歌,并成功發掘推介了眾多文學新人,著名作家如諾曼·梅勒、菲利普·羅斯等人的寫作生涯正是從這里起步。

“作家訪談”是《巴黎評論》*持久、*著名的特色欄目。自1953年創刊號中的E.M.福斯特訪談至今,《巴黎評論》一期不落地刊登當代*偉大作家的長篇訪談,*初冠以“小說的藝術”之名,逐漸擴展到“詩歌的藝術”“批評的藝術”等,迄今已達400篇以上,囊括了20世紀下半葉至今世界文壇幾乎所有的重要作家。

自1983年起,《巴黎評論》“作家訪談”欄目的關注視野進一步擴大,從寫作擴展至與之密切相關的文學出版、編輯領域:

自這一年秋季刊起,“作家訪談”欄目新設“出版的藝術”子單元,首位受訪者為美國新方向出版社創始人詹姆斯·勞克林,后陸續采訪了格羅夫出版社掌門人巴尼•羅塞特和FSG出版社掌門人羅伯特·吉魯;

自1994年秋季刊起,又新設“編輯的藝術”子單元,首位受訪者為美國著名文學編輯羅伯特·戈特利布,后續受訪者包括一手發掘雷蒙德·卡佛的傳奇編輯戈登·利什、《巴黎評論》前歐洲編輯部主編瑪克辛·格羅夫斯基以及《哈潑斯》雜志的功勛主編劉易斯·拉帕姆。

本書是以上兩個子單元所收全部7篇訪談的合輯。這些訪談有史以來首次集合一處,足以呈現近一百年來英語世界文學出版業的整體景觀和豐富細節。受訪者在訪談中既談及出版理想,也不回避現實生意,在講述各自出版/編輯從業經歷的同時,也談論那些與他們結下不解之緣的作家:埃茲拉·龐德、迪倫·托馬斯、格特魯德·斯泰因、肯尼斯·雷克思羅斯、亨利·米勒、薩繆爾·貝克特、T.S.艾略特、J.D.塞林格、杰克·凱魯亞克、雷蒙德·卡佛……

巴黎評論:出版人訪談 目錄

出版的藝術

出版的藝術No.1(**部分):詹姆斯·勞克林 3

出版的藝術No.1(第二部分):詹姆斯·勞克林 33

出版的藝術No.2:巴尼·羅塞特 62

出版的藝術No.3:羅伯特·吉魯 99

編輯的藝術

編輯的藝術No.1:羅伯特·戈特利布 127

編輯的藝術No.2:戈登·利什 170

編輯的藝術No.3:瑪克辛·格羅夫斯基 192

編輯的藝術No.4:劉易斯·拉帕姆 216

巴黎評論:出版人訪談 相關資料

每期《巴黎評論》我都有,我非常喜歡上面的訪談。如果把它們編成書,那將是偉大的書,對《巴黎評論》本身也很有益。——歐內斯特·海明威 《巴黎評論》是二十世紀——以及如今的二十一世紀——少數幾份真正重要的文學雜志之一。——瑪格麗特·阿特伍德 在最好的情況下,《巴黎評論》的訪談揭開了文學人物的面紗,從源頭上揭示了有血有肉的作家。通過揭示寫作的內在運作機制,它們把讀者置于文學的駕駛座上。——比利·柯林斯《巴黎評論》:這么多年了,你對新方向出版社的感覺有什么變化嗎?

詹姆斯·勞克林(新方向出版社創始人):沒覺得有多少變化,雖然我早年更加好斗。那時候我覺得只有我們在做對文學真正有益的事,其他出版社都是一群廢物。我記得我給貝內特·瑟夫寫過一封信:“親愛的貝內特,你剛剛犯下對當代美國文化的一大罪行。你竟然讓司湯達的《帕爾馬修道院》絕版了。此致敬禮。”

《巴黎評論》:在出版界,大家都知道只有你會因為其他出版社也想要出,而對一本書說不。如果你被告知某一本書克瑙夫出版社想出,你會說,那就讓他們出。

巴尼·羅塞特(格羅夫出版社創始人):我那么說是有道理的。因為如果克瑙夫能夠出版它,那就說明它是克瑙夫的書,不是格羅夫的書。我們出版的許多書是被三十、四十家出版社退稿的。事實上,其中有些是我們最好的書。

《巴黎評論》:你覺得今天一家年輕的出版社還有可能像格羅夫這樣做出版嗎?

巴尼·羅塞特(格羅夫出版社創始人):就編輯判斷而言,可以。如果你有足夠多的錢。有天晚上我告訴一個朋友,如果你想成為出版人,你應該繼承一大筆錢。如果繼承不到,那應該娶一個非常有錢的姑娘。最好兩全其美!如果兩者都沒有,那就忘了這件事。那就是美國優質出版的歷史。克瑙夫、維京、新方向、斯克里伯納,這些出版社都是如此。馬歇爾·菲爾德在西蒙—舒斯特出版社快破產的時候資助了他們。他是個善良的資本家:他在西蒙—舒斯特低谷的時候收購他們,等他們又獲得成功時,又把股份以收購時的價格賣回給他們。

《巴黎評論》:這么多年了,你對新方向出版社的感覺有什么變化嗎?

詹姆斯·勞克林(新方向出版社創始人):沒覺得有多少變化,雖然我早年更加好斗。那時候我覺得只有我們在做對文學真正有益的事,其他出版社都是一群廢物。我記得我給貝內特·瑟夫寫過一封信:“親愛的貝內特,你剛剛犯下對當代美國文化的一大罪行。你竟然讓司湯達的《帕爾馬修道院》絕版了。此致敬禮。”

《巴黎評論》:在出版界,大家都知道只有你會因為其他出版社也想要出,而對一本書說不。如果你被告知某一本書克瑙夫出版社想出,你會說,那就讓他們出。

巴尼·羅塞特(格羅夫出版社創始人):我那么說是有道理的。因為如果克瑙夫能夠出版它,那就說明它是克瑙夫的書,不是格羅夫的書。我們出版的許多書是被三十、四十家出版社退稿的。事實上,其中有些是我們最好的書。

《巴黎評論》:你覺得今天一家年輕的出版社還有可能像格羅夫這樣做出版嗎?

巴尼·羅塞特(格羅夫出版社創始人):就編輯判斷而言,可以。如果你有足夠多的錢。有天晚上我告訴一個朋友,如果你想成為出版人,你應該繼承一大筆錢。如果繼承不到,那應該娶一個非常有錢的姑娘。最好兩全其美!如果兩者都沒有,那就忘了這件事。那就是美國優質出版的歷史。克瑙夫、維京、新方向、斯克里伯納,這些出版社都是如此。馬歇爾·菲爾德在西蒙—舒斯特出版社快破產的時候資助了他們。他是個善良的資本家:他在西蒙—舒斯特低谷的時候收購他們,等他們又獲得成功時,又把股份以收購時的價格賣回給他們。

羅伯特·吉魯(FSG出版社聯合創始人):成為一個成熟的編輯是由許多因素促成的,一開始是經歷和學校教育中的各種意外。但有三個品質是無法教的,沒有這些品質,編輯再好也無法施展——判斷力、品位和共情。判斷力是評判一部書稿及其作者的能力。品位是主觀的,難以定義,可我們碰上的時候又都知道。共情除了是理解作者寫作目的的能力,也是幫助他們最大程度實現其目的的能力。像皮格馬利翁一般渴望以編輯心目中的形象去重塑作家,那是很可憎的……除了判斷力、品位和共情這三點基本品質,其余都可以靠時間和經驗彌補,(再讓我迅速補充一點),此外還要有一點運氣,那是永遠都不會有壞處的。

巴黎評論:出版人訪談 作者簡介

《巴黎評論》(The Paris Review),美國老牌文學季刊,1953年由美國作家喬治•普林頓、彼得·馬修森等人創刊于法國巴黎,后編輯部遷回美國紐約,并持續出版至今。自創刊之日起,六十多年來,《巴黎評論》一直堅持刊發世界頂級的短篇小說和詩歌,并成功發掘推介了眾多文學新人,著名作家如諾曼·梅勒、菲利普·羅斯等人的寫作生涯正是從這里起步。

《巴黎評論·出版人訪談》收錄的7位出版人依次為:

出版的藝術| The Art of Publishing

詹姆斯·勞克林|James Laughlin(1914—1997)

《巴黎評論》(The Paris Review),美國老牌文學季刊,1953年由美國作家喬治•普林頓、彼得·馬修森等人創刊于法國巴黎,后編輯部遷回美國紐約,并持續出版至今。自創刊之日起,六十多年來,《巴黎評論》一直堅持刊發世界頂級的短篇小說和詩歌,并成功發掘推介了眾多文學新人,著名作家如諾曼·梅勒、菲利普·羅斯等人的寫作生涯正是從這里起步。

《巴黎評論·出版人訪談》收錄的7位出版人依次為:

出版的藝術| The Art of Publishing

詹姆斯·勞克林|James Laughlin(1914—1997)

美國新方向出版社(New Directions Publishing)創始人。

巴尼·羅塞特|Barney Rosset(1922—2012)

美國格羅夫出版社(Grove Press)創始人。

羅伯特·吉魯|Robert Giroux(1914—2008)

美國法勒-施特勞斯-吉魯出版社(Farrar, Straus and Giroux,簡稱FSG)聯合創始人。

編輯的藝術| The Art of Editing

羅伯特·戈特利布|Robert Gottlieb(1931—2023)

作家、編輯,歷任西蒙-舒斯特出版社、克瑙夫出版社總編和《紐約客》主編。

戈登·利什|Gordon Lish(1934—)

作家、編輯,雷蒙德·卡佛成名的幕后推手。曾任《時尚先生》、克瑙夫出版社編輯,后創辦先鋒文學雜志《季刊》。

瑪克辛·格羅夫斯基|Maxine Groffsky

編輯、文學經紀人,1965年起任《巴黎評論》駐巴黎編輯部主編,直至該編輯部于1974年關閉,任內一手奠定《巴黎評論》裝幀美學風格。

劉易斯·拉帕姆|Lewis Lapham(1935—2024)

作家、編輯,自1976年起兩度出任《哈潑斯》主編,執掌該雜志近三十年,2007年創辦以自己姓氏命名的文學雜志《拉帕姆季刊》。

- >

推拿

- >

莉莉和章魚

- >

煙與鏡

- >

羅曼·羅蘭讀書隨筆-精裝

- >

我從未如此眷戀人間

- >

【精裝繪本】畫給孩子的中國神話

- >

自卑與超越

- >

苦雨齋序跋文-周作人自編集