-

>

清通鑒(全四冊)(精裝)

-

>

明通鑒(全三冊)(精裝)

-

>

跨太平洋的華人改良與革命 1898-1918

-

>

天有二日(簽名鈐印特裝本)

-

>

歐洲至暗時刻(1878-1923):一戰為何爆發及戰后如何重建

-

>

(精裝)奧托·馮· 俾斯麥與德意志帝國建立

-

>

華文全球史:中國文脈

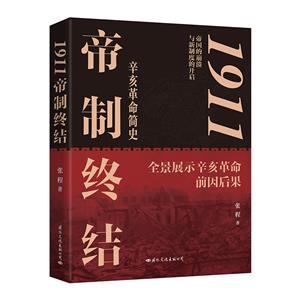

1911:帝制終結(全景展示辛亥革命的前因后果) 版權信息

- ISBN:9787512515017

- 條形碼:9787512515017 ; 978-7-5125-1501-7

- 裝幀:精裝

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>>

1911:帝制終結(全景展示辛亥革命的前因后果) 本書特色

二 戊戌余波 康有為、梁啟超是清末戊戌變法的主要推動人,兩人本是師徒。參與變法的還有譚嗣同、康廣仁、林旭、楊深秀、楊銳、劉光第,他們即是著名的“戊戌六君子”。 9月21日,慈禧下令抓捕維新派人士。康有為、梁啟超先后逃出京城,流亡國外。 梁啟超出逃前規勸譚嗣同一起逃跑,遭譚嗣同拒絕。他坦言:“各國變法無不從流血而成,今日中國未聞有因變法而流血者,此國之所以不昌也。”并毅然題詩:“我自橫刀向天笑,去留肝膽兩昆侖。” 被捕前,譚嗣同與妻子訣別時說:“告訴后來的人們,我為了什么而死。” 1898年9月28日,北京菜市口。 四周街巷,萬眾聚集,人頭攢動。下午4時,緩緩押來六輛囚車。囚車上的“戊戌六君子”,隨后即被處斬。 據晚清武術名家胡致廷回憶,譚嗣同被處斬時,由于使用的是鈍刀,脖子被砍了30多刀才斷氣。譚嗣同的死,悲壯又凄涼,為晚清變法的歷史涂上了至暗的一抹血色。 光緒和康有為的**次見面在頤和園,應當是1898年6月16日,那正是翁同龢被貶職的第二天,正值變法初始階段。 不過,由于康有為在之前組織過公車上書,且先后七次上書光緒,所以,光緒對康有為的政治理想并不陌生。自然,這其中還有光緒的老師翁同龢以及一幫擁護變法的臣子們對康有為等人的大力引薦。 他們的見面很愉快,洋溢著相見恨晚、只愿來日共同大展宏圖的氛圍。 這次見面后,光緒賜康有為“總理衙門章京上行走”一職,給了他專折奏事的權力,也就是可以直接給皇帝寫信。作為康有為的學生,梁啟超也脫穎而出。7月3日,光緒召見梁啟超,同樣賞賜了六品銜。 在康有為與梁啟超等人的策動下,變法如疾風驟雨般興起。變法內容包括改革軍隊,訓練新式陸海軍;改革政府機構,裁撤多余的衙門和無用的官職(僅京師就被裁撤數萬人);廢八股,開辦新式學校;辦報館,傳播新思想,開放言論;開放民辦企業。變法的皇旨從京城飛向全國各地,讓人眼花繚亂的同時,也讓保守派深感恐懼。 稍后,有伊藤博文訪華一事。伊藤博文正是日本明治維新的主要推動者,此時他已卸任日本首相一職。康有為鼓動光緒聘請伊藤博文當中國改革的總顧問。 聽聞此信的慈禧怒不可遏。“大清的江山豈能拱手讓給一個東洋人?”要知道,甲午的戰敗是何等屈辱。 慈禧的紅線已經被踩得腳印斑斑,光緒與康有為、梁啟超還沉浸在變法圖強的美夢中。 戊戌變法僅進行了103天,所以,它還有另一個名字——百日維新。但就是這103天,光緒密集發布了上百道除舊布新的詔令,涉及政治、經濟、軍事、文教等多個方面。年輕的光緒恨不得讓中國迅速脫胎換骨。 在所有新政中,廢除八股別有一番景象。彼時,八股取士與普通百姓息息相關,是普通人進入仕途的途徑。廢除八股,意味著讓普天下埋頭苦讀八股的學子們斷了出路。 梁啟超對八股恨之入骨,他在《中國近十年史論》書中說:“民之愚國之弱皆由于此。昔人謂八股之害甚于焚書坑儒,實非過激之言也。故深知中國實情者,莫不謂八股為致弱之根源,蓋學問立國之基礎,而八股者乃率天下之人使不學者也。” 廢除八股,興辦新學,就是一場劃時代的啟蒙運動,希望以此擺脫封建思想觀念的束縛。變法失敗后,八股取士恢復。梁啟超同樣痛心疾首,斥責道:“八股取士,為中國錮蔽文明之一大根源……是使四百兆人民永陷于黑暗地獄而不復能拔也。” 變法維新雖只進行了百日,但在某些領域還是取得了實質性的進步,如新式學校的開辦,以京師大學堂的興辦*為典型,這件事就是光緒交給孫家鼐辦的。 興辦京師大學堂是寫進了《明定國是詔》的。作為現今北京大學的前身,京師大學堂為中國現代的高等教育開辟了一條嶄新的道路。京師大學堂倡導西學,比如開設了數學、物理、化學、法律等現代課程,為國家培養了現代人才。 這場劇烈的改革,實際上可看作是洋務運動的延續。鴉片戰爭以降,大清帝國內憂外患,變法圖強成了*迫切的需要。洋務運動推崇“師夷長技以制夷”,但主要還是以器物層面的改革為主。在一定程度上,戊戌變法則是為洋務運動做了補充,它從政治、文教等多個方面為帝國進行了一次精神手術。 只是,變法百日而夭。 戊戌政變是慈禧集團的一次反攻清算。慈禧除了殺害“戊戌六君子”以外,還處理了大批維新派重臣。如舉薦康有為有功的總理衙門大臣張蔭桓、禮部尚書李端棻均被革職,流放新疆。 張蔭桓在戊戌變法中的作用非同小可。此人原本深受慈禧賞識,長期從事外交工作,出使歐美多國,是真正睜眼看世界的晚清外交官。光緒對外國的了解,很多來自張蔭桓。他每次回國,都要給皇帝講述國外的各種見聞。光緒愛聽,張蔭桓愛講。可以說,張蔭桓就是光緒變法的啟蒙老師。 變法期間,光緒任命張蔭桓為礦務鐵路總局主事。由于光緒與康有為等人的特殊關系,張蔭桓成為他們之間的溝通橋梁,這也是保守派忌恨張蔭桓的一個重要原因。讓慈禧憤怒的是,張蔭桓還引見伊藤博文讓光緒會見。 在慈禧等人看來,張蔭桓大有蠱惑皇帝的嫌疑,政變后以“居心巧詐”為名將其流放新疆。慈禧原本沒有處死張蔭桓的意思,但到了1900年,八國聯軍步步緊逼,慈禧恨洋人又恨長期與洋人打交道的張蔭桓,新仇舊怨一起算,就將在新疆的張蔭桓處死。 張蔭桓成為遇難的“戊戌第七君子”。 與張蔭桓一起流放新疆的還有李端棻。若論人才舉薦之功,李端棻厥功至偉。他對康有為、梁啟超、譚嗣同等人的欣賞一如既往,長期向光緒舉薦。慈禧給他定的罪名就有“濫保匪人”。 不過,李端棻比張蔭桓幸運的是,他并沒有真的被遠放新疆,而是停留在甘肅治病。*終他還被特赦回貴州老家,算是得以善終。 同樣有“濫保匪人”罪名,被革職的高官還有湖南巡撫陳寶箴。陳寶箴本是地方封疆大吏,關鍵時刻舉薦了“戊戌六君子”中的楊銳、劉光第。另外,陳寶箴的兒子陳三立在吏部任主事,父子二人在京城內外聯手維新,深為慈禧恨之。*終,父子二人同被革職。陳寶箴與張蔭桓相同,也是在1900年間被慈禧下令處死的。不同的是,張蔭桓是被公開處死,而陳寶箴則是賜其自盡。 禮部侍郎徐致靖本應是“戊戌第七君子”,因為耳背,光緒沒有長期召見,得以免死,被終身監禁。刑部主事張元濟、工部員外郎李岳瑞、御史宋伯魯及黃遵憲、熊希齡等人均被革職。那個導致光緒罷免禮部六堂官的禮部主事王照自然也是嚴懲的對象,但他同梁啟超一起逃到了日本。 隨著維新派的倒下,各項新政迅速被廢除,舊政逐一恢復。 原本被裁并的詹事府、通政司、大理寺、光祿寺、太仆寺、鴻臚寺仍按舊制辦公,被裁撤的大小官員陸續回來上班。八股取士照常舉行,天下舉子一片歡呼。武舉考試繼續考核弓馬騎射。變法期間涌現出的多個報館被嚴厲查禁,主筆被通緝。 一番折騰過后,清廷還是那個清廷。 一批政治對手倒下,就意味著另一批親信寵臣的崛起。 原本強烈反對變法、備受排擠的重臣陸續得到慈禧重用、提拔。首先是滿族大臣,如剛毅、啟秀、榮祿、崇禮、裕祿、懷塔布等人;其次是漢族大臣,如徐桐、廖壽恒、趙舒翹等人。不過,滿族大臣明顯要多于漢族大臣。 其中,剛毅、啟秀、徐桐等人有一個共同特點,他們都強烈反對變法。 剛毅,在變法期間為兵部尚書、協辦大學士。他反對變法,對新政反應消極,屢遭光緒呵斥。但光緒也無法撤掉他,因為他是慈禧的人。政變后剛毅成為軍機大臣。 懷塔布正是光緒罷免的禮部六堂官之一,在變法期間,他同樣消極應對,壓制下屬上疏言事。政變后,慈禧命其為都察院左都御史兼總管內務府大臣。 在所有慈禧重用的大臣中,似乎只有榮祿是個例外。榮祿既是支持變法,又是帶兵協助慈禧發動政變的重臣。支持變法又發動政變,看似矛盾,其實并不沖突。 榮祿支持帝國變法自強,但并不認同康、梁等人的變法思路。榮祿曾給伊藤博文寫過一封信,在信中談了自己對變法的認識。他認為“積習相仍,驟難移易。譬之起虛弱而仁痿痹,輔以善藥,效雖緩而有功;投以猛劑,病未除而增劇”。榮祿的意思很明顯,變法要循序漸進,不能過猛過快。康、梁指責榮祿是頑固守舊派。其實,榮祿真的不是守舊派,準確來說,他應該是善于左右逢源的“騎墻派”。 在這些大臣中,還有一個共同特點,那就是很多人在變法期間都曾掌管過軍權。如榮祿為直隸總督兼北洋大臣,統領三軍;剛毅為兵部尚書;崇禮為刑部尚書兼總理衙門大臣,領步軍統領;剛毅曾統領健銳營;懷塔布統領圓明園八旗、包衣三旗及鳥槍營。 自然的,戊戌政變后,慈禧回到了前臺,重新開始訓政。盡管慈禧自始至終也沒有喪失大權,但康、梁等人的大膽變革,多少有點讓慈禧心有余悸。一想到自己差點成了“圍園殺后”的犧牲品,慈禧就沒有那么淡定了。 變法前,慈禧或許以為這次改革無非只是洋務運動的2.0版。到后來才看明白,變法到后期,康、梁等人的矛頭已經對準了自己。變法,原來就是要變掉自己,要變掉自己的權力,甚至還要革掉自己的身家性命。 慈禧恍然大悟。原來變法并不像她想象的那樣,既可以“不違祖制”,還能救亡圖強。 維新派人士到此大概也回過味來:他們曾把自己看成是擁護皇權體制的人,他們的變法也是在為清廷效力。但是清廷不是國家的清廷,也不是光緒的清廷,而是慈禧權力的遮羞布,這就是當時所謂“祖宗大法”的本質。 不揭開慈禧的這塊遮羞布,變法難以進行;揭開它,就是生死對決。重新回到前臺的慈禧,比此前更堅定自己的立場。繼續牢牢掌控*高權力,成為慈禧大的心思。由此,經過戊戌政變后,國內政治形勢迅速緊縮,專制、守舊、排外回潮。 大清帝國又成了一潭死水。

1911:帝制終結(全景展示辛亥革命的前因后果) 內容簡介

本書以辛亥革命為核心事件,講述從1908年到1912年間的中國歷史和社會變遷;從宣統皇帝登基開始,結束于南京臨時政府北遷。 在辛亥革命以前,中國還有過改良派。改良派也應該有進步的一面。戊成變法在當時受壓迫,為什么?就是因為它有進步性,它受到頑固派的仇恨。孫中山比改良派又更進一大步,他公開號召實行資產階級民主革命,推翻了清朝的統治,結束了中國兩千多年的封建帝制,建立了中華民國和臨時革命政府,并制定了一個《臨時約法》。辛亥革命以后,誰要再想做皇帝,就做不成了”。

1911:帝制終結(全景展示辛亥革命的前因后果) 目錄

1911:帝制終結(全景展示辛亥革命的前因后果) 作者簡介

張程,浙江臨海人;職業編輯,業余作家。 張程是創作活躍的歷史寫作者,閱讀與寫作興趣從朝貢制度研究切入中國政治制度史,目前聚焦制度變遷與傳統社會運行。 發表有《紫禁城家風與明清國運》《“中國之治”的制度史遺產》《看看當年蘇聯老大哥》等文章;出版有《故宮傳》《藏在故宮里的中國史》《衙門口》《制度與人情》《清朝反腐大貪案》和“亂世三部曲”等圖書。

- >

月亮虎

- >

山海經

- >

【精裝繪本】畫給孩子的中國神話

- >

二體千字文

- >

巴金-再思錄

- >

史學評論

- >

小考拉的故事-套裝共3冊

- >

唐代進士錄