-

>

東洋鏡:京華舊影

-

>

東洋鏡:嵩山少林寺舊影

-

>

東洋鏡:晚清雜觀

-

>

關中木雕

-

>

國博日歷2024年禮盒版

-

>

中國書法一本通

-

>

中國美術8000年

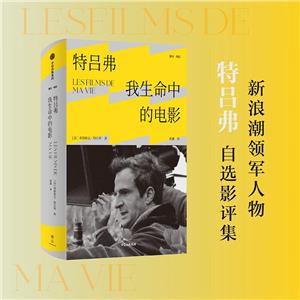

特呂弗:我生命中的電影 版權信息

- ISBN:9787521752915

- 條形碼:9787521752915 ; 978-7-5217-5291-5

- 裝幀:一般純質紙

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>

特呂弗:我生命中的電影 本書特色

★殿堂級導演特呂弗親自編選百余篇影評結集★回溯大師眼中的影史與經典,展示電影發展的珍貴資料,暢談電影美學的基礎與核心,向諸多電影英雄致敬★犀利,厚重,深刻,展示特呂弗如何從一個犀利乃至有些刻薄的影評人,轉變成一個成熟但又不拘泥于傳統條條框框的導演。

特呂弗:我生命中的電影 內容簡介

弗朗索瓦·特呂弗的電影以一種無關陳詞濫調、與任性的虛無主義截然不同的順從感記錄了生活的灰暗和平淡,叩響了無數人的心門。而在作為新浪潮電影大師成名前,特呂弗已是有名電影評論家,他的影評內容豐富、個性鮮明、不拘一格,展示著他對電影的獨特見解。 《我生命中的電影》是特呂弗親自編選的影評集,囊括了百余篇文章,以其主題共分為六個部分,向自默片以來的諸多電影英雄致敬。見證了特呂弗在拍攝電影的同時從事的寫作活動,展示著他對電影的巨大熱情與其磅礴的生命力,為電影愛好者進一步了解這位偉大的法國新浪潮電影大師的創作和思維提供了**手的翔實資料。

特呂弗:我生命中的電影 目錄

影評人的夢想是什么? 1

一 大秘密

讓·維果只活到二十九歲 29

阿貝爾·岡斯 38

《拿破侖》 38

《奈斯爾之塔》 43

讓·雷諾阿電影節 48

卡爾·德萊葉的白 64

劉別謙是一位王子 67

查理·卓別林 72

《大獨裁者》 72

《紐約之王》 76

誰是查理·卓別林? 80

上帝保佑約翰·福特 84

弗里茨·朗在美國 86

弗蘭克·卡普拉,醫治者 92

霍華德·霍克斯 94

《疤面煞星》 94

《紳士愛美人》 95

《金字塔》 97

約瑟夫·馮·斯登堡 99

《密戰計劃》 99

阿爾弗雷德·希區柯克 103

《后窗》 103

《捉賊記》 107

《伸冤記》 111

《群鳥》 116

《狂兇記》 117

二 有聲片時代:美國人

羅伯特·奧爾德里奇 123

《死吻》 123

《黃金篷車大作戰》 125

《大刀》 130

威廉·博丁 132

《陳查理和羽蛇》 132

巴德·伯蒂徹 133

《逍遙法外》 133

喬治·庫克 135

《模特兒趣事》 135

塞繆爾·富勒 138

《禁止!》 138

伊利亞·卡贊 141

《寶貝兒》 141

《登龍一夢》 145

斯坦利·庫布里克 148

《光榮之路》 148

查爾斯·勞頓 151

《獵人之夜》 151

茂文·勒魯瓦 153

《壞種》 153

安納托爾·李維克 155

《真假公主》 155

喬舒亞·洛根 157

《野餐》 157

西德尼·呂美特 160

《十二怒漢》 160

約瑟夫·曼凱維奇 162

《赤足天使》 162

安東尼·曼 167

《戰爭中的男人》 167

羅伯特·馬利根 170

《孺子雄心》 170

奧托·普雷明格 172

《你好,憂愁》 172

尼古拉斯·雷 178

《荒漠怪客》 178

《高于生活》 181

道格拉斯·塞克 187

《苦雨戀春風》 187

弗蘭克·塔許林 190

《春風得意》 190

《糊涂大影迷》 192

埃德加·烏默 195

《邊城俠盜》 195

查爾斯·維多 197

《愛我否則離開我》 197

比利·懷爾德 200

《七年之癢》 200

《戰地軍魂》 202

羅伯特·懷斯 207

《寧馨兒》 207

《沙漠突圍戰》 209

三 有聲片時代:法國人

克洛德·奧當—拉哈 213

《穿越巴黎》 213

《不幸時刻》 215

雅克·貝克 221

《金盔》 221

《錢財勿動》 222

《亞森·羅賓》 225

《洞》 229

雅克·貝克,去世一年后 234

羅伯特·布列松 236

《布勞涅森林的女人們》 236

《死囚越獄》 240

雷內·克萊芒 248

《相逢》 248

亨利—喬治·克魯佐 253

《畢加索的秘密》 253

讓·科克托 257

《奧菲斯的遺囑》 257

朱爾斯·達辛 264

《男人的爭斗》 264

《該死的人》 266

薩卡·圭特瑞 270

《殺手和小偷》 270

壞人薩卡·圭特瑞 273

艾爾伯特·拉摩里斯 279

《紅氣球》 279

讓—皮埃爾·梅爾維爾 283

《可怕的孩子們》 283

馬克斯·奧菲爾斯 285

《勞拉·蒙特斯》 285

馬克斯·奧菲爾斯死了 292

雅克·塔蒂 300

《我的舅舅》 300

四 一些局外人

英格瑪·伯格曼 307

伯格曼的作品 307

《呼喊與細語》 313

建造者布努埃爾 317

諾曼·麥克拉倫 327

《線與色》 327

費德里科·費里尼 328

《卡比利亞之夜》 328

《八部半》 329

羅伯托·羅西里尼更喜歡真實的生活 331

奧遜·威爾斯 338

《公民凱恩》:脆弱的巨人 338

《阿卡丁先生》 347

《歷劫佳人》 351

亨弗萊·鮑嘉肖像 356

詹姆斯·迪恩死了 361

五 我在“新浪潮”的朋友

阿倫·雷乃 369

《夜與霧》 369

亞歷山大·阿斯楚克 371

《糟糕的相遇》 371

阿涅斯·瓦爾達 375

《短岬村》 375

羅杰·瓦迪姆 378

《上帝創造女人》 378

克洛德·夏布洛爾 382

《漂亮的塞爾吉》 382

路易·馬勒 384

《情人們》 384

《鬼火》 386

讓—呂克·戈達爾 388

《所有的男生都叫派翠克》 388

《隨心所欲》 389

雅克·里維特 391

《巴黎屬于我們》 391

雅克·羅齊耶 397

《再見菲律賓》 397

皮埃爾·卡斯特 400

《葡萄牙假期》 400

阿倫·雷乃 401

《莫里埃爾》 401

讓—皮埃爾·莫基 404

《處女們》 404

克洛德·貝里 407

《老人與小孩》 407

《爸爸的電影》 411

熱拉爾·布蘭 414

《朋友們》 414

拉斯洛·薩博 416

《魔鬼的白手套》 416

克洛德·索泰 419

《三兄弟的中年危機》 419

雅克·杜瓦隆 423

《初生牛犢》 423

特呂弗:我生命中的電影 節選

讓·維果只活到二十九歲 1946年某個星期六的下午,要感謝由安德烈·巴贊和另幾位《電影雜志》撰稿人組織的“黑房間”影迷俱樂部。通過他們的活動,我初識讓·維果的電影,這給我帶來了巨大的快樂。剛進場時,我甚至連讓·維果是誰都不知道,但是很快,他的電影就讓我沉浸在一種瘋狂的激情之中,盡管他全部作品加在一起,放映時長也沒超過200分鐘。 起初我*喜歡《操行零分》(Zero de conduite)。這或許是因為,維果鏡頭里的那些學生,讓我產生了認同感。當時的我,也就比他們大個三四歲。再往后,等我將他所有作品反復看過幾遍之后,《亞特蘭大號》(L'Atlanta)無疑成了我在這其中的至愛。我心目中的影史*佳作品前十位,從來都少不了《亞特蘭大號》。 從某種意義上來說,《操行零分》似乎代表著某種比《亞特蘭大號》更為難得的東西。因為,歷數各類文學和影視作品,真正以童年時代為主題的杰作,屈指可數。它們帶給觀眾的震撼力,體現在兩個層面:除審美上的影響之外,還帶有一種具有自傳性質的個人層面的影響。所有關于童年的電影,全都是“時代劇”。因為它們將我們送回到了那個穿短褲的學生時代,送回到教室黑板前,送回到暑假,送回到我們的*初。 和所有“處女作”一樣,《操行零分》也有它實驗性的一面。有些與整體劇情關系或近或遠的創意,拍攝時秉持的顯然就是那種“讓我們試試看,看看結果會怎樣”的態度。例如那場校慶戲,假人和真人混雜在一起。那樣的場景,同一時期的雷內·克萊爾也有可能拍得出來;但不管怎么說,那都是一種已過時的拍法。可維果還是為這一場看似是固定套路的戲,安排了足有九處上乘的新創意,其中有的走滑稽路線,有的走詩意風格,還有的故意刺激觀眾,而且它們全都有著巨大的視覺力量外加那種至今都無人可以企及的不事雕琢。 《操行零分》之后不久,維果開始拍攝《亞特蘭大號》。此時的他,已從前次拍攝中吸取了教訓。這一次,他臻于完美,拍出了一部曠世杰作。他依然使用充滿詩意的慢鏡頭,但不再為取得滑稽效果而采用快動作效果。他不再求助于假人,他的鏡頭,這一次僅僅只聚焦于真實,并將其轉化為一個童話故事。通過拍攝散文式的話語和行為,他輕而易舉地實現了詩意。 維果的電影生涯宛若閃電,耀眼卻短暫,表面看來就和拉迪蓋一樣。這兩人都是英年早逝的年輕創作者,都只留下了兩部作品(不含短片)。而且,他們的**部作品,又都有著公開的自傳性質,而到了第二部,則距離其本人更遙遠一些,更多地建立在了外部素材的基礎之上。有人因為《亞特蘭大號》是命題作文,便低估了它的價值,可他們大概是忘記了,大多數人的第二部作品,其實都存在這種情況。拉迪蓋的《伯爵的舞會》(Le Bal du Comte d'Orgel)也是應科克托要求而寫的——當然,你也可以說是拉迪蓋自己要求自己寫的。此外,從原則上來說,第二部作品很重要,因為它讓我們可以判定出那人是否真就那點本事。換句話說,我們可以通過第二部作品來判定,那人究竟是天才票友,還是真正的創作者,他究竟是運氣好交出了不錯的處女作,抑或確實前途無量。維果和拉迪蓋的發展趨勢也是一樣的,由現實主義和反叛過渡到了精雕細琢和唯美主義。(這些詞我這里取的都是它們*正面的意思。)我們可以想象,如果維果能把拉迪蓋的小說《肉體的惡魔》(Diable au Corps)搬上銀幕,那一定會是一部很了不起的電影,但兩人畢竟一個是作家,一個是導演,所以我也不愿將他們過分地做比較。不過,針對維果的研究中,常會提及阿蘭·傅尼埃、蘭波和塞利納等作家,想來那也確實很有道理。 《亞特蘭大號》擁有《操行零分》的所有品質,并且又多出了一份成熟,外加更多的藝術性。電影的兩大趨勢——現實主義和唯美主義——在片中達成了一致。在電影史上,既有羅西里尼這樣的現實主義大師,也有艾森斯坦那樣的唯美主義巨匠,卻很少有人有興趣將這兩種趨勢合在一起——因為大部分人都覺得,這兩種趨勢應是背道而馳的。在我看來,《亞特蘭大號》抓住了戈達爾的《精疲力盡》(A Bout de Soufle)和維斯康蒂的《白夜》(Le notti bianche)這兩部電影的精髓。這是兩部沒法擺在一起做比較的電影,因為它們完全屬于兩種類型,但又是各自類型中的*佳代表。戈達爾將各種點滴的真相累積起來,經過串聯,塑造出某種現代童話;維斯康蒂則由現代童話入手,為的是重新發現一種普遍真相。 P29-31

特呂弗:我生命中的電影 作者簡介

弗朗索瓦·特呂弗(François Truffaut),新浪潮電影的領軍人物,法國有史以來最受歡迎、最成功的電影導演,也是電影史上最重要的導演之一。特呂弗從小酷愛文學和電影,15歲在巴黎發起電影俱樂部,后在《電影手冊》和《藝術》雜志任編輯和撰稿人,成為著名影評家。他的電影名作有《四百擊》《日以繼夜》《阿黛爾·雨果的故事》等。 畢業于上海外國語大學法語專業,譯有《陸上行舟:赫爾佐格談電影》《我生命中的電影》《與奧遜·威爾斯共進午餐》《我寫不下去了。我要寫下去!:編劇的誕生》等。

- >

新文學天穹兩巨星--魯迅與胡適/紅燭學術叢書(紅燭學術叢書)

- >

人文閱讀與收藏·良友文學叢書:一天的工作

- >

唐代進士錄

- >

詩經-先民的歌唱

- >

我與地壇

- >

中國人在烏蘇里邊疆區:歷史與人類學概述

- >

大紅狗在馬戲團-大紅狗克里弗-助人

- >

有舍有得是人生