-

>

宇宙、量子和人類心靈

-

>

氣候文明史

-

>

南極100天

-

>

考研數學專題練1200題

-

>

希格斯:“上帝粒子”的發明與發現

-

>

神農架疊層石:10多億年前遠古海洋微生物建造的大堡礁

-

>

聲音簡史

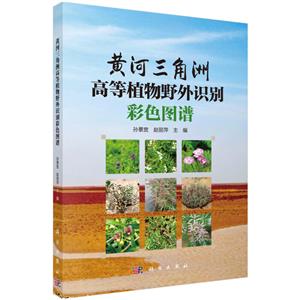

黃河三角洲高等植物野外識別彩色圖譜 版權信息

- ISBN:9787030752833

- 條形碼:9787030752833 ; 978-7-03-075283-3

- 裝幀:一般膠版紙

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>

黃河三角洲高等植物野外識別彩色圖譜 內容簡介

本書在對黃河三角洲植物區系調查研究的基礎上編寫而成。書中包括84科300多種植物,對每個物種進行了形態、分布和范圍的簡要描述,每個物種附有一幅彩色圖片。為了方便讀者能簡捷直觀地鑒定、識別常見植物種類,本書在編寫過程中,采用通俗易懂術語,利用植物莖、葉、花、果能夠用肉眼觀察到的形態特征對植物進行描述。

黃河三角洲高等植物野外識別彩色圖譜 目錄

第1章 黃河三角洲概況 1

1.1 黃河的形成 2

1.2 黃河的改道 2

1.3 黃河三角洲的形成與演變 2

1.4 本書涉及的區域范圍 3

第2章 黃河三角洲高等植物區系分析 5

2.1 科的多樣性 6

2.1.1 科的統計 6

2.1.2 大科分析 6

2.1.3 單種科和單屬科分析 7

2.2 屬的多樣性 7

2.3 生活型的多樣性 7

2.3.1 科的生活型 8

2.3.2 屬的生活型 8

2.3.3 種的生活型 8

2.4 分布型的多樣性 9

2.4.1 世界分布 9

2.4.2 泛熱帶分布 9

2.4.3 熱帶亞洲和熱帶美洲間斷分布 9

2.4.4 舊世界熱帶分布 9

2.4.5 熱帶亞洲和熱帶大洋洲分布 10

2.4.6 熱帶亞洲分布 10

2.4.7 北溫帶分布 10

2.4.8 東亞和北美間斷分布 10

2.4.9 舊世界溫帶分布 10

2.4.10 地中海區、西亞至中亞分布 11

2.4.11 東亞分布 11

第3章 黃河三角洲常見高等植物 13

3.1 苔蘚植物門Bryophyta 14

3.1.1 地錢科Marchantiaceae 14

3.1.2 葫蘆蘚科Funariaceae 14

3.2 蕨類植物門Pteridophyta 15

3.2.1 卷柏科Selaginellaceae 15

3.2.2 木賊科Equisetaceae 16

3.2.3 中國蕨科Sinopteridaceae 17

3.2.4 蹄蓋蕨科Athyriaceae 17

3.2.5 蘋科Marsileaceae 18

3.3 裸子植物門Gymnospermae 18

3.3.1 蘇鐵科Cycadaceae 18

3.3.2 銀杏科Ginkgoaceae 19

3.3.3 松科Pinaceae 19

3.3.4 柏科Cupressaceae 21

3.3.5 杉科Taxodiaceae23

3.3.6 麻黃科Ephedraceae 23

3.4 被子植物門Angiospermae 24

3.4.1 木蘭科Magnoliaceae 24

3.4.2 蠟梅科Calycanthaceae 26

3.4.3 馬兜鈴科Aristolochiaceae 26

3.4.4 毛茛科Ranunculaceae 27

3.4.5 防己科Menispermaceae 30

3.4.6 罌粟科Papaveraceae 31

3.4.7 懸鈴木科Platanaceae 32

3.4.8 金縷梅科Hamamelidaceae 33

3.4.9 杜仲科Eucommiaceae 34

3.4.10 桑科Moraceae 34

3.4.11 胡桃科Juglandaceae 37

3.4.12 商陸科Phytolaccaceae 38

3.4.13 石竹科Caryophyllaceae 39

3.4.14 藜科Chenopodiaceae 41

3.4.15 莧科Amaranthaceae 47

3.4.16 蓼科Polygonaceae 50

3.4.17 白花丹科Plumbaginaceae 54

3.4.18 錦葵科Malvaceae 54

3.4.19 堇菜科Violaceae 57

3.4.20 檉柳科Tamaricaceae 59

3.4.21 葫蘆科Cucurbitaceae 59

3.4.22 楊柳科Salicaceae 60

3.4.23 十字花科Brassicaceae 61

3.4.24 報春花科Primulaceae 67

3.4.25 景天科Crassulaceae 67

3.4.26 薔薇科Rosaceae 69

3.4.27 含羞草科Mimosaceae 73

3.4.28 云實科Caesalpiniaceae 74

3.4.29 蝶形花科Papilionaceae 75

3.4.30 小二仙草科Haloragaceae 86

3.4.31 菱科Trapaceae 86

3.4.32 柳葉菜科Onagraceae 87

3.4.33 山茱萸科Cornaceae 87

3.4.34 衛矛科Celastraceae 88

3.4.35 冬青科Aquifoliaceae 89

3.4.36 黃楊科Buxaceae 89

3.4.37 大戟科Euphorbiaceae 90

3.4.38 鼠李科Rhamnacea 93

3.4.39 葡萄科Vitaceae 93

3.4.40 槭樹科Aceraceae 96

3.4.41 漆樹科Anacardiaceae 97

3.4.42 楝科Meliaceae 98

3.4.43 蕓香科Rutaceae 99

3.4.44 蒺藜科Zygophyllaceae 99

3.4.45 酢漿草科Oxalidaceae 100

3.4.46 牻牛兒苗科Geraniaceae 101

3.4.47 傘形科Apiaceae 102

3.4.48 夾竹桃科Apocynaceae 103

3.4.49 蘿藦科Asclepiadaceae 103

3.4.50 茄科Solanaceae 105

3.4.51 旋花科Convolvulaceae 108

3.4.52 紫草科Boraginaceae 112

3.4.53 馬鞭草科Verbenaceae 114

3.4.54 唇形科Lamiaceae 115

3.4.55 車前科Plantaginaceae 119

3.4.56 玄參科Scrophulariaceae 121

3.4.57 木犀科Oleaceae 123

3.4.58 茜草科Rubiaceae 124

3.4.59 忍冬科Caprifoliaceae 126

3.4.60 菊科Asteraceae 128

3.4.61 澤瀉科Alismataceae 145

3.4.62 天南星科Araceae 145

3.4.63 浮萍科Lemnaceae 146

3.4.64 鴨跖草科Commelinaceae 147

3.4.65 燈心草科Juncaceae 147

3.4.66 莎草科Cyperaceae 148

3.4.67 禾本科Gramineae 152

3.4.68 香蒲科Typhaceae 162

3.4.69 百合科Liliaceae 163

3.4.70 石蒜科Amaryllidaceae 165

3.4.71 鳶尾科Iridaceae 165

參考文獻 167

中文名索引 168

拉丁名索引 172

黃河三角洲高等植物野外識別彩色圖譜 節選

**章黃河三角洲概況 黃河三角洲由黃河攜沙填海造陸而形成,是我國三大三角洲之一,也是世界聞名的河流三角洲。它位于山東半島和遼東半島環抱的地理中心,是環渤海經濟圈的重要一環,又是京津唐經濟區與山東半島經濟區的結合部,也是環渤海經濟區與中原經濟區海陸通道的*佳銜接點,還是天津濱海新區的輻射帶。從亞太地區范圍看,它位于東北亞地區的中樞部位,隔海與日本列島和朝鮮半島相望。優良的區位優勢,決定了黃河三角洲將成為東北亞地區重要的資源供應地、沿海與內陸經濟發展的一座重要橋頭堡。黃河三角洲自然資源豐富,地理區位優越,是山東省發展潛力*大的地區之一。特別是黃河流域生態保護和高質量發展上升為國家戰略之后,黃河三角洲的保護與發展更是引起國家和山東省的高度重視。 1.1黃河的形成 黃河是我國第二大河,也是世界聞名的萬里巨川。它發源于青海省巴彥喀拉山北麓、海拔5442m的雅拉達澤山以東的約古宗列盆地,流經9省區,由山東墾利縣注入渤海,全長5464km。黃河發育在秦嶺和陰山兩個走向近東西的構造帶中間,大體上在中生代末期,由于地質構造運動和長期的外營力作用,這里形成了一系列大大小小的盆地。到新生代第四紀中期,在陜甘寧盆地堆積了大量的黃土,以后地面又抬升,形成黃土高原。接著,又由于長期的流水侵蝕,各個盆地逐漸聯通,*后切過我國地勢上以地質構造不同為其骨架的三大階梯,自西向東、由高及低形成黃河注入大海。據考證,黃河現代水系形式出現于距今130萬~110萬年的全新世初,定型于8萬~1萬年前。 1.2黃河的改道 有文字記載以來,對黃河決口、改道的記載非常多。歷史上有黃河“六大遷徙”之說,指的是黃河初徙于周定王五年(公元前602年),再徙于王莽始建國三年(公元11年),三徙于宋仁宗慶歷八年(公元1048年),四徙于宋光宗紹熙五年(公元1194年),五徙于明孝宗弘治七年(公元1494年),六徙于清文宗咸豐五年(1855年)。在1946年以前的三四千年中,黃河決口泛濫達1593次,較大的改道有26次。改道*北時,黃河水流經海河,出大沽口;*南時,黃河水經淮河,入長江。 1.3黃河三角洲的形成與演變 公元1128年以前,黃河走的是現行河道的北側,經過天津入渤海。公元1128年到公元1855年期間,黃河走的是現行河道的南側,經淮河流域入黃海。1855年在銅瓦廂決口以后,黃河才走現行河道,進入渤海。由于黃河在各個歷史時期的入海方位和沖淤范圍不同,黃河三角洲生成發育的位置和規模也在不斷變化。近年來,應用衛星遙感技術,對黃河三角洲形成演變特點及水文地貌等綜合科學分析研究,學術界對不同時期三角洲的界定漸趨一致,即:黃河自遠古至1855年改道山東大清河入海以前形成的三角洲,稱為古代黃河三角洲;自1855年黃河改道山東大清河入海至1934年黃河分流頂點下移墾利漁洼之前形成的三角洲,稱為近代黃河三角洲;1934年至今形成的三角洲,稱為現代黃河三角洲(田家怡等,2005)。 (1)古代黃河三角洲 古代黃河三角洲,系指黃河自遠古至1855年(清咸豐五年)8月1日,黃河決口于河南蘭陽(今蘭考)銅瓦廂,改道山東大清河入海之前,多次變遷中沖積而成的諸多三角洲的統稱。其地理范圍是:以河南省鞏縣為頂點,北至天津、南至徐淮的黃河沖泛地區。 (2)近代黃河三角洲 近代黃河三角洲,系指1855年黃河于河南銅瓦廂決口,廢棄徐淮流路,北奪山東大清河入海后沖積而成的三角洲。其地理范圍是:以墾利縣寧海為頂點,北起套兒河口,南至支脈河的扇形淤積地區。土地總面積5400km2,其中5200km2屬東營市,200km2屬濱州市。 (3)現代黃河三角洲 現代黃河三角洲,系指1934年黃河尾閭分流點下移26km,開始建造的以漁洼為頂點的現代三角洲體系。其地理范圍是:西起挑河,南達宋春榮溝,主要由甜水溝為中軸的亞三角洲體、神仙溝為中軸的亞三角洲體、刁口河為中軸的亞三角洲體、清水溝為中軸的亞三角洲體計4個亞三角洲體組成。 1.4本書涉及的區域范圍 東營市和濱州市在1983年之前同屬惠民地區。1982年11月,為適應勝利油田建設的需要和黃河三角洲的開發,國務院批準建立東營市。1992年惠民地區改稱濱州地區,2000年撤銷濱州地區,建立濱州市。鑒于東營市和濱州市國土開發條件的一致性,加之濱州市的一部分屬于古代和近代黃河三角洲范疇,故省內外所稱的黃河三角洲,一般指濱州市和東營市的全部,這也是黃河三角洲生態環境災害研究的范圍,行政區劃包括濱州市的濱城區、沾化區和無棣縣、陽信縣、惠民縣、博興縣、鄒平市,以及東營市的東營區、河口區和墾利區、利津縣、廣饒縣。總面積17368km2,其中,濱州市9445km2,東營市7923km2。 黃河三角洲高等植物共發現4門111科608種和變種,其中維管植物區系組成計602種和變種,隸屬于107科377屬。 2.1科的多樣性 2.1.1科的統計 據調查統計,黃河三角洲現初步記錄維管植物107科,占全國總科數的26.8%,占山東省總科數的72.8%。其中,蕨類植物8科,裸子植物5科,被子植物94科(單子葉植物17科,雙子葉植物77科)。這些科中,有古老和進化水平較低的科,如卷柏科、木賊科、馬兜鈴科等,也有在被子植物中處于分化的關鍵類群的科,還有高度分化的科,如菊科、禾本科等。 按科的大小分析,含50種以上的科有禾本科(52種)1科;含40~49種的科有豆科(45種)1科;含30~39種的科有菊科(38種)1科;含20~29種的科有薔薇科(29種)、十字花科(21種)2科;含10~19種的科有茄科(16種)、唇形科(15種)、莧科(15種)、葫蘆科(15種)、楊柳科(14種)、藜科(14種)、蓼科(14種)、莎草科(12種)、桑科(11種)、百合科(10種)共計10個科;含有1~9種的科有92個。植物區系中草本植物占絕對優勢。 2.1.2大科分析 植被中含10種以上植物的大科計15個,包括321種,占黃河三角洲維管植物總種數的53.3%。前15個大科大部分為世界分布科,其中禾本科、豆科和菊科是黃河三角洲植物種類較大的科,也是廣布于全球的十分進化的科,常成為各種草本植被的建群成分或優勢成分。薔薇科是被子植物進化中由初級到中級的過渡類型,世界各地有分布,但以北半球溫帶和亞熱帶成分*多,因此有時被視為北半球溫帶的典型科。豆科是在溫帶和熱帶都有廣泛代表的世界分布科。唇形科和十字花科分布范圍廣,泛熱帶至溫帶,但地中海-中亞地區是它們的分布和多樣化中心。莎草科、蓼科分布區都很廣,但溫帶地區和寒溫帶地區的種類較多。藜科多數為耐鹽種類,其中有的是主要的建群種,在黃河三角洲植被中占有特殊、重要地位:莧科為泛熱帶溫帶分布,楊柳科為北溫帶分布,桑科為泛熱帶至亞熱帶分布,茄科為熱帶至溫帶分布。綜上分析可以看出,黃河三角洲植物區系科的總體概念是一個溫帶性質的區系,溫帶成分十分發達。

- >

月亮與六便士

- >

有舍有得是人生

- >

苦雨齋序跋文-周作人自編集

- >

回憶愛瑪儂

- >

大紅狗在馬戲團-大紅狗克里弗-助人

- >

上帝之肋:男人的真實旅程

- >

中國人在烏蘇里邊疆區:歷史與人類學概述

- >

經典常談