-

>

東洋鏡:京華舊影

-

>

東洋鏡:嵩山少林寺舊影

-

>

東洋鏡:晚清雜觀

-

>

關中木雕

-

>

國博日歷2024年禮盒版

-

>

中國書法一本通

-

>

中國美術8000年

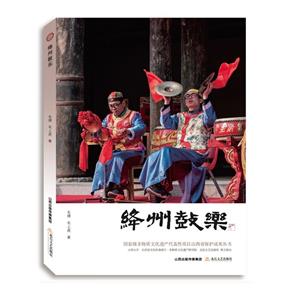

絳州鼓樂 本書特色

《絳州鼓樂》是“國家級非物質文化遺產代表性項目山西省保護成果叢書”之一。絳州鼓樂是流行于山西省新絳縣的一種傳統音樂,源于先秦盛于明清,演奏起來既有渾厚博大、磅礴奔放的氣勢,又有婉轉的抒情。絳州鼓樂用豐富多變的音樂語匯,將人、獸、物的形象訴諸觀眾的視聽,以演繹一個完整的故事,記述事物本源。本書從絳州鼓樂的淵源入手,較為系統地梳理絳州鼓樂的發展脈絡,講述它的傳承情況,以及它是如何走出國門走向世界,如何將一項非物質文化遺產做成了一項大產業。本書的出版不僅為絳州鼓樂的輝煌做了記錄,并且為喜歡絳州鼓樂的人留下眾多珍貴的歷史資料。

絳州鼓樂 內容簡介

本書從絳州鼓樂的淵源入手,較為系統地梳理絳州鼓樂的發展脈絡,講述它的傳承情況,以及它是如何走出國門走向世界,如何將一項非物質文化遺產做成了一項大產業。本書的出版不僅為絳州鼓樂的輝煌做了記錄,并且為喜歡絳州鼓樂的人留下眾多珍貴的歷史資料。

絳州鼓樂 目錄

序………………………………………………………………………………001

**章歷史和地理屬性……………………………………………………001

**節絳州鼓樂的歷史沃土……………………………………003

第二節絳州鼓樂形成的歷史雛形………………………………011

第三節絳州鼓樂的種類與文化形態……………………………017

第二章民間文學考證………………………………………………………037

**節姑射山堯王與鹿仙女成婚的婚慶鑼鼓傳說……………039

第二節龍香村鑼鼓洞傳說………………………………………044

第三節三國、隋唐馮古莊群棍舞樂的傳說………………………050

第四節古交村大唐干敲鼓的傳說………………………………055

第五節三泉村唐代穿箱鑼鼓的傳說……………………………059

第六節姑射山鑼鼓院的傳說……………………………………063

第三章藝術特點……………………………………………………………069

**節豐富的藝術表現形式……………………………………071

第二節演繹經典的傳統故事……………………………………085

第三節戲劇性的藝術編排………………………………………090

第四節絳州鼓樂的曲式結構……………………………………094

第五節經典作品簡介……………………………………………097

第四章絳州鼓樂的傳承……………………………………………………117

**節絳州鼓樂傳承與發展過程………………………………119

第二節絳州鼓樂主要傳承形式…………………………………129

第三節絳州鼓樂藝術代表性傳承人……………………………134

第五章社會影響……………………………………………………………149

**節民族精神,國樂經典………………………………………151

第二節黃河氣勢,中國氣魄………………………………………157

跋………………………………………………………………………………162

附錄…………………………………………………………………………165

一、大事記…………………………………………………………167

二、參考文獻………………………………………………………192

絳州鼓樂 節選

絳州鼓樂的歷史沃土 新絳縣歷史悠久,古有大夏先人駐足,春秋時“士偽城絳”,為晉國“故絳”之都,后歷代是府州之地,是晉南地區的政治、經濟、文化、商貿中心。據考古發現,在這片土地上,很早的“伊耆氏”堯帝之時就已有陶土做的土鼓。由于鼓有很好的共鳴性,所以,很早被我們的先人在祭祀、生產、軍隊鼓動的作為助威之用。 《周禮·秋官·冥氏》有記載說:“冥氏掌設弧張,為阱擭以攻猛獸,以靈鼓毆之”,這是說遠古氏族部落,一邊擊鼓,一邊吶喊,用來攻猛獸,獲取食物。在新絳一代還流傳著堯與鹿仙女成婚時的婚慶鑼鼓、蚩尤大戰時所用的軍鼓、唐王出城鼓等等。《直隸絳州志》載:“吾絳婚嫁,親迎儀征音樂,填咽里巷。”由此可知新絳“先民尚鼓”,是鼓的千年熱土。鼓在這里,既有人文資源的豐富性,又有文化資源的古老性,既有歷史文化空間的京畿性(漢潘勖《冊魏公九錫文》,指國都及其附近地區),又有文化的連續性,經歷千百代的沿襲傳承和不斷地創新發展,承載著黃河的厚重,張顯著黃河的奔放,形成了源于傳統、鼓舞精神的民族鼓魂,被譽為中華民族打擊樂的杰出代表。 新絳縣古為絳州,1911 年改絳州為新絳縣,現為山西省運城市轄縣。位于山西西南部,汾河穿境而過,澮河由東入境,河、澮交匯,向西流入黃河。縣域東北部與臨汾市襄汾縣為鄰,東部與侯馬接壤,北依姑射山與鄉寧縣相連,西與稷山縣為鄰,南部依峨嵋嶺與聞喜縣相連。 “新絳”一名其實早在春秋時就有了,1911 年辛亥革命廢州去縣,在行政區劃改置后不僅是為古絳州立了個新名,而且賦予了它更加厚重的歷史與文化內涵。“新絳”不僅僅是與春秋時晉國的“絳城”“古絳”和“故絳”相聯系,而且與絳州、絳郡相聯系,在史志上“新絳”二字有著豐富的內涵,新絳一詞在歷代史學家的筆下,是“山右名都”且有一千多年歷史文化的天下雄郡。 明正德《絳州志》在“地理志”中開卷寫道:古絳州在“古冀州之域,在唐虞畿內”。“元魏太武置正平郡,兼置東雍州于西南柏壁。孝文帝廢東雍州,魏靜帝復州。”就是說,公元424 年北魏太武帝就在現在新絳縣城西南柏壁鎮設置了正平郡,同時設立了東雍州。到孝文帝時,廢掉了東雍州,而到東魏孝靜帝元年(534) 時,又恢復州的建置。可見,新絳建州至今近一千六百年。 明正德《絳州志》還載:“隋,開皇初郡廢,自玉璧徒今治,大業二年廢州,改絳郡,治正平,領八縣:正平、龍門、太平、曲沃、翼城、稷山、絳、垣曲。”此后,歷朝各代,有時為州,有時為郡,有時為府,直到清末,管領縣級行政區域多寡不一,但作為州郡一級始終未變。 明正德《絳州志》還指出“武德初置總管府,隸十五州:絳、潞、蓋、沁、遼、則、韓、晉、呂、澮、秦、蒲、芮、虞、邵,二年復州。貞觀中,分天下為十三道,屬河東道。龍朔三年,麟見于郊。垂拱間為六雄之一”。在全國州郡中,為六雄之一,其影響之大,可見一斑。為了加強李唐王朝統治,唐高祖李淵和唐太宗李世民把他們的子孫作為封疆大吏,派駐絳州,以王侯身份鎮守這片土地。《絳州志·官司法》(卷四) 記載了李元禮(高祖第十子,封鄭王)、李元嘉(高祖第十一子,封韓王)、李元懿(高祖第十三子,封滕王)、李元軌(高祖第十四子,封霍王) 做刺史的歷史故事。 清光緒《絳州志·沿革》指出,“虞夏時,絳州為畿內地,實冀州之域”,唐“武德三年廢總管府。四年復絳州為雄郡,正平為望縣……宋為雄州,置絳郡防御,正平為望縣,領縣七……金為上州……天會六年置絳陽軍節度使。興定二年升為晉安府”。明以州隸平陽府,清雍正二年改為直隸州。無論雄州還是府郡都說明它在當時的地位十分重要。 “絳州鼓樂”一詞是新絳鑼鼓的代名詞,其內容包含了絳州鼓樂系列的車鼓、穿箱鑼鼓、花敲鼓、花鼓等腔鳴體打擊樂以及用鑼鼓助演的社火。絳州鼓樂在新絳扎根久深,流傳久遠。近年來,經過文物考古發掘和國內外專家學者的研究證實,絳州鼓樂起源于四千八百年前,在堯、舜、禹時代即產生,經歷了數千年的流傳,積淀了極其豐富的文化內涵和表演技巧,廣傳于新絳大地。 20 世紀80 年代,新絳縣文化館開始調查整理民間鼓樂,并于1987 年組織一支自帶干糧的農民鼓手赴省城太原演出,展示了絳州鼓樂的精魂,表演大獲成功并一舉成名。1988 年初,絳州鼓樂應邀赴京參加“龍年音樂周”,登上人民大會堂舞臺,以精湛的演藝震撼京城,各大媒體好評如潮。 從1988 年起,絳州鼓樂團走出山西,走出國門,走向世界。足跡、鼓樂傳遍世界大地,被國內外譽為“*杰出的國樂表演”,被列入**批國家非物質文化遺產保護名錄,并被聯合國教科文組織命名為“世界非物質文化遺產”。 “新絳”不“新”,這是一片具有數千年歷史積淀文化的熱土,絳州鼓樂就扎根在這里。

絳州鼓樂 作者簡介

毛瑮,1982年2月出生于山西新絳,大學學歷。2005年1月參加教育工作,新絳中學音樂教師、藝術組組長。發表論文《抗戰小花鼓》《音樂律動教學在高中音樂欣賞課中的應用》《音樂教學中如何有效開展欣賞課教學的思考》《馮古莊集體棍舞》。 毛上虎,1955年8月出生于山西新絳,中共黨員,大專文化。1974年參加工作,先后從事于教育、紀檢、組織、黨史研究工作。曾主編出版了《中共新絳縣歷史紀事》《新絳大觀》《新絳縣改革開放30年》等圖書。2015年退休后被特聘為山西省三晉文化研究會金石研究院研究員,為《侯愷掌門榮寶齋》《太行抗日英烈碑》制拓。

- >

企鵝口袋書系列·偉大的思想20:論自然選擇(英漢雙語)

- >

朝聞道

- >

我與地壇

- >

【精裝繪本】畫給孩子的中國神話

- >

詩經-先民的歌唱

- >

回憶愛瑪儂

- >

我從未如此眷戀人間

- >

名家帶你讀魯迅:故事新編