-

>

百年孤獨(2025版)

-

>

易中天“品讀中國”系列(珍藏版全四冊)

-

>

心歸何處

-

>

(精裝)羅馬三巨頭

-

>

野菊花

-

>

梁啟超家書

-

>

我的父親母親:民國大家筆下的父母

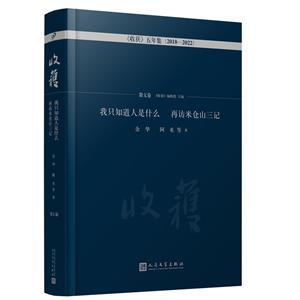

《收獲》五年集2018-2022:我只知道人是什么.再訪米倉山三記-散文卷(精裝) 版權信息

- ISBN:9787020176342

- 條形碼:9787020176342 ; 978-7-02-017634-2

- 裝幀:一般純質紙

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>

《收獲》五年集2018-2022:我只知道人是什么.再訪米倉山三記-散文卷(精裝) 本書特色

賡續前六十年創造,適逢《收獲》雜志創刊65周年紀念,老樹新花更賦風流! 延續《收獲》60周年紀念文存(全29卷)經典大氣的品格,總體裝幀設計上,封面構圖上依然秉持 “刪繁就簡,妙語者不必多言”的原則,借助書名等字體的巧妙安排,使整體看上去對稱與均衡。色彩方面使用大面積的專色藍和燙銀以及總套名“收獲”浮雕凸版工藝,書頂、書口、書根三邊轆銀,外加16開的紙面精裝形式,氣質典雅的象牙白優質內文紙和150克深藍卡的封面用紙,使得整套叢書的品相莊重而不呆板,含蓄卻不簡單。

《收獲》五年集2018-2022:我只知道人是什么.再訪米倉山三記-散文卷(精裝) 內容簡介

《我只知道人是什么 再訪米倉山三記·散文卷》為中國當代作家、文學評論家的散文隨筆集,收錄了《收獲》雜志2018年至2022年所刊登的散文名篇,包括余華的《我只知道人是什么》《文學給予我們什么》、阿來的《再訪米倉山三記》、王安憶的《理趣》《我和彭小蓮》、畢飛宇的《私奔、家庭、認知、傲慢與報應》、葉兆言的《記憶中的一些碎片》、陳福民的《失敗者之歌》《青春帝國少年行》、張新穎的《追憶沈虎雛先生》、南帆的《古城圖里的氣息》、袁敏的《書生校長》等二十余篇。本書收錄的散文隨筆,大多出自中國當代著名作家、學者之手,適逢《收獲》雜志創刊65周年之際集結推出,以饗深愛中國文學的讀者朋友。

《收獲》五年集2018-2022:我只知道人是什么.再訪米倉山三記-散文卷(精裝) 目錄

余 華 我只知道人是什么 1

張 翎 他人的歷史,我的窺視

——我與古董市場的奇緣 10

葉兆言 記憶中的一些碎片 23

陳福民 失敗者之歌 29

陳福民 青春帝國少年行 52

倪 匡 逝去的“幫主”

——倪匡談金庸 76

畢飛宇 私奔、家庭、認知、傲慢與報應

——《傲慢與偏見》的題外話 88

李修文 在春天哭泣 102

熊育群 血之源

——《風過草原》續篇 113

王安憶 我和彭小蓮 130

陳東東 異鄉者宋琳 138

黃 惲 房紫筆下的張愛玲 163

張清華 寶玉之夢 172

袁 敏 書生校長 194

南 帆 古城圖里的氣息 237

張新穎 追憶沈虎雛先生 243

王安憶 理趣 262

田浩江 保羅·寇泰 276

王彬彬 廢墟與狗 299

余 華 文學給予我們什么 308

小 海 宇向:她認出命運風幡的方向 320

阿 來 再訪米倉山三記 368

《收獲》五年集2018-2022:我只知道人是什么.再訪米倉山三記-散文卷(精裝) 節選

我只知道人是什么 余 華 2010 年5 月,我參加耶路撒冷國際文學節期間,去了猶太人大屠殺紀念館。紀念館在一座山上,由不同的建筑組成,分成不同的部分。“二戰”期間納粹殺害了六百多萬猶太人,已收集到姓名和身份的有四百多萬,還有一百多萬死難者沒有確認。有一個巨大的圓錐狀建筑的墻上貼滿了死難者的遺像,令人震撼。死難兒童紀念館也是圓形建筑,里面的墻是死難兒童的照片交替出現組成的,里面的光也是由這些交替出現的照片帶來的,一個沉痛的母親的聲音周而復始呼喚一百多萬個死難兒童的名字。紀念館的希伯來文原名,來自《圣經》“我必使他們在我殿中、在我墻內有記念、有名號,比有兒女的更美。我必賜他們永遠的名,不能剪除”這段話里的“有記念、有名號”。 紀念館還有一處紀念國際義人,這是為了紀念那些在大屠殺期間援救猶太人的非猶太人。展示的國際義人有兩萬多人,他們中間一些人的話被刻在柱子上和墻上,也有非國際義人的話,有些已是名言,比如德國牧師馬丁·尼莫拉那段著名的話:“當初他們屠殺工會人士,我沒有說話,因為我不是工會人士;后來他們屠殺共產黨,我也沒有說話,因為我不是共產黨;后來他們殺猶太人,我還是沒有說話,因為我不是猶太人;再接下來,他們殺天主教徒,我仍然保持沉默,因為我是基督教徒。*后他們要殺我了,已經沒有人為我說話了,因為能夠說話的人都被他們殺光了。”也有不知名的人的話也刻在那里,一個波蘭人說下了一句讓我難忘的話。這是一個沒有什么文化的波蘭農民,他把一個猶太人藏在家中的地窖里,直到“二戰”結束,這個猶太人才走出地窖。以色列建國后,這個波蘭人被視為英雄請到耶路撒冷,人們問他,你為什么要冒著生命危險去救一個猶太人,他說:我不知道猶太人是什么,我只知道人是什么。 “我只知道人是什么”這句話說明了一切,我們可以在生活里,在文學和藝術里尋找出成千上萬個例子來解釋這句話,無論這些例子是優美的還是粗俗的;是友善和親切的,還是罵人的臟話和嘲諷的笑話;是頌揚人的美德,還是揭露人的暴行——在暴行施虐之時,人性的光芒總會脫穎而出,雖然有時看上去是微弱的,實質無比強大。我在耶路撒冷期間,陪同我的一位以色列朋友給我講述了一個真實的故事。他的叔叔是集中營里的幸存者,他被關進集中營的時候還是一個孩子,父親和他在一起。“二戰”結束以后,他從未說起在集中營里的經歷,這是很多集中營幸存者的共同選擇,他們不愿意說,是因為他們無法用記憶去面對那段痛苦往事。當他老了,身患絕癥,他兒子是一個紀錄片導演,鼓勵他把那段經歷說出來,他同意了,面對鏡頭老淚縱橫說了起來,現場攝制的人哭成一片。他說有一天,幾個納粹軍官讓集中營里的猶太人排成長隊,然后納粹軍官們玩起了游戲,一個拿著手槍的納粹軍官讓另一個隨便說出一個數字,這另一個說了一個七。拿手槍的納粹軍官就從**個數,數到第七個時舉起手槍對準這第七個的額頭扣動扳機。拿手槍的納粹軍官逐漸接近他的時候,他感到父親悄悄把他拉向旁邊,與他換了一下位置,然后他才意識到自己剛才站在七的位置上。那個納粹軍官數著數字走過來,對準他父親的額頭開槍,父親倒了下去,死在他面前,那時候他不到十歲。 說點輕松的,也是2010 年,我去南非現場看世界杯,學會了好幾種罵人的臟話,因為每場比賽兩邊的球迷都用簡單的詞匯互罵,我記住了。可能是我個人的原因,什么樣的臟話都是一學就會,現在這些臟話全忘了,后來沒機會用。差不多十年前,我家里的餐桌是在宜家買的,桌面是一塊玻璃,上面印有幾十種文字的“愛”,開始的時候我看著它心想這世界上有多少數量的愛?有意思的是,為什么全世界的球迷在為己方球隊助威時都用臟話罵對方球隊,為什么世界上所有的語言里都有“愛”?這讓我想起兩個中國成語,異曲同工和殊途同歸,接下去我就說說這個。 中國的三國時期笑話集《笑林》里有一個故事,一個人拿著一根很長的竹竿過城門,橫著拿過不去,豎起來拿也過不去。一位老者看到后對他說,我雖然不是圣賢,也是見多識廣,你把竹竿折斷成兩截就能拿過去了。法國有個笑話,這是現代社會里的笑話,一個司機開一輛卡車過不了橋洞,卡車高出橋洞一些,司機不知所措之時,有行人站住腳,研究了一會兒,對司機說,我有一個好主意,你把四個車輪卸下來,卡車就可以開過去了。 這兩個笑話的時間地點相隔如此遙遠,一個是三國時期,一個是二十世紀;一個在中國,一個在法國。可是這兩個笑話如出一轍,這說明了什么?應該說明了很多,我說不清楚,別人也說不清楚,也許有一點說明了,就是一句耳熟能詳的口頭禪——人都是一樣的。我再說說兩個與我有關的故事,**個是《許三觀賣血記》,小說里的許玉蘭感到委屈時就會坐到門檻上哭訴,把家里的私事往外抖露,這是基于我童年時期的生活,當時我家的一個鄰居就是這樣。這部小說1999 年出版了意大利文版后,一位意大利讀者對我說,那不勒斯有不少像許玉蘭這樣的女人,隔些天就會坐到門口哭訴爆料。第二個是《兄弟》,十二年前在中國出版時受到很多批評,2008 年出版法文版時,一位法國女記者采訪我時對此很好奇,問我為什么《兄弟》在中國遭受那么多的批評,哪些章節冒犯了他們。我告訴她有幾個章節,首先是李光頭在廁所里偷窺,我還沒有說其他的,這位女記者就給我說起法國男人如何在廁所里偷窺的故事。這下輪到我好奇了,我說,李光頭在廁所里偷窺的故事發生在中國的“文革”時期,那是一個性壓抑的年代,你們法國的男人和女人上床并不那么困難,為什么還要去廁所偷窺?她說,這是你們男人的本性。 類似的故事我可以繼續往下說,與我無關的應該比與我有關的還要多,讓我說一千零一夜是不可能的,說一百零一個還是有可能的。從上述角度看,知道人是什么似乎很簡單。可是換一個角度,從那位樸實善良的波蘭農民的角度來看,知道人是什么就不那么簡單了。“猶太人”在他的知識結構之外,他不知道,但是他知道人是什么,因此冒著生命危險去救猶太人。這個勇敢的行為意味著什么?我們可以稱之為人性的力量,同時也意味著他確實知道人是什么,這樣的人可能沒有我們認為的那么多。 安德烈·塔可夫斯基知道人是什么,他在《雕刻時光》里談到“影像思考”時,講述曾經聽來的兩個真實故事,**個故事是:“一群叛軍在執刑的隊伍之前等待槍決,他們在醫院墻外的洼坑之間等待,時序正好是秋天。他們被命令脫下外套和靴子。其中一名士兵,穿著滿是破洞的襪子,在泥坑之間走了好長一段時間,只為尋找一片凈土來放置他幾分鐘之后就不再需要的外套和靴子。” 這個令人心酸的故事意味深長,我們可以將其理解為一個告別生命的儀式,也可以理解為這不再需要的外套和靴子是存在的延續。我們可以從很多角度來理解這個*后時刻的行為,如果是在平常,外套和靴子對于這個士兵來說就是外套和靴子,但是行將被槍決之時,外套和靴子的意義不言而喻。這個士兵在尋找一片凈土放置它們時沒有死亡恐懼了,他只想把外套和靴子安頓好,這是他無聲無字的遺囑。 塔可夫斯基講述的第二個故事是:“一個人被電車碾過,壓斷了一條腿,他被扶到路旁房子的外面靠墻而坐,在睽睽眾目的凝視下,他坐在那兒等待救護車來到。突然間,他再也忍不住了,從口袋里取出一條手帕,把它蓋在被壓斷的腿上。” 塔可夫斯基講述這兩個故事是為了強調藝術影像應該“忠實于角色和情境,而非一味追求影像的表面詮釋”。這第二個故事讓我腦海里出現了西班牙作家哈維爾·馬里亞斯《如此蒼白的心》的開頭部分,這是近年來我讀到的小說里*讓我吃驚的開頭,馬里亞斯也是一個知道人是什么的作家,《如此蒼白的心》是一部杰作。馬里亞斯的杰作是這樣開始的:“我雖然無意探究事實,卻還是知道了,兩個女孩中的一人——其實她已經不再是所謂的女孩了——蜜月旅行回家之后沒多久,便走進浴室,面對鏡子,敞開襯衫,脫下胸罩,拿她父親的手槍指著自己的心臟。事發當時,女孩的父親正和部分家人及三位客人在餐廳里用餐。女孩離開飯桌約五分鐘后,隨即傳來了巨響。”馬里亞斯小說的**部分用了不分段落的滿滿五頁,精準描寫了在場所有人對女孩突然自殺的反應。尤其是女孩的父親,他和同行的人跑到浴室時嘴里含著一塊還沒有吞咽下去的肉,手里還拿著餐巾,看到躺在血泊里的女兒時他呆滯不動,“直到察覺有胸罩丟在浴缸里才松手把這塊還攥在手里或是已經落到手邊的餐巾覆蓋在胸罩上面。他的嘴唇也沾上了血跡。仿佛目睹私密內衣遠比看到那具躺臥著的半裸軀體更讓他羞愧。” 同樣都是遮蓋,呈現出來的都是敞開,我的意思是說,這兩個遮蓋的舉動向我們敞開了一條通往*遠*深的人性之路,而且是那么的直接有力。不同的是,塔可夫斯基講述了影像中羞愧的力量,馬里亞斯講述了敘述里驚恐的力量。設想一下,如果那個等待救護車的人沒有用手帕蓋在被壓斷的腿上,而是用手指著斷腿處以此博取路人同情,那么這個故事的講述者不會是塔可夫斯基;如果那個父親不是把餐巾覆蓋在胸罩上面,而是試圖蓋住女兒半裸的軀體,那么這個細節的描寫者不會是馬里亞斯。

《收獲》五年集2018-2022:我只知道人是什么.再訪米倉山三記-散文卷(精裝) 作者簡介

余華,1960年出生,1983年開始寫作。主要作品有《活著》《許三觀賣血記》《在細雨中呼喊》《兄弟》《第七天》等。其作品已被翻譯成20多種語言,在美國、英國、法國、德國、意大利、西班牙、荷蘭、瑞典、挪威、希臘、俄羅斯、保加利亞、匈牙利、捷克、塞爾維亞、斯洛伐克、波蘭、巴西、以色列、日本、韓國、越南、泰國和印度等國出版。曾獲意大利格林扎納·卡佛文學獎(1998)、法國文學和藝術騎士勛章(2004)、中華圖書特殊貢獻獎(2005)、法國國際信使外國小說獎(2008)等。 阿來,1959年生于四川省馬爾康縣。當代作家,第五屆茅盾文學獎獲得者,四川省作協主席。主要作品有長篇小說《格薩爾王》《塵埃落定》《空山》,紀實文學《瞻對》,詩集《棱磨河》,小說集《舊年的血跡》《月光下的銀匠》,散文集《大地的階梯》《就這樣日益豐盈》等。有多部作品在國外翻譯出版。 《收獲》是于1957年7月由巴金及靳以創辦的一份大型文學雙月刊雜志。作為全國純文學雜志的領軍刊物,曾獲得重要的“國家期刊獎”,許多作品、作者榮獲魯迅文學獎、茅盾文學獎等國家、省部級和行業各種獎項。國內現當代的重要作家曾在《收獲》上發表其成名作及代表作,如莫言、余華、馬原、遲子建、王安憶等。

- >

龍榆生:詞曲概論/大家小書

- >

隨園食單

- >

詩經-先民的歌唱

- >

羅庸西南聯大授課錄

- >

姑媽的寶刀

- >

大紅狗在馬戲團-大紅狗克里弗-助人

- >

人文閱讀與收藏·良友文學叢書:一天的工作

- >

巴金-再思錄