-

>

(社版)玫瑰色的森林

-

>

(社版)金色的雨(精裝繪本)

-

>

(社版)海藍色的小水桶(精裝繪本)

-

>

(社版)白色的禮物(精裝繪本)

-

>

它們:水怪時代

-

>

家門口的大自然系列:奶奶的花園 奶奶的菜園(全2冊)

-

>

創意立體紙魔坊玩具書——賽車 作業車

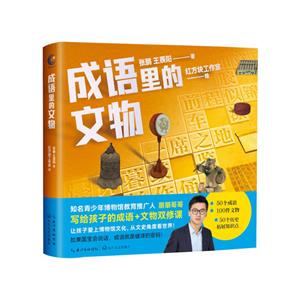

成語里的文物/張鵬、王辰陽 版權信息

- ISBN:9787570229291

- 條形碼:9787570229291 ; 978-7-5702-2929-1

- 裝幀:一般膠版紙

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>>

成語里的文物/張鵬、王辰陽 本書特色

知名青少年博物館教育推廣人朋朋哥哥寫給孩子的成語+文物雙修課。朋朋哥哥告訴你:去博物館里看什么?如果國寶會說話,成語就是破譯的密碼。 50個成語+100件文物+50個歷史拓展知識點:貫通語文、歷史、傳統文化、文物知識,從成語的“小切口”介入,體驗真正“大語文”的學習樂趣。 “穿越”到成語產生的年代學習成語,將成語與具體文物建立深度聯系,便于孩子通過實物記住成語,形成固定聯想。從此成語學習不再枯燥,記得牢,用得好!

成語里的文物/張鵬、王辰陽 內容簡介

你知道“禍起蕭墻”的“蕭墻”是什么墻嗎? 你知道“分道揚鑣”的“鑣”是什么東西嗎? 你知道我們常說的“規矩”其實是兩種東西嗎? …… 原來,成語里有這么多有趣的知識等待挖掘。《成語里的文物》精選中小學階段必背的50個經典成語,以文物的視角來看成語,讓成語的誕生和解讀回歸到真實可觸摸的時空當中。通過對成語出處、延伸故事、相關文物的解讀,將語文、歷史、文物知識一網打盡,融會貫通。讓孩子在閱讀的同時增長知識,進行基礎文史知識儲備,激發孩子對文史知識的興趣,讓孩子養成深度思考的好習慣。

成語里的文物/張鵬、王辰陽 目錄

目錄

立竿見影 001

濫竽充數 005

禍起蕭墻 011

始作俑者 017

循規蹈矩 021

鞍前馬后 025

晨鐘暮鼓 031

鶴發童顏 037

自相矛盾 043

蕙質蘭心 049

車載斗量 053

依葫蘆畫瓢 057

一網打盡 063

前車之鑒 069

雕梁畫棟 073

舞文弄墨 079

大動干戈 085

張冠李戴 091

一鼓作氣 095

櫛風沐雨 101

舳艫千里 107

百煉成鋼 113

蓋棺定論 119

牧豕聽經 125

如意算盤 131

駟馬難追 137

青出于藍 143

琴瑟和諧 147

釜底抽薪 151

添磚加瓦 157

紙上談兵 163

鹿死誰手 169

前程似錦 175

鄭人買履 181

有的放矢 185

一言九鼎 191

荊釵布裙 197

完璧歸趙 203

強弩之末 207

如膠似漆 213

另起爐灶 219

一席之地 225

一模一樣 231

甕中捉鱉 237

觥籌交錯 243

心有靈犀 249

聲名鵲起 255

萬紫千紅 259

罄竹難書 265

丟盔棄甲 271

成語里的文物/張鵬、王辰陽 節選

立竿見影 因為對游戲沒太大興趣,朋朋哥哥手機里一直沒有安裝游戲軟件,可身邊有不少朋友沉迷其中。你平時會玩游戲嗎?其實,游戲有個很突出的特點叫作“即時反饋”,會讓人忍不住持續投入時間和精力,而且在很短的時間里,能帶來令人興奮的“戰績”。在如今快節奏的生活和工作狀態下,很多人會把目光聚焦在能“立竿見影”的事情上。那么,“立竿見影”這個成語是怎么來的呢?讓我們一起來看看。 出 處: “立竿見影”比喻在做了一件事情后,能夠迅速地收到效果,就像在陽光下豎起竹竿,能立刻看到它的影子一樣。 這個成語出現在距今八百多年前的南宋時期。著名思想家朱熹在《參同契考異》一書中說:“立竿見影,呼谷傳響,豈不靈哉!”大致意思是說:豎起竹竿,立刻就能看到影子;向山谷里呼喊,馬上就能聽到回音。 延 伸: 在現代社會,我們可以通過手表和手機輕松地獲取當前的時間。那么,古人是怎樣觀測時間的呢?原來,古人立起竹竿來觀察它的影子的變化,為的就是測算時間! 插在地上的竹竿,在陽光的照射下會產生影子。在長期的生產生活中,人們發現,在炎熱的夏天,白天很長,太陽升得很高,竹竿的影子很短;而在寒冷的冬天,白天比夏天要短,太陽也升得比較低,竹竿的影子卻變長了。 根據通過影子觀察到的規律,聰明的古人發明了圭表、日晷等用來計時的工具,讓人們有了年、月、日的概念,從而幫助人們更加合理地安排時間。 文 物: 圭表是我國*古老的時間測算工具。它由圭和表兩樣東西組合而成,立在平地上的標桿或者石柱子叫“表”—就是成語“立竿見影”當中的那根桿;順著正南、正北方向,平放在地上的有刻度的尺子,叫“圭”,一般由木頭、石頭或者玉石制作而成。 目前我們可以見到的古代圭表有很多。2002 年,考古工作者在陶寺遺址發掘出土了立表和圭尺。它們由木頭制成,表面還繪著彩漆。 陶寺遺址出土的立表和圭尺被用來確定農時節令,說明當時的人們已經開始利用圭表來規劃自己的農耕生產了。除陶寺遺址外,考古工作者們還在安徽阜陽的汝陰侯夏侯灶墓中發掘出了圭表和二十八宿圓盤,北京古觀象臺和紫金山天文臺也陳列著古代流傳下來的圭表,大家有興趣的話可以去找 找看! 日晷是在圭表的基礎上發展起來的測時儀器,包括晷盤和晷針兩個部分。“晷”字*早的意思是“太陽的影子”,日晷被放在陽光下,晷針的影子會隨著時間的變化移動,以表示不同的時刻。 現在被收藏在中國國家博物館的托克托日晷,是中國現存*早的日晷,1897 年出土于內蒙古自治區托克托縣。考古學家研究表明,這是一件漢代的計時工具。由此可以看出,兩千多年前的人們對于時間的準確性已經有了比較高的追求。 但是,日晷象征著皇帝所擁有的向天下百姓授時的權力,所以,古代的普通百姓在日常生活中不太可能用到。如果你去故宮的話,不妨在紫禁城的太和殿、乾清宮前找一找它們哦! 濫竽充數 有些商家為了多賺錢,有時會做出損害消費者利益的事情,比如會把不好的商品混入好的商品里,以次充好。有一天,朋朋哥哥在街邊買了一小盒藍莓,回到家才發現,上層的藍莓質量很好,可下層已經有好多個都爛掉了,這真是“濫竽充數”啊!相信你也聽說過“濫竽充數”,那么,你知道“竽”究竟是什么嗎? 出處: “濫竽充數”出自《韓非子》中一個很有意思的故事。戰國時期,齊國的諸侯王齊宣王很喜歡聽竽的合奏,他特別好面子,也很愛排場,所以每次都要把自己手下的300 多名樂師召集到一起演奏。因此,有一位根本不會吹竽的南郭先生混了進去,每天裝裝樣子騙工錢,居然沒被發現。 沒過幾年,齊宣王的兒子齊閔王繼位。這位新諸侯王不愛合奏,只喜歡聽獨奏,他要求樂師們輪流單獨吹竽給自己聽。接到命令的樂師都拼命練習,而這位南郭先生害怕被發現,連夜逃出了齊國。 于是,后世就常用“濫竽充數”來比喻沒有真才實學的人混在行家里面湊數,或者比喻拿不好的東西混在好的里面。但有時候這個成語也用來表示自謙,說自己水平不夠,只是湊數而已。 延伸: “竽”是一種廣泛流行于戰國時期的樂器,屬于古代的簧管樂器,由竹子制作而成,*早有36 管,后來減少到23 管。竽的外形和我們今天還在演奏的樂器“笙”很像,但是它比笙的個頭大,管數也比笙多。相較之下,演奏難度也更高。 作為一種吹奏樂器,竽有一個共鳴腔。早期的竽把鑲嵌簧片的編管插到葫蘆里,這個葫蘆就成為它的共鳴腔。所以,竽在中國傳統樂器中被劃分在“匏類樂器”這一類(匏是葫蘆的總稱),而不是絲竹樂器類別。 竽更多地出現在古代宮廷音樂中。從已經出土的西漢百戲陶俑和東漢石刻百戲畫像中,我們就可看出竽在宮廷樂隊里的重要地位。 后來,出于實用價值低、學習難度大、演奏不便等原因,竽的使用頻率越來越低,逐漸失傳。到了宋代之后就再也見不到竽了。而相對大眾化程度更高的笙卻一直流傳至今,我們還能在現代的民樂樂團中看到它的身影。 文物: 接下來,我們來認識幾位演奏家—奏樂俑。這件文物出土于湖南省馬王堆一號墓,現藏于湖南省博物院。這套奏樂俑共有5 個,其中2 個吹竽、3 個鼓瑟,他們低額高鼻,墨眉朱唇,穿著交領右衽長袍,雕刻細膩,形象生動,反映了墓主人生前歌舞升平的美好生活。 古代的陶俑可不是擺在家里裝飾用的,它們大都用來陪葬。古人畏懼死亡,他們幻想能夠讓死者在死后的世界里繼續生前的生活。所以,陶俑的形態一般都會參照當時人們的日常生活來制作。 吹竽的人有了,有沒有出土過真正的竽呢?答案是:當然有。在當年震撼考古界的馬王堆漢墓發掘過程中,就曾經出土過一件用作陪葬品的竽。 雖然竽身已經殘損,但仍然保留下了23 個簧片和4 組折疊管,在個別竽管上還看得出有氣眼和按孔。在其中的幾個簧片上帶有銀白色的小珠子,專家指出,這些小珠子可以用來改變簧片的重量,方便調整振動的頻率,來控制音高。 為什么笙上會有4 組折疊的管子呢?其實,這相當于把一個長管折疊起來,類似現代樂器圓號的彎曲號筒,可以避免筒過長造成的不便,同時還能吹奏出較低的音。古人的設計實在是太巧妙了! 在演奏的時候,竽常常會和其他樂器搭配。戰國至秦漢之時曾經盛行“竽瑟之樂”,即吹奏樂器“竽”與彈撥樂器“瑟”合奏,是當時統治者歌舞宴飲場合中常見的一種器樂演奏形式。戰國時期,竽還會和笙 一起演奏。由于笙的演奏在古代屬于相當高的禮數,所以通常用于大型的典禮。 除了我們講到的竽、笙之外,你還能列舉出哪些“竹字頭”的樂器呢?

成語里的文物/張鵬、王辰陽 作者簡介

張鵬(朋朋哥哥),青少年博物館教育推廣人、青少年閱讀推廣人、“耳朵里的博物館”創始人、北京郭守敬紀念館執行館長、《奇趣博物館》雜志主編、全國青聯委員、北京青聯常委。著有《宮城:寫給孩子的紫禁城》《朋朋哥哥講故宮》《博物館里的中國》、“和朋朋哥哥一起逛北京”系列等圖書。 王辰陽(小喵老師),北京郭守敬紀念館館員,青少年博物館教育推廣人。曾開發并參與《故宮——建筑的記憶》校園綜合實踐系列課程、《紫禁城——人間的天宮》等線上講座課程,講授《大美紫禁城》《3小時認識中國古代建筑》《法海寺明代壁畫展》等多場主題課程。

- >

人文閱讀與收藏·良友文學叢書:一天的工作

- >

朝聞道

- >

羅曼·羅蘭讀書隨筆-精裝

- >

中國人在烏蘇里邊疆區:歷史與人類學概述

- >

龍榆生:詞曲概論/大家小書

- >

我從未如此眷戀人間

- >

莉莉和章魚

- >

回憶愛瑪儂