-

>

宇宙、量子和人類心靈

-

>

氣候文明史

-

>

南極100天

-

>

考研數學專題練1200題

-

>

希格斯:“上帝粒子”的發明與發現

-

>

神農架疊層石:10多億年前遠古海洋微生物建造的大堡礁

-

>

聲音簡史

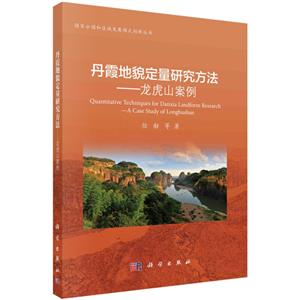

丹霞地貌定量研究方法—龍虎山案例 版權信息

- ISBN:9787030642974

- 條形碼:9787030642974 ; 978-7-03-064297-4

- 裝幀:一般膠版紙

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>

丹霞地貌定量研究方法—龍虎山案例 內容簡介

本書通過筆者大量的野外工作、結合遙感圖像與流域范圍的地貌參數分析,揭示了丹霞地貌的地貌演化控制因素與規律。并首次從定量分析上揭示了斷層、節理和層理方向對丹霞地貌形成的作用,發現了丹霞峽谷發育的方向遵循區域的斷裂模式,證明了地質構造作用在丹霞地貌景觀形成的主導作用,以及大地構造對當地地貌格局的影響。

丹霞地貌定量研究方法—龍虎山案例 目錄

序

Foreword

前言

Preface

第1章 丹霞地貌定義和龍虎山丹霞地貌簡介 1

1.1 丹霞地貌名稱由來與特點 1

1.1.1 丹霞地貌名稱由來 1

1.1.2 丹霞地貌主要形態分類與特點 4

1.2 龍虎山區域概況 5

1.2.1 地理位置 5

1.2.2 區域構造背景 9

1.2.3 信江盆地地層特征及丹霞地貌成景地層 15

第2章 研究方法的創新與數據基本情況 23

2.1 戴維斯侵蝕循環理論及以往研究的局限性 23

2.2 推斷假設與驗證內容 25

2.3 應用的資料和數據 26

2.3.1 基礎地質圖件 26

2.3.2 遙感數據 26

2.3.3 一般方法 32

2.3.4 遙感和地理信息系統在地貌學中的應用 33

2.3.5 線性構造分析與構造地貌 34

2.4 基于數字高程模型的地貌形態學分析 35

2.4.1 用以評價丹霞地貌成因的地貌形態指數 36

2.4.2 面積-高程分析 37

2.4.3 標準化河長坡降指標(SLK)和Hack剖面 40

2.5 多源數據的預處理和集成 42

2.6 遙感圖像預處理 43

2.7 基于數字高程模型(DEM)和地理信息系統(GIS)的丹霞地貌形態分析 43

2.8 野外地質調查 45

第3章 龍虎山丹霞地貌與構造控制因素 47

3.1 丹霞地貌與構造的關系 47

3.2 龍虎山地區的構造背景 50

3.3 評價方法 54

3.4 基于數字高程模型與地理信息系統的線性構造的提取 55

3.5 野外地質調查 60

3.6 分析與討論 60

3.6.1 構造對地貌的控制 62

3.6.2 控制龍虎山丹霞地貌發育的構造動力模型解釋 64

3.6.3 線性構造和裂隙分布特征 65

3.7 丹霞地貌構造控制的野外露頭觀測 67

3.8 線性構造特征與區域地質構造對比 70

3.9 野外剖面觀測的斷層運動學指標 71

3.10 結論 74

第4章 基于DEM和地貌形態指數的丹霞地貌成因分析 76

4.1 地貌形態指數在地貌學研究的作用 76

4.2 背景 77

4.3 研究資料和方法 79

4.4 基于DEM的流域盆地與水系的提取及參數 79

4.4.1 典型地貌形態特征分析 79

4.4.2 水文分析 81

4.4.3 河流縱剖面分析 90

4.4.4 巖性對標準化河長坡降指標(SLK)值的影響 100

4.4.5 斷層構造對標準化河長坡降指標(SLK)值的影響 101

4.4.6 面積-高程積分曲線及面積-高程積分值 103

4.4.7 子流域面積-高程積分值分布的控制因素分析 106

4.4.8 小結 108

第5章 丹霞地貌的定量研究方法總結及相關國際比較 112

5.1 丹霞地貌定量研究方法總結及其現實意義 112

5.2 美國西部紅層地貌及與中國東南部丹霞地貌的對比 114

5.2.1 美國西部紅層的分布和形成年代 114

5.2.2 美國西部紅層形成的地質背景 115

5.2.3 美國西部紅層的巖性特征 117

5.2.4 美國西部紅層地貌特征 119

5.2.5 與中國東南部丹霞地貌的對比 122

5.3 小結 124

參考文獻 126

附錄

Content

Chapter 1 Definition of Danxia landform and brief introduction of Danxia Landform in Longhu Mountain 1

1.1 Origin and characteristics of the term of Danxia landform 1

1.1.1 Origin of the term of Danxia landform 1

1.1.2 Morphological classification and features of Danxia landform 4

1.2 Overview of Longhushan 5

1.2.1 Geographical location 5

1.2.2 Regional tectonic setting 9

1.2.3 Stratigraphic characteristics of Xinjiang Basin and landform-forming strata of Danxia landform 15

Chapter 2 Innovation of research methods and data 23

2.1 The theory of erosion cycle by W.M.Davis and limitations of previous studies 23

2.2 Inference hypothesis and verification content 25

2.3 Application Information and data 26

2.3.1 Geological map 26

2.3.2 Remote sensing data 26

2.3.3 General method 32

2.3.4 Application of remote sensing and GIS in geomorphology 33

2.3.5 linear structure analysis and tectonic geomorphology 34

2.4 Landform morphology analysis based on Digital Elevation Models 35

2.4.1 Geomorphological index for evaluating the surface process of Danxia landform 36

2.4.2 Area-Elevation Analysis 37

2.4.3 SLK and hack profile 40

2.5 Preprocessing and integration of multi-source data 42

2.6 Remote sensing image preprocessing 43

2.7 Morphological analysis of Danxia landform based on Digital Elevation Models and Geographic Information System(GIS) 43

2.8 Field geological survey 45

Chapter 3 Danxia landform and tectonic control factors of Longhushan 47

3.1 Relationship between Danxia landform and tectonic structure 47

3.2 Tectonic setting of Longhushan area 50

3.3 Evaluation method 54

3.4 Extraction of linear structure based on DEMs and GIS 55

3.5 Field geological survey 60

3.6 Analysis and discussion 60

3.6.1 Control of tectonic on landform 62

3.6.2 Interpretation of tectonic dynamic model controlling the development of Danxia Landform in Longhushan area 64

3.6.3 Linear elements and fracture distribution characteristics 65

3.7 Field outcrop observation controlled by Danxia landform structure 67

3.8 Linear element characteristics and regional geological structure correlation 70

3.9 Fault kinematic index of field observed outcrop profiles 71

3.10 Conclusion 74

Chapter 4 Genesis Analysis on Danxia landform based on DEMs and geomorphic morphology index 76

4.1 The role of geomorphic morphology index in Geomorphology Research 76

4.2 Background 77

4.3 Research materials and methods 79

4.4 Extraction and parameters of basin and water system based on DEM 79

4.4.1 Analysis on morphological characteristics of Typical Landforms 79

4.4.2 Hydrological analysis 81

4.4.3 Analysis on characteristics of river longitudinal section and bedrock erosion model 90

4.4.4 Influence of lithology on SLK 100

4.4.5 Influence of fault structure on SLK value 101

4.4.6 Strahler curve and hypometric integral(HI) 103

4.4.7 Analysis of control factors of area elevation integral value distibution in sub watershed 106

4.4.8 Summary 108

Chapter 5 Summary of quantitative research methods and Danxia-like landforms in the United States 112

5.1 Summary of quantitative research methods of Danxia landform and its practical significance 112

5.2 Development of Red Beds landforms in western United States and comparison with Danxia Landforms in southeastern China 114

5.2.1 Distribution and forma

丹霞地貌定量研究方法—龍虎山案例 節選

第1章 丹霞地貌定義和龍虎山丹霞地貌簡介 1.1 丹霞地貌名稱由來與特點 1.1.1 丹霞地貌名稱由來 丹霞地貌是我國地質地貌學家在20世紀30年代命名的一種紅層地貌類型,是一種形成于陸內拗陷或斷陷盆地巨厚沉積巖上的地貌景觀,主要由厚層紅色砂巖和礫巖組成,反映了干熱氣候條件下的氧化陸相河湖沉積環境。這些沉積層經歷了區域地殼抬升、劇烈的斷裂、流水的深度切割侵蝕、塊體運動、風化和溶蝕作用,塑造了崖壁、石峰、洞穴等有著極大觀賞價值的絕妙景觀。丹霞地貌形態綺麗、成因有特色、在中國廣布,這使其不管從科研而言還是從形成有國家代表性的地質景觀而言都殊為重要。2010年,“中國丹霞” 被列為世界自然遺產,隨著中國丹霞申遺的成功和旅游的發展,“丹霞”一詞逐漸被全世界所了解,吸引著越來越多的學者加入對中國丹霞研究的隊伍中來。 丹霞地貌,通常是指是從陸相的沉積碎屑巖發育而來的一種地貌類型,典型地貌特征有陡峭的懸崖,類似喀斯特地貌特征的塔狀山峰(圖1-1)和洞穴等微地貌。因此,在一些文獻中稱其為“假喀斯特”(Wray,1997)。與喀斯特地貌、冰川地貌等其他地貌類型不同,丹霞地貌發育的控制因素尚未完全清楚。 丹霞地貌研究始于1928年,當時中國地質學家馮景蘭在廣州東北部丹霞山首次用“丹霞層”描述了一套由砂礫巖組成的紅層。1938年陳國達首次提出“丹霞山地形”的概念。1939年陳國達正式使用“丹霞地形”這一分類學名詞,來描述丹霞山類似的紅層地貌,之后丹霞層、丹霞地形的概念便被沿用下來。20世紀40年代,丹霞地貌研究引起了人們的廣泛關注。對丹霞紅層的地層分布、巖性和構造環境進行了一系列研究,并對丹霞紅層的地貌演化進行了討論(徐瑞麟,1937;陳國達和劉渾泗,1939;曾昭璇,1943;吳尚時和曾昭璇,1946)。受當時交通、經濟發展和對外交流的限制,這些研究和交流只限于中國國內。 曾昭璇(1960)提出把丹霞地貌作為一種獨*的紅層地貌類型。曾昭璇和黃少敏(1980)總結了丹霞地貌的分布、巖性、地貌特征和發育過程。李見賢和黃進(1961)注意到其豐富的垂直節理有利于水的滲透性,提出丹霞地貌的陡崖或臺地的形成是由流水的下切侵蝕和“重力崩塌”形成的。曾昭璇和黃少敏(1978)注意到中國東南部丹霞地貌發育的沉積物主要由早白堊世或侏羅紀形成的陸相碎屑組成。黃進(1982)將典型丹霞地貌的組成部分闡述為平頂、陡崖、緩坡。黃奇帆將丹霞地貌的控制因素描述為由水平巖層控制的平頂、由節理控制的垂直峭壁斜坡、由摩擦角控制的緩坡崩積層斜坡。黃進(1999)提出丹霞地貌的定義包括紅色陡崖,它是由中新生代山間盆地中形成的陸相紅層發育而成。此外,他認為紅色陡崖形態可能與多種地貌類型有關,包括臺地、塔狀山峰、崩塌塊體、垂直巖崖壁或沖溝。他調查了中國丹霞地貌的分布范圍,得出結論:丹霞地貌廣泛分布于中國的濕潤地帶、干旱地區和高海拔地區。黃進(1991,1999)注意到巖性變化引起的差異風化:沿細粒軟弱層的優先風化的作用。因此,黃進提出了巖性變化部分控制丹霞地貌形態(即陡崖與斜坡發育)的觀點(黃進,1991,1999;彭華,2002)。為了量化丹霞地貌定義中的“陡崖”,羅成德(1996)提出,崖壁垂直高度應超過10m,距角必須大于60°。受戴維斯(Davis,1899)的“侵蝕循環理論”的啟發,黃進(1982)和彭華(2009)建議將丹霞地貌劃分為三個地貌發展階段(青年期、壯年期和老年期)。根據這個框架,“中國丹霞”系列世界自然遺產地的六處丹霞地貌,分別代表了丹霞地貌發育階段的青年期(貴州赤水與福建泰寧),壯年期(湖南崀山與廣東丹霞山)和老年期(江西龍虎山與浙江江郎山)詳情見表1-1。而本書研究案例龍虎山,是丹霞地貌發育的老年早期地貌代表,具有典型性和代表性。我們首次以江西龍虎山為例,對丹霞地貌發育侵蝕過程控制因素、侵蝕量(階段)進行了量化研究,并且書中所介紹和使用的參數都是無量綱的,在全球其他丹霞地貌區的研究也可以借鑒應用,可以作為今后全球不同區域進行定量對比研究的“標尺”。江西龍虎山的丹霞地貌典型,相關研究基礎扎實,以地質公園方式進行了多年管理,在國外有較高知名度,以其為代表研究丹霞地貌成因,從學術角度和學術界公認角度顯然既有力也有利。 根據估計的侵蝕量與主要地貌形態特征,龍虎山地區的丹霞地貌是中國亞熱帶濕潤區丹霞單體與群體的重要形態類型,峰林、峰叢、孤峰、殘丘都能在龍虎山地區被發現,形態類型的多樣性造就了丹霞峰林地貌組合和象形丹霞景觀的獨*性。龍虎山丹霞群體形態類型以侵蝕殘余的平頂型和圓頂型峰叢為主,是寬谷疏散型丹霞峰林地貌的模式地。龍虎山為典型的老年早期丹霞地貌模式地,是中國丹霞系列遺產地的不可或缺的部分。 丹霞地貌是經過長期的侵蝕過程發育而成的一種侵蝕地貌(Zhang et al.,2011),早期的研究主要集中在它的定性觀測特征上,如陡崖的形態、緩坡、平頂等(黃進,1991,1999;彭華,2002)。有的研究探討了丹霞地貌的分布,認為丹霞地貌廣泛分布于中國西南部、西北部和東南部,分布于除南極洲以外的所有其他大陸(黃進,1999;彭華和吳志才,2003)。陡崖是丹霞地貌的主要特征,然而由于缺乏定量研究,丹霞地貌的成因一直是一個爭論的問題。以往的研究表明,節理的存在與丹霞河谷的形成有一定的關系,但仍缺乏定量分析(姜勇彪等,2010)。 以目前的研究成果來看,在丹霞地貌發育過程的定量研究上,尚為薄弱,對于丹霞地貌形成機理和地貌發育過程模式的研究不足,造成了對丹霞地貌定義上的模糊,尤其是丹霞地貌與彩丘、丹霞地貌與砂巖地貌的區別,一直成為阻礙丹霞地貌研究被國際學術界同行廣泛接受的瓶頸。本書結合遙感(remote sensing,RS)、地理信息系統等技術,以及傳統的地學研究方法,通過一些相關的地貌形態指數來研究構造、水系以及地形地貌的發育,以此來探討丹霞地貌與構造、巖性等的控制關系與成因,為丹霞地貌的定量化研究提供依據。 包括龍虎山地區在內,我國東南部丹霞地貌區域廣泛分布于華南褶皺帶(South China Folded Belt,SCFB)所處的濕潤氣候帶,為一處較復雜的地質區域。彭華(2009)提出了6個丹霞地貌典型代表地,分別代表了丹霞地貌侵蝕旋回中地貌發育的不同階段。丹霞地貌發育的侵蝕循環理論是受戴維斯侵蝕循環理論的啟發,基于侵蝕量百分比的經驗估判基礎上提出的(彭華,2009,2012),然而,目前還沒有定量數據來驗證這一結論。戴維斯認為,地塊開始上升且被逐漸剝蝕夷平,并降低到起伏不大的地面或接近基面的準平原之間,存在著連續的剝蝕過程和地表形態。地貌旋回理論的基礎建立在一個假設之上,即每個區域都向侵蝕基準面侵蝕,并導致河流分級,地貌受長期侵蝕作用,經歷青年期、壯年期、老年期的連續地貌發育階段,稱為一個侵蝕旋回。再一次的地殼運動后,準平原再度被抬升,地貌又進入一個新的侵蝕旋回,稱侵蝕回春(Davis,1899)。 1.1.2 丹霞地貌主要形態分類與特點 按照其形態特征,2010年向聯合國教科文組織申報“中國丹霞”自然遺產時,彭華等學者根據之前的研究,從形態上,將丹霞地貌歸納為正地貌、負地貌(含丹霞洞穴)兩大類(表1-2,表1-3),再根據其具體形態進一步劃分為若干地貌類型,具體劃分如下(根據“中國丹霞”世界自然遺產申報書,2010年)。 1.正地貌 丹霞的主要正地貌形態分類見表1-2。 2. 負地貌 丹霞的主要負地貌形態分類見表1-3。 1.2 龍虎山區域概況 1.2.1 地理位置 本書所提及的龍虎山的范圍是以龍虎山世界地質公園為中心的大范圍空間(以下簡稱龍虎山,包括龍虎山、象山、龜峰丹霞地貌區域),行政區劃屬于鷹潭市和上饒市。地理坐標范圍:116°49′10″E~117°32′20″E,27°58′54″N~28°24′19″N。東西長約70.5km,南北寬約46.9km,總面積約3310km2。龍虎山位于江西省東北部,信江盆地西南緣,屬武夷山脈北段的余脈,在地理位置上位于信江盆地的中段南緣,總體地勢南高北低,屬丘陵地貌區,區域海拔在20~1310m之間,丹霞地貌海拔多在240~300m之間,龍虎山區域內地勢總體東南高,西北低。與此相對應,其地貌類型由東南向西北依次為山地、丘陵、河湖平原。龍虎山地區東南部基底為白堊紀火山巖,屬中山地形,地形險峻挺拔。*高峰急劇上升至1310m。組成山體的地層巖性主要為早白堊世陸相中酸性火山巖系。火山噴出的巖漿在冷凝、固結過程中形成了較多的柱狀節理和裂隙,經構造變動、長期風化和流水沖刷侵蝕,形成了峰巒疊嶂、峭壁陡崖的火山巖地貌景觀,流水飛流直瀉,氣勢磅礴,頗為壯觀。在晚白堊世時期,火山巖區是信江盆地的重要沉積物質來源區,如龍虎山丹霞山體的物質成分中含有大量的火山巖碎屑。丹霞地貌主要分布在低山、丘陵地帶,山勢陡峭,山谷切割深,其中,丹霞地貌主要集中分布在圖1-2所示中的三個白色圓圈的范圍內,從西到東分別對應著龍虎山園區(A)、象山園區(B)、龜峰園區(C)。這三個丹霞地貌區的總面積有400多平方千米,它們被認為是信江盆地南緣晚白堊世三個大沖積(洪積)扇的主體(姜勇彪,2010),都分布于東西向流動的大鄱陽湖流域的支流信江的南岸。信江河流域面積約6168km2,自西向東流經龍虎山地區。龍虎山丹霞地貌區有多條常年性河流流過。該地區

- >

有舍有得是人生

- >

中國人在烏蘇里邊疆區:歷史與人類學概述

- >

我與地壇

- >

龍榆生:詞曲概論/大家小書

- >

巴金-再思錄

- >

上帝之肋:男人的真實旅程

- >

羅庸西南聯大授課錄

- >

朝聞道