-

>

東洋鏡:京華舊影

-

>

東洋鏡:嵩山少林寺舊影

-

>

東洋鏡:晚清雜觀

-

>

關(guān)中木雕

-

>

國博日歷2024年禮盒版

-

>

中國書法一本通

-

>

中國美術(shù)8000年

江戶藝術(shù)論(精) 版權(quán)信息

- ISBN:9787559848147

- 條形碼:9787559848147 ; 978-7-5598-4814-7

- 裝幀:一般膠版紙

- 冊數(shù):暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>

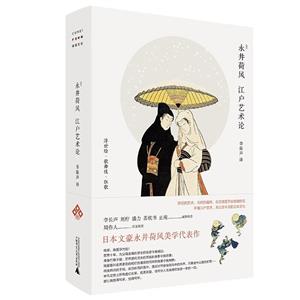

江戶藝術(shù)論(精) 本書特色

★ 日本文豪永井荷風(fēng)美學(xué)代表作。夢回江戶,透過浮世繪昏沉優(yōu)雅的色調(diào),追尋江戶時代庶民生活的悲歡與浮夢,在瓦舍勾欄的歡娛、游女chang婦的隱泣中發(fā)現(xiàn)東洋人獨具的悲哀之美。本書可與谷崎潤一郎的《陰翳禮贊》媲美,堪稱理解日本文化的必讀之作。 ★ 荷風(fēng)在本書中勾勒了浮世繪的起源、傳承、高潮與衰落,對鈴木春信、喜多川歌麿、葛飾北齋、歌川廣重等浮世繪大家及其代表作做了精審、體貼的分析,仿若導(dǎo)覽人,帶讀者通過浮世繪的畫面,重回江戶時代,領(lǐng)略歌舞伎演出的盛景、吉原不夜城的歡樂,以及郊野與都市風(fēng)景的閑雅。 ★ 周作人深受本書影響,在多篇文章中反復(fù)稱賞引用永井荷風(fēng)關(guān)于浮世繪的論述。而今日學(xué)者,李長聲、劉檸、潘力、蘇枕書、止庵,也都贊嘆荷風(fēng)關(guān)于浮世繪和江戶藝術(shù)的論述的深入與微妙。 ★ 本書譯者李振聲老師為復(fù)旦大學(xué)教授,精研中國現(xiàn)代文學(xué)與詩歌,以早期白話文語言,追摹荷風(fēng)獨具特色的文風(fēng),譯筆典雅,余味悠長。350余條注釋,詳細解說關(guān)于浮世繪與江戶時代的種種人物、典章、風(fēng)俗與傳統(tǒng)。 ★ 280多幅精美浮世繪作品,緊貼永井荷風(fēng)的論述,從歐美博物館上萬作品中精心遴選而出,與文字相互輝映。收錄了全套的葛飾北齋《隅田川兩岸一覽》、鈴木春信《坐鋪八景》,以及喜多川歌麿、歌川廣重、歌川國芳、葛飾北齋等人的代表作。并以浮世繪作品和圖說,解說浮世繪工藝的發(fā)展。 ★ 內(nèi)文采用日本進口高檔紙張,追摹印制浮世繪原作的奉書紙的質(zhì)感,精心印制而成,色調(diào)優(yōu)雅沉著,力爭還原出永井荷風(fēng)所謂的:“儼然褪去一層色彩,淺淡而無有光澤……望之暗淡有若行燈般影綽……昏昏欲睡的色彩里……我儼若聽聞到了chang婦隱忍的啜泣,而無法忘懷這背后的悲哀而孤苦的色調(diào)。” ★ 圓脊精裝,180度打開,方便閱讀及圖片展示,具有收藏價值。 ★ 隨書附贈鈴木春信《坐鋪八景》(八張一套)或者葛飾北齋《諸國瀑布巡游》(八張一套)明信片(隨機發(fā)送)。

江戶藝術(shù)論(精) 內(nèi)容簡介

"《江戶藝術(shù)論》一書收錄了永井荷風(fēng)關(guān)于浮世繪、歌舞伎和狂歌的十篇文章,其中尤以對浮世繪的研究*為精深雋永。周作人曾深受其影響,在自己文章里反復(fù)引用荷風(fēng)的文字,共鳴于荷風(fēng)所謂的“東洋人的悲哀”。 與西方人對浮世繪在形式上的新奇之美的推重不同,荷風(fēng)對浮世繪的賞鑒有其文化與審美的特別寄托。浮世繪誕生于鎖國的江戶時代,出自與蟲豸同然的町人之手,制作于窮街陋巷的出租屋中,與官家崇尚的藝術(shù)相去甚遠,卻以其暗沉優(yōu)雅的色調(diào),反映出專制之下庶民生活的悲歡與浮夢。 荷風(fēng)在本書中勾勒了浮世繪的起源、傳承、高潮與衰落,對鈴木春信、喜多川歌麿、葛飾北齋、歌川廣重等浮世繪大家及其代表作做了精審、體貼的分析,仿若導(dǎo)覽人,帶讀者通過浮世繪的畫面,重回江戶時代,領(lǐng)略歌舞伎演出的盛景、吉原不夜城的歡樂,以及郊野與都市風(fēng)景的閑雅。 荷風(fēng)構(gòu)建出的江戶世界,映射出他對庶民生活勃發(fā)的生機的禮贊,對日本傳統(tǒng)風(fēng)物風(fēng)俗的追念,對柳巷花街隱藏的悲哀頹廢之美的欣賞,由此形成獨屬于他的唯美世界,而在其中,暗自寄寓著他對當時日本西化的淺薄與政治高壓的批判。"

江戶藝術(shù)論(精) 目錄

浮世繪的鑒賞

鈴木春信的錦繪

浮世繪的山水畫與江戶名勝

泰西人所見之葛飾北齋

龔古爾的歌麿及北齋傳

歐美的浮世繪研究

浮世繪與江戶戲劇

衰頹期的浮世繪

論狂歌

江戶戲劇的特征

附錄:本書所涉日本紀年一覽

譯后小記

江戶藝術(shù)論(精) 節(jié)選

浮世繪的鑒賞 永井荷風(fēng) 一 窺察我國追摹現(xiàn)代西洋文明的情狀,征之以由都市改造所牽頭,遍及屋舍、器物、庭園、服飾等時代趣味的普遍趨勢,日本文化的淪為末路,益發(fā)地令我悲從中來。 從法國歸來的那段時間,偶爾見到建立在芝靈廟門前的明治政廳初期某官吏的銅像,對其制作者何故選擇的是對新舊兩種美術(shù),在效果上將會彼此抵消損耗的地點,曾苦于全然不解其意。這數(shù)年來,我還目睹了聲稱市區(qū)改正的土木工事,是如何毫不顧惜,拆除了人們習(xí)稱“見附”的舊都的古城門,并趁勢對周邊繁茂的古松濫加砍伐,而不得不對日本人歷史精神之有無感到懷疑。在泰西都市,縱然一樹古木,一宇堂舍,猶然當作足堪表現(xiàn)民族往昔之光榮的寶物而予以尊敬,不是早已為眾多漫游者所見知?然而在我國,尊重歷史,僅僅是保守頑冥之徒功利性的權(quán)宜借口,對普通國民而言,反而不過是對學(xué)藝進步與知識開發(fā)的巨大障礙。這不過是諸多例證之一二而已。我甚感憤懣和悲哀。所幸此番憤恨與悲哀,隨后也便化作引導(dǎo)我進入日本人自古遺傳的根深蒂固的無差別觀的階梯。君不見,上野的老杉樹默然無語無訴,卻能獨自知悉自己的命數(shù)而從容枯萎赴死。此殆非無情之草木遠勝于有情之人之一例證乎? 我始而明白,現(xiàn)時代的社會,既已是現(xiàn)代人的社會,自然絕不是我等所當置喙的了。故而古跡被毀棄也好,時代變丑陋也罷,都不再會催生出任何的憤慨,反而因為它提供了為他處所無法比肩的諸如此類的諷刺滑稽的材料,一變而成了*讓人感到興味無窮的詭辯的所在。然而,鬧劇說穿了不過是鬧劇,不管多么瀟灑的幫閑,*終也不能但憑用扇子叩頭這類把戲來打發(fā)日子。我勉力天天與時代鬧劇逗趣打鬧,同時又不得不時常念想著在心底里悄然收掇著的過去的生活。而要夢想過去,非得依托殘存至今的過往的文學(xué)美術(shù)的力量不可。這便是我何以要寄希望于借助廣重、北齋的江戶名所繪去觀看都會及近郊的風(fēng)景,借助鳥居、奧村派的制作去尋覓服飾的紋樣圖案與器具的設(shè)計匠心,借助天明以降的美人畫去窺察專制時代疲憊墮落的平民生活,從中尋求感同身受的悲哀的美感的原因之所在了。 二 浮世繪,實令我神游于渾然夢想的世界。浮世繪,不只如外人所賞識的,僅是滯留于作為美術(shù)的價值,于我而言,委實令我感受到宗教般的精神慰藉。這一特殊的美術(shù),憑借被壓迫的江戶平民之手而得以發(fā)生,縱令不斷蒙受政府迫害而猶能獨自完成其發(fā)展。當時頗獲政府護佑的狩野家,亦即日本18世紀學(xué)院畫派的作品,絕未能將該時代的美術(shù)的光榮流傳于后世,而這不正是流放遠島、戴上手銬、處境備極卑微的窮街陋巷的繪師們的全部功績乎?浮世繪,不正是不屈于政府迫害,展示平民意氣,并隱然奏響其凱歌者乎?不正是對抗官營藝術(shù)之虛妄,并真正目睹自由藝術(shù)之勝利的見證者乎?宮武外骨氏《筆禍史》一書,考證敘述其事跡贍詳無遺,我于此未見再有多說之必要。 三 浮世繪乃是憑借木版印刷的紙質(zhì)及顏料而獲得特殊的色調(diào),加之依恃極為狹小的規(guī)模,實具有其顯著特征的一種美術(shù)。浮世繪通常印刷在奉書紙或者西之內(nèi)紙上,儼然褪去一層色彩,淺淡而無有光澤,將其與色彩頗具活力的油畫試加比較,不免令人作有此想:一則望之赫然如同烈日光焰,一則望之暗淡有若行燈般影綽。油畫的色彩里有強烈的意味與主張,頗能顯示制作者的精神,與之相反,木版畫昏昏欲睡的色彩里,雖然也有制作者的精神在,毋寧說不過皆為專制時代委瑣卑微的人心的反映。在暗示黑暗時代的恐怖、悲哀和疲憊的這一點上,我儼若聽聞到了娼婦隱忍的啜泣,而無法忘懷這背后的悲哀而孤苦的色調(diào)。我接觸現(xiàn)代社會,時常因為見到強者極為橫暴而感到義憤,此時便會幡然想起這孤苦無告的色調(diào)的美,倘若憑借隱潛其間的哀訴的旋律,令黑暗的過去得以再現(xiàn),則豈不也就在驟然之間,明白了東洋固有的專制精神究竟之為何物,并深深了悟到奢談?wù)x之種種的愚不可及?希臘的美術(shù)發(fā)生在供奉阿波羅為神祇的國土,浮世繪則但憑與蟲豸同然的町人之手,制作于終日不見日頭的窮街陋巷的出租屋中。如今時代已聲稱全然變革,但終至也僅是外觀而已。一旦以理性之眼勘破其外表,武斷政治之精神則與百年以前絲毫無異。江戶木版畫悲哀之色彩,全然不為時間所懸隔,深深浸入吾輩心胸,時常作親密囁嚅,想必不是出于偶然。不知何故,近來對于有強烈的主張的西洋藝術(shù),宛如高山在望,我唯傾向于茫然仰止;相反,一旦轉(zhuǎn)過眼來,朝向因個性缺失、單調(diào)而讓人覺得疲乏、困頓的江戶的文學(xué)美術(shù),倏然之間,精神與肉體便不由自主地會感覺到麻痹的慰藉。事既如此,則我的所謂的浮世繪鑒賞及研究,本來便不是依托于嚴謹?shù)膶徝赖膶W(xué)理,若有人垂問,那也只好回答說,我不過是在某種特定的情況下,喜歡上了某種特定的藝術(shù)罷了。更何況,有關(guān)浮世繪審美工藝的研究,遠在十年以前,便早已被泰西人所探幽入微、一一梳理殆盡。 四 我已幾度敘述過,住在木造紙糊的日本傳統(tǒng)的屋舍里,對春風(fēng)秋雨、四季氣候會有怎樣的鄉(xiāng)土感覺。棲息在如此脆弱而清爽的屋舍及如此濕氣彌漫而又富于變化的氣候里,與曾經(jīng)直立闊步其間的廣大堅固的西洋居室相比,世上諸般,嗜好各異,固然是理所當然之事。如果容我擁有這樣一份富裕,可以橫躺在寬大的馬洛克皮椅上,餐后在書齋點上支雪茄,想必還會希望進而享得鋼琴、油畫與大理石雕刻。但不知是有幸還是不幸,此刻的我,猶自還是在榻榻米上蜷曲著雙腿,借助火缽里的一星炭火驅(qū)寒御冷,諦聽晨風(fēng)掀動竹簾或夜雨叩打垂檐之一人,喜歡清貧、安逸與百無聊賴的生涯,肆力滿足于醉生夢死之一人。陰沉的天光為檐頭所遮擋,透過窗欞紙,于此造成一種特殊的陰影,想必與這樣的居室相適應(yīng)的美術(shù),其形體不能不小巧,其質(zhì)地不能不輕盈。但現(xiàn)代新作品中,我不幸而未見其有足以與西洋miniature及銅版畫相比類者,而浮世繪木版拓印畫,不正是適足以彌補此一缺陷的作品乎?都門劇場一旦上演拙劣的翻譯劇,便會呼朋引類,當即嚷嚷為新藝術(shù)的出現(xiàn);官營美術(shù)展覽場只要有卑賤畫工爭奪虛名,猜疑嫉妒的俗論便會轟然鼎沸;當此之時,于秋雨淅瀝、蟲聲漸消的郊外的蕭寂居所,一任午后生倦,又無友人前來尋訪,遂悄然取出浮世繪獨自觀覽,嗚呼,但見春章、寫樂、豐國,儼然如同將江戶盛時的戲劇搬演到了我的眼前;歌麿、榮之則誘我以不夜城的歡樂;北齋、廣重優(yōu)游于閑雅的市中風(fēng)景。端賴于此,我自是隨處得到了種種的慰藉。

江戶藝術(shù)論(精) 作者簡介

永井荷風(fēng)(1879—1959) 日本小說家,散文家。本名永井壯吉。號斷腸亭主人、金阜山人、石南居士。出身書香世家。漢學(xué)教育啟蒙于其父,后從巖溪裳川學(xué)習(xí)三體詩,又從廣津柳浪學(xué)習(xí)小說創(chuàng)作。熱愛戲劇的母親則讓荷風(fēng)很早就熟悉了歌舞伎和日本音樂。 1902年,受左拉影響,創(chuàng)作小說《地獄之花》,得到森鷗外推崇。1903年,游學(xué)美國、法國,深受法國唯美主義浸染。1908年歸國,發(fā)表《美利堅物語》《法蘭西物語》,轟動文壇。1910年成為慶應(yīng)大學(xué)教授,主辦《三田文學(xué)》,該雜志成為唯美主義文學(xué)的陣地。 幸德秋水事件后,荷風(fēng)轉(zhuǎn)向江戶文化尋求慰藉。他以小說和散文追尋瓦舍勾欄間的江戶遺跡,于游女的身姿、chang婦的隱泣中發(fā)現(xiàn)悲哀之美,在庶民感性放浪的生活里寄托對專制的抗議,在江戶的平民藝術(shù)中發(fā)掘東洋獨具的美學(xué)。1920年出版的《江戶藝術(shù)論》,集中體現(xiàn)了永井荷風(fēng)念茲在茲的江戶趣味。 他的代表作包括小說《競艷》《梅雨時節(jié)》《濹東綺譚》和隨筆集《斷腸亭雜稿》《斷腸亭日記》等。 李振聲 復(fù)旦大學(xué)教授。學(xué)術(shù)著作主要有《季節(jié)輪換:“第三代”詩敘論》《詩心不會老去》《重溯新文學(xué)精神之源:中國新文學(xué)建構(gòu)中的晚清思想學(xué)術(shù)因素》,譯著主要有《蘇門答臘的郁達夫》《夢十夜》《虞美人草》等。

- >

山海經(jīng)

- >

苦雨齋序跋文-周作人自編集

- >

人文閱讀與收藏·良友文學(xué)叢書:一天的工作

- >

隨園食單

- >

推拿

- >

小考拉的故事-套裝共3冊

- >

羅庸西南聯(lián)大授課錄

- >

我從未如此眷戀人間