-

>

百年孤獨(2025版)

-

>

易中天“品讀中國”系列(珍藏版全四冊)

-

>

心歸何處

-

>

(精裝)羅馬三巨頭

-

>

野菊花

-

>

梁啟超家書

-

>

我的父親母親:民國大家筆下的父母

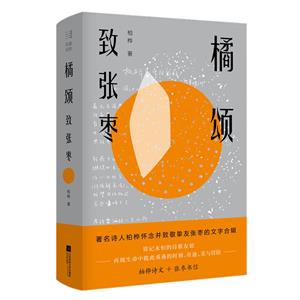

橘頌 致張棗 版權信息

- ISBN:9787559459800

- 條形碼:9787559459800 ; 978-7-5594-5980-0

- 裝幀:一般膠版紙

- 冊數:暫無

- 重量:暫無

- 所屬分類:>

橘頌 致張棗 內容簡介

本書是中國當代有名詩人柏樺懷念與致敬摯友張棗的文字合輯,全書分為三輯,輯一由張棗之死引出作者對與其相識相知過程的追憶,穿插其中的有柏樺對張棗《鏡中》《何人斯》《刺客之歌》等代表作品寫作背景的追述以及對張棗詩藝、詩學主張的探討。輯二囊括了作者新近完稿的隨筆和五十余段詩摘,這篇隨筆可以說是作者寫給張棗的密密私語,而五十余段詩摘均取自柏樺所寫的有關其和張棗交往點滴、展現張棗形象的方方面面的詩歌。輯三悉數收入作者寫給張棗的所有詩歌,共計五十一首,這些詩歌是作者在不同時段的寫作成果,在富于抒情性的文字中可見二人高山流水知音般的情誼,真摯動人。此外,書中收入8封張棗寫給柏樺的書信與1首張棗佚詩《橘子的氣味》,以及數十張帶有回憶性質的老照片,十分珍貴。這是一本可讀性強,知識性豐富,又兼具文學價值、史料價值、紀念意義的的佳作,將在詩壇與讀者群體間產生廣泛影響。

橘頌 致張棗 目錄

輯一 詩人張棗

— 迎著柔光走去

— 在川外、在西師

— 鏡中的詩藝

— “我總是凝望云天”

輯二 涓涓細流憶張棗

— 隨筆

— 詩摘

— 死論

輯三 給張棗的詩

— 憶江南

— 憶重慶

— 憶故人

— 在破山寺禪院

— 你和我

— 再憶重慶

— 在花園里

— 張棗在圖賓根

— 香氣

— 夜半,想到張棗

— 問余姚

— 一個片段,從長沙到重慶

— 葉芝和張棗

— 張棗從德國威茨堡來信

— 邊抄邊寫

— 想念一位詩人

— 在北碚涼亭

— 一封來自1983年的情書

— 邊抄邊寫(二)

— 月之花

— 釣云朵的人

— 四月日記

— 樹下

— 長沙

— 請不要隨意地說

— 春天之憶

— 橘子

— 過橋

— 重慶,后來……

— 鏡中少年

— 他們的一生

— 年輕時

— 五月

— 懶想

— 信

— 鏡子詩

— 你和我(二)

— 讀書筆記兩則之二

— 冷

— 日記一則

— 三畫眉

— 一下

— 論詩人

— 致一位正午詩人

— 你,還是人人

— 1984年春夜的故事

— 致德國

— 名字

— 信

— 生活與郵局

— 少年張棗

附錄 張棗書信及佚詩

— **封信

— 第二封信

— 第三封信

— 第四封信

— 第五封信

— 第六封信

— 第七封信

— 第八封信

— 橘子的氣味

橘頌 致張棗 節選

詩人張棗·在川外、在西師 在武繼平的介紹下,在這天中午我**次見到了張棗,這位剛從長沙考來四川外語學院的英語系研究生。他從他零亂的枕邊或他那著名的“布衾多年冷似鐵”(杜甫:《茅屋為秋風所破歌》)的被窩里,掏出幾頁詩稿念給我聽,那是詩人們習慣性的見面禮,聽著聽著我心里吃了一驚:這人怎么寫得與我有些相像? 我現在已無法記得他當時對我念的是些什么詩了,好像是有關娟娟(彭慧娟)的一首詩《四個四季·春歌》,即獻給他曾在長沙湖南師范大學外語系英文專業讀書時的女朋友的一首詩,此詩一開篇就以一個很強烈的戲劇化情節抓住了我:“有一天,你煩躁的聲音/沿長長的電話線升起虛織的圓圈”,里面提到一個意象——電話線以及電話線的圓圈,使我感到十分驚異,我心想他這么年輕(當時還不到二十一歲),卻這么大膽地創造出了“電話線”這一現代性的命名。 而這時他的稿紙有幾頁又找不到了(這種情況后來常有發生,因此才有了我四處為他找尋詩稿的傳言),潦潦草草就結束了朗誦。我很矜持地贊揚了幾句,但對于他和我的詩風接近這一點,我不太情愿立即承認,因為對于這個世界上居然有一個人寫得同我一樣好或比我好,而且此人就站在眼前這一事實,我還完全無法接受,也不能立刻反應過來。他的出現,讓我感到太突然了,有一種被震住了的感覺。潛藏著某種說不清的神秘意味。后來他說這是神安排他來重慶與我接頭,如沒有這次接頭和相遇,很可能我們倆就不寫詩了,因那時我們都已各自陷入某種寫作的危機,并且也有另外的事情要去做。 得迅速離開。今后不見他就行了。我的內心在緊急地催促。這次見面不到一小時,我就告辭走了,后來他告訴我,他當時既覺遺憾又感奇怪,這人怎么一下就走了。 這**次見面,他給我留下這樣一個匆忙的*初印象:夢幻般漆黑的大眼睛閃爍著警覺和極其投入的敏感。他當時那么年輕,可我卻在他眼神的周遭,略略感覺到幾絲死亡之甜的魅影。他的嘴和下巴是典型的大詩人才具有的——自信、有力、驕傲而優雅,微笑洋溢著性感。讓我再說一遍:他當時的魅力多么年輕。 我很快就把我和張棗見面的情況告訴了彭逸林(詩人,時任重慶鋼鐵工業學校語文教師,現在是重慶大學教授),要他對這位年輕詩人給予注意。但我們三人一起**次碰面(也是我和張棗第二次見面)一直推遲到第二年3月。在這期間我處理了一些純粹的個人瑣事:調動(從中國科學技術情報研究所重慶分所調動至西南農業大學英語教研室)、適應以及安頓。 1984年3月我和張棗正式結下難忘的詩歌友誼。 那是一個寂寞而沉悶的初春下午——很可能就是3月7日或8日,誰還記得準確呢?那就讓我放膽說出來吧,就是這一天,3月8日——我突然寫了一封信,向年輕的張棗發出了確切的召喚,很快收到了他的回信。他告訴我他一直在等待我的呼喚,終于我們相互聽到了彼此急切希望交換的聲音。詩歌在三四十千米間(四川外語學院與西南師范大學相距三四十千米)傳遞著它即將展開的風暴,那風暴將重新創造、命名我們的生活——日新月異的詩篇——奇跡、美和冒險。我落寞失望的慢板正在逐漸加快。 1984年3月中旬的一個星期六下午,彭逸林熟悉的聲音從我家黑暗的走廊盡頭傳來,我立刻高聲喊道:“張棗來了沒有?”“來了。”我聽到張棗那撲面而來的聲音。 這天下午三點至五點,四個人(我、張棗、彭逸林及彭帶來的一位他所在學校——重慶鋼鐵工業學校的年輕同事)在經過一輪預熱式的談話后,我明顯感覺到了張棗說話的沖擊力和敏感度,他處處直抵人性的幽微之境,似乎每分每秒都要攜我以高度集中之精神來共同偵破人性內在的秘密。可在一般情況下,我是*不樂意與人談論這些話題的。我總是在生活中盡量回避這直刺人心的尷尬與驚險。但張棗似乎胸有成竹地預見到了我對人性的偵破應該有一種嗜好或者他也想以某類大膽的話題來挑起我的談興和熱情。面對他的挑戰,我本能地感到有些不適,我當時已打定主意不單獨與他深談了。吃晚飯時,我就私下告訴彭逸林,晚上讓張棗和他帶來的那位老師共住我已訂好的一間學校招待所房間。如果當時彭逸林同意了,我和張棗就不會有這次“絕對之夜”(見后)的深談,彼此間心心相印的交流要么再次推延,要么就從來不會發生,但命運卻已被注定,彭逸林無論如何不答應我的建議,反勸我與張棗多交流。接下來可想而知,這場我本欲避開的徹夜長談便隨即展開了。 談話從黑夜一直持續到第二日黎明,有關詩歌的話題在緊迫宜人的春夜綿綿不絕。他不厭其煩地談到一個女生娟娟,談到岳麓山、橘子洲頭、湖南師院,談到童年可怕的抽搐、迷人的沖動,在這一切之中他談到詩歌,談到龐德和意象派,談到弗洛伊德的死本能(death instinct)、力比多(libido)以及注定要滅亡的愛情…… 交談在繼續……詩篇與英雄皆如花,我們躍躍欲試,要來醞釀節氣(此說化用胡蘭成《文學的使命》*后一句:“文章與英雄都如花,我們要來醞釀節氣。”參見胡蘭成《中國文學史話》,上海社會科學院出版社,2004年,第127頁)。 在半夜,我打開了窗戶。校園沉寂的芬芳、昆蟲的低語、深夜大自然停勻的呼吸,隨著春天的風吹進了煙霧繚繞的斗室,發白的藍花點窗簾被高高吹起,發出孤獨而病態的響聲,就像夜半人語。我們無一幸免,就這樣成為一對親密幽暗而不知疲乏的吸煙者。這一畫面從法國詩人馬拉美與瓦雷里的吸煙形象中轉化而來,原文出自梁宗岱所譯瓦雷里的文章《骰子底一擲》(《詩與真·詩與真二集》,外國文學出版社,1984年,第198頁)中一小節: 七月的繁天把萬物全關在一簇萬千閃爍的別的世界里,當我們,幽暗的吸煙者,在大蛇星、天鵝星、天鷹星、天琴星當中走著——我覺得現在簡直被網羅在靜默的宇宙詩篇內:一篇完全是光明和謎語的詩篇…… 這時張棗在一張紙上寫下“詩讖”二字,并在下面畫出二道橫杠;接著他又寫下“絕對之夜”和“死亡的原因”,并用框分別框住;而在紙頁的上方又寫來一個大字“悟”。我們的友誼(本該在半年前就開始的友誼,而在這個下午或黃昏又差點停滯不前的友誼)隨著深入的春夜達到了一個不倦的新起點。說話和寫詩將成為我們頻繁交往的全部內容。他在一首詩《秋天的戲劇》第六節中,記錄了我們交往的這一細節: 你又帶來了什么消息,我和諧的伴侶 急躁的性格,像今天傍晚的西風 一路風塵仆仆,只為了一句忘卻的話 貧困而又生動,是夜半星星的密談者 是的,東西比我們更富于耐心 而我們比別人更富于果敢 在這個堅韌的世界上來來往往 你,連同你的書,都會磨成芬芳的塵埃 后來,1999年冬,他在德國為我的《左邊——毛澤東時代的抒情詩人》一書寫下一篇序文《銷魂》,在文中他敘說了我倆在一起寫詩的日子是怎樣地銷魂奪魄: 在1983—1986年那段逝水韶光里,我們倆*心愛的話題就是談論詩藝的機密。當時,他住重慶市郊北碚,我住市區沙坪壩區歌樂山下的烈士墓(從前的渣滓洞),彼此相隔有三四十千米,山城交通極為不便,為見一次面路上得受盡折磨……有時個把月才能見上一面,因而每次見面都彌足珍貴,好比過節。我們確實也稱我們的見面為“談話節”(按:他那時偏愛用弗洛伊德的一個精神分析術語“談話療法”,即talking cure來形容我倆這個談話的節日)。我相信我們每次都要說好幾噸話,隨風飄浮;我記得我們每次見面都不敢超過三天,否則會因交談而休克、發瘋或行兇。常常我們疲憊得墜入半昏迷狀態,停留在路邊的石頭上或樹邊,眼睛無力地閉著,口里那臺詞語織布機仍奔騰不息。 我們就這樣開始了長途奔波,在北碚和烈士墓之間,在言詞的歡樂與“銷魂”之間,我們真是絕不歇息的奔波者呀。那時還沒有具體事件,稿紙、書籍、寫詩、交談,成為我們當時的全部內容。其情形,每當我憶起,就會立刻想到俄羅斯作家伊萬·蒲寧《拉赫瑪尼諾夫》一文的開篇幾句:“我是在雅爾塔同他結識的,那天我們曾促膝長談。像這樣的長談只有在赫爾岑和屠格涅夫青年時期的浪漫歲月里才會有。那時人們往往徹夜不眠地暢談美、永恒和崇高的藝術。”我與張棗這種動輒就綿延三天的長談,不僅宛如那(蒲寧說的)濃蔭式的俄羅斯長談(這種長談可參見我后來寫的詩歌《再憶重慶》),也更像東亞或中國古代文人那種“今夕復何夕,共此燈燭光”(杜甫:《贈衛八處士》)的秉燭夜談,那是一種神秘東方的從不驚動旁人的“細論文”式交流(“細論文”出自杜甫《春日憶李白》:“白也詩無敵,飄然思不群。清新庾開府,俊逸鮑參軍。渭北春天樹,江東日暮云。何時一樽酒,重與細論文。”),那也是一種“高山流水”知音之間的過于專注的交流,因此在這個交流之外,我們暫時不能感到還有任何別的東西存在,而唯有彼此之間那不斷涌出的話語。 以上情形隨著他1986年夏去德國便結束了。第二年(1987)冬他回國作短暫逗留,我們又迎來了一個很小的談話高潮,他這時主要是以行動而不是說話在重慶和成都刮起了一陣昔日重來的明星式旋風,他似乎更想通過這“風”來蕩盡他在德國一年來的寂寞,與此同時我們各自未卜的前程也已經展開,雙方難免心懷語境不同的焦慮而有點心不在焉了。

橘頌 致張棗 作者簡介

柏樺,1956年1月生于重慶。現為西南交通大學人文學院中文系教授。出版詩集及學術著作多種。出版的有詩集《為你消得萬古愁》《革命要詩與學問》《秋變與春樂》《惟有舊日子帶給我們幸福》《水繪仙侶:冒辟疆與董小宛1642—1651》《竹笑:同芥川龍之介東游》《夏天還很遠》以及英文詩集Wind Says(《風在說》)、法語詩集《在清朝》,隨筆集《蠟燈紅》《白小集》。曾獲安高(Anne Kao)詩歌獎、《上海文學》詩歌獎、柔剛詩歌獎、重慶“紅巖文學獎”、《羊城晚報》“花地文學獎”、第九屆四川文學獎、首屆東吳文學獎。

- >

有舍有得是人生

- >

史學評論

- >

月亮虎

- >

伯納黛特,你要去哪(2021新版)

- >

詩經-先民的歌唱

- >

伊索寓言-世界文學名著典藏-全譯本

- >

我與地壇

- >

月亮與六便士